Dentsu Design TalkNo.30

書籍『電通デザイントークVol.1』

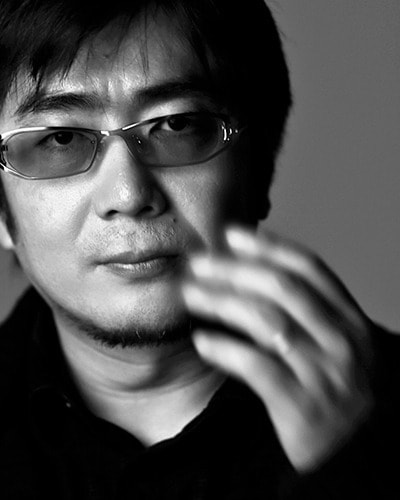

大友啓史×髙崎卓馬「物語と格闘せよ!」

2014/07/18

書籍『電通デザイントークVol.1』が7月8日から好発売中です。

今回はその中のSession2から、NHKでドラマ『ハゲタカ』『白洲次郎』『龍馬伝』などを手がけ、独立後は映画『るろうに剣心』などを監督した大友啓史氏と、『龍馬伝』の宣伝を手伝ったことからつき合いが始まったという電通CDC髙崎卓馬氏(クリエーティブディレクター/ CMプランナー)が、演出方法やものづくりの姿勢について語り合ったその中身を少しご紹介いたします。

(企画プロデュース:電通人事局・金原亜紀 記事編集:菅付事務所 構成協力:小林英治)

(B6変形上製、192ページ、 1,600円+税、ISBN978-4-02-100914-3)

「原作に忠実であることと原作に誠実であることは違う」

在籍していたNHKでは実話ベースの社会派ドラマを制作していた大友氏。まず最初に髙崎氏が映画『るろうに剣心』について「圧倒的な重量感。どの角度から見ても濃度が高く、その濃度がもたらすリアリティーがフィクションを躍動させている」と評した。その上で大友氏に、フリーとなって最初に手がけた作品にマンガの原作を選んだ理由を尋ねた。大友氏は「マンガ原作の実写化は、キャラクターを生身の人間に起こしたときにどう着地させていくのかがキーポイント。特に演出の腕や力量、センスが試されると思う。次のステップに行きたいと思っていた時期に挑戦するにはいい題材と感じた」という。また、1997年から2年間ロサンゼルスに留学し、本場ハリウッドで演出と脚本を学んだ経験から、「ムービーのルーツはムーブであり、モーションでありエモーション」だと感じていて、 「『るろうに剣心』の世界観の中でアクションをしっかりやりたかった」という点も理由に挙げた。

原作者が全てをコントロールできるマンガの2次元の世界と、関わる人数も桁違いで意見の異なる人が集まる3次元の映像制作とは大きく異なる。「マンガはキャラクターのエッジが立っているから、それを忠実に再現しようとすればするほど足元をすくわれる」と述べる大友氏は、「原作に忠実であることと原作に誠実であることは違う」と考える。「漫画家はマンガのプロであって、映像化のプロではないという線引きをどこかでビシッと決める。ラインを引いてここから先は口を出さないでという代わりに、原作の中にあるスピリットや核心の部分は確実に表現する」と最初に原作者と確認し合ったという。

「キャストもスタッフもわがままで主体的な人の方が面白い」

続いて髙崎氏が独特のキャスティング哲学について聞くと、「似ている似ていないは問題ではない。内面からつくった正しいアプローチでやっていくことが重要。そうすると結果的に似てくる」と答え、『龍馬伝』での福山雅治さんを例に説明した。司馬遼太郎の作り出した従来の龍馬のイメージを超えるためにも、新しいリーダー像として「人の話をよく聞く龍馬にしたかった」と考えた大友氏は、福山さんを主役に決めるに当たり、「まず自分から何かを提示していくのではなく、 相手から求められるものにどう反射すればいいかを考え、相手の言うことを受け止めてくれそうな懐を感じた」という。実際に、「仕掛けとして周りに香川照之さんや大森南朋さんといったいい役者を置けば置くほど(福山さんは)受け切ることができる人で、それが僕らが求める龍馬というキャラクターの本質とどんどんリンクして(ドラマの)龍馬になっていった」のだという。「キャストもスタッフもわがままで主体的な人の方が面白く、触発し合いながら現場で育ってもらわないと困る。計算してやっていくことが唯一の道だと思っている人は、僕の場合は得意じゃない」

その言葉を受けて髙崎氏は、自らも映画を制作したときに痛感した「生きたドラマをどう発生させてどうつかまえるか」について語った。CMは繰り返して見られるものだから秒単位での計算を必要として、そこにドラマをどう定着させるかに腐心するが、映画は撮影という時間そのものを演出して、全員のテンションを高めることにエネルギーを注ぐ必要があったと。

「テレビドラマの常識を疑った」

CM と映画の違いを経験した髙崎氏だが、テレビから映画の世界へ移った大友氏に、テレビドラマと映画の違いを尋ねた。それに対し大友氏は、「監督業という仕事でいうと基本的にやっていることはびっくりするくらい一緒」としながらも、「芝居も含めて、画面の隅々まで意識が届いているか、時間感覚、緊張感といった映像の強度は映画の方が試される」と述べた。逆にテレビには、茶の間であったり、家事など何かをしながら見られるという映画との視聴環境の違いから、昔は「『テレビドラマは(ある意味)ラジオドラマ』という考え方があり、お皿を洗ったりしている人にも耳でちゃんと説明して分かるものにしないといけないという神話が根強くあった」という。しかしその神話に疑問を抱いていた大友氏は、「テレビドラマはラジオドラマではなく映画に近づかなければいけない」と考え、『ハゲタカ』の第1話では、あえてセリフ以外の音も同じレベルで出して、「ライブ感や生の現場にいるような音をテレビでどう出していくのかの実験をした」という。また朝の連ドラを手がけた際には、セリフではなく映像と音だけで表現するシーンをつくったりもした。

さらに、「役者の演出はどうやっているのか?」という質問には、「とにかく、演じることに集中してもらう。そのために、余計なものが目に入らない環境、立ち位置などを気にせずに演じる環境をいかにつくってあげるか。役に入ってもらうための環境整備を最大限にするのが僕の演出」と大友氏。「一枚一枚の表情や細かいしぐさはカットを決めて撮る時に初めて気になることで、僕はそこに優先順位を置いていません。一連の芝居として納得できればよい」。そのために芝居を長回しで撮ることが多いのも特徴だ。

「世界に通用するエンターテインメントを作るには」

髙崎氏は大友氏について、「単純に一本一本の映画をつくるという話ではなく、根本的に日本のエンターテインメントをどうにかしようと思っている感じがする」と語った。過去に2年間ロサンゼルスに滞在した経験からもハリウッドに負けたくないと思っている大友氏だが、自分より下の世代においては、「いい意味でコンプレックスがなく、過去の作品や海外の仕事に負けない作品をつくる自信をフラットに持てるのではないか。同時にユニバーサルな評価も意識する人が出始めている気がする」という。自分の制作スタイルとしても、芸術性などで一部に評価されるものではなく、日本発のエンターテインメントとしてさらに前面に立っていける作品をつくりたいと感じていて、あえて今回のスタッフには自分より年下の若い才能を多く集めたとか。

その上で、日本のエンターテインメントが世界で通用するために大友氏が必要なポイントと感じているのは、世界へ流通させるためのビジネススキームの構築だという。「単純に今は流通として日本の映画が海外に行くルートがない。誤解を恐れずに言うと、欧米の人たちの多くは、『同じドラマをやるなら自分たちでやるよ』という考えなのだと思う。どうしても英語圏じゃないものはマイノリティーになってしまう現実がある。ビジネススキームやシステムをもう少ししっかり整備していけば、もっと海外で勝負できる作品が増えると思うし、そこはエンターテインメント産業の関係者や電通にも協力をお願いしたい部分だ」

日本映画がビジネスとしてもスケールの大きな物語をいかにつくっていけるか、その格闘はまだ始まったばかりだ。

<了>

ブックウォーカーの電子書籍レーベル【カドカワ・ミニッツブック】からも「DENTSU DESIGN TALK」シリーズの第2弾『物語と格闘せよ!』でも読むことができます。