デジタルの旬No.9

人間的な感性を基点として、

インターネットの再考を

──気鋭の批評家が語る、ネットと創造の現在

~起業家・研究者 ドミニク・チェン氏

2014/12/15

「All rights reserved」ではなく「Some rights reserved」──つまり著作権について一定条件の元で権利を一般に開放することで、ネットでの創造のオープン化を促進しようとするユニークな運動を世界的に推進するクリエイティブ・コモンズ。その日本での普及に携わってきたドミニク・チェン氏は、一方でインターネットの世界における「創造」をキーワードに掲げる気鋭の批評家として注目されており、さらにはユニークなコミュニティサイトの開発・運営、美術展における小説家との先進的なコラボ展開など、その活動は多岐にわたる。今回はそのチェン氏に、今考えていることを縦横に語ってもらった。

(聞き手: 電通デジタル・ビジネス局計画推進部長 小野裕三)

フランス国籍。UCLA卒(デザイン/メディアアート専攻)、博士(東京大・学際情報学)。特定非営利活動法人コモンスフィア(旧クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)理事。株式会社ディヴィデュアル共同創業者・取締役。著書に『インターネットを生命化する〜プロクロニズムの思想と実践』、『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック〜クリエイティブ・コモンズによる創造の循環』など。

※ クリエイティブ・コモンズとは

作品は原則としてその作者以外には誰も改変・利用することができないという従来の著作権に見られるような考え方ではなく、ネット上に公開された文章・音楽・画像・動画などをある条件の元で誰でも自由に使うことのできるようにしようとする運動。現行の著作権のように「すべての権利が保護される」と「すべての権利を放棄する」の二者択一ではなく、クリエイティブ・コモンズではその中間にいくつもの権利の度合いを設定することで、多くの人に作品の二次利用を促す。例えば、撮った写真をネットに公開し、それを誰でも自由にデザイン(画像・動画など)に取り込むなどして二次的に使うことを認めるが、だたし用途を非営利活動に限る、などの活用方法がある。

■ クリエイティブ・コモンズの考え方が広がり、ネットでの創造は変わった

──ご自身のインターネットとの出合いと、その時に抱いた印象を教えてください。

チェン:私は1981年生まれでデジタルネイティブとその以前の世代の境界くらいに当たります。東京のフランス人学校に通っていた12歳の頃にはパソコンを使っていろいろ創作していました。それで、フランスのデジタルアート系のコミュニティーが作品を募集していたのを見つけて何の気なしに送信したら、次の日にそこのトップページに掲載されたという体験をして感動しました。インターネットを通して現実世界ではないところで評価された快感が原体験になっています。

──それは、その後のチェンさんのお仕事とつながるような原体験ですね。チェンさんは日本でのクリエイティブ・コモンズの活動に長く携わっていますが、そこから見えてきたものはなんでしょう。

チェン:クリエイティブ・コモンズは、現行の著作権法では一律に制限されてしまう作品の再利用を著作者自らが開放できるシステムで、インターネットがあったからできたものです。あるアーティストの作品を自分のホームページなどに許諾なく掲載すると、複製権や公衆送信権の違反になってしまいます。そのような中で例えば、複製権に違反した楽曲を聴くファンを、その楽曲を作ったアーティスト自身が訴えるといったことが米国で2000年代初頭に実際に起こりました。しかしアーティストが自分のファンを訴えたいかというと、もちろんそうはしたくないわけで、そこに現行の法制度の歪みがあります。クリエイティブ・コモンズは、そのようにして生じてしまった現実世界とネット世界の間にある意識の差をすり合わせていくためにつくられました。作品によってケースバイケースの対応を可能にすることで、今の著作権が想定している「すべての権利を保護するか」「すべての権利を放棄するか」という0か1かの世界とは違う中間的な権利の度合いをいくつも作り、多くの人の間で共通に了解することができれば、インターネット上の文化の風通しが良くなると考えています。この活動は10年かけて8億個以上のオープンな作品がインターネット上で確認できるところまで来ましたが、これは及第点の普及だと思っていて、クリエイティブ・コモンズ以外のムーブメントにまでインスピレーションを与えている実感があります。例えば「初音ミク」の二次創作の背景にあるピアプロ・キャラクター・ライセンスはクリエイティブ・コモンズをかなり参照してつくられています。ライセンスの乱立は望ましくないですが、権利をオープンにしてWin-Winの関係をつくれるという考え方や発想が普及してきていることは喜ばしいことです。

──なるほど。極端に言えば、クリエイティブ・コモンズが広めた考え方が、間接的に「初音ミク」を生んだとも言えそうですね。

チェン:そこまで言うのはおこがましいですが、クリエイティブ・コモンズそのものの起源は、フリーソフトウエアです。その考え方をコンテンツの世界に輸入したわけです。例えばデジタルネイティブ世代の子たちは、彼らが創造したものを発表する方法の一つとして、便利だからという理由だけで、クリエイティブ・コモンズをまるで息をするように普通に使っています。一人で何かを創造するのではなく、自分のつくったものがさらに二次創作によって他の誰かが創造するものの一部として取り込まれ、それが喜びになるというような、「ソーシャルキャピタル」(社会資本)の考え方が、コンテンツの世界でも顕在化してきています。自由を感じながら創造できる、本当の意味でのソーシャルなクリエーションの時代になっていると思います。

■ コンテンツの「放牧」が生むインスピレーションの連鎖

──とはいえ、ソフトウェアなどではない文化一般の領域で、集合知で作品を生んだものはほとんどないようにも思いますが。

チェン:みんなでつくるという定義がジャンルによって違うのだと思います。例えば映画は大規模で多岐にわたる制作過程が必要なので、ネット上の集合知だけでつくることが難しい最後の牙城だと思いますが、それでも素材を介してであれば考えられます。例えば、インターネットで公開された自由に使用できる画像を映画の背景にするなど、二次創作という形はあると思います。Flickrに写真をアップしておくと、ある日突然オファーが来るというようなことが生まれ得るわけです。本の印税はより積極的に成果を期待しますが、二次創作的な世界では、いつかなにか見返りがあればくらいの気持ちで、コンテンツを「放牧」しているような感覚です。人間が何か創作する時には、いろいろなインスピレーションの連鎖があってできているわけで、仏教で言えば「縁」のようなものです。インターネットの面白さは、それが透かし彫りのように見えてくることだと思います。

──なるほど。集合知による創作といった場合にも、そもそも創作という概念自体がこれまでとは違ってきて、二次創作を基点にしたものになるのかもしれないですね。

チェン:そうですね。そして表現の形式それぞれでモデルを考える必要があるのだと思います。例えばプログラミングの世界ではソースコードというものがあり、これがオープン化されていることで、初めて二次創作が可能になります。コンテンツの世界でも、これと同じようにならないと、本当の意味でのオープンソース化はできないと思います。料理のレシピのようなものです。音楽や映像、写真は、ソースコードに当たるプログラムデータファイルが比較的公開されてきています。一方で、文学のソースコードはテキストだけで最も容量が小さくて軽く、簡単にコピペもできるので、ある意味では、数千年にわたって全人類で集合知的につくったのが文学なのではないかと思うのです。いずれにせよ、そのようにオープンになっていくことの最大のメリットは学習効果だと思います。例えばプログラミングの世界において他人がどのような思考でソースコードを書いたかの履歴が見られるのはとても勉強になります。

by dividual (CC:BY-NC-SA 2.0)

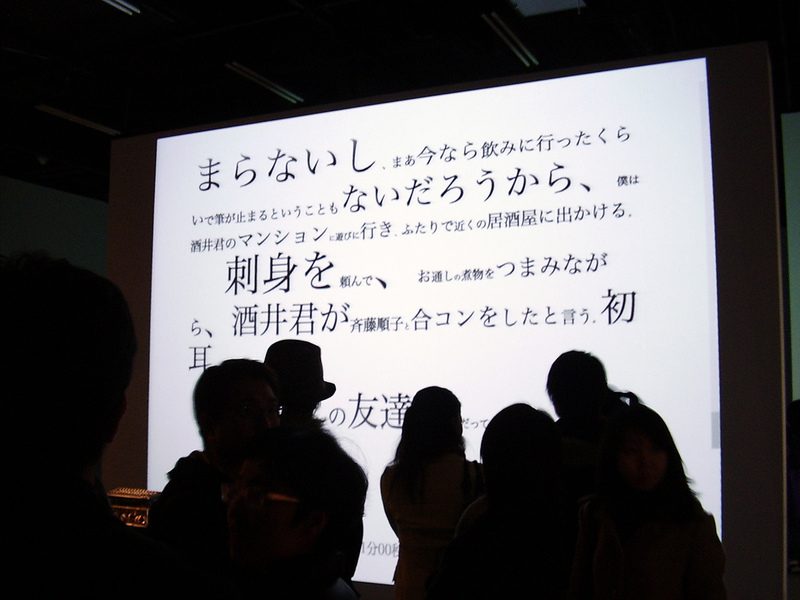

そのような視点から以前に、作家が文章を書く時に文体をどのようにつくっていくのかをプロセスとして再生・解析できる「タイプトレース」というソフトウエアをつくりました。これは、手書きで書いた際の原稿用紙の「生原稿」に相当するものをデジタルでもつくろうとするものです。具体的には、作家が事後に書き足したり削除したものがわかり、さらには漢字の予測変換から何を選択したか、何をコピー&ペーストしたか、さらには文字をどのような速度で入力し変換確定したか、といったものまでがすべて可視化されます。まさに文学のオープンソースですね。小説家の舞城王太郎氏に協力いただき、東京都写真美術館でその展示を行いました(写真)。舞城氏は素顔を公開しない覆面作家として有名ですが、それまで謎のベールに包まれていた作家の頭の中を見ているような感覚を得ることができました。そしてこのソフトウエアを教育ツールとして使いたいという人がいたりします。人は、誰かの創造に触発されることで創造するのだと思います。

──以前の著作では、「創造の大衆化」が夢ですと書かれていますね。

チェン:そうですね、少し大上段に構え過ぎたかも知れませんが、そもそも創造は大衆レベルや人々の無意識のなかで日々起こっており、それをすくい上げる網目を社会が持っていなかったという方が近いと思います。インターネットはその受け皿を提供し、それによって個人の創造がスケールアップされる可能性が出てきたということにすぎないのでしょう。

■ ビジネス以外の、もうひとつの駆動原理がインターネットには必要

──ネットによって創作行為の裾野が広がったことで新しい才能が出てくるという面はありつつも、半面で総体的にレベルが下がっているという批判もあります。

チェン:今までは一部の創作だけが見えていましたが、インターネットでさまざまなものが可視化されてきたことで、いろいろな創作が見えるようになっています。その状況について一部には「レベルが下がった」という人もいますが、それは本質ではなく、単に状況の変化が怖いだけなのではと感じます。プロのクリエイターが、有名になってきたアマチュアのクリエーターをうらやんでいる側面もあるかもしれません。今は新しい基準が生まれつつある段階です。例えば、ユーチューバーの才能があったとしても、それが広く社会にスケールアウトするためには広告会社などがそれを見つけてメディアに発信するなどのマネジメントが重要になったりするので、アマチュアとプロのどちらが欠けても広義の文化は成立しないのです。

──少なくとも創作に関しては、アルゴリズムだけに任せてはいけないということですね。

チェン:そうです。今はグーグル、フェイスブック、アマゾンだけなんです。例えば本なら、アマゾンで売れている規模が単一の指標になってきているわけです。グーグルの検索結果や、フェイスブックのエッジランキングなど、一私企業に強大な力が集まっています。なので、コンテンツを評価する機能が未熟で、本当に良いものをどのように評価するかが見えていません。僕は、コンテンツを評価するための一つの指標として、時間軸を導入するとよいと考えています。単に売れているとかだけではなく、あるコンテンツを受け取った人が次に何を表現するか、あるいはどのように影響を及ぼしたか、人に新しい行動の源になるような力を与えたのか、という社会的インパクトを計測するという思考実験をしてもよいのではないかと思います。

──グーグル、フェイスブック、アマゾンなどはマーケティング的な原理の中で動いていて、それ自体は確かに便利で有益です。しかし、創作などの文化的な観点からは、それらと並立し得るもっと他の駆動原理も必要ではという気がします。

チェン:そうなんです。今は、ビジネスだけで動かすことができていて、文化がその人質に取られている状況だと思います。それに対して規制やオルタナティブとしての代替できる形を出していくことは、これからも考えるに値することだと思います。

■ ビッグデータ化する社会で、ポジティブな意味での「歯車」の意識を持つべき

── 雑誌『現代思想』での西垣通氏との対談で、ビッグデータは経験主義でしかないからつまりは「反知性主義」だというテーマの話をされていたのが印象的でした。ビッグデータの可能性と課題についてはどう考えますか。

チェン:ビッグデータの使われ方のイメージと管理権を個々人が取り戻して自らマネジメントすべきだと思います。ビッグデータは個人の「デジタルエグゾースト(排出物)」の集積ですが、それを例えば家計簿みたいに認識できるようにならないと、社会的な摩擦を調停できないでしょう。現状では自分のデータがどのようにインターネットに流通し、使われる可能性があるのか、その良し悪しについて判断できるレベルまでは把握できていません。もっと積極的に、自分のデータを事業者や行政に渡せばどれだけのメリットがあるかという考え方ができるようになるとよいと思います。今考えているのは、ユーザーが自ら自分の本音や趣味・嗜好を隠さず表明することで、自分に最も有益なように高度にターゲティングされた、いわば「超広告」みたいなものが届くようなコミュニティの仕組みです。

──ネット広告では大量のデータを活用した新しい領域として「運用型広告」という手法が成長しています。ネットゲームなども「制作」ではなく「運用」の視点からつくられるようになっているとの指摘がありますが、今後、ネットでの書籍や音楽についてもデータを活用した「運用」的な視点からつくられていく可能性はありますか。

チェン:あると思います。電子書籍に関しても、まずはいろいろなバリエーションで出してから、KPIを評価して、同じようなテーマでより洗練されたものが1カ月後に出版されるというようなことがあるかもしれません。そのようなことが進むと、おいしいファストフードが増えてくるようなものですが、ただ、ファストフードだけになってくると、フレンチのコースが食べたくなるわけで、それらが併存している世界になっていくと思います。また、データによってコンテンツが改善されることへの人間の耐性がどこまであるのか。一方的に押し付けられるともやもや感が出てきますので、機械でできるからやるということではなくて、人がどこまでしたいのかというヒューマンファーストの考え方が大切になると思います。

──その対談では「<私たちは常にn=一億という標本のなかの一つなのだ>という意識」ということを書かれていましたが、ビッグデータなどでそのような意識が根付いてくるとすると、人の考え方や社会は変わっていくでしょうか。

チェン:ポジティブな意味で、自分は社会の歯車であると考えるようになっていくとよいと思います。もはや“縁”のない現象はないということです。情報やコミュニケーションの過多に疲れたり、邪魔に思ったりすることもありますが、その息苦しさを解消する方法を考えることもできるのです。つながりの度合を全て自分でデザインしてコントロールしていけるようにして、人を気持ち悪くしないビッグデータの使い方ができていけばよいと思います。

──理想論的にはそう思いますが、実際に可能でしょうか。世の中には、もうデジタルへの接触度を極力下げるしかないというような考え方もあったりします。

チェン:デジタルへの接触の度合を下げていくということは必要だと思います。すでに現時点で、デジタルな情報の総体は身体の限界を超えていると個人的にも感じています。提供する側は、できることは全てやりますから、こちらの身体的負荷については考えていません。ですので、いつでも降りられる状況に身を置くことは大切ですし、そうすると事業者側もサステイナブルなサービスをつくる必要に迫られてくるでしょう。

■ ネット時代において、思想と実践をつなぐためには

──今、あらためてインターネットの歴史を振り返ってみて、感じることはありますか。

チェン:インターネットが本格的に始まった1970年頃には、大学生や若い研究者・エンジニアが内輪で使っていて、プログラミング言語などは共有し、権利は主張していませんでした。それがIBMやAT&Tなどによってビジネス化されるにしたがって、権利で囲い込むようになってきて、それに反発するようにオープンイノベーションのためのフリーソフト運動が始まりました。僕は、今でもインターネットの理想は、オープンイノベーションに尽きると思っています。大きく市場を占有してきたマイクロソフトも、2000年に入って、オープン化の姿勢を示しています。時代の感性として、インターネットの本質は決して失われていないのだろうと思います。

一方で、生活の中にインターネットが浸透してきたことで、プライバシーに関する大きな問題が生まれています。例えば、ビッグデータを使ったアドテクノロジーは、おそらく、自分が何をしているのかということを、自分よりも理解しているでしょう。しかしそれを、企業による搾取のように捉えてしまうと、実のない話になります。現実はもっと複雑で、客観的に見る必要があるのに、未だに善か悪かというように0か1かでしか語られないことは社会的な合意形成の問題です。アドテクノロジーは、ユーザーとある種の取引をしているわけで、そういう認識を持てるようになっていく必要があります。

そして今、プログラミングやアルゴリズムの設計などの技術を使うためのコストが下がっています。クラウドストレージでいえば、コストは半減しており、まさにムーアの法則(情報処理に掛かるコストはこれまで一貫した割合で大きく低減してきたという経験則)が起きています。そうなると中学生でも小遣いレベルでシステムを取り回せるようになってきて、ビッグデータ解析などでいろいろな個人が事業を展開できるようになります。このインパクトは大きい。たとえプログラミングができなくても、ある程度考え方を理解できれば事業をスタートできる環境もあり、そうやって個人が提供するサービスが全体を底上げしていくでしょう。それは大企業や政府といった既に権力をもっている組織に対する良いプレッシャーにもなっていくと思います。

──チェンさんは、「理論と実践」ということを掲げつつ、インターネットを思想的に捉えている方だと思いますが、そのようにインターネットを思想的に捉える批評家や作家が増えているように感じます。これは時代の必然でしょうか。

チェン:思想とか社会学の人が主張しているのは「批判」でしかありません。いわば、アルゴリズムに対してテキストで批判しているわけです。それはいわゆる文系と理系の分断ですが、文系が行う批評は文系にしか届かないし、実効力にかけるので、単なる批判に留まっていると思います。でも例えば、もし本気でフェイスブックを批評したければ、それに対するオルタナティブとしての新しいSNSを作ることで応答すればよくて、そこに思想を入れていけばいいのです。僕は、思想を表現するために、短時間でテキストを書いて表現するのではなく、ソフトウエアやアプリなどのように時間をかけて思想を込めたものをつくって表現したいと思っています。

──インターネットによってグローバル化が進むと、日本語の危機につながると主張する作家などが少なからずいます。チェンさんは英語、フランス語なども話されますが、その中で日本語というものをどう捉えていますか。

チェン:全体として考えると、日本語でしか考えられない事象があると思っています。さきほどお話をした「タイプトレース」の実験をしている時に気付いたのですが、日本語の方が、意味を圧縮しやすいと思います。これはドイツ語に近いですね。言葉は料理のようなもので、日本料理の奥ゆかしさやフランス料理のうまさのような感覚的なものが言葉にもあります。言語は生き物だから進化論的なプロセスを取らざるを得ないので、そこに問題があるというなら、それを止めるプレッシャーをかけないといけないわけで、そのことを考えるのは面白そうですね。でも僕は、日本語の危機ということはあんまり心配していません。日本語が絶滅することはないと思います。しかし、インターネットに限って言えば、日本語は弱体化させられるでしょう。これは単純にパワーゲームの問題です。

──デジタルやインターネットはこれからどう進化して、社会や文化をどう変えていくでしょう。

チェン:身体の逆襲が始まっていると思います。理念的なものにとどまらず、デジタルやネットが身体にまで影響を及ぼしてきているという問題意識です。情報過多というのは、私たちの健康や精神の在り方にまで影響する、具体的で切実な問題だと思います。それにどう対応していくかが重要で、デジタルやインターネットを絶つという極端な議論ではなく、良いことも悪いこともあるインターネットの悪い部分をどうエンジニアリング的に捉えていくか、そのために人間的な感性がますます必要になってくると思います。今までネットの世界は理系の男性が中心になってつくられてきた部分があり、均質的な組織からは新たな発想が生まれにくいので、文系や女性の方が社会を変えるプロダクトやシステムを考えるチャンスが多くあると思います。人には身体があるという当たり前の前提に改めて立ち戻って、プロダクトやサービスという形で語り合える社会になっていくと面白いと思います。