日本企業の隠れた強みとは?(後編)

2016/01/13

近年、日本では経営環境のグローバル化に伴い、グローバル人材の育成や組織改革が叫ばれています。しかし、その内容としては、日本人の論理思考能力 の不足、経営者のリーダーシップの弱さ、組織の同質性など、欧米と比べたときに日本に欠けている点にフォーカスした議論が中心になりがちです。このコラム では、日本が本来持っている隠れた強みや魅力に光を当て、対談を通じて探っていきます。最初に登場いただくのはブランド・マーケティング研究の第一人者である中央大学ビジネススクールの田中洋教授です。電通総研電通総研 ジャパン・スタディーズ・グループ 主任研究員の宮林隆吉氏が話を聞きました。後編をお届けします。

長寿とは変化し続けてきたことの証し

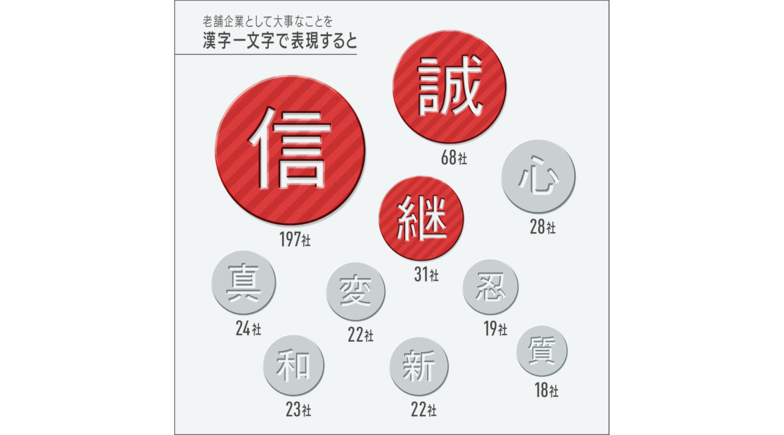

宮林:長寿企業について帝国データバンクによる興味深い調査結果があります。まず日本には100年以上続く老舗企業が2万6000社以上存在すること。これは世界でも類を見ない企業環境です。そして、それら老舗企業約800社を対象にしたアンケート調査によれば、約8割が家訓や社訓を有しており、「老舗として重要視すべきことを漢字1文字で表してください」という問いに対する回答の第1位は「信」、第2位は「誠」で、第3位に「継」という漢字が並びました。こうした結果を見ると、地域との共生、社員とのつながり、そして事業の継続性を重視する姿勢など、ある意味日本らしい長期的な視野に基づく価値観が育まれる環境があり、欧米企業と単純には比較することはできないように思います。

田中:長寿企業だけを日本的な企業といえるかどうかは分かりませんが、シリコンバレー的な企業とは明らかに違う、オルタナティブと考えることができそうですね。

宮林:そこには何か日本企業特有の隠れた強みといえるものはありそうでしょうか?

田中:長寿企業に共通する特徴を、「リビングカンパニー」の著者である、オランダの経営思想家アリー・デ・グースが分析しています。あまり多角化せず、家業にこだわり、質実剛健で金融に保守的だけれど、環境の変化には細かく対応してきた企業が多い、といった傾向があるようです。このあたりについては、もっと研究を進める価値がありそうです。

宮林:興味深いですね。一見すると長寿企業というのはあたかも変化をしない、保守的で動きの鈍いイメージがありますが、実は「他の誰よりも変化し続けてきた企業」と見ることもできるということですね。確かに帝国データバンクの調べでは、老舗企業へのアンケートで「今後も生き残るために必要なもの」として、「信頼の維持・向上」「進取の気性」「品質の向上」という回答がトップ3だったという調査結果があります。ここでいう「進取の気性」というのは、老舗とはいえ「変化を恐れずに変化をし続けよう」という意志の表れであり、それが100年を超える寿命を支えているといえるのだと思います。

田中:先日、ちょうど書評(日本経済新聞朝刊、2015年10月8日付)を書いた『シンギュラリティ大学が教える飛躍する方法』という本にもあるのですが、ITや情報をベースにしたグーグルなどの会社は、シリコンバレー的というか、指数関数的な成長を遂げています。一方、1700年以前に設立された企業というのは、地を這うかのごとくしぶとく生きているような企業モデルです。指数関数的に伸びる企業が良いのか、何百年も生き続ける企業が良いのか。成長が大命題なのか、続けることが目的なのかというのは、経営者の価値観にもよると思います。グーグルにしてもフェイスブックにしても、必ずしも300年、400年も生き続けることを目的に経営しているわけではないでしょう。日本の長寿企業とは、経営の目的からして異なるモデルといってよいのではないでしょうか。

日本企業の強みを生かしたグローバル戦略

宮林:グローバルで通用する日本企業の革新性を示す何か特徴的な事例はありますでしょうか?

田中:一つにM&Aを通じた日系企業のグローバル化事例があります。例えばサーモスグループを買収したのは旧日本酸素、日酸と呼ばれていた会社です。サーモスはドイツで設立されたガラス製魔法びんを中心とした家庭用品メーカーで、イギリスやカナダ、アメリカにネットワークを持つ世界的なブランドです。一方の日酸には工業用ガス事業で培った技術がありますから、チタン製魔法びんや真空調理器、最近ではスポーツジャグやケータイマグといったヒット商品が次々と生まれたわけですね。サーモスの事例は、日本企業の持っている強み、あるいはエキスパタイズと世界ブランドを結び付けると、他の企業にはできないことが可能になる事例だと思います。また日本のエースは、米国のゼロハリバートンを2006 年に買収し、エースの技術力とゼロのブランド力を組み合わせて魅力的な商品を世界に提供しています。

宮林:ある意味で、理想的なM&Aの成功例ですね。BtoC市場で世界的なブランドを一から生み出すのは非常に困難な道のりですから、開発の時間短縮および人材獲得を目的としたM&Aは大きな武器になり得るのでしょうか。

田中:確かにBtoCの市場で有力なブランドを持つ日本企業は非常に少ないのが実際です。キャッチアップするために海外ブランドを買収するという手段は当然考えられるわけですが、いかに自社の技術と合ったブランドを選択するか、その選択が飛躍の鍵を握っているといえます。マーケティングでもブランディングでも、重要なのはどこにマーケットプレースを見つけるかです。僕が言うマーケットプレースとは、競争優位だけにこだわらず、自社が持っている能力と、顧客のニーズや時代に合った市場をうまく見つけ、そこに集中するということです。

宮林:己を知り、他者を知ってはじめて勝機が見えてくるということですね。世界に出ていくことの意味合いは、自分の持っている強みを再認識することにあるのかもしれません。

世界と伍する日本のローカル企業

宮林:次に、日本市場においてグローバル企業と戦って高いパフォーマンスを示している日本企業とその特徴について伺います。

田中:例えばミルボンというサロン用化粧品の会社があります。東証1部上場企業でありながら必ずしも一般に知られた会社とは言い難いのですが、同社のサロン用ヘアケア用品のシェアは名だたる外資系企業を抑えて国内では第1位、海外でもグローバルブランドに伍して健闘しており、この20年近く成長を続けています。

宮林:彼らはいったい何が優れているのでしょうか?

田中:ミルボンは、1980年代から、「顧客代表制」もしくは「TAC」(Target Authority Customerの略)と呼ばれる制度を導入しています。これは、美容室のお客さまごとのニーズを、美容師さんを通じて把握し、そのニーズをもとに新製品を開発するという仕組みです。例えば、地方のある町に人気のある美容師さんがいて、彼にカットしてもらうと「ふわっ」とした感じが長持ちするという話があるとすると、ミルボンはその美容師が個別のニーズにどのように応えているのか、ジェルの使い方からブローの仕方などテクニックや考え方を丸ごと学び、化粧品の開発に生かしていくわけです。そして、新しい化粧品を開発したら、「こうやるとお客さまは喜ばれます」と全国の美容師さんに伝えていくことを繰り返すのです。

宮林:面白いですね。これは今日のマーケティングでいう「リードユーザー」に近い概念でしょうか。

田中:「リードユーザー」は、MITビジネススクールのエリック・フォン・ヒッペル教授が明示したコンセプトで、一般のユーザーよりもはるかに先進的なニーズを持った人たちのことを指します。例えば、自動車のブレーキを開発するとき、高速で走る自動車を止める高い技術を持っているのは誰かと考えれば、レーシングカーのドライバーではないかと思いつくでしょう。そして、もっと強烈なニーズを持っている人はいないのかと探していくと、航空機の開発者にたどり着きます。

つまり、自動車のブレーキを革新しようと考えれば、航空機の開発者でブレーキについて研究しているような人たちに聞け、ということになるわけです。つまり、リードユーザーは、主にプロフェッショナルの中で、より切迫したニーズを持っている人たちを指すことが多い。ただし、リードユーザー手法は必ずしも万能ではなく、いかなるカテゴリーにおいてもリードユーザーが存在するわけではありません。アイスクリームのリードユーザーは誰だと言われても困るでしょう。

それに対して、「顧客代表制」は、ユーザーのニーズを集約的に体現し、そのニーズを語ることができる少数の顧客層を対象とします。リードユーザーがプロや専門家であるのに対し、顧客代表制が扱うユーザーは製品開発ではほぼ素人なのですが、普通の顧客とは異なり、自らのニーズや問題意識を語ることができ、商品やサービスの改良への協力を惜しまない人たちです。

宮林:ミルボンは顧客代表制のコンセプトをどのように得たのですか。

田中:興味深い事実として、ミルボンの創業社長の鴻池一郎氏は、現在のアシックスの前身の鬼塚商会の創業者・鬼塚喜八郎氏の講演を聞いたことが顧客代表制のヒントになっていることと語っています。オニツカの靴を履いた選手は1964年の東京オリンピックでメダルを46個も取っています。そこで鬼塚氏が「頂上作戦」と呼んだ戦略は、スポーツでリーダー的な役割を果たしている人を狙う考え方です。鴻池氏は、鬼塚氏がスポーツ選手や監督に意見を聞きながらシューズの改良を進め、全国を営業して回ったという話から着想を得たそうです。鬼塚氏は、1950年代に既にこのような概念を実践していました。

宮林:つまり、あのオニツカタイガーの生みの親が、革新的なマーケティング手法の最初の実践者だったというわけですね。

田中:推測の域を出ませんが、ナイキの創業者であるフィル・ナイト氏が考えた2つのアイデア―日本のオニツカタイガーで生産した靴を輸入して世界で販売する、各競技のトップアスリートを援助し、その代わりに自分たちのロゴ入りシューズを着用してもらう―も、鬼塚氏にかなり影響を受けたものではないかと想像します。オニツカの「頂上作戦」、あるいはミルボンの「顧客代表制」など、意外なマーケティングのやり方を持っている日本企業はグローバルでも堂々と戦えると思います。マーケティング理論の体系化が米国中心に進んだため、知られる機会が少ないですが、日本で先に生み出されていたコンセプトもあるということです。

宮林:お話を伺ってきますと、単に日本と外資の優劣を比べるのではなく、日本企業の優れた点を生かしつつ、自らにない強みを外部から取り入れ、その組み合わせや編集によってオンリーワンの存在になっていく視点が重要なのだと感じました。また、いまだアカデミアに見いだされていない戦略コンセプトなど、日本には世界に紹介できる資産がまだまだありそうです。

田中:今こそ、このような資産を掘り起し、その価値を可視化していく努力をすべきだと思います。

宮林:本日はどうもありがとうございました。(完)