デジタル先進国・中国はコロナ禍で「ニューノーマル」をつくり上げたのか?

藤井 保文

株式会社 ビービット

7月16日、電通、電通デジタル、ビービットの3社がウェビナー「ニューノーマルの時代に求められるトランスフォーメーションとは?」を開催しました。

withコロナの時代、不可逆となった変化を受け入れて、新しい社会や常識をつくっていくことを指す「ニューノーマル」という言葉がよく聞かれます。しかし実際に何がニューノーマルで、何がそうでないのか?

言葉の定義に振り回されることなく、withコロナの時代、企業が何に取り組んでいくべきなのかを、異なる立場で異なる視点を持った3人の有識者が語りました。

今回は、中国事情に詳しく、著書「アフターデジタル2」を発売したばかりのUX/DXコンサルタント、ビービットの藤井保文氏に伺いました。

<目次>

▼「アフターデジタル」とはどんな世界観なのか?

▼コロナ禍におけるデジタル先進国・中国の対応

▼得られたデータをいかに社会やUX向上に役立てるのか?

▼リアルの価値変化と「デジタル・ハイタッチ」

(モデレーター:電通デジタル 加形拓也)

「アフターデジタル」とはどんな世界観なのか?

昨年刊行した書籍『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』が9万1000部の大ヒットを記録した、ビービットの藤井保文氏。先日発売されたばかりの続刊『アフターデジタル2 UXと自由』も、すでに4万部を超えています。

ビービットは20年間にわたってUX(ユーザーエクスペリエンス)のコンサルタントを行ってきた会社で、現在は「UX型DX」という形で企業を支援しています。藤井氏自身もコンサルタントとして、ここ5年は中国で日系企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を多数支援しています。

そこで、前半はコロナ禍と中国のリアルな実態を、後半はこれから企業に必要となる「デジタル・ハイタッチ」という概念を語ってくれました。

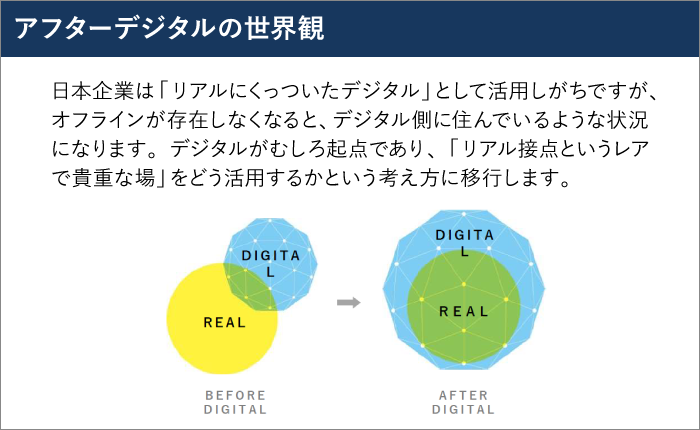

セッションの前置きとして藤井氏は、自身の提唱する「アフターデジタル」という概念を図示しました。

「従来は左の図のように、あくまでも“リアル”が軸で、“デジタル”は付加的なもの。私はこれを“ビフォーデジタル”と位置付け、もうそれは終わりつつあると考えています。今はオンラインもオフラインも全てつながっていて、食事もアプリで注文し、移動するときはタクシーのアプリを使う。こうしたことがもっと広まっていくと、右の図のように、オンラインはリアルに全て浸透している状態になる。これを“アフターデジタル”と呼んでいます。今日はこのアフターデジタルの世界観を前提に話を進めます」

コロナ禍におけるデジタル先進国・中国の対応

まず藤井氏は、日本のビジネスパーソンなら誰でも気になる「コロナ禍におけるデジタル先進国・中国の対応」から語り始めました。

「やっぱり皆さんニュースを見ていて、中国はリモート診療、リモート教育、ライブコマースと、何でもデジタル化でコロナ禍に対応しているんじゃないかという期待値が高い。中国ではコロナ禍をきっかけにすごい社会変革が起きていると思われている。でも、実際には、コロナ前からすでにかなりデジタル化されていた領域のサービスがもっと使われるようになっただけだと思っています」

例えばスマホで注文したら30分で食べ物が届くという、アリババがやっているOMO型スーパーの「盒馬鮮生(フーマー)」。もともと30代くらいまでの若い層が使っていたのが、コロナ禍で40~50代から60代以上も使うようになり、「こんな便利なものがあるのか」というふうに変わってきた状況だと述べ、「基本は元から準備していた企業がオンボーディングできているだけ」という冷静な認識を示しました。

また、例えばコロナ禍で小、中、高の公教育が全部リモートになって、コロナ禍がある程度落ち着いてもリモート授業が定着している…というイメージについても、誤解があるといいます。

「やはり、ものを書いたり議論をしたり、そういうことはリアルな場の方がよい。それに中国は共働きの国なので、家に子どもだけ置いておくわけにはいかない。日本の皆さんも同じだと思いますが、自分の子どもがずっと学校に行かず、オンラインで勉強しているなんてあり得るでしょうか?」

このように、藤井氏はコロナ禍で中国社会がそこまで劇的に変わったわけではなく、元から準備してきた企業が脚光を浴びているのだと強調します。そして「世の中がコロナ禍で勝手に変わっていく」と考えることの危険性を挙げ、自分や自社がどのように考えて社会に貢献し、変化させていくのかと考えるべきと訴えました。

一方で、極めて困難な状況下にある中小・零細企業への支援が必要であることにも触れました。先の話題に出たフーマーは、需要が急増しているにもかかわらず、外出禁止や帰省などで従業員が確保できず、増えた需要に対して供給がまったく追いつかなかったのだそうです。

「この状況で上海に行ってきたんですが、いろんなレストランのチェーン店など、飲食店がお店を開けられず、売り上げがないのに給料を払わなくてはということで困っていたんですね。そこに対して、人手不足に困っているフーマーが、開店できずに困っているレストランと提携して、『うちは人手が足りないから、御社の社員を1カ月預かる。給料も払うし保障も行う』という、いわば人材の共有を始めたんです」

この取り組みは中国でも大きな注目を集め、飲食以外の業界でも人材のシェアリングが進んだといいます。藤井氏は「今のは人材の流動性を高める話ですが、人材だけじゃなくて場所のシェアもできるし、まだまだやれることがある」との見解を示しました。

得られたデータをいかに社会やUX向上に役立てるのか?

そして藤井氏がもう一つ、聴講者が興味を持つであろう話題として、「中国、韓国、台湾といった国・地域は、市民の個人データを行政が管理したことでコロナ禍を抑え込んだのではないか」という言説に言及しました。

例えばインドでは全国民にデジタルIDが割り振られており、銀行口座に紐づける施策を9年間かけて完成させているといいます。

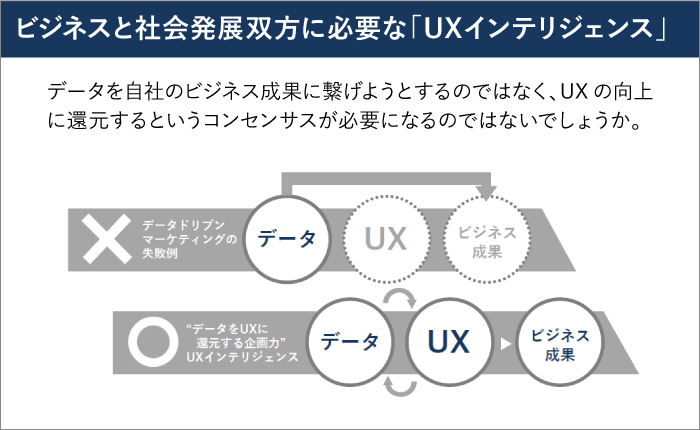

「そういう意味では、これからの時代、国なり企業体がデータをどう扱うかということは議論の中心になってくる。ビービットでは『UXインテリジェンス』という言葉を提唱しています」

このUXインテリジェンスは、藤井氏の新著『アフターデジタル2 UXと自由』でも主要なテーマとなっています。端的に言えば、

得られたデータを、自分たちのビジネスの利益や管理のために使うのではなく、いかに社会やUX向上にベネフィットとして返していくのか

という、データ倫理の観点こそが今後の企業の成長に直結するという考えです。

データ時代の新たな民主主義や自由についての議論が今後は加速していくだろうと予測した藤井氏。またこれに付随して、「中国人や韓国人は利便性のために、国や企業にデータを渡すことに抵抗が薄いのではないか」というよくある誤解についても触れ、中国でも韓国でも自分たちの個人データが不当に扱われることに対する抵抗は大きく、そこはどんな国、文化でも根本は変わらないだろうという推測を述べました。

藤井氏のこの日掲げたもう一つのトピックは、企業の「顧客接点」の話でした。

リアルの価値変化と「デジタル・ハイタッチ」

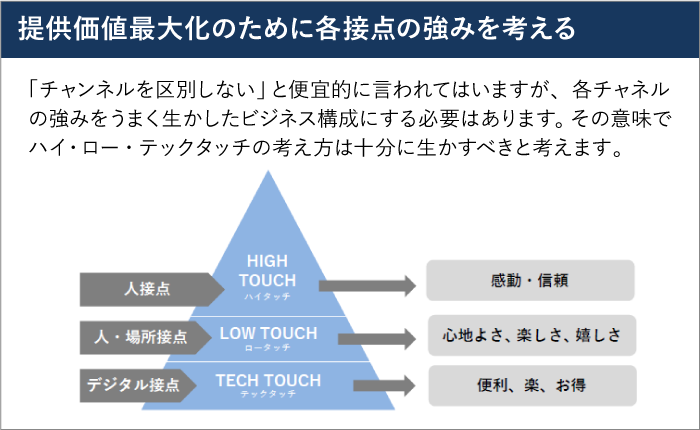

UX型DXを掲げる藤井氏のビービットでは、上図のようにハイタッチ、ロータッチ、テックタッチの三つの顧客接点を上手に使い分けることで、顧客と良好で長期的な関係を構築していくことが重要だと主張し続けています。

しかしコロナ禍により、「人接点」のハイタッチと、「人・場所接点」のロータッチが使いづらくなってしまい、これらのコンタクトポイントが担っていた「感動・信頼」や「心地よさ、楽しさ、うれしさ」といった要素をどうカバーしていくかを考える必要が生じました。

藤井氏が現時点で「勉強になるな」と感じているのは、エンタメの領域でデジタルを活用した「ハイタッチ」や「ロータッチ」が実現し始めていることです。

例えば藤井氏が感銘を受けたというV LIVEの「Beyond LIVE」というオンライン配信システムでは、チケットを買えば誰でも一般視聴者として参加できるのに加え、ファンクラブの会員は自宅にいながらにして自分のビデオチャット画像が会場の背景に映し出されて、疑似的に参加できます。

こうした、「人接点」でないと得られないと思われていた顧客接点、すなわち「ハイタッチ」をデジタルで実現することに可能性を見いだした藤井氏は

デジタル・ハイタッチ

という概念を新たに提唱しました。

デジタルであっても、体験のレベルにうまく段階を付けることで、顧客の感情を揺さぶり、ハイタッチが担ってきた「感動・信頼」という要素をカバーできるという考えです。

「もし今後、リアルな“場所”が帰ってくるとしても、先日のサザンオールスターズのライブで50万人が参加したように、ライブ中継はやりながら、リアルの場で参加できる人たちには更なる付加価値を加えることで、ある意味リアルを神格化させ、憧憬の対象にする、といったことも可能でしょう」

藤井氏の見立てでは、リアルが帰ってくるのか、帰ってこないのかは「分からない」といいます。これを“両にらみ”で接点や体験をつくっていこうというのが、この日の藤井氏からの提案でした。

まとめると、リアルが今まで生み出していた「ハイタッチ的な価値」を改めて再構築するということがひとつ。そして、現在はまさに中小企業の危機に見られるような「噴出した社会課題」に企業が向き合う時であり、ここにDXの考え方を取り入れていける企業が強いのではないかと藤井氏は言います。

中国で起きている「人と場所の共有」のように、噴出する社会課題に対しては1社ではなく連合で解決する手段もある。ユーザーが困っている、社会が困っている、国も困っているという状況を、DXの大義を掲げて動かしていくことができるのではないかと締めくくりました。

この記事は参考になりましたか?

著者

藤井 保文

株式会社 ビービット

東アジア営業責任者

東京大学大学院 情報学環・学際情報学府修士課程修了。2011年ビービット入社。17年から上海支社に勤務。19年3月に『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』を出版し、世耕元経済産業相をはじめ各界著名人からの推薦を得る。続編となる『アフターデジタル2 UXと自由』は20年7月29日の発売直後からシリーズ累計13万部を突破するベストセラーとなっている。