7月16日、電通、電通デジタル、ビービットの3社がウェビナー「ニューノーマルの時代に求められるトランスフォーメーションとは?」を開催しました。

withコロナの時代、不可逆となった変化を受け入れて、新しい社会や常識をつくっていくことを指す「ニューノーマル」という言葉がよく聞かれます。しかし実際に何がニューノーマルで、何がそうでないのか?

言葉の定義に振り回されることなく、withコロナの時代、企業が何に取り組んでいくべきなのかを、異なる立場で異なる視点を持った3人の有識者が語りました。

今回は、電通グループのデジタル変革をけん引してきた、電通執行役員・鈴木禎久氏のセッションを振り返ります。

強くてしなやかな、オン・オフ含めたマーケティングへ

電通デジタルで国内電通グループのデジタルマーケティングを強力に推進し、現在は電通の執行役員を務める鈴木禎久氏。マーケティング部門をはじめさまざまな部署を経験し、幅広い視野と、激しい変化に対応する柔軟な思考に定評があります。

鈴木氏も冒頭、前回記事でビービット藤井氏の掲げた「アフターデジタル」という概念をまずキーワードとして挙げました。

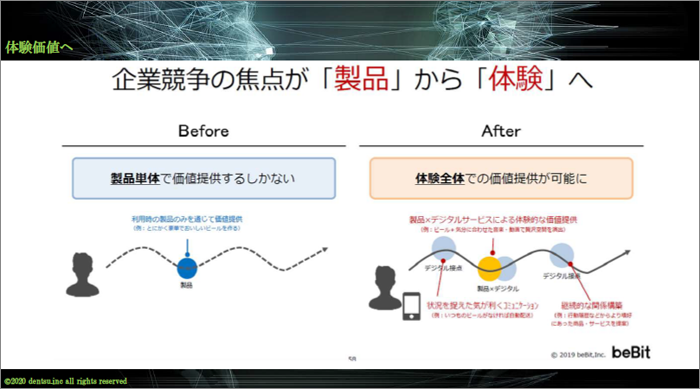

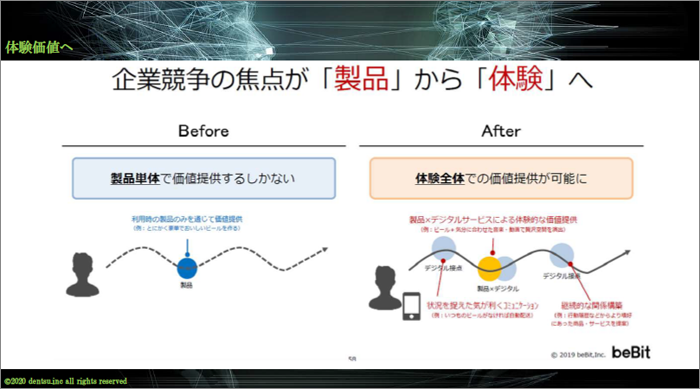

「OMO(オンラインとオフラインの販売チャネルの融合)という、リアルをデジタルがラッピングする形ができてくる中で、よりUXを生活の中に溶け込ませている企業・ブランドが成長していることを、藤井さんの『アフターデジタル』から学ばせてもらいました。デジタル社会では、製品が顧客体験の中で定着し、成長していくという“接点づくり”が大事になります。サブスクリプションも定着しましたが、より顧客に使っていただける接点をいかに増やすか」

鈴木氏は顧客接点のモデルケースとして、中国のビジネスを参考にできると語ります。

「WeChat」「AliPay」といった巨大プラットフォームは、顧客のペイメントをはじめ、コミュニケーションやMaaS(モビリティー・アズ・ア・サービス)を提供することで多くのトランザクションデータを取得しています。

藤井氏の提唱するUXインテリジェンスのように、取得したデータは、お客さまの求める情報を適切なタイミングで提供していくために活用する。これが今後のビジネスの鍵だと鈴木氏は捉えます。

そのため、あらゆるタイミングでの顧客接点をいかにつかむのかが最大の課題なのですが、そこにコロナ禍が来たことで、鈴木氏は

「強くてしなやかな、オン・オフ含めたマーケティングが必要になった」

と現状認識を語りました。

特に、リアルの顧客接点、フィジカルな顧客接点が中心だった企業は現在大変な状況にあり、新たな顧客接点を再構築する必要があります。

三つの顧客接点、「EC」「App」「リアル」はコロナ禍でどう変化した?

鈴木氏は、現状の顧客接点として

- EC

- App

- リアル

の3点を挙げ、それぞれのデータをスライドで紹介しました。

まずECサイトの流入状況を見ると、6月の数字が昨年比175%となり、生活者の中に「ECで買う」行為が定着しつつある状況がある程度見て取れます。

次にApp(スマホアプリ)のデータ。全てのカテゴリーにおいて2月よりも3月のダウンロード数が増加しており、現在、特にスマホアプリが生活者の最も身近な接点になりつつあることが確認されました。

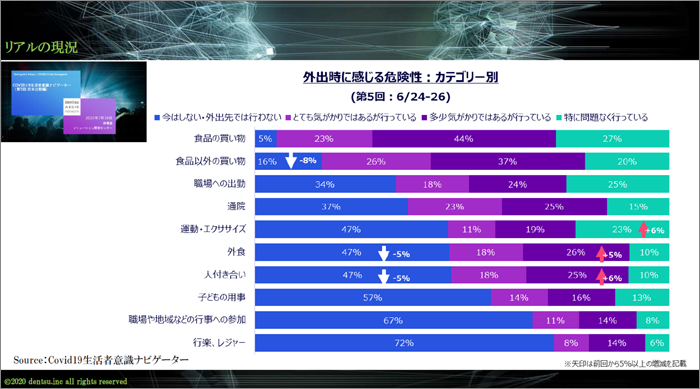

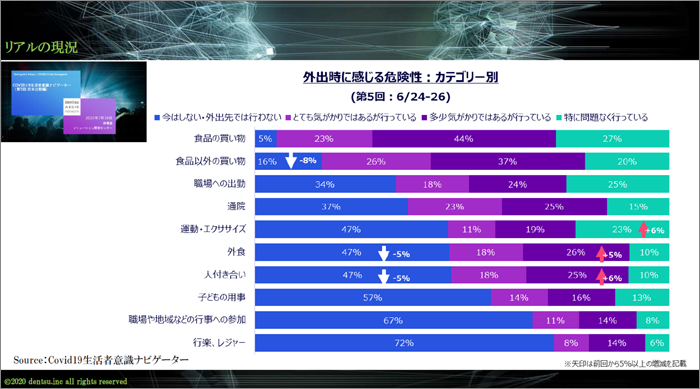

そして三つ目の接点が「リアル」です。電通とDAN(Dentsu Aegis Network)がCOVID-19生活者意識ナビゲーターという調査を現在5回行っており、生活者の意識をトラッキングしています。

外出時に感じる危険性:カテゴリー別

このデータから読み解けるのは、食料品や生活必需品の買い出しなどへの抵抗は少ないのに対して、やはり行楽やレジャー、人付き合い、職場や地域行事への参加といった接点が、急激に避けられていることです。

コロナ禍で問い直される「そのビジネス、そのブランドがなぜ存在するか」

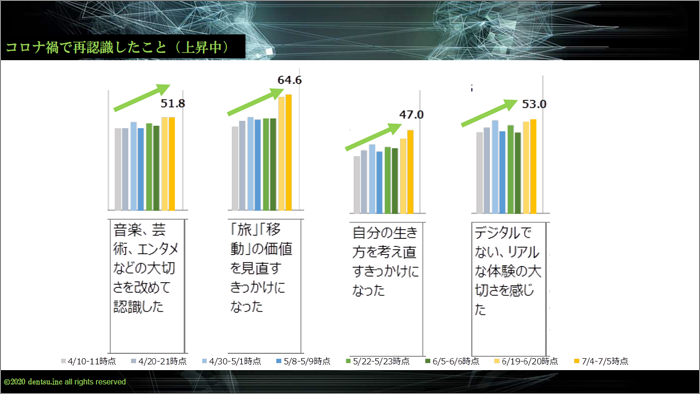

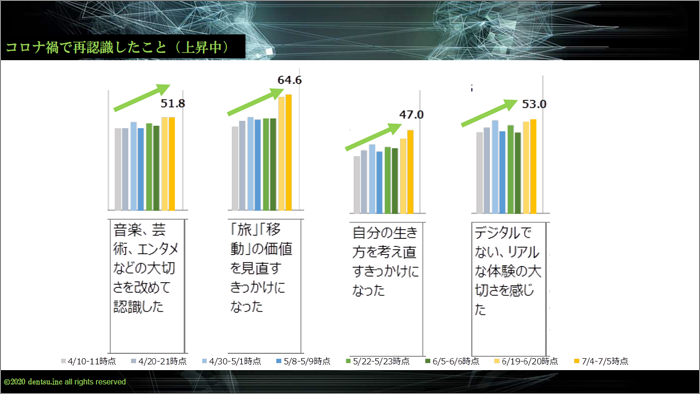

さらに、鈴木氏は電通が別途8回実施した「コロナ禍生活者ディープインサイト調査」のグラフを示し、生活者が「コロナ禍で再認識したこと」の上位五つを紹介しました。

- 「健康の大切さを改めて認識した」

- 「リスクに備える大切さを改めて認識した」

- 「働いている人(エッセンシャルワーカー)の苦労を考えるようになった」

- 「これからの生活が不安だ」

- 「気分転換の大切さを改めて認識した」

さらに鈴木氏は、この8回の調査の中でだんだん「音楽、芸術などのエンタメ」「旅」「移動」といったリアルの大切さを認識する人が増えていることに着目します。

コロナ禍で再認識したこと(上昇中)

「当たり前にできていたことができないストレスを感じて、かつて当たり前だったことが努力しないと実現できないという認識が深まっている。これは日本だけでなく世界的にそういう人が増えていると思います」

と現況を整理した上で、鈴木氏は「コロナは私たちに何を突き付けたのでしょうか?」と問いかけました。

「『1カ月ミルクを飲まない生活をしてもらったときに、その人が思うことがミルクの本質である』といった、違背実験という手法があるそうです。これが実は、コロナ禍の中で今リアルに起こっていることだと思います。ドライブってなんなんだろう。乾杯ってなんなんだろう。ウインドーショッピングってなんなんだろう。カラオケってなんなんだろう。旅行ってなんなんだろう」

つまり、そのカテゴリー、そのビジネス、そのブランドが、そもそもなぜ存在するのかを問い直すきっかけなのだと鈴木氏は言います。

鈴木氏はその好例として、4月にファーストリテイリングが出した新聞広告を例に挙げました。同社は広告の中で、

衣料品は、人が清潔で快適な日常生活を送るために不可欠なものの一つです。

必要な人に、必要なとき、必要な服を届ける。

これからも、ユニクロは服を通じて、皆さまの生活を守れるように、その役目を果たしてまいります。

と、ブランドの価値を改めて定義し、その価値でもって社会貢献(1000万人分のマスクと防護服を寄付)を行い、メッセージを世界に伝えたのです。

「ソーシャルイシュー起点」でつくる、四方よしの新社会

こうした事例を受けて、鈴木氏は「カテゴリー、ブランドの提供している本質価値、ソーシャルイシューというものを考えていく機会だ」と述べました。

「このコロナ禍で顕在化した負というものを、2030年までに達成するSDGsの世界的目的の解決を早めていくことにつなげられるかもしれません」

と鈴木氏は言います。

今、ニューヨーク州のクオモ知事がBBB(Build Back Better)、つまりより良いところに戻ろうと言っています。地球環境にやさしいもの、人々の生活にやさしいもの、貧しい方に思いやりのあるものがある世界に戻っていこうというメッセージですが、鈴木氏はこれを1995年の阪神・淡路大震災時の「創造的復興」に近い考えだと語りました。

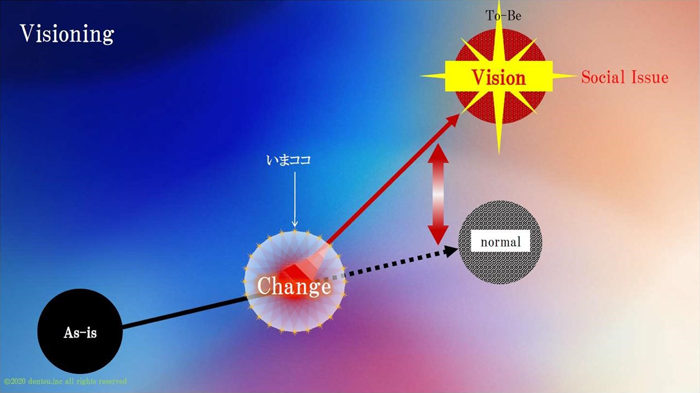

コロナ禍というマイナスからゼロに戻るというよりも、ここをむしろさまざまな社会課題を解決することを目指すチャンスなのではないかというビジョンを鈴木氏は示しました。

そして、コロナ禍で噴出した社会課題、ソーシャルイシューを解決するには、

「顧客の閉そく感を打破すること、従業員の共感を得ること。さらにバリューチェーンを構築していただいている企業も今困っている。売り手よし・買い手よし・社会よしという近江商人の三方よしに加えて、バリューチェーンの企業の皆さんも含めて同じベクトルを持ち、同じ成長目標に向かう、いわば“四方よし”が必要なんじゃないでしょうか」

と訴えました。

そして、この苦境を打破するための電通のDXサービスを紹介し、セッションを締めくくりました。