JOYSOUND(エクシング)と電通は“サウンドロゴカラオケ”を企業のパーパスアクションに生かす新たな取り組みをスタートします。各種広告体験開発やスタートアップ連携、社歌の取り組みなど、さまざまなコンテンツ開発で連携してきた両社が、なぜ今サウンドロゴに着目するのか?企業・団体にとってのサウンドロゴの価値とは?プロジェクトメンバーが語り合います。

【サウンドロゴカラオケAWARDとは】

企業・団体の結束力No.1を決める“瞬間エンタメ”。JOYSOUNDが主催する社員参加型の新たなるアワード。各企業・団体が独自に制作したサウンドロゴをJOYSOUNDでカラオケ配信し、予選を経てリアルイベントによる決勝戦を開催。サウンドロゴカラオケの歌唱やそこに込めた思いに関するショートプレゼンテーションを経て、サウンドロゴカラオケ日本一を決める。

サウンドロゴカラオケAWARD公式サイト

“瞬間エンタメ”を切り口に、企業の経営課題解決を目指す

電通森本:「サウンドロゴカラオケAWARD」は、エクシングと電通がタッグを組んで立ち上げた新コンテンツです。まずは企画ローンチの経緯について、エクシングの寺本部長からお話しいただいてもよろしいでしょうか?

エクシング寺本:私たちはこれまで、JOYSOUNDのブランディングを従来のプロモーションとは異なる視点から模索してきました。その中で社歌コンテストをきっかけに森本さんたち電通さんと継続的にコミュニケーションを取らせていただくようになり、競合との差別化やJOYSOUNDならではの新しい可能性について議論を重ねてきました。そこで浮かび上がったのが、JOYSOUNDの資産を生かして、企業のブランディングに寄与しながら、弊社のパーパスブランディングにもつながる取り組みのかたちです。単なるカラオケにとどまらない事業性も兼ね備えた新しいチャレンジとして、このプロジェクトが始まりました。

エクシング 寺本氏

電通森本:途中からプロジェクトに参加されたエクシングの福井さん、村瀬さんは、当初どのような印象があったのでしょうか。

エクシング福井:日々の業務に追われる中で、漠然とですが「このままではいけない、何かもっとできることがあるはず。」と思っていました。寺本からこの話を聞いた時に、電通さんと一緒なら「ココロが震え、人々を突き動かすようなストーリー」を創り実現していけるのではないかと思い、期待に胸膨らませたことを覚えています。

エクシング村瀬:私は営業部から異動して間もないタイミングでの参加でしたが、寺本から「まっさらで何もない状態からチャレンジできる仕事」と聞いてワクワクしたことを覚えています。営業時代に感じていた現場の課題を持ち込めるかもしれないし、JOYSOUNDに対する自分の考えや思いを発信できるチャンスかもしれないと、前向きな気持ちで関わり始めました。

電通森本:エクシングさんとの各案件にフロントとして携わり、本プロジェクトも一緒に企画した江口さんは、新しい取り組みにどのような印象がありましたか?

電通江口:JOYSOUNDが世の中に提供しているカラオケって、人を一つにまとめる力があると思うんです。コロナ禍が明けて、またみんなで集まる時間が戻ってきた今だからこそ、リアルな場で一体感をつくるエンタメの力に可能性を感じていました。エクシングさんとのプロジェクトはいつもワクワクさせられるのですが、サウンドロゴという“瞬間エンタメ”をテーマにした今回の企画は、これまでにない切り口で面白い挑戦になると思っていました。

電通森本:プランナーの増田さんも、プロジェクトを企画する中で感じたことを教えてください。

電通増田:個人的にはエクシングさんとアイデアを共創するというプロセス自体が、毎回本当に楽しかったですね。一度500件近くのアイデアを棚卸しして分類するというフェーズがあったのですが、それって普通は社内で方向性を決めてからクライアントに提案するものだと思うんです。でも今回は寺本さんたちに「こんなことを考えているんですけど、どう思います?」と意見を交わしながらアイデアを絞り込んでいきました。その共創プロセスを経て企画がかたちになっていく感覚は自分にとっても大きな財産になりました。

サウンドロゴの原点と今。短い音で伝えることの価値とは?

電通森本:今回、われわれはサウンドロゴに可能性を感じて企画を立ち上げましたが、この時代にサウンドロゴが持つ意味合いにはどういったものがありますか?クリエイティブ・ディレクターの笹川さん、お願いします。

電通笹川:サウンドロゴの起源は、ラジオが広告媒体として普及した1930年代にまでさかのぼります。映像が使えないラジオにおいて、音だけで企業の印象を残す手段として、ジングルやテーマソングが誕生しました。それが現在のサウンドロゴの原型といわれています。その後テレビの普及とともに、テレビCMの締めに流れる短いフレーズとして定着し、企業イメージの象徴となっていきました。そして今、スマートフォンやアプリ、ポッドキャスト、SNSなど、音のコンタクトポイントが増えたことで、記憶に残るサウンドロゴの価値は高まっています。

電通森本:そして昭和100年、ラジオ放送開始から100年という節目に、こうしてサウンドロゴに再び注目したことには、エクシングにとってどんな意義があるのでしょうか?

エクシング寺本:サウンドロゴは、広告としての機能を果たしながら、企業の世界観やサービスの特徴を印象的に伝える手段です。しかも、それが“音”であるという点で、JOYSOUNDと非常に親和性が高いと感じています。日常生活の中でふと耳に入る音。そのような身近な存在であることが、カラオケという日常にある身近なエンタメとも自然に結び付きますよね。

そして、エンタメとしての親和性だけでなく、社風や価値観とも通じるものがあると感じています。

電通森本:福井さんはサウンドロゴカラオケという新しいアイデアに対して、直感的にどんな印象を持たれましたか?

エクシング福井:第一印象としては、シンプルで分かりやすく楽しそうだと感じました。また、普段の生活の中で耳にしているさまざまなサウンドロゴを「カラオケで歌ってみたい!」と思いましたし、こんなシーンで歌ったらカラオケがより楽しくなりそうだな、と想像が膨らんだことを覚えています。

エクシング 福井氏

エクシング村瀬:私は音楽をずっとやってきたので、その視点でいうと、サウンドロゴは誰でも口ずさめる、誰でも好きになれる音楽だと思っています。カラオケの楽曲って好みによって分かれがちですが、サウンドロゴは短くてキャッチーなので、好みを問わず多くの人に届きやすい。記憶に残りやすく、共有しやすい音楽のかたちだと感じています。

電通森本:いろんな企業のビジネスパーソンが自然に交わるきっかけにもなりそうですよね。増田さんはプランナーの視点から見てどんなところに魅力を感じていますか?

電通増田:サウンドロゴとカラオケという、一見交わらないようなものが結び付いて、数秒の“瞬間エンタメ”になる。これは大きな発見でした。エンタメって通常はある程度の時間をかけて楽しむものが多いですが、この企画はそのエッセンスを数秒に凝縮している。しかも、企業ブランディングやパーパス浸透とも結び付いている点がすごくユニークです。限られた時間で最大限の盛り上がりをつくる、その思いきりの良さが面白いと思っています。

電通江口:企業のサウンドロゴって、知らず知らずのうちに歌で覚えていたりしますよね。それをカラオケで歌えるっていうのが、新しいし、面白い。私自身は音痴なのでカラオケはあまり得意じゃないのですが、サウンドロゴなら数秒で済むし、恥ずかしさも少ない。社員同士でのちょっとしたコミュニケーションの一曲として、二次会の始まりや締めとして、いろいろなシーンで活用できそうです。生活者視点で見ても、新しいコミュニケーションのきっかけになる気がしています。

電通森本:そうですね。簡単に取り組めるという参入障壁の低さは大きな魅力だと思います。「この会は最後にサウンドロゴで締めておくか」くらいの軽やかさで活用できるので、企業の中でも自然と浸透していく可能性があるのかもしれません。

社内外の共感を生む、パーパス浸透の新たな手段

電通森本:今回の企画では、企業・団体に対してサウンドロゴを活用した新しいコミュニケーションのかたちを提案しています。具体的には「カラオケでのサウンドロゴ楽曲配信」と「サウンドロゴカラオケAWARDへの参加」という2つの軸がありますが、そこに込めた狙いについて教えてください。

エクシング寺本:今回は、カラオケでの楽曲配信を前提として企業にご参加いただく仕立てにしています。もちろん、イベントとしてのアワード当日の盛り上がりも魅力の一つですが、それだけではなくサウンドロゴという素材そのものを、企業のインナー・アウター両面のコミュニケーションに有効活用していただきたいという思いがあります。すでに保有しているサウンドロゴをそのまま活用していただいてもよいですし、たとえば販売終了している商品の過去のサウンドロゴを掘り起こしてリメイクすることで、いわゆる“エモさ”を喚起するようなブランドアクションにつなげることもできます。特に昭和100年という節目も重なり、企業にとっては原点回帰や再発見の機会にもなるのではないでしょうか。さらに、Z世代をはじめとする若い世代が日常的にカラオケに親しんでいる今、そうした世代との接点としても、サウンドロゴのカラオケ配信は有効だと感じています。

電通森本:確かに、歴史を持つサウンドロゴがZ世代に届くというのは、意外性もあって面白いですよね。世代も含めて幅広い生活者との接点になりうる、ということですね。

エクシング寺本:もともとサウンドロゴは、広告ツールとして企業と生活者をつなぐ“橋渡し”のような役割を持っています。そこに今回の「つくる」や「歌う」といったプロセスを通じて、企業の内側での共創や結束の力が加わることで、インナーとアウターの両面をカバーできる取り組みになっています。この両軸が同時に機能するという点に、企画としての価値を感じています。

電通森本:増田さんは、サウンドロゴを「つくる」過程と「歌う」過程、それぞれが企業にもたらす効果についてどう見ていますか?

電通増田:個人的に、サウンドロゴを制作するプロセスって、高校の文化祭に近いものがあると感じています。一つのゴールができると、自然と社員が一致団結する。その時点で、すでにインナーブランディングが始まっているんですよね。さらに、それを歌って発信することは、企業の姿勢やパーパスを外部に伝えるアウトプットになります。この数秒の音に、寺本さんがおっしゃったようなインナー・アウターの両方へ作用するコミュニケーションの力が潜んでいると思います。

電通森本:江口さんはサウンドロゴのような“短い”コンテンツだからこその効果について、どんな可能性を感じていますか?

電通江口:楽曲をつくるためには多くの工程が必要ですが、サウンドロゴはその要素をギュッと凝縮したような存在だと思います。しかも、それを“瞬間エンタメ”として楽しめる。企業がパーパスをもとに何かを表現したいとき、10秒程度の音を通じて自然に共有できる、そんな新しいかたちのエンタメになるのではないかと感じています。社員の一体感を生みながら、新たなチャレンジの突破口にもなる。そんな拡張性を持った施策だと思います。

電通森本:少ない工数で見込める効果の大きさもポイントですよね。短くても、SNSやCMなど多様なコンテンツに応用しやすい。さらに、JOYSOUNDで継続的に配信されることで、生活者との新たな接点にもなりうる。投資対効果としても魅力的な企画だと感じます。

数秒の歌で組織と人をつなげる。瞬間エンタメの可能性

電通森本:サウンドロゴカラオケAWARDは、企業・団体が自分たちのブランドを背負ってステージに立ち、わずか数秒の歌に思いを込めるユニークな大会です。視聴側にとっての“見どころ”とは、どんな点にあるのでしょうか。

エクシング寺本:参加企業の方々が、自社のサウンドロゴをどう表現するか。それを見るだけでも、短時間に詰め込まれた熱量や工夫が伝わってくると思います。普通に歌うだけの方もいれば、自分なりのアレンジで“足跡を残す”ような挑戦をしてくる方もいるはず。そうした多様な表現の集まりそのものが、見ごたえのあるエンタメになると感じています。

エクシング村瀬:知っている企業のサウンドロゴはもちろん、新しく生まれたサウンドロゴにも注目が集まりそうですよね。なぜそのメロディになったのか、どんな意図があるのか。歌唱前のプレゼンテーションを通じて“誕生秘話”のようなものが垣間見えるのも、今回のアワードならではの面白さだと思います。

電通森本:サウンドロゴの“種類”そのものにも幅がありますよね。音楽的なものから、セリフや効果音のようなものまで。どんな広がりが期待できそうでしょうか?

エクシング福井:たとえば「ダダーン」や「カーン」といった効果音のようなサウンドロゴも、音楽や歌詞を付けて歌うことで一気に楽しくなりますよね。「こう発音するのか」「こんな音程だったのか」という驚きもあり、そこから笑いや一体感が生まれる気がします。

エクシング 村瀬氏

エクシング村瀬:一方で、セリフだけのサウンドロゴもありますよね。それをどのように仕上げてくるのかも楽しみにしています。

電通江口:もともとサウンドロゴをお持ちの企業には、ぜひこの機会にご応募いただきたいですし、まだお持ちでない企業にとっても、このアワードがサウンドロゴ誕生のきっかけになるといいなと思っています。

電通森本:増田さんは電通の採用ブランディングチームの一員として活動していますが、この取り組みは人材採用の観点でも有効でしょうか?

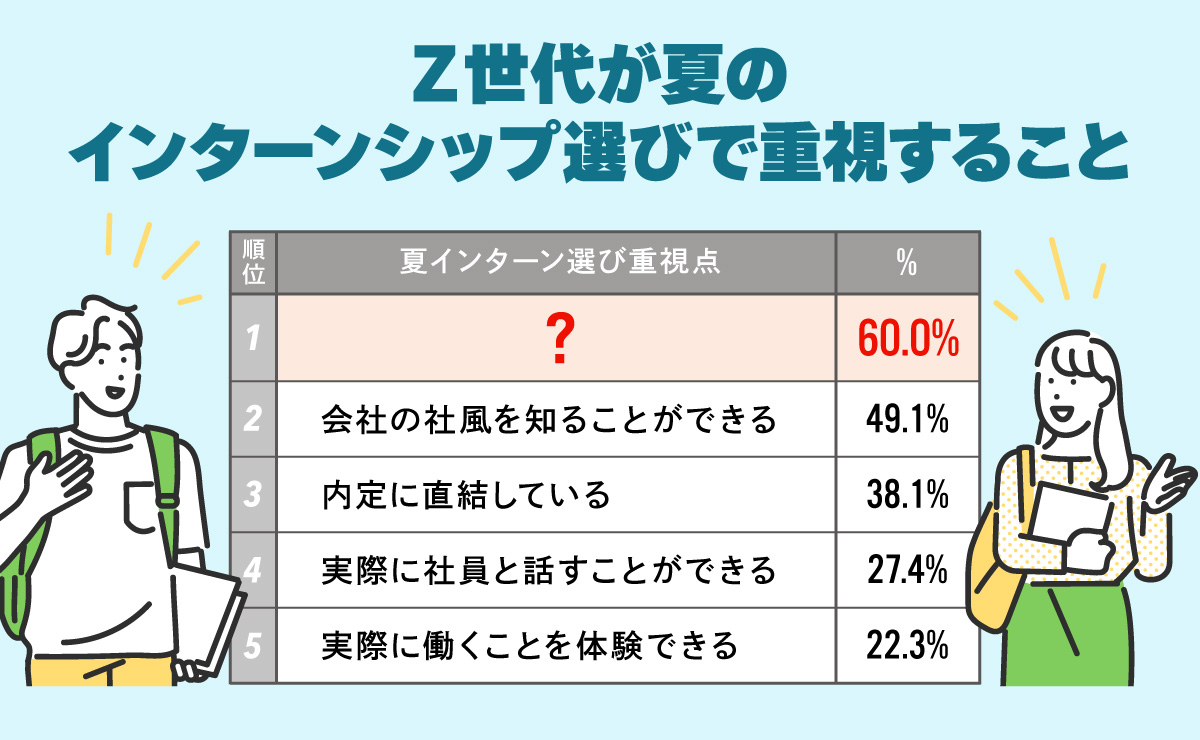

電通増田:そう思います。短い尺の中に、その企業らしさが凝縮されているので、雰囲気や社風が伝わりやすいんですよね。アワード当日に歌っている人の様子や空気感だけでも伝わるものがある。今の学生や若手は、「どんな人と一緒に働くか」を重視する傾向があります。そういう意味で、この取り組みは採用にも非常に効果的だと思います。

電通江口:会社案内の資料をじっくり読むより、数秒のパフォーマンスから感じ取ってもらう方が、記憶に残るということもありますよね。サウンドロゴをつくる過程から世の中に発信するまでの一連のプロセスそのものが、企業の魅力を伝えるストーリーになるはずです。

左から電通森本氏、江口氏、増田氏

電通森本:大会自体はもちろん、カラオケ配信というかたちで、その後の活用が広がるのも魅力ですよね。

電通江口:はい。アワードの場で歌って終わり、ではなくて、その後もJOYSOUNDでいつでも歌えるという持続性があります。社員はもちろん、社外の関係者や一般の生活者など、さまざまな人に繰り返し触れてもらえる環境が整っているのも、このプロジェクトの強みだと思います。

電通笹川:いろんな企業のサウンドロゴが集まった公式サイトは、それだけで面白そうですよね。聞き比べるだけでも楽しいし、聞き慣れたフレーズの裏に、企業の思いやストーリーが垣間見えるかもしれない。公開が待ち遠しいです。

電通森本:ちなみに今回、サウンドロゴカラオケ体感動画としてエクシングの皆さんにも実際にサウンドロゴを歌っていただきました。

電通森本:実際に歌ってみていかがでしたか?

エクシング村瀬:みんなで楽しんで歌えるし、同じテンションで盛り上がれるのがよかったです。しかも短いから、歌が苦手な人でも気軽に参加できるという点も魅力だなって思いました。

エクシング福井:企業・ブランド名を大声で言う機会って意外とないですよね。それだけに、歌ってみると妙に新鮮な感覚がありました。撮影でたくさん歌ったので、なおさらです(笑)。

電通森本:サウンドロゴ×カラオケで、楽しい撮影になりましたよね。お疲れさまでした!

エクシング寺本:ぜひ多くの企業・団体の方々に参加していただけたらうれしいです。サウンドロゴカラオケAWARDの募集は2025年9月30日(火)までです。皆さまのご応募、お待ちしています!

サウンドロゴカラオケAWARDへの応募はこちら