設計から施工、運用まで──建設業界のすべてを3Dデータで統合し、建設業のあり方を再定義するBIM(Building Information Modeling)。世界では大手ソフトウェア企業の覇権争いが始まっている。

いま、その激流の中で、国際標準化を武器に業界のアップデートに挑戦する日本発のスタートアップ、ONESTRUCTION株式会社(以下、ワンストラクション)が注目を集めている。建設業界の構造課題と正面から向き合い、建設DXを「経営のアジェンダ」へと押し上げる、その戦略とは?

「建設業のあらゆるデータをオープンにする」という志を掲げる若き起業家ワンストラクションCEO・西岡大穂氏に、電通の笹川真が話を聞いた。

BIMとは何か? “建設のデータ化”が業界にもたらす衝撃

ワンストラクション 西岡大穂CEO

笹川:恥ずかしながら、1年半前に西岡さんとお会いするまで「BIM(ビム)」という言葉、聞いたこともありませんでした。

西岡:無理もないと思います。実際、建設業界の中でも、BIMをちゃんと理解して使いこなしている人は、まだごく一部です。

正式名称は「Building Information Modeling」。建築に関わるあらゆる情報──設計、工程、コスト、運用などを、3Dモデルを中心としながら一元管理する仕組みです。

笹川:それってつまり……建設業における「データベース」みたいな存在?

西岡:まさにそうです。他の業界において当たり前なデータベース化が、建設業ではなかなか進んできませんでした。しかし近年、BIMを切り口に、一気に進み始めています。

笹川:BIMを切り口にした、建設のデータベース化ですか。例えば、どんなツールをみなさん使っているんですか?

西岡:たとえば、デザイン領域ではPhotoshopやIllustrator、業務系ではSalesforceのような「基盤となるツール」がありますよね。アメリカのAutodeskやドイツのNemetschekといった世界的テック企業が、BIM領域の中心的なプレイヤーとして、覇権争いを繰り広げています。

笹川:いま建設業界が抱えている構造的な課題──たとえば「人手不足」や「資材高騰」──に対しても、BIMは効くんですよね?

西岡:はい。まず人手不足について。特にベテラン職人が一気に引退していて、“知の空洞化”が起きています。若手に引き継ぎたくても、そのノウハウが形式知化されていない。そこでBIMを使えば、ベテランの知見を“データ”として残すことができるんです。

笹川:すごくイメージ湧きます。あとは資材価格の話──ここ数年、建設コストって本当に上がってますよね。

西岡:そうなんです。かといって、工事予算を増やすのは簡単じゃない。そこでBIMを使えば、設計の段階から緻密にシミュレーションできるので、資材の無駄をかなり減らせるんです。ロスが減る=利益を圧迫しない、という構造がつくれる。

笹川:なるほど。設計→積算→施工という全体の流れのなかで、データが“つながっている”ことが鍵なんですね。

西岡:そのとおりです。BIMの本質的な価値は、「建設のすべてを共通データベース化すること」と、「2次元と3次元モデルの視覚化」を、同時管理するという点にあります。従来の2D図面だけだと、設計者の意図が伝わらなかったり、設計ミスがあった時に、「ここ違うじゃん」みたいな現場の手戻りが多発していた。でもBIMを使えば、モデルを作る過程でミスにも気づけるし、BIMを見せるだけで一発で伝わる。コミュニケーションの質がまるで違うんです。

笹川:僕も家をリノベしたとき、2D図面を見ても全然理解できなかったです(笑)。完成してようやく「こうなるのか」って。

西岡:ですよね(笑)。職人さん同士の現場コミュニケーションも、3Dモデルなら誤解が格段に減りますし、工期の短縮にもつながる。実際、国土交通省の試算でも、BIMを導入すると最大10%の工期短縮が見込めるというデータも出ています。

笹川:それ、めちゃくちゃ大きいですね。1年の工事が11カ月で終わるってことですよね。

西岡:そうなんです。しかも、それだけじゃなくて、“人手不足”という構造課題にも直結します。BIMが現場の判断・連携・積算を支えることで、1人あたりの生産性が上がる。だから「建設のデータベース化」の意義は、非常に大きいと考えています。

笹川:72兆円産業と言われる建設業において、そんなに本質的なインフラになるのか……というか、すでになってるんですね。

西岡:とはいえ、まだ日本での導入率は十分とは言えません。特に中小企業や地方では、BIMが何なのかも知られておらず、「とりあえず3Dモデルをつくっておけ」というケースが多い。でも、だからこそ、今やる価値があります。構造を変えられるタイミングは、いつでもあるわけじゃないので。

なぜBIMなのか?──農業少年が建設DXに目覚めるまで

電通 笹川真

笹川:“建設の未来を形づくるデータベース”──BIMってそういう存在なんですね。次は、西岡さんがこの世界に飛び込んだ、その原点を教えてください。最初から建築業界にいたわけじゃないですよね?

西岡:まったくです(笑)。僕、出身は京都で地元の農業高校で、当時は芝生の研究をしてたんですよ。屋上緑化とか法面(のりめん)緑化とか。まさか自分が建設業のど真ん中でソフトウェア作ることになるとは、高校時代は想像もしてませんでした。

笹川:芝生!? そこからBIMにどうつながるんですか?

西岡:実はその芝生研究に、たまたまスーパーゼネコンの方が興味を持ってくださって、研究費を支援してもらったんです。その縁で、東日本大震災の被災地──宮城のスーパー堤防の緑化プロジェクトにも関わらせていただきました。高校生なのに、被災地での緑化活動と維持管理の省力化を検証するという、ものすごい現場経験をさせてもらいました。

笹川:とんでもないキャリアのスタートですね……。高校生でスーパーゼネコンの支援でスーパー堤防って。

西岡:その時に、建設という産業の大きさと難しさ、でも同時に“本当に必要とされているリアルさ”を感じたんです。でも正直、当時は研究者志望で、大学でも農業の研究を続けようと思ってました。

笹川:そんな西岡さんを起業に引き込んだのって、何か転機があったんですか?

西岡:高校で聴いた、ユーグレナの出雲充さんの講演です。「技術は、社会に実装されてこそ意味がある」って言葉に打たれて、「自分は研究者じゃなくて、技術を社会に届ける側になりたい」と思うようになったんです。

笹川:それで鳥取大学の農学部へ?

西岡:はい。そして大学在学中に、ETIC.(エティック)というNPOの「MAKERS UNIVERSITY」という起業支援プログラムに参加したことで、志が一気に高まりました。全国から集まる学生起業家たちと出会って、当時はWeb3やAIで起業を目指す人が多かったなかで、「自分はレガシー産業で勝負したい」と確信しました。

笹川:農業や建設のような一次・二次産業にテックを入れるという発想が、そこで生まれたと。

西岡:そうですね。ただ、当時の僕は何もできなかった。農機具のシェアリングサービスなど、いくつか事業案は考えたけど、プロダクトもチームもできてなくて、完全に挫折しました。そこで、まずはちゃんと就職しようと。リクルートに内定をもらって、「社会人としての基礎とスキルを磨こう」と考えました。でも卒業前に、人生を変える出会いがあったんです。大学院にいた先輩で、今のCTOである宮内芳維と出会ったことで、建設業に強い興味を抱いていくようになりました。

笹川:ここでBIMが登場するわけですね!

西岡:そうなんです。調べれば調べるほど、農業と建設ってめちゃくちゃ共通点がある。人手不足、技術の属人化、非効率な現場、ITの浸透の遅れ──構造的な課題がそっくりだった。紆余曲折はあったのですが「BIMで構造そのものを変えることができるかもしれない」と思った瞬間、進むべき道が見えました。リクルートの入社前に、会社を立ち上げることを決めたんですが、それがワンストラクションです。

笹川:副業で建設業を変えようって、スケールおかしいですよ(笑)。

西岡:自分の中では副業も本業もなかったです。当然めちゃくちゃ忙しかったんですが、リクルートで得たスキルと仲間は、起業家としての僕にとってかけがえのない財産です。プロダクトの開発から、デザイン、グロースまで全部やらせてもらったので。

笹川:“芝生からBIM”というキャリアの流れに無駄がない……。原点がちゃんと現在につながっているんですね。

世界とどう戦うのか? OpenAECと“標準化”をめぐるリアル

笹川: ここまで伺って、BIMが“建設業の共通言語”になり得ることはよくわかりました。ただ、ワンストラクションが実際にどうそれをビジネスにしているのか、その“戦い方”を詳しく知りたいです。

西岡:最初は、2D図面しか使っていなかった建設会社さんに、BIMの3Dデータを代行して作成・納品する受託業務から始めました。現場に入り込みながら、「この業界でBIMはどう使われているのか?」「何がボトルネックになっているのか?」を、とにかく学びたかったんです。

笹川:リサーチというより“業界潜入”ですね。

西岡:一番大きかったのは、「BIMを導入しているけれど、社内でバラバラに使われている」という現実でした。設計はRevit(※Autodesk社のBIMソフト)とExcel、積算は国産の積算ツール、施工管理は別の国産ソフト、みたいな。また、建築、土木、設備の業種による分断も大きく、結果的に、情報が分断されて、連携に手間がかかっているんです。

笹川:なるほど……BIMは導入したけれど、“データがつながっていない”という落とし穴ですね。

西岡:そこで僕たちは、異なるソフト同士の“翻訳ハブ”になるようなプロダクトを作ろうと考えました。それが、自社開発の「OpenAEC(オープン・エーイーシー)」です。「AEC=Architecture, Engineering, Construction」。つまり、設計・エンジニアリング・施工という、建設業のすべてを横断的につなぐための基盤です。

そして、その“翻訳”を可能にするカギが、国際標準のフォーマット「IFC(Industry Foundation Classes)」なんです。この規格を活用すれば、異なるBIMソフトの間でデータ連携が可能になります。

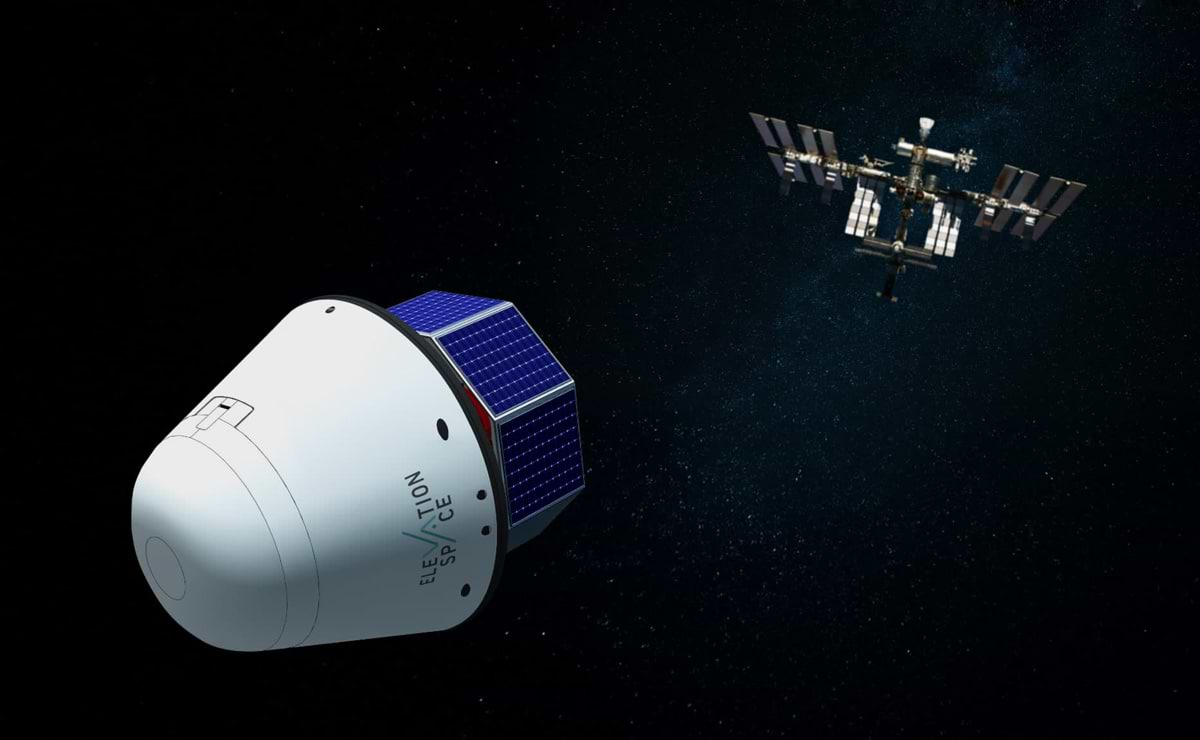

ONESTRUCTIONの提供するBIMソフトウエア「OpenAEC」。国際的な規格に沿って開発されており、現在54カ国で導入されている。ONESTRUCTIONはこのプロダクトで国際的なアワードである「openBIM Awards 2024」のファイナリストに日本企業で初めて選出された。

笹川:そのIFCの策定団体が、「buildingSMART International(bSI)」ですよね?スタートアップでそこに参画するって、かなり異例では?

西岡:たしかに。日本からは、僕らが唯一のスタートアップです。でも、ルールが決まる場所にいなければ、プロダクトを世界で戦わせることはできない。だから、ただ入るだけでなく、ワーキンググループにも積極的に関わっています。

笹川:つまり「標準化は戦い」だと。

西岡:まさに。言わずもがなですが、BIMに限らずソフトウェアの潮流は標準化です。世界で共通ルールを統一することで、国と国をまたいだ協調や協業が可能になる。

その時、標準化の中心になっているのはヨーロッパです。プロダクトの力でアプローチするアメリカに対して、共通規格をつくり規格に守られた経済圏をつくるのがヨーロッパ。だからワンストラクションはヨーロッパの標準化団体にコミットしています。

笹川:標準化にコミットすることで、どんな恩恵がありますか。

西岡:実際のところ、標準化へのコミット自体は、短期的に収益を生みません。しかし、ヨーロッパの企業では、国際標準を握ることは企業にとって必要不可欠なんです。ルールを制するものが、業界を制するわけですから。そして、我々が標準化にコミットするからこそ、OpenAECが世界54カ国で使われるようになったり、「openBIM Awards」のテクノロジー部門でファイナリストに選出されたり、「インフラDX大賞」でスタートアップ奨励賞をいただいたり、という結果につながっていると思っています。

笹川:なるほど。そして、あのAutodeskとの業務提携ですよね。これはインパクトが大きかった。

西岡:夢でしたね。僕らが正式代理店として製品を販売できるだけでなく、連携パートナーとしてAutodeskさんのエコシステムの一部に組み込まれた。そのことで、業界からの信頼度が大きく変わりました。

笹川:「OpenAEC」のような国産のBIMソフトウェアをワンストラクションがつくる意義は、どんなところにありますか。

西岡:ひとつは、IT貿易赤字と言われる昨今、日本産ソフトウェアがちゃんと世界に売れる。外貨を獲得するということです。ワンストラクションがここでしっかり勝負する。もうひとつの意義は、標準化や規格づくりに参画することで得られた知見を、日本の建設業界へフィードバックすることですね。

笹川:お聞きしていて思うのは、ワンストラクションがやりたいのは、“僕らのソフトを使え”ではないんですよね。

西岡:はい、そこはすごく大事にしています。建築の人、土木の人、設備の人──それぞれが慣れたソフトを使い続けられる状態が理想だと思っています。ただし“データ”だけは共通化しないと業務の最適化はできませんよね。だからこそ、僕らが“つなぎ役”になりたい。

笹川:すごく日本的というか「和をもって連携とす」みたいな思想を感じます(笑)。

西岡:海外のような、自社製品による“囲い込み”ではなく、現場は自由に動きつつ、全体としてはデータでつながる。その形が日本の建設業界には合っている気がします。世界の標準化をそういった方向性に向けていきたいです。

小手先のデジタルツール導入ではなく、経営戦略にBIMを位置づける

笹川:BIMは守備範囲の広い技術ですが、おそらく最初は、いきなり全社で導入して、全社で使い始めるという形ではなく、部門ごと、プロジェクトごとにPoC的に試してみるケースが多くなるんですよね?

西岡:実務的にはそうですね。ただ、会社への導入をサポートする際によくお伝えしているのですが、BIMを「経営戦略」の一つとして位置づけ、全社で導入する方が大きな成果が得られることは間違いないです。データは、他のあらゆるデータとかけ合わせることで初めて価値を発揮するので。

つまり、図面の3D化で終わるのではなくて、例えば見積もりデータのBIMへのひもづけで積算(コストの見積もり)が自動化される。このように複数のメリットが約束される「データの連携」を経営レベルで意思決定しない手はないと思います。

笹川:BIMの導入で現場の仕事のやり方が変わると、会社の描くビジョン、そこで働く人のバリューにも変化が生まれますよね。これこそが本当のDXであるという。

西岡:まさにDXというものは、小手先のITツール導入じゃないということですよね。どうせやるなら、経営アジェンダにBIMを入れてほしいんです。ただ、僕らが持っているのは技術と現場感です。でも、DXは技術だけでは進まない。そういう全社レベルの提案といった部分では、電通との協業に期待しています。

笹川:BIMを経営アジェンダに押し上げるには、経営層と同じテーブルで話せる場が不可欠ということですよね。パーパス策定やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)など、企業の根本的な課題や目標設定を経営者とともにお話しさせていただく仕事が電通にはあります。ワンストラクションがBIMの“共通言語”をつくり、電通はその言語を“経営の言葉”に翻訳して社内に広げていく。そんなパートナーシップを一緒に形にしていけるといいですよね。

西岡:建設業が本当に変わるには、経営者、現場、そして社会全体に“同時に伝わる構造”が必要だと思っています。

笹川:建設業のDX、つまりBIMは、経営アジェンダであり、業界のアジェンダでもある──それを実感できた時間でした。本日はありがとうございました。