初めましてのクライアントさんへ「イノベーションに向けた社内の『対話』は十分にできていますか?」と尋ねると、たいてい「はい、大丈夫だと思います。同一部署内はもちろん、たとえば商品企画と営業のようなセクション間でも、定期的な情報交換会を開催しています」という答えが返ってきます。

そりゃ、そうなりますよね。ぼくの質問がダメでした。

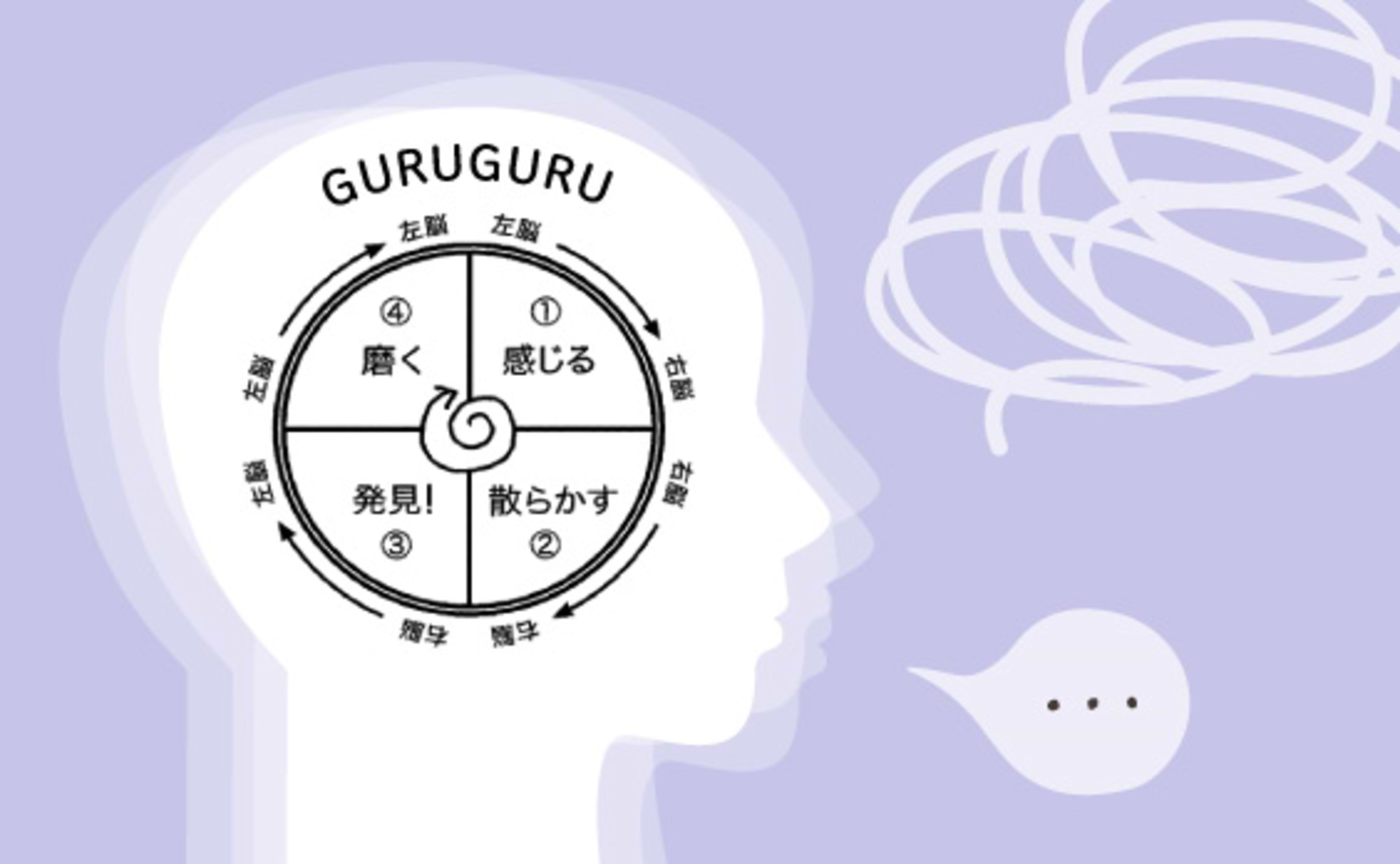

ここで聞きたかった「対話」というのは、参加メンバーが自らの体験・信念・価値観を総動員して語り合うことによって、一見相互対立して見える事柄の向こうに「新たな解」を見いだしていくプロセスのこと。そこでは論理的な勝ち負けにこだわることなく、全員一丸となって「本質」を追求していきます。

たとえば今日、多くの現場では「セールス獲得」と「ブランド育成」は互いに相いれない、別の目的として整理されているようです。確かにそうすることで、短期的には「ややこしいこと」に悩むことなく、効率よく作業を進められる側面があります。

しかし、そのままでは一向に「ビジネスとは何か?」「なぜ、わたしたちはビジネスをしているのか?」という本質に近づけないため、中長期的には組織が疲弊するでしょう。

わざわざ文字で説明すると何だかいかめしいですが、参加メンバーが全人格をかけた本気の対話を積み重ねていく、ある意味「当然のプロセス」をここでは「創造的対話」と呼びましょう。そんな取り組みをいざやってみると、ただただ「沈黙」か、どこかで聞いた「正論の羅列」ばかりで、なかなかうまくいかないことが多いようです。

山椒

原因は、大きく3つ考えられます。

1つは「危機意識」の希薄さ。そもそも参加メンバーがホンネでは、そんな面倒なことをしてまで「イノベーション」を起こす必要がないと考えているのは、よくある話です。驚くことに、自社がいる市場や主力商品が衰退しているのに不思議な楽観が社内を支配していることすらあります。しかも「大企業病」とやゆされる大きな組織だけでなく、中小企業でもそんな傾向が見受けられるのです。

創造的対話のベースとなるのは、「閉じ込められた洞窟から助かる方法」を、閉じ込められた仲間と一緒に考えるのに似た、緊迫感。真っ暗闇の中で、ひとつの運命共同体として自他の区別なくお互いに向き合う姿勢です。

それを育むために、初めましてのクライアントさんでは、たいてい最初に「現状の延長線上にある未来」を考えます。それで満足するなら、もちろんそれもよし。それで不十分な時に初めて「イノベーション」の必要性を痛感するはずです。“洞窟に閉じ込められている自覚がない人”は周りがどう働きかけようと、解決策を求めません。

ヨモギ

2つ目は「主観」です。創造的な対話のゴールは、いままでの常識に縛られない「新たな解」なので、その思考の材料がいままでの常識に縛られた「客観」だけでは不十分です。しかし具体的には、どのように「主観」と「客観」を思考に活用すればよいのでしょうか?

そのヒントは哲学者フッサールが提唱した「エポケー」(※)のアプローチにありそうです。精緻な分析データ(客観的情報)もいったん「カッコ」をつけて「なるほど、ふむふむ」と自身の中にまず取り込む。たまたま耳にしたうわさ話(主観的情報)も同様に「カッコ」をつけて「なるほど、ふむふむ」。それが正しいとか役立つとかといった「価値判断」を棚上げして、あらゆる情報を同列に迎え入れるのです。

しかし現実には、「仕事」となると「正しい話(=客観)」をしなければならないと思い込んでいる人の、何と多いことでしょう。これもまた風通しが良いはずの中小企業でも見られる傾向で、柔軟な発想を持つ若手がどんどん「まじめ」に教育されていきます。

短期的な効率から、それが必要な面もあるでしょうが、イノベーションのためには個人の体験・信念・価値観といった「主観」が不可欠であることをしっかり認識しなければなりません。初めましてのクライアントさんに対して、バカ話を披露したり、一緒にご飯を食べに行くように心掛けているのも、客観で硬直した組織の雰囲気に何とか風穴を開けたいからです。

ノビル

さて。参加メンバーが「一緒に洞窟に閉じ込められた仲間」の一体感をもってお互いに全人格をぶつけ合い、「こうするしかないね」という「新たな解」がその姿を見せ始めたとき、しばしば事件が起きます。リーダーが「それが必ず成功する保証はあるのか?」などとブレーキをかけるのです。そこで3つ目に挙げるポイントが「実践」です。

もちろん無謀なチャレンジはリーダー失格です。しかしこのコラムでもお話ししたように、そこにちゃんとした「コンセプト(新たな解)」があるなら、その先にある成果とリスク、その双方を推計できます。必要なら、限定的にテストしてみるのも良いでしょう。イノベーションは「対話」と「実践」を通じて生まれるのに、どうも「実践」することに恐怖を感じてしまうようなのです。

現実のビジネスには未来永劫(えいごう)光り輝く「絶対的正解」などなく、動き続ける現実の中で「いま、ここでの最善」を模索するしかありません。「実践」を体験することで、また次なる「対話」に資する主観を養わなければならないのです。

いかがでしょう。皆さんの組織は「創造的対話」ができていますか?もし、うまくいっていないとしたら「危機意識」「主観」「実践」、そのどこかに問題があるのかもしれません。どうぞ考えてみてください。

ウコギ

暖かい日差しの中、わが家の庭にもサンショウやヨモギなど、この季節ならではの味わいが顔を出します。植えた覚えがないのに大量発生中のノビルは、なんとなく怖くて食べられませんが、一番のお気に入りは「ウコギ(五加木)」。新芽を摘んで、さっと湯がいてごはんに載せると、やわらかな野趣を楽しめます。

家族でのんびり、そんな食事をしながら交わす会話は、創造的対話の真剣勝負とは程遠いけれど、これはこれでとっても大切な時間なのでした。

どうぞ、召し上がれ!

山田壮夫が取り組む「Indwelling Creators」について詳しくは、ロゴをクリック。