左から、マイベスト 内藤純氏、土橋崇之氏、電通 福田真大氏、馬容容氏、電通デジタル 坂戸美輝氏

自社で多くの「ファーストパーティデータ」を保有しているものの、うまく活用できていない──そんな課題を持つ企業は少なくありません。

本記事では、データクリーンルームを利用して自社保有データに価値を見いだし、新たなデータビジネスを創出するPoC(概念実証)事例を紹介します。

PoCに参加したのは、商品比較サイト「マイベスト」を運営する株式会社マイベスト。同社のユーザーの行動データを、LINEヤフーと電通の共同分析プロジェクト「HAKONIWA」と連動させて、商品購買に寄与する取り組みを行いました。

HAKONIWAイメージ

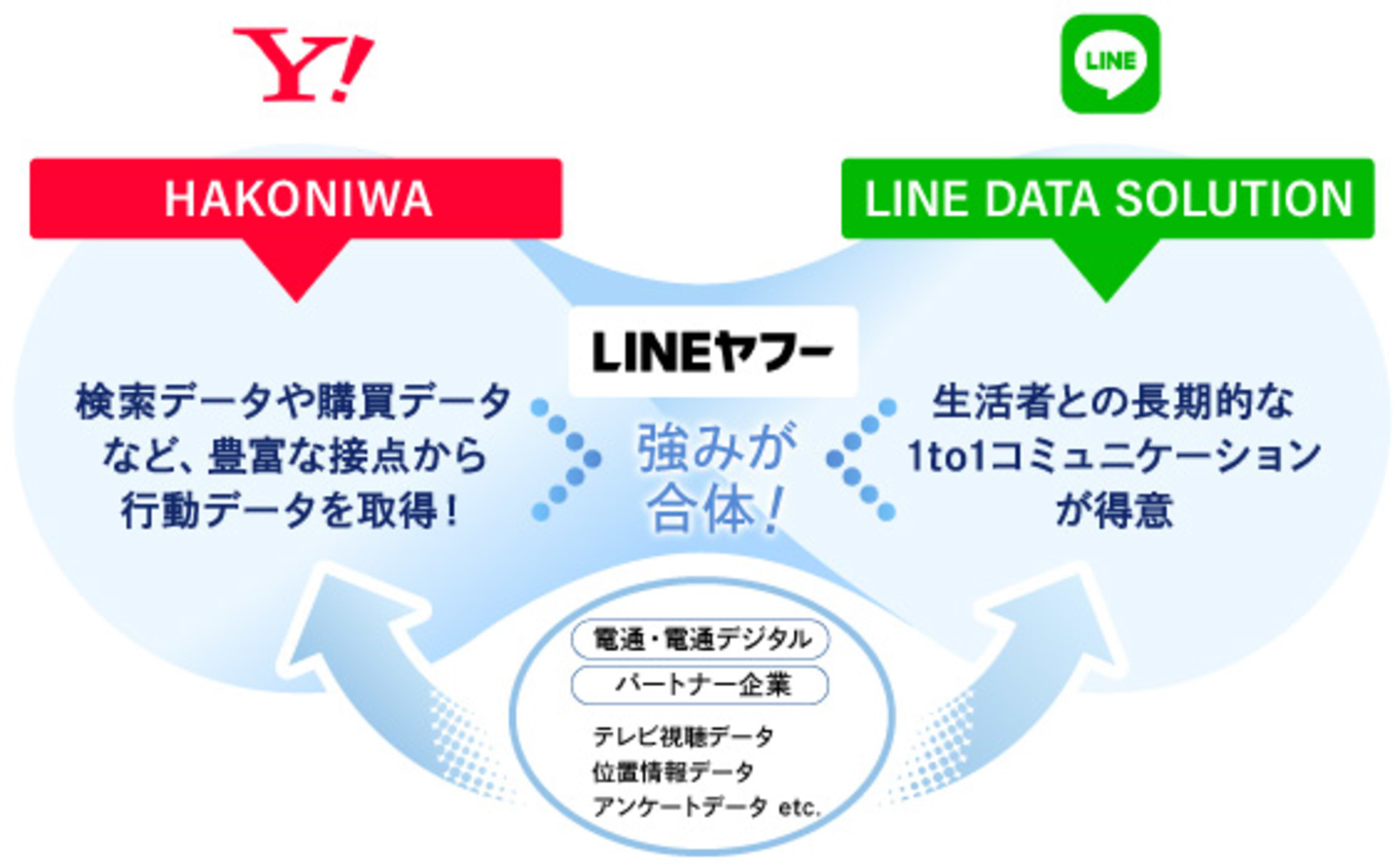

HAKONIWA

2019年に電通、電通デジタル、旧ヤフー社で発足した、共同データ分析プロジェクト。電通連携のデータ、LINEヤフー保有のデータ、クライアント保有のデータをセキュアな環境で連携させ、Yahoo! JAPAN IDを基軸として分析ができる。

PoCおよび今後のデータ活用の展望について、マイベストの土橋崇之氏、内藤純氏をゲストに招き、電通の福田真大氏、馬容容氏、電通デジタルの坂戸美輝氏らが語り合います。

※本稿で紹介する事例は、すべて個人を特定できない形でデータを分析・活用しており、ユーザーのプライバシー保護を最優先に設計されています。

「比較検討層」の膨大な行動データを活用したい

電通 福田氏

──はじめに自己紹介と、本プロジェクトでの役割を教えてください。

福田:電通データ・テクノロジーセンター(以下、DTC)で、ファーストパーティデータ活用を推進している「JDGA(Joint Data Growth Accelerator)」のリーダーを務めています。

JDGAは、電通のアセットやネットワークを使い、企業が自社で保有するデータを活用してビジネスを生み出すサポートをするチームです。今回のPoCでは、HAKONIWAのデータ分析チームのリーダーとして携わりました。

馬:同じくDTCに所属し、JDGAのメンバーを務めております。今回はマイベストさんからのご相談を受け、PoCのプロジェクトマネージャーを務めました。

坂戸:電通デジタルのプラットフォーム部門に所属し、LINEヤフー社を担当しています。基本的には広告商品の推進がメインで、さらにコマース施策、データ活用の推進に取り組んでいます。その中にHAKONIWAというプロジェクトもあり、今回のPoCに参加しました。

土橋:マイベストは主にtoC向けのサービスを展開しているのですが、私は執行役員として、主にtoB部門の統括をして、収益全般を担当しています。ビジネスモデルとしては成果報酬型モデルと広告になります。事業全体の戦略を考えたり、当社のデータを活用してクライアントのマーケティング支援を行ったりしています。

内藤:マイベストのデータサイエンスチームのマネージャーを務めています。私たちのチームでは、サイトや広告のABテストや効果検証など、いわゆるデータ周りのことを一通り担当しています。さらにマイベストユーザーの行動データについても、現在データ基盤を整えています。

──マイベストのサービス概要を教えてください。

土橋:私たちの運営している「マイベスト」は、サービス開始から8年目の商品比較サイトです。単なる口コミによる商品ランキングを掲載するのではなく、さまざまな商品カテゴリーの専門家を交えて、自社で商品を検証・調査し、定期的に最新のランキングや比較情報を発信しています。その中でどこにもないオリジナルなデータを蓄積してきました。

マイベストの月間ユニークユーザー数は3000万人以上に上り、日本人の4人に1人が利用するサービスになっています。

マイベスト 土橋氏

──マイベストではどのようなファーストパーティデータを保有していますか?

土橋:大きく2つあり、商品の検証や調査を通して蓄積したデータと、月間3000万ユーザーのサイト内での行動データです。サイトには多種多様な商品が掲載されているので、家電からコスメまで、カテゴリーを横断した行動データがあります。加えて、マイベストは会員登録もできるので、各会員のデータも保有しています。会員登録により蓄積されるデータは、ユーザーの許諾範囲内で活用されており、分析の際には必ず個人が特定できない形で統計処理を行っています。

マーケティング観点では、マイベストは「認知層」より深い階層の、「比較検討層」というミドルファネルに位置づけられると思っています。実際、多くの企業が、自社商品のミドルファネルへの落とし込みに課題を感じています。

内藤:ユーザーの行動データや商品の検証データは当社にとってコアなもので、かつ独自のユニークなものです。ただし、取得できるデータは膨大で扱い方が難しく、まだまだ使いこなせていないのが現状です。

自社商品に興味のある層に広告を配信し、購買につながったかを検証

マイベスト 内藤氏

──PoCの概要を教えてください。

馬:マイベストでは、比較検討層は特定できているものの、サイトを見た後の購買行動をトラッキングするのが難しいという課題がありました。マイベストを見たことによる「その後の購買寄与」まで可視化できれば、マイベストがユーザーの購買を後押しできることを示せます。

そこで今回は、購買データと多種多様なアフィニティ(ユーザーが何を好むのかといった特徴)データを保有しているHAKONIWAを活用することで、「マイベストで商品を比較検討したユーザーのアフィニティ」を抽出。そのアフィニティを持つ人に対してアプローチすることで、その後の購買寄与を可視化する、マイベスト×HAKONIWAの分析・配信パッケージを構築しました。

坂戸:PoCでは、電通ジャパン・インターナショナルブランズの大沼桃佳氏主導のもと、グローバル消費財メーカーにご協力いただきました。クライアントの自社商品の購買リフトを目標として、「マイベストで競合商品を見ている人」に広告を配信し、実際に購入につながるかを検証しました。

馬:より具体的には、マイベストにおける「自社商品検討層」と「競合製品検討層」との特徴(アフィニティ)の違いを、HAKONIWAのデータをかけ合わせた分析により明らかにしました。そうしてユーザーをセグメント化し、競合製品検討層に多い特徴値を持つ人にLINEヤフーの広告を配信。実際に購買につながったかどうかを可視化したのです。

坂戸:HAKONIWAは、LINEヤフーが持っているさまざまなデータを分析に使用できます。例えばですが、「検索」「興味関心」はもちろん、Yahoo!ショッピングでの「購買」データなどもユーザーIDにひもづけて、ユーザーの特性を明らかにできます。そこに今回、マイベストの保有するユーザー行動データをかけ合わせることで、より解像度を上げることができました。

内藤:HAKONIWAを用いれば、マイベストのサイト上で特定商品を閲覧したユーザーが、その後Yahoo!ショッピングで購入に至ったかを、個人を特定せずに統計的に分析することができます。マイベストは、LINEヤフーグループの一社なので、HAKONIWAとの連携はスムーズにできました。

電通デジタル 坂戸氏

──どういう行動をした人を、競合商品検討層と定義したのでしょうか?

坂戸:マイベストには、商品カテゴリー以外にも、商品詳細のページや検索窓もあります。そこで競合商品を見ているユーザーや、競合商品をワード検索しているユーザーのデータをもとに、「自社商品検討セグメント」と「競合商品検討セグメント」を作りました。

──PoCでは「競合商品を調べているユーザー」に広告配信をしたのですか?

坂戸:そうですね。厳密に言うとセグメントごとに、どのような興味関心を持っているのか、特に高いものを一覧化して、含有率を調べました。その結果、競合商品を見ている人は、例えば「グルメ」や「金融」などの含有率が高いことが分かりました。

──広告を配信した結果、購買リフトの変化はどのように把握したのでしょうか?

坂戸:HAKONIWAでは、広告接触のデータも入ってくるので、今回のセグメントの中で広告に接触した人・そうでない人、それぞれのYahoo!ショッピングにおける最終的な購買率を算出できます。その結果、マイベストデータを活用した広告配信を行ったユーザーにおいて、「購買」の非常に高いリフト値を示しました。

──ファーストパーティデータをHAKONIWAと連結することで、購買リフトが高まることがよく分かりました。こうしたデータ活用において、ファーストパーティデータを持つ企業、この場合マイベストには、どういう利益がありますか?

福田:いくつかありますが、まずマイベストさんへの広告出稿ニーズが生まれます。そのことにより、マイベスト内でのユーザーの回遊行動が増えます。また、直接の広告出稿だけでなく、クライアントにデータを提供して、データの利用料が得られるといったことも考えられます。競合のユーザー分析を希望される企業は非常に多いですから。

──今回の取り組みで苦労された点や、興味深かった点は?

土橋:外部にユーザーの行動データを提供するのは新しい試みだったのですが、やはり契約まわりは非常に慎重に、かつ入念に進めました。また、クライアント選定にも時間をかけましたね。

今回のPoCを行って、商品を購入したユーザーがマイベストに接触したかどうかといったことや、購買リフト値が把握できたことは収穫でした。実はマイベストでは、モニターの方のデータや、商品を検証した数値など、「ウェブ上にアップしていないデータ」も大量に保有しています。

当社内では、内藤をはじめとするデータサイエンスチームによりデータ基盤が整理されて、ユーザーの行動データと、「ウェブ上にアップしていないデータ」を一元管理できるようになりつつあるので、今後はデータ活用の施策にさらに積極的に取り組んでいきたいです。

内藤:現在は私たちがひたすらデータ管理の整備を進めています。私から見ても、興味深いユニークなデータが膨大にあるのに、現在はまだまだ活用しきれていない側面もあります。それだけビジネスとしてのポテンシャルがあるということだと思います。

土橋:先ほど福田さんからも少しお話がありましたが、当社の保有データを活用したいというクライアントはすでにおられます。そこで、クライアントが自分たちの手元でデータを見られるように、いま内藤のチームでダッシュボードを作っています。

これは、PCのIDやURLを入れると、どういう方が見ているのかデータが出てくるというものです。あくまでも訪問傾向などの「集計情報」のみが確認できる仕組みで、ユーザー個人を特定する情報や個別履歴はもちろん含まれていません。今後は企業のマーケターの要望に合わせて、さまざまなデータが分かりやすく見られるように取り組んでいます。

──ファーストパーティデータの活用に当たっては、プライバシーポリシーの設定も重要になってくると思います。どういった点に気を配られていますか?

土橋:マイベストでは、ユーザーの信頼を最も大切にし、以下のような方針にのっとってデータ活用を行っています。

- 個人情報やIDが特定されるような利用は一切行わない

- すべての分析は匿名・集計ベースで行う

- データ連携は法令・契約・セキュリティを順守した環境で実施

- ユーザーに還元される形での活用を重視

今後も透明性を重視し、安心して利用できるサービスの構築に努めていきます。

HAKONIWAで競合分析から1to1マーケティングまで一括管理!

電通 馬氏

──JDGAとして、ファーストパーティデータを今後どのように活用していきたいですか?

馬:今回は施策の出口であるYahoo!広告に合わせて、HAKONIWAをファーストパーティデータ活用の場として選びましたが、今後はもっとさまざまな出口に対応できるように連携を進めていきます。

また、マイベストさんが保有する比較検討データは広告領域以外でも活用の広がりがあると考えています。そこで、リテールや販促、いろいろなプロダクト開発にも生かしていただけるようなソリューションを開発していきたいです。

──マイベストから見てHAKONIWAというプラットフォームの魅力は?

土橋:マイベストのデータ蓄積とHAKONIWAの連携は、より立体的なデータを描き出すことを可能にします。HAKONIWAを新たな価値創出の起点と位置づけ、多様なデータをつなぐハブとして活用していく考えです。

福田:電通グループにはさまざまなデータの専門家がいて、単純に分析をするメンバーもいれば、効率よくデータを活用する方法や、活用後にどのような検証ができるかを考えるメンバーもいます。マイベストさんや、他のクライアント企業の、さまざまなご要望にお応えできると考えています。

馬:電通グループは、多種多様なクライアントと向き合っているので、クライアントのニーズの集約もある程度できているのも大きな強みです。そのリアルなニーズを加味して、マイベストさんのような企業と新しいビジネスを生み出していけると思います。

土橋:私どももマーケターとしての視点から検討を重ねております。その上で、幅広い業界の知見をお持ちの電通さんからいただくご助言は大変参考になります。

──今後のユーザーデータ活用について展望をお聞かせください。

内藤:マイベストは月間3000万人のユーザーが使っていて、膨大なデータを分析できます。例えば、最近では温暖化の影響もあってか、花粉症のピークが例年より2週間ほどずれていることが分かりました。それによって商品の購入ピークもずれるわけです。活用の仕方次第では、経済予測などにも活用できるかもしれません。

坂戸:HAKONIWAには、LINEヤフーが持っている膨大なデータがあります。それも単にIDが多いだけではなくて、LINEヤフーの幅広いサービスを反映して、さまざまなユーザーの属性や行動が分かるのが強みです。そこにクライアントが持っているファーストパーティデータやユーザーIDを接続することで、よりユーザーの解像度が上がり、それによってアウトプットの質も上がります。

将来的にLINEのデータもHAKONIWAに接続できるようになれば、企業のLINE公式アカウントの友だちのデータともひもづけられて、1to1マーケティングが加速していくのではないでしょうか。

──ファーストパーティデータとHAKONIWAのかけ合わせで、これまでできなかったことがどんどん可能になっていきそうですね。本日はありがとうございました。

※電通グループのデータクリーンルームソリューション「TOBIRAS」の概要資料はこちら