前任の慶応時代を含めると、なんと16年目を迎えた大学の非常勤講師生活(ちなみに、このコラムは12年)。今春も明治学院大学の教室にどんなメンバーが集まってくれるのか、ちょっぴりドキドキしています。

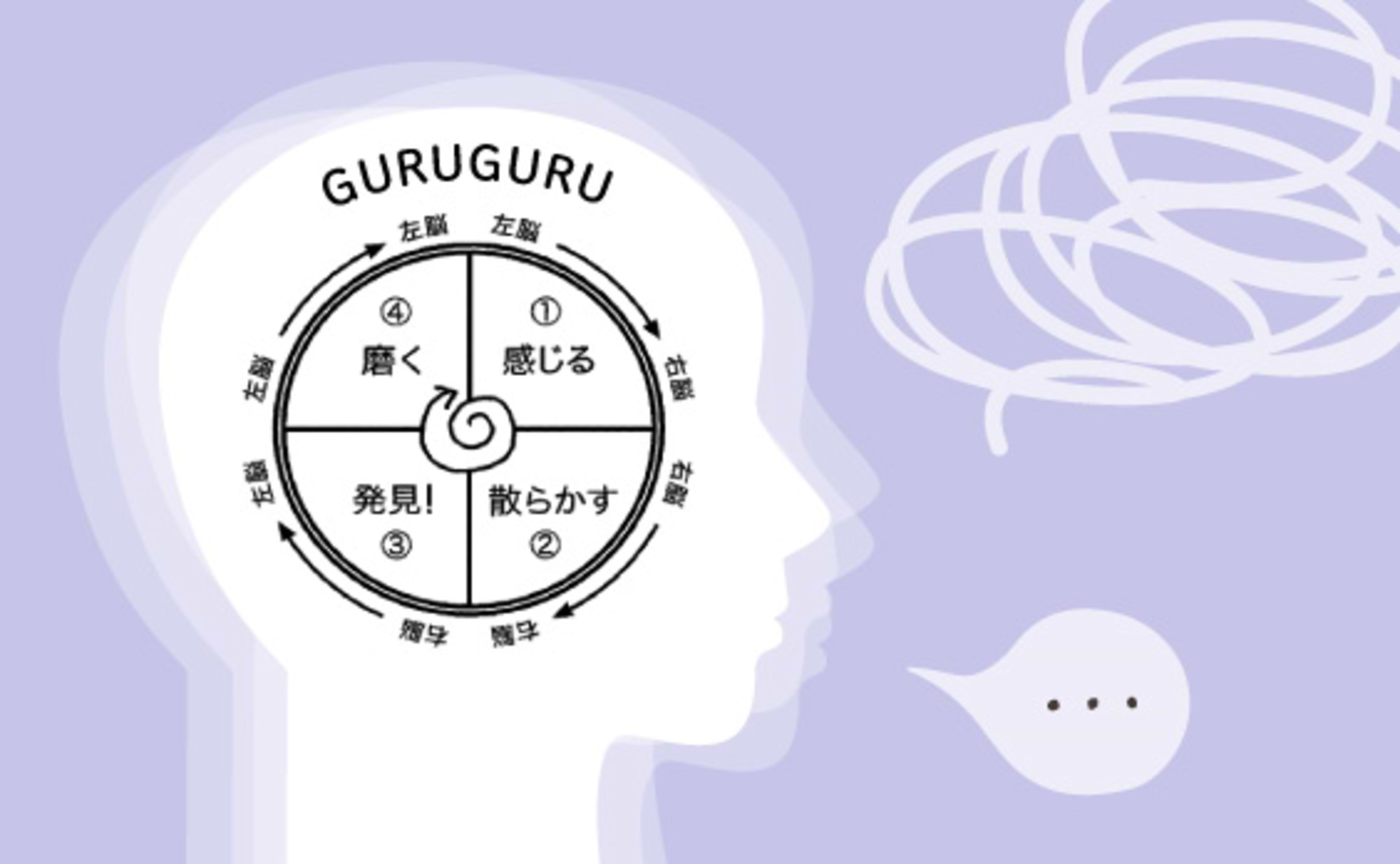

講義のテーマは一貫して「イノベーションとクリエイティビティ」。新しい価値をつくって世の中を動かす能力について考え続けています。

そしてその際、最も重要なポイントとなるのは、生まれてこの方(?)ずっと「正しいことを、言う」「輪を乱さない」訓練を重ねてきた彼らの「箍(たが)」を外してあげることです。常識を覆す新しい視点は、必ず「個人の主観」が出発点になるので、それを恐れることなく口にできる雰囲気をつくり、それが習慣となるように心がけています。

毎年、彼らの成長には目を見張るものがあります。昨年も初回の講義ではモジモジしていた学生さんが、半年後の春学期末には面白いレポートを書いてくれました。(詳しくはこちら)そこで年度末、通年履修をした学生さんに課したのは「扇雀飴本舗(せんじゃくあめほんぽ)への新規事業提案」というテーマでした。

扇雀飴本舗は、創業100年を迎える大阪市の菓子メーカー。その社名は歌舞伎役者の二代目中村扇雀(のちの四代目坂田藤十郎)に由来し、近年では「はちみつ100%」や「直七」のヒットで知られています。

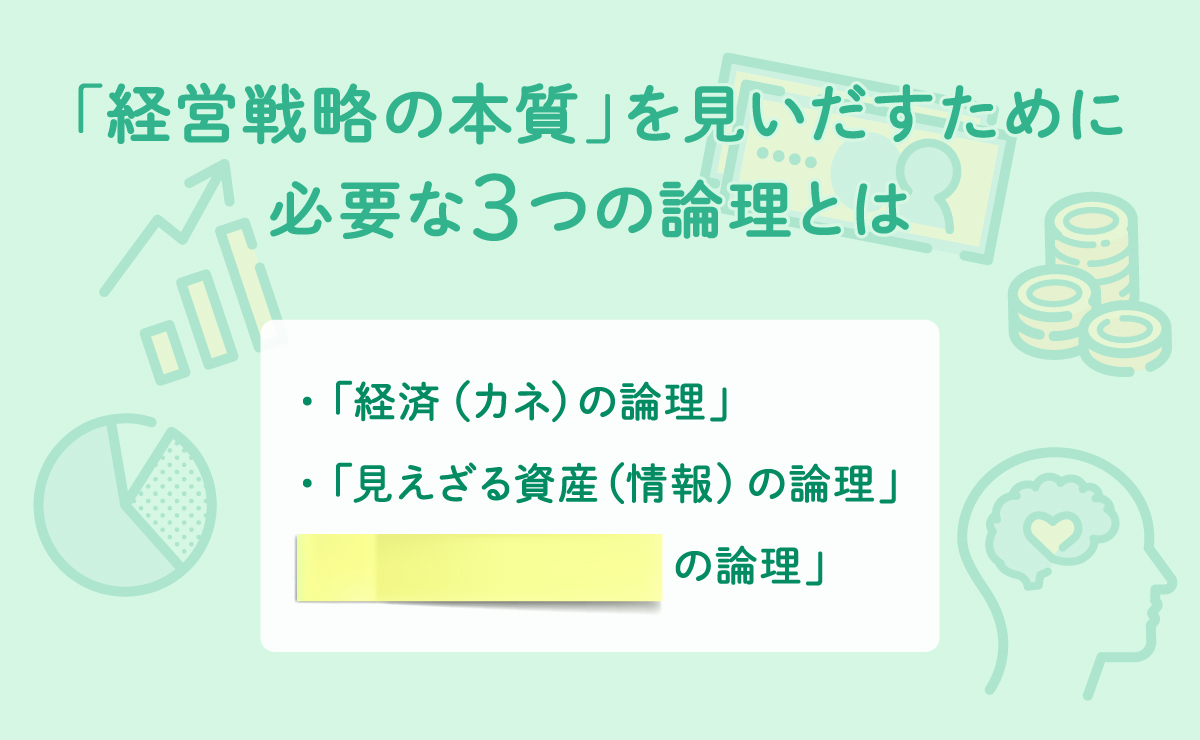

一方でハードキャンディ市場が縮小する中、今後飛躍的に成長していくためには既存の延長線上にはない発想が必要でした。そこで十字フレームに基づき、ターゲットと商品・サービスを結び、かつその企業らしさ(ビジョン)の実現を果たせる企画を考えてもらいました。

その際、さらに学生さんに課したのが「チーム作業」。二人一組になっての挑戦でした。

内木さん・越智さんチームが提案したのは、「高校スポーツ応援団」というコンセプト。歌舞伎役者の舞台という「真剣勝負」を応援するところに扇雀飴本舗「らしさ」を見いだし、それを拡張。資金難にあえぐ(たとえばバレーボールのような)高校の部活に対する「推し活」をビジネス化していこうという企画でした。

一方、浜田さん・松本(乃依)さんチームは扇雀飴が本社を置く大阪の「飴ちゃん文化」に注目。「いかなるときでも、楽しいコミュニケーションを提供すること」を扇雀飴らしさと考え、「ひとり旅にさみしさを感じちゃう人」をターゲットに、地域の人自らがご当地性のあるラインアップを用意し、会話のきっかけとなるような「シェア本屋」の運営を提案してくれました。

川島さん・高橋さんチームは高知の希少果実を商品化した「直七」に注目。まじめだけれど必ずしもビジネスが得意ではない農家とのつながりに扇雀飴らしさを見いだし、「SNS感覚でショッピングを楽しめる通販サイト」を企画しました。

丹羽さん・青木さんチームは、扇雀飴が掲げる企業理念の「一粒から広がる、おいしい笑顔の絆づくり」を大切にして、「飴の一粒売り自動販売機」を考えました。

一方で堀内さん・松本(立志)さんチームは「ゲームをしたいから食事をしたくはない。でも、お腹がすくと集中力が切れちゃうゲーマー」というターゲットを出発点に商品開発をしました。

全体として扇雀飴らしさなどなどについて常識の「箍(たが)」に縛られず自由に、にもかかわらず一定の実現可能性に着地をしてくれました。その努力に、心から拍手を送ります。その一方で正直なところ、個人の力で企画した春学期に比べると、う~ん、もう一歩いけたんじゃないかなぁ。せっかく見つけた「発想の芽」「個人の主観」をチーム内でもっと生かせたんじゃないかなぁ、というケースが散見されました。

これらはすべて「創造的対話」の難しさに原因があります。昨年度履修生のレベルが高かったからこそ(その難しさを承知の上で)「チーム作業」を課したのですが、きっと彼らにとっても良い経験になったことでしょう。なぜ「対話」がうまく進まないのかについては、また次回考えます。

油揚げだらけですが味噌煮込みうどんです。

学生さんからの心遣いは一切不要、というのは至極当然の大原則なのですが、お互いになんでも言い合えるフランクな教室の雰囲気を作り上げる中で、「帰省した時のお土産」を頂戴すると、それはそれでとてもうれしいのも、また人情でして。

名古屋からやって来た熱々の「味噌煮込みうどん」をすすりながら、彼らと過ごした暑苦しい時間を思い返すひと時は、なかなか幸せであります。

どうぞ、召し上がれ!

山田壮夫が取り組む「Indwelling Creators」について詳しくは、ロゴをクリック。