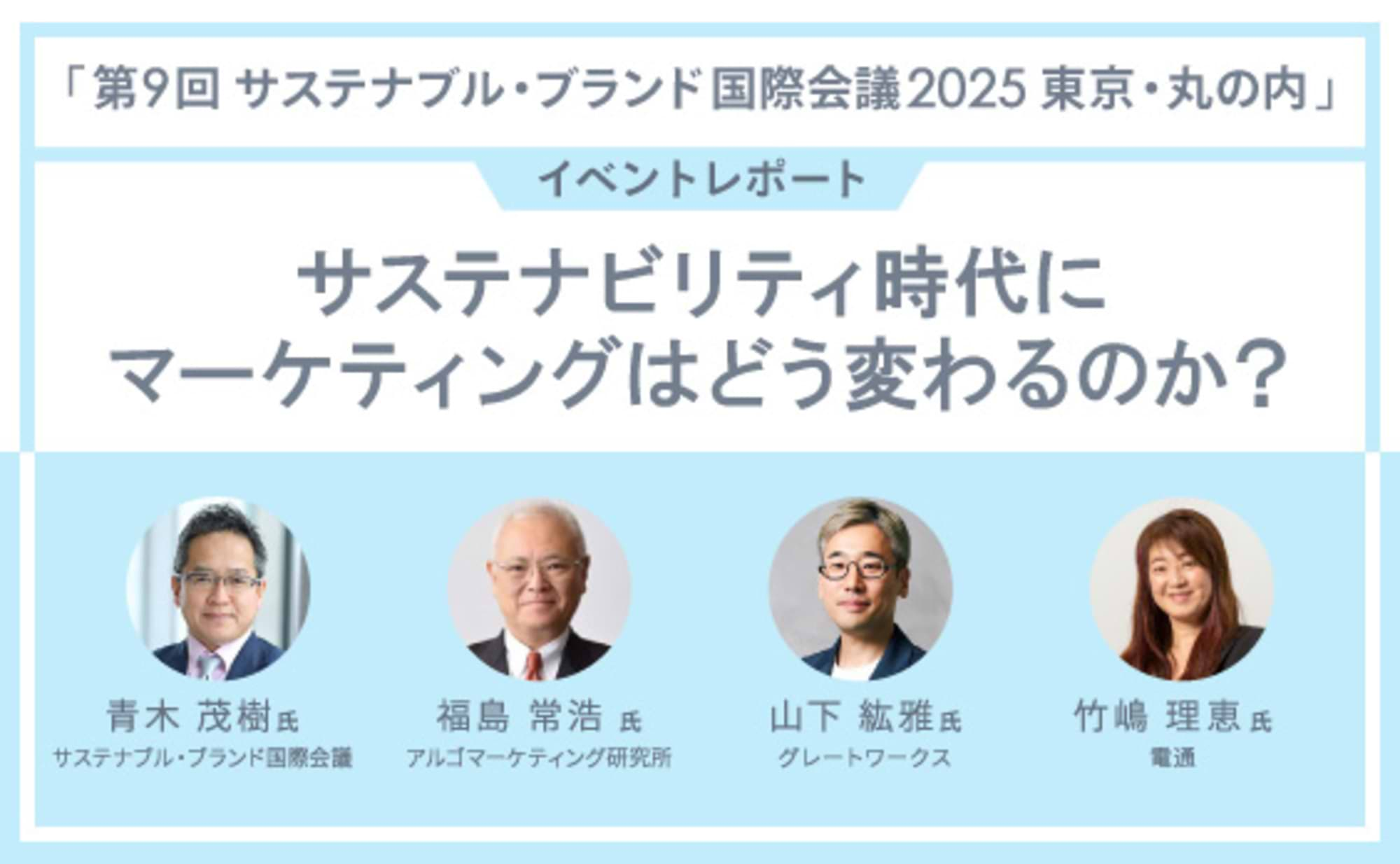

2025年3月18~19日に「第9回 サステナブル・ブランド国際会議 2025 東京・丸の内」が開催されました。サステナブル・ブランド国際会議とは、サステナビリティに関わるリーダーが集う世界各地で開催されるコミュニティ・イベント。今年のテーマは、ビジネスと社会の再生に向け、さらなる革新を目指す「Breakthrough in REGENERATION」でした。

「広告とメディア業界の脱炭素化の取り組み~サステナビリティ推進の責任と可能性~」と題されたセッションでは、電通 竹嶋理恵氏をファシリテーターとし、ハースト婦人画報社/ハースト・デジタル・ジャパン 大竹紘子氏、電通クリエイティブピクチャーズ 長谷川徹氏が登壇。広告・メディア業界における脱炭素化に向けた取り組みや、広告メディア業界のサステナビリティ推進の可能性などに関し、それぞれの立場から語られました。

今回はその内容を電通サステナビリティコンサルティング室 永井健一郎が紹介します。

(左から)竹嶋氏、大竹氏、長谷川氏

企業がサステナビリティに取り組む理由

竹嶋:本年1月、国連で昨年の世界の平均気温が産業革命前の水準に比べ1.5℃上昇したとの発表がありました。そのような中、企業がなぜサステナビリティに取り組むかという点で、いつも私が企業の皆さまにお話ししているのは、取り組まないことによる3つのリスクについてです。

1つ目が「経営リスク」です。投資家や金融機関から投融資が受けられず、経営難になってしまいます。

2つ目が「人的資本リスク」です。サステナビリティ意識の高い優秀な人材、若い人材の維持確保が困難となり、企業の経営基盤が脅かされてしまいます。

3つ目が「ブランドリスク」です。取引先あるいは消費者から自社が選ばれなくなり、企業は生き残れない状態になってしまいます。このような意識はどんどん高まっており、顧客から選ばれないブランドとなると収益も生み出すことができません。

広告やメディアでの出稿は、企業にとっては、スコープ3のカテゴリー1(原材料)に位置づけられるといわれています。企業がこのサプライチェーン全体でCO2を削減しようということになれば、私たち広告やメディア業界も努力をしていかなくてはいけません。このセッションではすでに広告やメディア業界が取り組んでいることについてお話をしていきたいと思います。

広告・メディア業界による脱炭素への取り組みとは?

大竹:当社では「婦人画報」「ELLE JAPON」など雑誌の発行、デジタルメディア、ファッション・ウェルネス・フードのEコマースなど、20のブランドを運営しています。また、昨今ではBtoB向けのソリューション事業にも注力しています。

自社の環境の取り組みに関して、雑誌周りでは、環境負荷の低い紙やインクの使用を始め、2019年からは脱プラスチックを目指して、今まで使用していたプラスチックの表紙加工をやめました。これらによって2019年比で80%ぐらいプラスチック使用量が減っています。

次に広告関連の脱炭素のプロジェクトを3つほどご紹介します。1つ目は、雑誌一冊あたりを作るのにどのぐらいのカーボンフットプリントが出るのか、算定を実施しました。雑誌の奥付と呼ばれる発行元や編集者名などの情報が載っているページにQRコードを付け、興味を持ってくださった読者の方にカーボンフットプリントの算定方法や範囲などの詳細情報を見ていただけるようにしています。

2つ目は、イベント開催時に出るカーボンフットプリントの算定です。2023年に開始しました。以降も主催イベントの算定を続け、精度を上げてきたので、2025年3月にBtoB向けにイベントの算定広告プランをローンチする予定です。

3つ目は、コンテンツ制作における一連のプロセスから出る温室効果ガスの算定です。2024年から開始しており、雑誌とデジタルメディアすべての媒体が参加して、プロジェクトを進めています。

これらの取り組みを進める中で最初にぶち当たった壁は、このような取り組みの重要性を理解しつつ、一方でそれ以上にコストや時間もかかること。専門知識も必要な上に、正しくやらなければならないという思いもあり、メリットやきっかけを見いだしづらいということでした。

そのような経験を経て重要だと思うのは、とにかく始めるときにハードルやコストを下げること。小さな一歩でもいいので、まずは踏み出すことです。結果論ですが、踏み出した後と前とでは、全く見える世界が違うことを実感しました。

長谷川:私が所属する電通クリエイティブピクチャーズは、さまざまな種類の広告コンテンツを制作する会社です。日本で初めてテレビCMを手掛け、今も多くのテレビCM制作をしています。

これまでの取り組みを2つ紹介します。1つ目が、CO2排出量の削減に直結するバーチャルプロダクションの導入です。私どもの撮影スタジオには、大型LEDパネルを常設しているスタジオがあります。そのパネルにロケ地の映像やCGで作った美術セットを映写し撮影するのがバーチャルプロダクションです。

映像制作ではロケ撮影の場合、移動のための車両、飛行機、電車、または宿泊によるCO2排出量がとても多くなります。バーチャルプロダクションはその削減や美術セットでの資材削減にも大きく貢献できる可能性があると考えています。

2つ目は、CO2排出量を可視化し、削減を評価するカーボンカリキュレーターの開発です。Carbon Calculator for Movie Production(CCMP)といいますが、これを2022年に開発しました。実際にCCMPを使って算定しながら、テレビCMや動画の制作を始めています。そして最近では映画、ドラマなどの長尺コンテンツで算定をしてきました。

NHKの大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の算定では、バーチャルプロダクションの活用によってCO2排出量を大きく削減できることが確認されました。また、Amazon MGMスタジオ製作の「Broken Rage」(北野武監督)や「沈黙の艦隊 北極海大海戦」(吉野耕平監督)の製作プロセスにおいて、CO2排出量の算出も行っています。まだまだこれから解決すべき課題や苦労は多いですが、まずはやらないと始まらない、進まないということがあったので、一人ではなく東北新社さんや大型LEDで有名なヒビノさんと共に、業界横断的にやり始めたことが最大の工夫なのかなと思っています。

現場社員やスタッフの意識にも変化が

大竹:算定のプロジェクトを通じてまず変わったところは、当事者意識が一気に芽生えたことです。プロジェクトに関わる前も、各社員がサステナビリティに関するある程度の興味や知識を持っていたとは思うのですが、どこか他人ごとのように感じている人も多かったかもしれません。

実際にプロジェクトに入って算定に関わることで、どの過程の温室効果ガス排出が多いのか、どうやって減らせるのか、または減らせないのかということを体験することにより、一気に自分ゴト化されていく様子を目の当たりにしました。そして、そういった変化が起きた社員は、その後に取り組む姿勢や熱量が変わってくると感じています。

長谷川:現場の動機付けは、まず現場を統括する立場の方が本気でないとできません。大竹さんがまさにそういう立場で進められたのだと思います。われわれのスタッフは技術部や照明部など大勢いるのですが、統括する立場の人が事前にスタッフに話しをしてくれていると、具体的な進め方や詳細が伝えやすくなります。

算定していないと、グローバルビジネスのスタートラインに立てない

長谷川:算定ツールは公共財みたいなところがあると思うので、業界全体で協調領域のツールとして使っていくのがいいと考えています。皆さまにたくさん使っていただくことで、業界全体で温室効果ガス削減につなげていくことができるのではないかと思います。

一方で、バーチャルプロダクション等含めて、CO2削減のための取り組みは、各社の努力による競争領域のものなので、そこは個々に力を入れていければいいと考えています。どちらにしろ広告そのものや広告会社そのものが企業の皆さまに選ばれる存在になるための取り組みでもあるので、ビジネスにつながっていくでしょう。

大竹:サステナビリティに関する広告の出稿やイベント開催に際して、私たちの会社や媒体の姿勢に共感して出稿を決めてくださるクライアントの方もいらっしゃいます。算定に関して言うと、グローバルでこれからサステナビリティの情報開示が始まりますが、そういった時に算定の知識を持っていたり実際に算定を実施していないと、そもそもグローバルでビジネスをする上でスタートラインに立てないと言えるとも考えています。

広告・メディア業界全体での脱炭素の取り組みが今まさに始まっている

竹嶋:2023年10月に国内広告業界標準の温室効果ガス可視化と削減に向けたイニシアティブ(Decarbonization Initiative for Marketing、通称DIM)(※1)を電通グループが立ち上げました。

※1:日本におけるマーケティングコミュニケーションに伴い排出される温室効果ガス(GHG)の削減を図ることを目的に、関連サプライチェーン内のGHG排出量可視化の推進とGHG削減に向けて立ち上げたマーケティング領域の脱炭素化イニシアティブ

URL:https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/001051.html

業界全体で脱炭素の取り組みの啓発や情報の共有、方針など共通のルールや運用方法を決めていく動きが今まさに始まっています。普段のビジネス上では競合関係にある会社同士ですが、この脱炭素やサステナビリティということに関しては、個社個社でやっている場合ではないということで、業界全体で取り組もうという動きになっているのです。広告やメディア出稿に限らず、プロモーションやイベントなどさまざまな領域での展開を進めています。

長谷川:広告・メディア業界の持つ強い発信力は、まだ脱炭素化に生かしきれていないと感じています。発信力のある業界は、率先して取り組んでいく責任があると思います。今年をできればわれわれ業界の脱炭素化元年にしたいです。

大竹:私はメディア全体が取り組み、自分ゴト化することで、発信する情報の重みや伝え方が変わるのではないかと考えています。メディア企業自身がサステナブルになるだけではなく、情報を受け取る企業や一般の方にも大きな影響を与えることができると期待しています。それだけ責任も伴うので、そういった思いは忘れずにメディア一丸となり取り組みを進めていきたいと思っています。

竹嶋:サステナブル・ブランド国際会議にお集まりの皆さんは、サステナビリティや脱炭素に日頃から取り組んでいる方が多いと思いますが、実現のためには生活者の皆さんの意識や行動を変えていくとか、社会全体のムードを変えていくことが大事だと思っています。

そのために、皆さんにとって身近な広告やメディアが貢献できることも多いはずですし、それが業界として責任を果たすことにもつながります。

このような取り組みを知っていただくことで、広告やメディアに対する見方も少し変わってくると思われます。一緒に組んでやってみようとかトライアルを一緒に取り組みたいという方々がたくさん集まっていただけると、私たちの動きもさらに加速していくのではないかと考えています。