サーキュラーエコノミーでビジネスを生み出すには?

「サーキュラーエコノミーはもうからない」

「いいコンセプトを作っても実現ハードルが高い」

「ステークホルダーが多く先に進まない」

といった声をよく聞きます。

どうすればスピーディに周りを巻き込めるのか。成果(アウトカム)をどう設計すればよいのか。本記事では、大成建設でデザインとラボを融合した新たな設計チームを組成し、サーキュラーエコノミーの実現に取り組む古市理氏と、技術センターの佐藤大樹氏に、事例を交えてお話しいただきました。聞き手は電通サステナビリティコンサルティング室の岡智之です。

<目次>

▼お客さまの期待を超えるには?

▼リアルとバーチャルをつなぐ体験が価値を生む

▼「ゼロカーボンビル」という社会実験の場が持つ意義

▼小さな経済圏から手堅く、採算の合うビジネスデザインを

お客さまの期待を超えるには?

──私がサービスデザイナーとして新事業のコンサルティングをする際、「コンセプトは面白いのに、社内で投資に関する説得ができず先に進まない」ということがあります。構想から実装まで、どのように周りを巻き込むか。また、その資金調達をどうしているかをお伺いしたいです。まずは、お2人は普段はどのようなお仕事をされているのでしょうか。

古市:元々私は設計で「クライアントの与件に応える」ことがメインワークで、ビジネス開発はしない部署でした。技術センターの佐藤さんから「何か面白いネタない?」と、相談されるうちに一緒にやっていくことが増えました。その後、今年で4年目になる「先端デザイン室」を、若手設計者と一緒に立ち上げました。「先端デザイン室」とは、デザインとラボの役割を併せ持つ設計専門チームです。それまでは設計と研究の両輪を回す部署はなかったのですが、間をつなぐチームがないと価値創造プロジェクトが加速しないという思いもあり、新たなチームを組成しました。

──新しい組織が必要だと、どのように社内を説得したのですか?

古市:お客さまのニーズをとにかく超える新しい提案をしようというのが当社のスタイルです。それにアジャイルに取り組んでいくにはこういうチームが必要だと、社内提案をしました。与件を整理して形にする仕事ではお客さまのニーズを超えづらいので、われわれはお客さまの期待を超えるものを作ろうと。

佐藤:先端デザイン室の立ち上げと同じころに技術センターでもイノベーションを推進する部署ができました。従来のニーズだけではない社会課題にオープンイノベーションで取り組むためで、その発想はコンペでの活躍も期待されました。

古市:先端デザイン室では社内外との連携を重視しており、佐藤さんのネットワークで、いろんな人を紹介してもらいました。ドローンや自動運転など、佐藤さんは多様な技術者につながるイノベーションのハブなんです。住宅、オフィス、研究所、工場、パビリオン、街づくりなど、さまざまなジャンルの設計を経験してきた私も設計のハブとしてのネットワークを持っています。また大学でも講義をしていますので「実証実験に学生に参加してほしい」ということがあったら、「〇〇大学で、一緒に研究やりませんか?」と声をかけて、大学の先生と一緒にプロジェクトを進めることもあります。

リアルとバーチャルをつなぐ体験が価値を生む

──最初は「サーキュラーエコノミー」をテーマにしたわけではないのでしょうか。

古市:先端デザイン室ではデジタル技術を活用した提案も多く、はじめは5m×3mくらいの巨大模型とデジタル技術(AR)を組み合わせた「デジタル西新宿プロジェクト」から始まりました。このプロジェクトを通して都市エリアの実証実験で得られた知見を地方エリアである島根県石見銀山のプロジェクトに展開しています。今日はサーキュラーエコノミー事例として、「石見銀山デジタルツイン」「自社のゼロカーボンビル」「Vortex city project」のプロジェクトをご紹介します。

──「デジタル西新宿プロジェクト」で得られた知見も含めてお話ししていただけますか?

古市:建築のデジタルツイン(現実世界をデジタル上で再現する技術)だと、床や壁、天井といった“目に見えて手で触れる部分”をデジタルで再現して検証することがよくあります。せっかくなら風や音など不可視な現象も含めて、全部の環境を再現できないか、それなら街の環境を丸ごとデジタルで再現する「デジタルツイン」をやってみようという思いつきが始まりでした。

「デジタル西新宿プロジェクト」は、新宿都庁周辺におけるゲリラ豪雨時の浸水や防災的観点から新宿中央公園への避難時における人流などを技術センターのシミュレーション技術で再現し、さまざまな企業や大学とコラボレーションしながら取り組みを進めたプロジェクトで、東京都に自主提案を行ったりもしました。

──具体的にはどんな方法で?

古市:西新宿を再現した巨大な模型を作って、株式会社ハニカムラボと開発したアプリでタブレットをかざすとARでシミュレーションが見られるようにしたんです。「この場所は実はゲリラ豪雨があると浸水してしまう」と、模型上に可視化してみせる。そうすると、どこに防潮堤が必要か検証できるし、それをもとに防潮堤を手がける企業と組んで防災計画を自治体に提案することができる。ほかにも災害時にドローンを使った音声による避難誘導計画があるのですが、ビル街だと音が反響してうまく音声誘導できない部分があることをドローン企業と検証しました。また、サイン企業とデジタルサイネージの設置位置のバリエーションによって、人流の分散シミュレーションの効果検証にも取り組みました。

──模型とデジタルを組み合わせると、体験の解像度が高くなるので具体的なアイデアが出そうですね。体験設計はスマホの中で終わってしまうと「こんな感じか」と盛り上がらないので。

古市:模型を囲んだ“円卓スタイル”だと、隣の人が見ているものを「そっちはどうなってるの?」って自然に会話が生まれます。そこから新しいコラボレーションのアイデアが出るので、やはりリアルとバーチャルの体験を組み合わせることは大事ですね。仮想と現実の偶発的な出会いが街づくりデザインの検討をよりワクワクさせると思いますし、さまざまなステークホルダーと合意形成をはかるうえで、短期的にも長期的にも価値が出ると考えています。

──得られた知見は、どのように他エリアに展開されたのでしょうか?

古市:都市部はデジタル技術を活用する動きが盛んですが、地方だと3D化どころかデジタル技術の導入すら進んでいない場所も多くあります。都市部と対極的な場所でのデジタルツインを検証したいと考えていたときに、島根県の石見銀山エリアからお誘いをうけ、デジタル田園都市国家構想交付金を活用した事業へと展開していきました。

石見銀山ではドローンで街全体の点群データを集めて、街並みを3Dモデル化するところから始めました。モデルは株式会社ワントゥーテンのメタバース上に再現して、生成AIに地域の歴史や文化などのエリア情報を学習させて、現地でタブレットをかざすと位置情報から建物を割り出し、街案内AIがガイドをしてくれる技術を開発しています。

もちろん遠隔からVRで仮想散歩して街の情報を習得することも可能です。学習教材としての活用も考えており、地域情報が欠けていたり、不足していたりする場合は、燈株式会社とAIが逆質問する仕組みを開発し、地元の小学生や中学生に街の情報を埋めてもらうことも検討中です。歴史的価値や情報の継承と地域活性を同時に実現し、教育・観光・街経営という視点から地域特化型AIを育てるという取り組みに発展させていく予定です。

「ゼロカーボンビル」という社会実験の場が持つ意義

──先ほどお話にあった「ゼロカーボンビル(ZCB)」とは、どういうものでしょうか?

古市:これまではゼロエネルギービル(ZEB)といって、建物の運用時における消費エネルギーを省エネ技術とソーラーなど創エネで実質ゼロにする建物で十分環境配慮建築として注目されていました。しかし、2050年カーボンニュートラルを目標に、運用だけでなく、調達・施工・修繕・解体といった建物が生涯で排出するCO2を実質ゼロにする「ゼロカーボンビル」の潮流が出てきました。実際に設計時にCO2排出量などを定量的に把握して、建物のデザインに生かすというエビデンスを持った建築が求められてきています。それを検証したのが大成建設グループ次世代研究所で、日本初のゼロカーボンビルとして、来春に埼玉県幸手(さって)市に実現予定です。今後はカーボンプライシングにひもづくと、CO2を削減した建物ほど価値が上がる時代が来るはずだと考えています。この取り組みにより「人がいきいきとする環境を創造する=大成建設」という当社の理念にもつながります。

佐藤:ゼロカーボンビルは資機材輸送時のCO2排出量を抑える必要があるので、地域内での資源確保が必要です。地域の木材を扱う事業者や、廃棄素材を再利用したい企業と連携しながら、コミュニティ内で資源を循環させる仕組みを作っていきました。建築構造物は莫大な量と膨大な種類の材料の組み合わせからできているので、地域の中で使われなくなった資源を長期間保管し、将来の資源利用に提供する「資源バンク」としての役割を持たせることができるんです。そうすることでCO2削減だけでなく、地域のサーキュラーエコノミーに貢献するという建築の新しい価値が生まれます。

──企業イメージの向上につながりますし、体験できる場があると、イメージしやすいですね。

古市:建設は60年ぐらいの長いスパンで維持して、解体しやすく作っておけば、役目を終えた建材を取り外して、別の建物や家具などに、リユースやアップサイクルしたりもできる。建物というリアルな場を中心に資源を保管・循環させながら、さらに資源循環の度合いやモノと人のつながりをデジタルでも管理する。そうすると地域の人も、循環ネットワークが可視化され、体験しやすいし、企業もデータが取れて社会実験の場として参加しやすくなります。

それを実証実験しているのが「Vortex city project」でのアップサイクルキャビンの製作です。です。トレーラーの上に、地域から出た木材やアルミの再生材で骨組み(フレーム)を用意して、地元企業や参加企業のアップサイクル素材を屋根や壁や床にはめ込みませんか?と声をかけると、各社コストの持ち寄りで参加してくれました。企業はリアルな場でテストできるし、当社は循環型建物の仕組みをデザインして、最終的にみんなで成果を発信できる。メリットが明確だとスピードは早いです。

──“社会実験の場づくり”が鍵ですね。

佐藤:研究者にとっても、社会実験の場があることはとても価値があるんです。ゼネコンの研究成果が生かされる場所は結局は街の中なので、社会実験ができる場や地元とのつながりを持っていると、ラボの中だけでは得られない面白い知見やデータが手に入ります。学会発表などでも、ほかではまねできないユニークなデータを示すことができます。

古市:サーキュラーエコノミーに取り組むことは企業のアピールにもなりますし、新素材や技術検証の場にもなり、学会発表や論文などの成果につなげることもできる。誰かにとっては売り上げ、別の人にとっては技術検証など、参加者によって違うKPIを把握してロードマップを設計することがポイントですね。すり合わせを上手にやれば、プロジェクトとして回っていくと思います。

──場を用意して、各社が持ち込むコラボレーションなら、ハードルは高くないですね。

古市:バーチャルだけでは会話が生まれづらいし、企業も「研究試作品を使ってみせる場」を探している。そこをうまくつなぐデザインをしてあげると、結果的に社会性のある取り組みになるし、また新しいビジネスチャンスも生まれます。

佐藤:実はこうしたプロジェクトをやってみると、環境問題だけではなく、社会問題にも切り込めるんです。たとえば地域で大量に廃棄される素材や、森林整備で出る木材を有効利用するとなると、その地域に雇用が生まれたり、コミュニティが活性化したりするので、いわゆるコミュニティ経済をどう創造するかという話になるんだと思います。

最初から「この地域の格差や過疎化を解消しましょう」と言っても、なかなか動かない。でも「CO2削減の技術を使った建物を作りましょう」と言えば世の中の潮流やさまざまな規制対策として企業も動きやすいし、補助金など自治体も支援してくれる。さらに地域住民からすると「地元経済が活性化されるのなら、私たちにもメリットがあるな」となりやすい。みんなにとってメリットを感じるコンセプトを作ることで社会問題にもアプローチしていくわけです。

小さな経済圏から手堅く、採算の合うビジネスデザインを

──よく「サーキュラーエコノミーはコストがかかるだけでもうからない」と言われますが、それに対してはどのように考えていらっしゃいますか?

佐藤:地域内でお金やモノが回れば、サーキュラーエコノミーで経済が成り立つんじゃないか、というのが私の考えです。手間はかかるかもしれませんが、「地域内で資源を循環させ、コミュニティ経済を回す」という仕組みを作ると、投資が地域に還元される形ができると思います。例えば、石垣島では、市民が拾った漂着プラスチックごみで「島に住む人が欲しい製品を、島の設備と技術で作り、島で使う」という島内循環するアップサイクルのプロジェクトを進めています。経済規模やゴミの発生量とバランスした回る経済を目指して、地元企業に家具や建材といった大きいスケールのアップサイクルのアイデアと技術を提供しています。

──狭い範囲で循環すれば、経済が回る仕組みは作り得るということですね。

佐藤:最初から大規模にやろうとするとコストが跳ね上がり、結局「採算が合わない」となりがち。その場所に愛着があって、やりたいというモチベーションがある人が集まった「できるだけ小さな範囲からコミュニティを固めていく」ことが、続けやすいかと。「そこに暮らす人が日常的に使う場・モノを作る」ようにすれば、自然とニーズが発生しますから。

──お話を伺って、

- 最初から大きな成果ではなく、関わる人のそれぞれの立場に合わせたKPIを意識し、ロードマップを作る

- 小さく始めて他地域にも展開する

- 投資されやすいCO2削減を入り口にして地域経済につなげる

など、構想を手堅いリアルビジネスにつなげる知見をお聞きできました。サービスデザインの領域でも、小さな経済圏から始めることで、実現できることも多い気がしますし、これからのビジネスデザインが楽しみになってきました。本日はありがとうございました。

この記事は参考になりましたか?

バックナンバー

著者

古市 理

大成建設株式会社

設計本部 先端デザイン室

慶応義塾大学SFC研究所 上席所員

地域連携やデジタルツインだけでなく、サーキュラーデザインやゼロカーボン建築に精通し、建築設計やシステム開発など国内外のプロジェクトを多数手掛ける。その地域ならではの作品づくりにより、グッドデザイン賞、BCS賞、SDGs建築賞など多くの賞を受賞している。

佐藤 大樹

大成建設株式会社

技術センター イノベーション戦略部

都市やスタジアムなどの屋外・半屋外の環境設計・研究を専門とする。最近は、研究フィールドをラボから地域社会へ移し、資源循環、ウェルビーイング、スマートシティ、自動運転など、社会との共創活動を通した新しいアプローチの研究開発に取り組む。

岡 智之

株式会社 電通

サステナビリティコンサルティング室

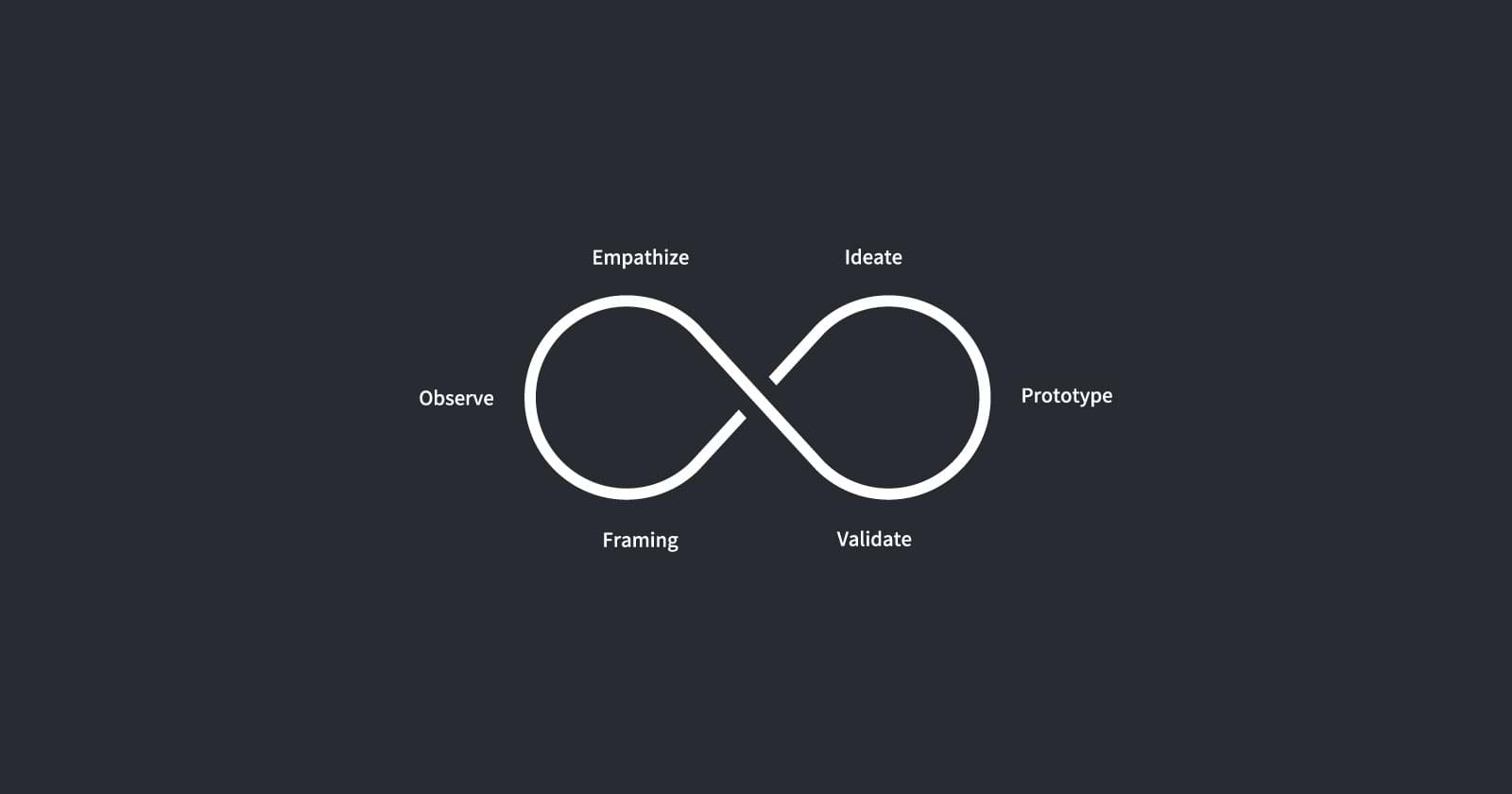

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科修了後、日本アイ・ビー・エム株式会社にて、デザイン思考を用いたデザインコンサルティングを実践。2019年より現職。サステナビリティ領域の企業ブランディング、新規事業創出やサービスデザインの支援などに取り組む。