広告効果を“行動”で測る。人流データを活用したBMWの挑戦

広告のターゲティング精度を高めたい、複数の媒体を組み合わせてシナジーを生み出したい、広告の効果を説得力のあるデータで可視化したい――。このような経営者やマーケターが抱える悩みに対し、BMW JAPAN、unerry(※1)、電通の3社が、ひとつの答えを提示しました。

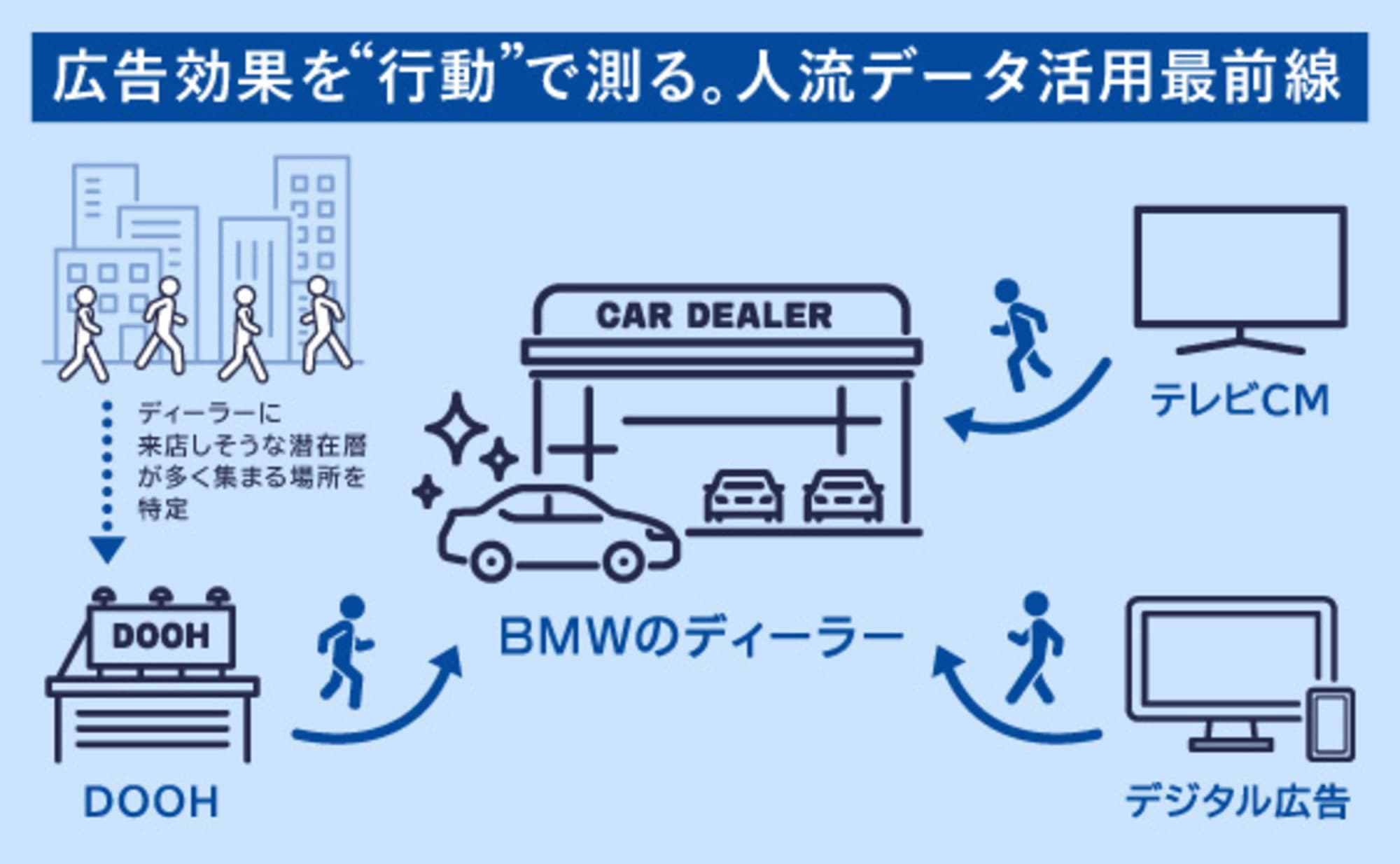

「BMW 5シリーズ ツーリング」のローンチを契機に、三者が挑んだのは“リアルな行動”に基づいたデータ活用と、クロスメディア戦略の高度な融合。unerryが保有する“人流”のデータを軸に、テレビCM、デジタル広告、DOOH(デジタル屋外広告)を有機的に連携させることで、広告接触者の実際の行動を可視化し、来店へとつなげる仕組みを確立しました。

BMW Japanの井上朋子氏、unerryの一枝悟史氏、電通の坂田仁志氏に、その取り組みの背景、実際の施策、得られた成果、そして見えてきた次の可能性についてお聞きしました。

※1 unerry:人流ビッグデータをAI解析することで、人々のリアルな行動を捉え、マーケティングサービス提供やスマートシティ事業を展開している企業。データプライバシーに強みをもつ。

この広告は、本当に“来店”につながっているのか?

──近年、さまざまなデータを活用して必要としている人に最適な広告を届ける流れが加速している中で、今回の取り組みを紹介することで「ここまでできるのか」ということを多くの方に知っていただけたらと思っています。まずは皆さまの自己紹介からお願いします。

井上:BMW Japanでブランドコミュニケーションを担当しています。広告宣伝にまつわる業務全般に携わり、日本市場におけるメディアプランニングやクリエイティブ制作、イベントなど360度のコミュニケーション施策を行っています。その中で私はチームのリードを務めており、メンバーの全体統括をしています。

一枝:unerryでリテール&メディア領域のシニアバイスプレジデントを務めています。私は2020年まで電通に在籍しておりまして、テレビのプランニングやメディアのDXなどに関わっていました。その後unerryに参画し、人流にまつわるデータを活用したメディア価値の可視化や、メディアとの連携を推進しています。

──unerryさんは、位置情報を活用したデータの扱いに強みを持たれている印象があります。

一枝:はい、私たちはユーザーから許諾を得た範囲内で、スマートフォンの位置情報をもとにした行動データをお預かりしています。現在は月間で約840億ログ、延べ1.6億ID(国内)というデータを保有しており、国内では最大規模だと自負しております。

坂田:私は電通で、BMWさんのメディアプランニングを担当しています。メディアというと広告の印象が強いかもしれませんが、戦略やイベントなども含めて、さまざまな人と協業しながら、一貫性を大切に、企業がブランドを進化させるお手伝いをしています。

──ありがとうございます。それでは、今回のソリューションを企画した背景についてお聞かせください。

井上:今回の施策は「BMW 5シリーズ ツーリング」のローンチ時に実施したものになります。大きな車種のローンチでは膨大な広告予算が動きますので、メディア投資の効果がどれほどあったのかを可視化する必要があると感じていました。たとえば、テレビCMのGRP(Gross Rating Point:延べ視聴率)やウェブのクリック率など、表面的な指標は取れても、実際にお客さまがディーラーに足を運んだかどうかまでは見えてこなかったのです。

──やはり、車の販売においては実際にショールームへご来店いただくことが重要ということですね。

井上:はい。私たちの場合、ディーラーに来ていただくことで初めて商談が始まるので、広告がリアルな行動につながっているかを検証することが重要です。特に、テレビ、デジタル、DOOHといったクロスメディア戦略の効果を精緻に可視化できれば、限られた予算の中でもマーケティングの精度や効率を大幅に向上できるのではないかと考えていました。そうした中でunerryさんのデータを活用する提案をいただき、この取り組みがスタートしました。

一枝:私たちとしても、以前から事業を通じて人流データを活用した広告の効果検証に一定の手応えを感じていました。しかし、これまではテレビやデジタルなど、メディアごとに単発での検証が中心でした。

──クロスメディアで一気通貫した可視化は、あまり例がなかったということでしょうか?

一枝:そうです。広告主側の視点では、複数メディアを組み合わせたマーケティングが一般的になってきているので、本来であれば横断的な検証が必要です。しかし、それが実現できていないのが現状でした。今回はその点でも非常に新しい取り組みになったと感じています。

坂田:この取り組みは単なる可視化にとどまらず、実際にリアルな行動を取っているターゲットに広告を届けるという点が特徴的でした。後ほど詳しくお話ししますが、たとえば、ディーラーに来店しそうな潜在層を人流データから抽出して、デジタル広告やDOOHでピンポイントにアプローチを行いました。これまであまり実現したことがなかった人流データの新しい使い方だったと思います。

──人流データの活用は、世の中的にはまだまだ浸透していないのでしょうか?

一枝:そうですね。一部のプラットフォーマーが来店計測機能を提供している例はありますが、企業全体で人流データを活用するのはまだ一般的とは言えません。特にテレビ・デジタル・DOOHといったメディア全体で統合的に使うケースはまだ少ないと感じます。

坂田:BMWさんのように、「実際に車を見て、触れてもらうこと」が重要な商材では、リアルな人流データの活用は非常に相性が良いです。今回は、検索行動などデジタルのデータだけでなく、ディーラーに来店しそうな潜在層へのアプローチができたことが大きな成果だったと思います。

“リアルな行動”を起点にしたターゲティングとクロスメディア展開

──具体的にどのような施策を実施されたのか教えていただけますか。

坂田:今回のプロジェクトは大きく二つのフェーズに分かれています。最初に、テレビCMの効果を検証するために、unerryさんの人流データと、電通が持つSTADIA360(※2)というソリューションを使って、「テレビを見た人が実際にBMWのディーラーに来店したかどうか」を可視化しました。これがBMWさんに非常に評価されたことを受けて、次のフェーズとして、テレビCMに加えてデジタル広告、そしてDOOHを組み合わせたクロスメディア戦略を展開しました。

※2 STADIA360:電通が提供する、ユーザーの同意・許諾を得たテレビメーカー由来の視聴データに基づく、デジタル広告配信も含めた、全方位的なマーケティングKPIへの効果検証が可能な統合マーケティングプラットフォーム。

──テレビCMの効果測定では、どのような仕組みで視聴者の来店行動を把握したのですか?

一枝:STADIA360では、テレビの結線データから得られる視聴データと、私たちunerryが取得しているスマートフォンの位置情報データを連携させています。スマホとテレビが推計的に連携できているユーザーについて、テレビを見た後に実際にどの場所に行ったかを確認できる仕組みです。

坂田:当然ながら、どちらのデータも事前に同意許諾を得たIDのみを対象にしています。あくまでプライバシーに配慮した形で分析を行っています。

──その後、テレビCMに加えてデジタル広告やDOOHも展開されたとのことですが、それぞれどのような形で活用されたのですか?

坂田:まずDOOHは、unerryさんの人流データをもとに「ディーラーに来店しそうな潜在層がよく立ち寄るエリア」を特定し、その周辺のLIVE BOARD(デジタルサイネージ)に広告を出しました。渋谷、六本木、表参道などの都心を中心に、電車内の広告も含めて1都3県で実施しました。

──デジタル広告については、どの媒体を活用されたのですか?

坂田:Yahoo!のブランドパネル、Meta(Facebook・Instagram)、TVerの3つを活用しました。いずれもテレビCMと同等のクリエイティブを用いて、ブランドイメージを損なわない形で配信しています。あくまで「BMWらしさ」を大切にしながら、広告を目にした方に「かっこいいな」と思っていただける内容にしています。

──広告のターゲティングについて何か工夫したことはありますか?

坂田:先ほど申し上げたように、ディーラーに来店しそうな潜在層を人流データから抽出し、そうした方々に向けて、デジタル広告とDOOHを配信しました。もちろん、これも全て同意許諾を得たIDデータに基づいています。

一枝:unerryの位置情報技術では、「消費者がどこに行ったのか」という情報をフラットに捉えることができます。それにより、ディーラーに来店しそうな潜在層の行動が把握できるのが、人流データの強みですね。

──BMWにすでに興味がある方へのアプローチはどうされたのですか?

坂田:もちろん、すでにBMWに興味を持っている層にも広告は届けています。今回紹介しているのは、あくまでunerryさんの人流データを活用したテレビ・デジタル・DOOHの連携施策ですが、それとは別に、既存顧客やBMWのウェブサイト訪問者などへの施策も、全体のメディアプランの中で並行して行っていました。

“誰に届いたか”ではなく、“誰が動いたか”で広告効果を測る

──今回の施策を通じて、どのような成果や変化が見られましたか?たとえばディーラーへの来場者数に変化はありましたか?

坂田:最初にテレビの施策を行った際には、テレビ接触者と非接触者を比較しました。すると、テレビを視聴した方のディーラーへの来店率が明らかに高く、その効果を可視化することができました。これまで「テレビを流したら来店が増えた気がする」という定性的な声に頼っていた部分を、きちんとデータで示せた点が非常に意義深かったです。

次のフェーズとして、unerryさんとともに、人流データを活用しながら、テレビCM、DOOH、デジタル広告のクロスメディア展開をしました。その結果、テレビ単体よりも、デジタルとDOOHを組み合わせたほうが来店効果が高いという傾向が見られました。また、ディーラーに来店しそうな潜在層に配信したデジタル広告やDOOHも、効率的にリーチできたと思います。下のグラフは来店率の結果ですが、来店数は、最大のリーチメディアであるテレビCMに接触した方が多かったです。

井上:おっしゃる通り、テレビCMの効果を可視化できたことと、クロスメディアの相乗効果を立証できたことが、大きな成果でした。

──unerryさんとしても、今回の取り組みを通じて新たな気づきはありましたか?

一枝:複数のメディアを横断して効果を検証できたこと自体が、非常に新しい経験となりました。統合的にメディアをプランニングできる電通のようなパートナーとご一緒できたからこそ、ここまで実践的に進められたと感じています。

──人流データの観点ではいかがでしたか?

一枝:井上さんからDOOHに対する現場の課題感やニーズを直接伺えたことがとても学びになりました。私たちは「こういうことができます」と提示する立場ですが、それが広告主のどんな課題に、どんなタイミングで役立つかは、実際に会話してみないと見えてこない。そうした対話の中から、新たな使い道や可能性がどんどん広がっていく感覚があります。

──BMWさんとしても、今回の施策を通じて得られたことは多かったように思いますが、特に印象的だったポイントはありますか?

井上:繰り返しになりますが、「仮説をデータで証明できた」という点が一番の成果だと思っています。人流データを使うことで、従来のメディアプランニングに新しい視点が加わりましたし、ほかのキャンペーンでも応用できるベースができたと思います。私自身も、こういうことまでできるのかと感じる部分が多く、とても刺激的でした。

特に「BMW 5シリーズ ツーリング」は比較的年齢層が高めのビジネスオーナー層がターゲットですので、その方々がよく触れるメディア、たとえばDOOHなどには以前から注目していました。しかし、DOOHは「なんとなく効果がありそう」という感覚だけでは踏み切れない規模の媒体でもあるので、今回のようにデータでしっかり効果が見える形で活用できたのは非常に意義がありました。

一枝:まさにその「効果が見えない」という声が、DOOH活用における企業側の大きな壁だと感じています。そこをわれわれのデータで可視化できたという点は、実践的な活用事例としても分かりやすいケースだったと思います。

井上:そうですね。肌感覚で「やるべき」と思っていたことを、データで証明できたことが大きな成果でした。

──今後、同様のアプローチを他の領域でも応用していきたいとお考えですか?

井上:たとえば、不動産会社やデベロッパーと一緒に何かできないかという話が社内で出ています。富裕層が集まる物件を多く所有する企業と、unerryさんの人流データを組み合わせれば、新しい広告ソリューションをつくれるのではないかと。富裕層の動きをデータで捉えるのは難しい側面もあるのですが、何かしら突破口になる可能性を感じています。

“データ”と“感覚”の掛け合わせが広告を進化させる

──unerryさんは今後、人流データをどのような分野や形で活用していけるとお考えですか?

一枝:2つの大きな方向性があります。1つは「場所をメディアとして捉える」という考え方です。たとえば、店舗やアミューズメント施設など、特定の場所に来る人の特性を理解すれば、そこで最適なコミュニケーションを設計できます。私たちはリテール&メディアという領域でこれに取り組んでいますが、今後はさらに多様な場所へと広がっていく可能性を感じています。

もう1つは「顧客理解の深掘り」です。人流データは生活スタイルやルーティン、時間帯の行動傾向まで捉えることができます。同じDOOHでも「夕方の駅で見る広告」のほうが刺さる人がいるかもしれません。そうした状況ごとの“刺さる瞬間”を見つけていくことが、今後ますます重要になってくると感じています。

坂田:それから、野球観戦をする人がサッカーや他のエンタメにも関心がある可能性は高いですし、美術館に行く人が別の展覧会にも足を運ぶように、ジャンルを横断した趣味嗜好(しこう)の把握にも人流データを活用できると考えています。今後はそういった“レジャー文脈”でのターゲティングにも応用していきたいですね。

また、BMWさんとの取り組みにおいては、「次に何を提案するか」が常に問われていると思っています。1回目がテレビ可視化、2回目がクロスメディア連携だったとすれば、3回目以降はさらに進化させた活用が必要になります。unerryさんのデータをうまく使いながら、次のステップを模索していきたいです。

──これまでの「データ活用」と比べて、人流データはより立体的に人の行動をとらえられるという印象を受けました。

一枝:おっしゃる通りです。今までの「この人はこれを見ているから、こういうものが好きかも」といった平面的な分析ではなく、「どういう行動パターンを持っているか」という観点から広告施策を組み立てられるのが、人流データの強みだと思います。

──DOOHの領域でも、人流データの活用によって新たな可能性が見えてきそうですね。

一枝:そうですね。従来、テレビであれば視聴率をもとに番組を編成していたように、DOOHでも「この場所に来る人はどんな属性か」といったデータを活用していける時代になってきました。駅前や街頭などのリアルな場が、すべて“テレビ局”のようなメディアになる感覚です。人流データがあることで、DOOHもリアルなメディアプランニングができるようになると感じています。

坂田:その一方で、データはもちろん重要ですが、やはり「感覚」や「仮説」もマーケティングには欠かせない要素だと思っています。たとえば、番組配信サービスが伸びてきているとはいえ、本当にテレビから配信サービスに出稿を移していいのか。その判断には、数字だけでなく、自分たちの感覚や経験値が求められます。

井上:分かります。実際にテレビのリーチ効率だけを見ていたら判断を誤る場面もあります。私たちも「この媒体はありなんじゃないか」と感じたときに、まず感覚で試算を依頼して、そこから数字と照らし合わせるようにしています。感覚とデータの両輪で意思決定をしていくスタンスですね。

坂田:「数字は正しいけれど、それだけでは決めない」という感覚も大切にしたいです。データと人の経験やセンス、その掛け合わせが、これからのブランディングとマーケティングに不可欠になっていくと思います。

──今回お話を伺って、人流データを活用することで、統合メディアプランニングの新たな可能性を感じることができました。本日はありがとうございました。

この記事は参考になりましたか?

著者

井上 朋子

ビー・エム・ダブリュー 株式会社

ブランド・コミュニケーション・マネジャー

大阪府出身。学生時代のアメリカ留学やシンガポールでの勤務も経験。特にラグジュアリーブランドにおけるマーケティングコミュニケーションのプロフェッショナル。広告会社と事業会社側の両経験を持つ。趣味は3歳から取り組んでいるクラシックピアノ。国内外で演奏会を実施したりコンクールに参加したりしているアマチュアピアニスト。

一枝 悟史

株式会社 unerry

リテール&メディアシニアバイスプレジデント

2007年電通入社。テレビを中心にマスメディアのプランニングを経験。在職中、株式会社プレゼントキャスト(現:株式会社TVer)に出向しプロダクト開発やアライアンスを推進。2020年より株式会社unerryに参画。SVPとしてリテール&メディア事業を管掌。

坂田 仁志

株式会社 電通

第1マーケティング局 コネクションプランニング2部

マーケティング・コンサルタント

メディアバイイングから始まり、メディア戦略、統合ソリューション、スポーツビジネスなど、メディアとマーケティングの両領域を経験。現在は第1マーケティング局で、プランニングとバイイングの視点から統合戦略の設計・実行・検証を推進。PMOとしてのプロジェクト管理に加え、ROI視点の成果設計とデータドリブンな施策運用を行い、クライアントとの信頼関係を築きながら、その進化に伴走する存在を志す。また、社会人チームでの日本一4連覇の経験を生かし、現在は電通キャタピラーズの現役アメフトコーチとしても活動。balancing work and life — on and off the fieldを体現。