「便利なほうがいいに決まってる」——そう思っていたはずなのに、あえて不便を選ぶことで得られる“なにか”に、心が動く瞬間がある。不便な回り道が思いがけず楽しかったり、少し手間のかかるモノのほうが長く愛せたり。そんな体験、誰にでもあるのではないでしょうか。

「不便益」とは、そんな不便さの中に眠る価値を見つけていこうとする考え方。2021年にウェブ電通報でこのテーマを取り上げてから、数年が経ちました。いまや中学の教科書にも掲載され、若い世代にも浸透しはじめたこの概念が、どんな広がりを見せているのか。AIがますます便利になった今だからこそ、「あえて不便」を選ぶことにどんな意味があるのか。

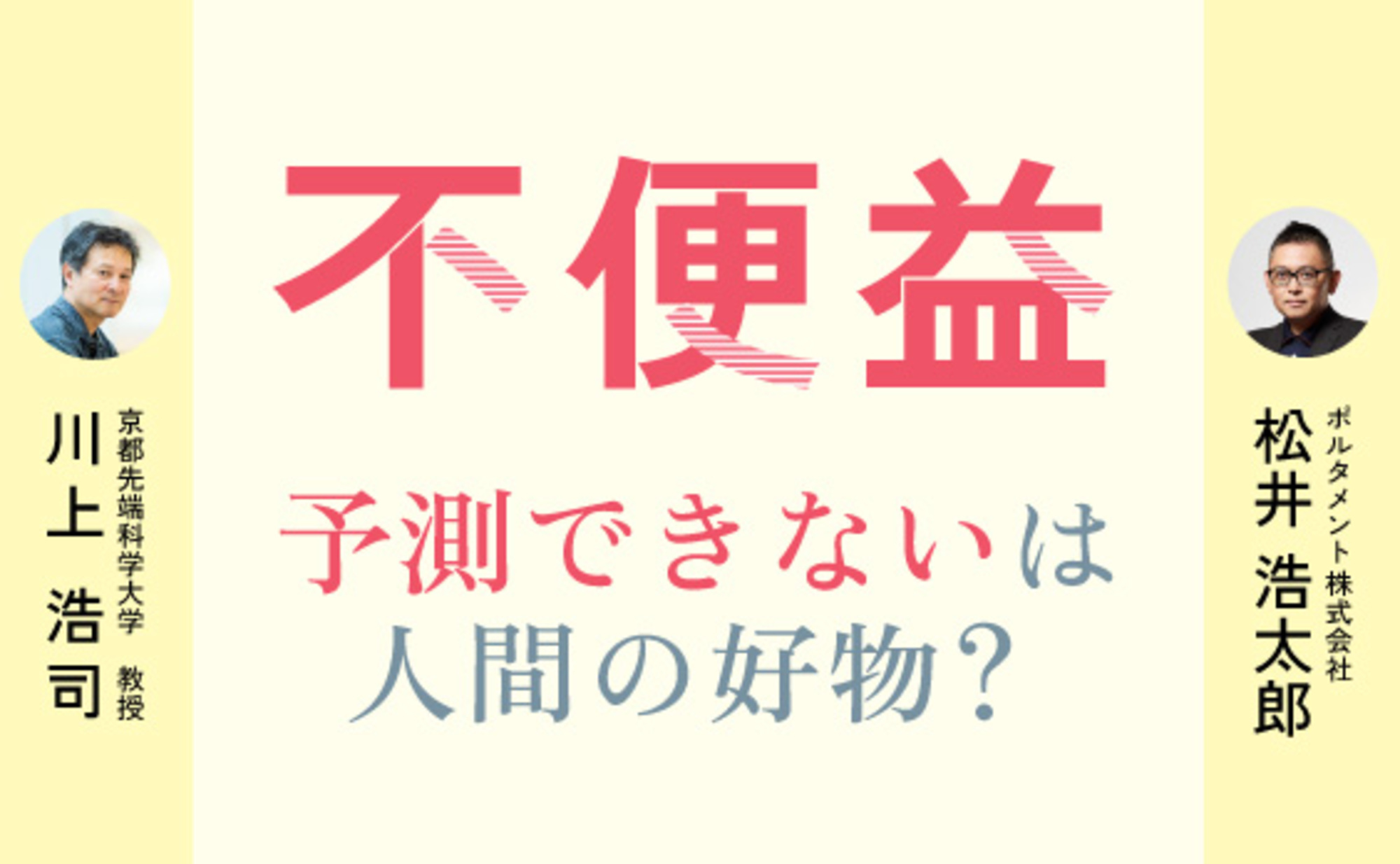

不便益の第一人者である京都先端科学大学教授 川上浩司氏と、広告コンサルティングのポルタメント代表取締役 松井浩太郎氏が再び対話。4年間の変化を振り返りながら、AI時代の人間らしい創造のあり方についてじっくりと語り合います。

不便益が教科書に載る時代に

松井:ウェブ電通報で「不便益」をテーマに川上先生、スマイルズの野崎さんとお話しさせていただいたのは、2021年のことでした。

不便さや非合理性が、強烈なブランド体験を作る|ウェブ電通報

当時私は、広告クリエイティブやコミュニケーションプランニングの領域でこの考え方を活用できるのではないか?という点に関心を持っていました。川上先生が発信されていた情報に初めて触れた際にまずは直感的に、その後お会いしてディスカッションさせていただく中で、さまざまな企業のコミュニケーション活動に生かすことができる可能性に満ちていると確信しました。実際に調査を進めていくと、不便益は実は若年層により響くことが分かったり、コミュニケーションアイデアを考える上でのさまざまなヒントが得られましたよね。これらを伝えるために、3本の記事を作らせていただきました。

川上:特に1本目の記事が、今でも多くの方に読んでいただいているようですね。

便利がいい?いや、不便があるともっといい!!|ウェブ電通報

松井:はい。「不便益とは何か?」また「どういった価値があるのか?」という問いに、分かりやすく答えることができたのだと思います。あれから4年が経ちましたので、本日はその後の不便益をとりまく変化についても伺えればと。

川上:大きな変化の一つに、中学1年生の国語の教科書に不便益が掲載されたことがあります。掲載はちょうど4年前から始まっており、現在の高校1年生まで、4学年にわたって授業で取り上げられています。

松井:それは非常に大きな出来事ですね。義務教育を受けている若者たちが授業を通じて不便益に触れるようになったわけですね。

川上:今年、教科書のマイナーチェンジがあったのですが、そこでも引き続き掲載していただけることが決まりました。今後4年間も、全国の中学生たちが不便益について学ぶことになります。

松井:実際に不便益という考え方について学んだ中学生の皆さんからは、どのような反応がありましたか?

川上:新聞への投書や、学校で書いた読書感想文を私宛に送ってくれることもあり、特に多かったのは「こういう考え方があることに驚いた」「納得した」といった声でした。また、自分の過去の経験に対して「これも不便益でしょうか」と尋ねてくれる生徒もいました。

松井:それだけ自分の身近な生活と結びつけて、不便益に興味を持ってくれているということですね。

川上:ええ。私は不便益を新しいものやサービスをデザインするための原理として捉えているのですが、もう一つの側面として、既にある事象や過去の出来事をとらえ直すための視点としても活用できると考えています。教科書で学んだ生徒たちは、特に後者の側面に共感してくれているのだと感じます。

松井:不便益はもともと人間工学や機械工学の領域から出てきたテーマだと思いますが、近年は教育や社会、人文など、不便益という考え方が多層的に広がっている実感があります。

川上:そうですね。講演を依頼してくださる企業・組織の業界も広がっています。以前はメーカーや工学系の企業が中心でしたが、最近は教育関係の依頼が増えています。生徒向けの授業だけではなく、家庭科の先生向けの研修会、それからお寺での講演なども経験し、そのご縁でお寺の宗派が全国に配布している機関誌に不便益の連載を書かせていただくこともありました。こうした活動を通じて、不便益という考え方が確実に多様な領域へ広がっていると感じています。

川上浩司氏

AIが便利すぎる今、不便の価値とは

松井:この4年で、AIが世の中に急速に浸透しましたよね。特に生成AIが誰でも簡単に扱えるようになり、すごく便利な時代が到来したようにも感じられます。以前は検索して出てきた情報の中から取捨選択し、自分なりに答えを導き出していました。でも今は、チャット形式でAIに質問すると、“確からしい答え”を一瞬で提示してくれます。

川上:便利さという意味では、AIはまさに史上最強ともいえる優れたツールですよね。

松井:しかも最近の生成AIは、やり取りの中に“人間らしさ”を感じることもあります。不便益の研究でも、ロボットが人間らしく振る舞うことに価値を見いだした事例がありましたよね。

川上:豊橋技術科学大学の岡田美智男先生が開発している「弱いロボット」の一つ、「ゴミ箱ロボット」ですね。自分でゴミを拾わず、ゴミの近くでウロウロしているだけ。誰かがゴミを入れてくれると、ぺこりとお辞儀のような動作をする。非常に手間がかかるロボットですが、人とロボットとのコミュニケーションとは何かを考えさせてくれる。

松井:ロボットだから便利なのは当たり前と考えられる一方、そこに人間らしさや体温を感じてしまうような不便を加えると、愛着という価値が生まれるということですね。似たような意味では最近の生成AIとのやり取りにおいても人間らしいコミュニケーションが可能になってきています。ただ、最速で正解を導くことを期待されている場面では“人間ならではの回り道的な思考プロセス”は当然ながら省略されてしまうことが多くなる。自分でかみしめて検証する余地を挟むのはそれこそ無駄で、正しそうな答えに一気に直行してしまいます。

川上:大学の授業でも、そのことを実感する場面があります。たとえば、デザイン思考の授業で、学生がグループになって課題に対するソリューションをできるだけ多く出しましょう、というワークがあります。すると最近、これまでにないほどものすごい数のアイデアを出してきたグループがありました。100案ぐらいあったのですが、それはどうやらAIを使っていたみたいなんですよね。

松井:ある意味、正しい使い方と言いますか(笑)。AIを使えば、いくらでもアイデアの数は出せますよね。

川上:はい。ただ、その100案は、ほぼすべて既視感のあるアイデアでした。言葉を選ばずに言えば、面白くない。対して、学生が自分の頭で考えた案の中には粗削りながらも「お、これは」と思うものが含まれているんですよね。なぜそんな発想になったのか分からない。でも、なぜか面白い。そういう“思いついてしまった”アイデアには、人間らしい偶発性や熟成された何らかの痕跡がある。AIは知識や情報を大量に集めて組み合わせることは得意ですが、もしかすると人間が個体として過ごしてきた時間の重みや経験が宿った思考を出力することはできないのかもしれません。

松井: AIのアウトプットは“発酵していない”という言い方もできるかもしれませんね。人間は自ら体験して、時間をかけて思考したり試したりした結果、それが発酵してアイデアになっていく。

川上:自分の頭で考えるというのは、手間も時間もかかる不便なやり方かもしれません。でも、そのプロセスを経ないと出てこないアイデアだったり価値がある。それもまた、不便益の効能なんだと思います。

松井:そう考えると、AIを一切使わないということではなく、AIに情報収集を任せた上で、最後の判断やアイデアの組み合わせ、あるいは実験や検証を人間が担う。そんな役割分担が、これから当たり前になるであろう“不便益的なAI活用”のあり方なのでしょうね。

川上:そういう使い方もありますね。AIの「生成(ジェネレート)」と人間の「創造(クリエイト)」は、似て非なるもの。そこを見極めることが大切です。

松井:ジェネレートとクリエイトが補い合うわけですね。極端な例ですけど、スギを見るために屋久島までわざわざ足を運ぶとか、何時間もかけて熊野古道を歩いてみるとか、そういった体験にお金と時間をかけるツーリストの数がますます増えています。自分がした体験が他ならぬ自分の心に残り、熟成した結果、何かの拍子にアイデアとなって表れる。そういった体験的な思考プロセスこそ、人間らしいクリエイティビティにつながっていくのだと感じます。

松井浩太郎氏

“予測できない”体験から、ワクワクや感動が生まれる

松井:不便益を「予測できるか、予測不能か」という観点でもう少し深掘りしてみたいと思います。AIは、基本的には過去の情報をもとに現時点における予測を行う仕組みですよね。次に来るであろう言葉を確率論的に正しく並べていくことにおいて右に出るものはない。近年はその精度がものすごく高くなったことで、人間の頭脳を超えるような予測を出すこともある。

川上:そう考えると、未来予測という意味では、AIも人間もやっていることは同じかもしれませんね。過去の経験や情報から推論を組み立てていく。けれども、どちらも100%の予測は不可能ですし、人間だって、よく分からないまま「多分こうなるんじゃないかな?」と適当に言ってしまうことがある。

松井:予測できない状況って、実は人間にとって“好物”なんじゃないかと思う場面があります。もちろん、災害など人の暮らしを脅かすものであっては困りますが、体験のデザインだったりコミュニケーションの企画設計においては、あえて“予測不能”な要素を取り入れることで、よりワクワクしたり、もっと心に残るような感動が生まれることがあると思います。

川上:不便益の観点から見ると、不便な状況のほうが予期せぬ出来事が起きやすいという側面がありますね。そして、予測できなかった出来事の中にこそ、発見があったり、自分なりの工夫や対処が生まれたり、思わぬ面白さが見えてきたりする。不便なプロセスが組み込まれることで、豊かな体験につながることは多いんです。

松井:一つの事例になるのですが、私が携わっているプロジェクトに千葉県・房総半島の金谷という港町にこの6月にオープンする予定の「Golden Shrimp(ゴールデンシュリンプ)」というガーリックシュリンプ専門店があります。

松井:ハワイで定番のガーリックシュリンプをヒントに、日本人の味覚に合う特別なソースを開発。殻ごと香ばしく焼き上げられたエビに、きゅうりの一本漬けを添えて、大ぶりのご飯がどこまでも進む最高のコンビネーションで提供されます。目の前に海がひろがる客席は座っているだけで心地よく、富士山と夕日を存分に眺めながら食事ができる。そんな海辺のレストランが創られていっているのですが、実はまだこの場所に何もなかった段階からSNSでの情報発信を始めています。「今日は基礎工事がここまで進みました」「キッチンカーが完成しました」といった具合に、一歩ずつお店が出来上がっていく過程を共有しているんです。

いきなりピカピカの完成品を見せられるのではなく、ある意味で不確実な完成までのプロセス自体を見てくれる人たちの体験価値としてお楽しみいただく。これはまさに、不便益の視点が盛り込まれた「未完成という名の体験デザイン」です。

川上:予測不能であることがワクワクを生み、その道のりに共感が集まる。まさに不便益の視点がうまく取り込まれた設計です。予測不能な体験という共通項でいうと、私が「勝手に不便益認定」している事例がいくつかあります。たとえば、JALの「どこかにマイル」。通常よりも少ないマイル数で往復航空券と交換できるんですが、行き先が4カ所提示されて、その中から行き先がランダムに選ばれてしまうという仕組み。どこに行けるのか分からないワクワク感があります。

似たような事例として、ピーチ航空の「旅くじ」も面白いです。5000円のガチャを回すと6000円程度の航空券が出てくるのですが、どの路線が当たるのかはカプセルを開けるまで分かりません。

松井:面白いですね。行き先が分からないという不確実さは逆に魅力にもなる。

川上:はい。それから、TSUTAYAの「NOTジャケ借」も同じ発想です。ジャケットが隠されている代わりに、袋にキャッチコピーが付いているんです。たとえば「人間の腐った部分を詰め込んだらこうなる」みたいなコピーが書かれていて、内容が気になってつい手に取ってしまう。情報量をあえて制限することで、予測不能なワクワクが生まれる好例です。

もう一つご紹介したいのが、ワークショップから出てきたアイデアなのですが、「京都・左折オンリーツアー」。右折禁止だから、すぐそこを右折すれば銀閣寺に行けるのに、いったん通り過ぎて3回左折しないとたどり着けない。でも、その迂回の途中にある小道で何かを見つける。その“偶然”にワクワクが生まれるという企画です。

松井:そのような体験を、企画段階から面白そうだと感じて生み出す行為は、現時点では人間にしかできないのかもしれないですね。AIには身体性がないので、現場に行ってドキドキすることもなければ、風景や音、匂いを感じることもない。実際に身をもって体験する行為にしか、言語や記憶、感情が宿ることはありません。予測できない状況に自ら飛び込んで、そこで何を感じるか。そういう偶発的な体験の積み重ねは、結果として記憶に残るアイデアの発想にもつながっていくのではないでしょうか。

川上:あえて不便な選択をすることで、思考や感性を刺激できる。予測不能な状況が、その人にとってのドラマを生む。そのようなメソッドとして不便益を捉えると、マーケティングや体験設計などの領域にも応用の幅が広がるのかもしれません。

信じることと疑うこと、それらの間の“ゆらぎ”の意味

松井:ここまでのお話を振り返って、「信じること」と「疑うこと」というキーワードが浮かびました。人間って、その両方のバランスの中で揺れ動くからこそワクワクできるんじゃないかと。信じる気持ちがあるからこそ、それが揺らいだときには不安や疑いが生まれ、その“ゆらぎの幅”がドラマ性やドキドキ感を生んでいく気がします。

川上:確かに、ドキドキって信じることと疑うことの絶妙なバランスで生まれる感情ですよね。100%信じ切っていたら、ワクワクもしない。逆に、完全に疑っていると楽しめない。

松井:まさに。TSUTAYAの「NOTジャケ借」も、キャッチコピーに惹かれて「これ面白そう!」と信じたくなる気持ちがある一方で、「本当にそうかな??」と疑う気持ちも実はある。だからこそ、借りてみようと思えるのだと思います。

川上:「どこかにマイル」や「旅くじ」も同じ構造ですね。信頼できる航空会社が提供しているとはいえ、行き先が分からないという点で、少し不安や疑いが入り混じっている。その絶妙なバランスが“旅のワクワク”を生んでいるんでしょうね。

松井:そう考えると、不便益的なアイデアを取り入れた企画が成立するのは、ベースに企業の信頼性やブランド価値があってこそ、と捉えることもできますね。

人間だからこそ、生み出せるアイデアとは?

松井:今のお話に関連して、近年は企業やブランドのパーパスが重視されるようになってきました。サービスや商品の背景にある“信念”を、いかに社会に伝えるかが問われている。一方通行の発信ではなく、言葉を介した世の中とのキャッチボールが必要で、信念が届くかどうかは言語に委ねられているといっても過言ではありません。

不便益もまた、そうした“言葉による意味付け”を通じて伝わっていくものだと思うんです。たとえば中学生が教科書で不便益という考え方に触れたことで、自分の体験が腑に落ちたという話がありましたよね。あの“分かった”という感覚。あれは、体験したことや出来事から原因へとさかのぼって推測する「アブダクション(abduction)」という思考法に通ずるものがあります。予定調和ではない出来事を、言葉を使って後から理解することで、自分の中に落とし込んでいく。そうした思考や感情のプロセスこそが、人間らしさの正体でもあり、創造性の源泉になる気がしています。

川上:そうですね。人と会話していても、相手の発言の背景に「こんな前提があるんじゃないか」と無意識に読み取ったりしますからね。日常はアブダクションの連続です。

松井:しかも人間には、自分が体験していないことでも信じられる力があるんですよね。たとえば、誰かが語った歴史の話を、自分は見てもいないのに自然と信じている。これって、創造の前提になる重要な能力だと思っていて。信じることで、他者の体験を自分のストックに変えることができる。それがあるから、人は自分の頭で新しいアイデアを考えられるんだと思うんです。

川上:僕も最近、たまたま「平清盛の邸宅跡」という看板を見つけて感動したんですが、それって“清盛がいた”という歴史を信じているからこそ、そこに価値を見いだせるんですよね。

松井:人間がワクワクするようなアイデアの根本には、やはり「不確かさ」とそれを「信じる力」があると思います。ここに、これからの創造性のヒントがあるのかもしれませんね。今回の対話を通して「信じる」ことだけでなく、「疑う」ことも、企画やアイデアを形にしてゆく際のヒントとしてすごく重要なんじゃないかと気付くことができました。体験するプロセスの中にあえて疑いや不安、戸惑いが生まれる瞬間をつくりながら、最終的には感動したり記憶に残る体験へと着地させる。ここを設計できるかどうかが、企画の面白さを左右するのではないでしょうか。

川上:おっしゃる通りですね。不便益の正体って、まさに「身体性」と「信じる力」、そして今のお話にあった“疑わせるセンス”のようなものなんだと思います。これらは人間だけが持ち得る感覚で、AIには実行できないものかもしれません。

松井:そう思います。これまでにないぐらい便利極まりないAIがあって、一方には不確かさや予測不能な体験を蓄積した先で価値に変えようとする人間がいる。不便益という考え方は、ここから先のAIと人間の理想的な関係をアップデートするキーになるかもしれません。次回も、事前には予測できない答えにたどり着いてしまうような対話ができるのを楽しみにしています。