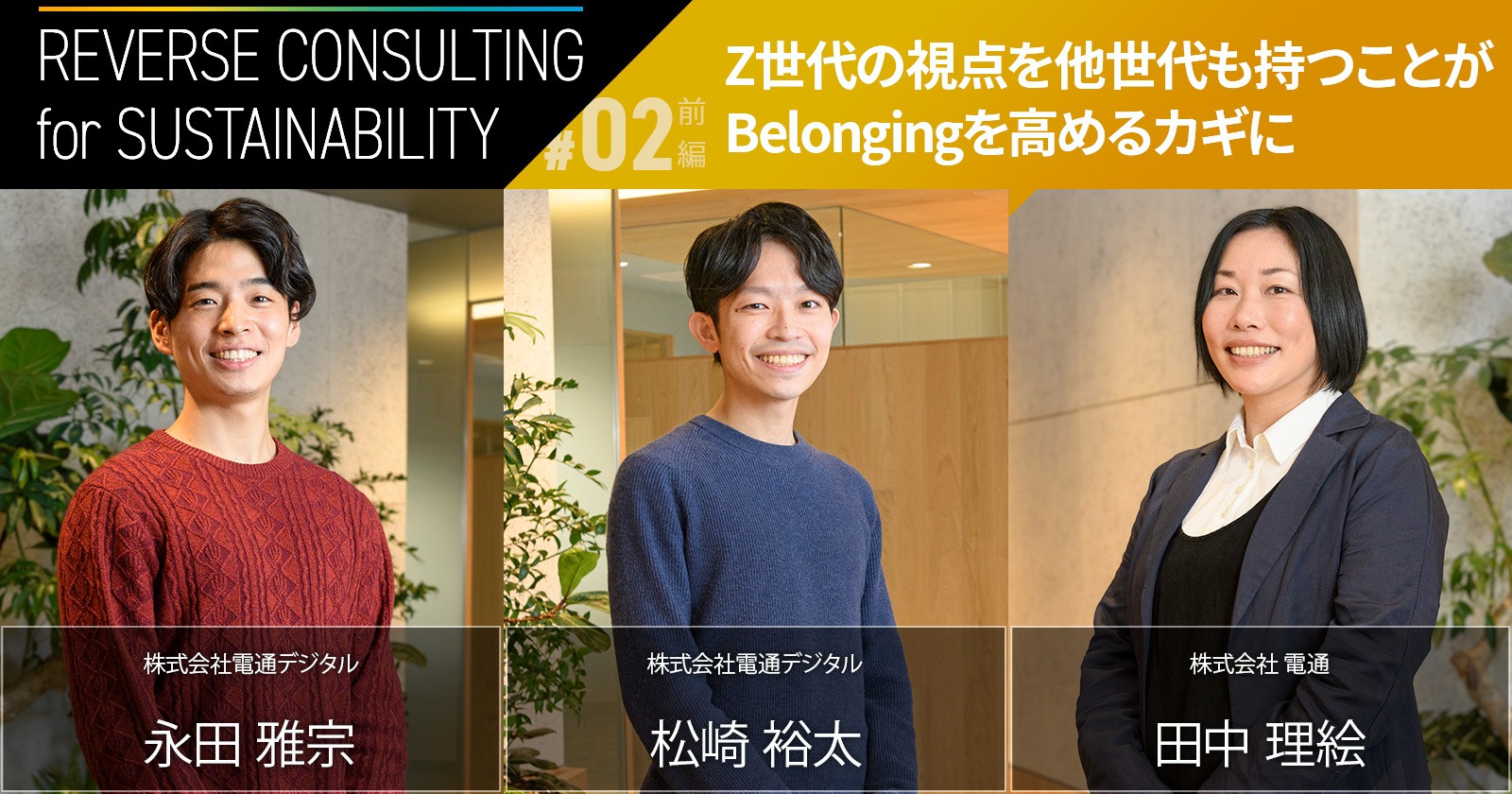

電通ジャパンでは、サステナビリティ・ネイティブと呼ばれるZ世代と共に企業のサステナビリティを推し進めるサービス、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY 」をリリースしました。このサービスに携わる、株式会社電通デジタル 内のチーム「YNGpot.™ 」共同代表の松崎裕太氏と、コンサルタントを務める永田雅宗氏、そして電通Team SDGsの田中理絵氏がサステナブルな組織や、「アルムナイ」と呼ばれる退職者ネットワークなど、次世代から支持される組織の在り方について語ります。

Z世代のサステナビリティは、「倹約家」的な発想に基づいている側面も 株式会社電通デジタル 永田 雅宗氏 永田: 最近、さまざまな企業さまから「Z世代の視点の意見が欲しい」とアドバイスを求められる機会が増えてきたなと感じています。その時は「壁を取り払うこと」を意識しながら、自分の意見を率直にお伝えするようにしています。

田中: 具体的なケースはありますか?

永田: 以前、サステナビリティのために「太陽光パネル導入」という話になったとき、「廃棄の問題はどうするんですか?」とか、「二酸化炭素排出量の観点で、新しいものを作るより古いものを使い回したほうがいいのでは?」といった意見を忌憚なくお伝えしました。そもそもZ世代のサステナビリティ思考には、安くていいものを探してきて、長く使いたいという発想が根底にあるのではないかと。言い換えると「倹約」とも取れるのかなとも思うんです。

田中: 義務感ではなく、限られたお金や時間や資源を有効活用したいという感覚って、とてもナチュラルだし、頭でっかちではない、身体感覚に馴染んだ「エコ」ですよね。

永田: 企業のサステナビリティにはビジネスアジリティ(ビジネスの環境変化に素早く的確に対応する能力)が重要だと思っています。判断のためにはZ世代の率直な意見が役に立つんです。半年前には誰も予見できなかったような変革が次々起こるビジネスの世界では、素早く情報をキャッチアップして、意思決定することが重要でしょうから。

社員それぞれが関心のある情報を生かせるよう、ネットワークをつなぐ人材が重要 株式会社電通デジタル 松崎 裕太氏 永田: 各社員の個性の伸ばし方や、生かし方をサポートするのは、企業の役割だと思います。「うちの会社にはこんな面白い人がいるんだ、こんなことやっていい会社なんだ」と周知できれば、また新たな種が見つかって、インクルージョンも事業継続性も達成しやすい風土ができるのではないでしょうか。

松崎: 情報をキャッチするアンテナは、所属する企業のビジネスと直接関係がない、社員それぞれの個人の趣味でもいいと思います。よく経営学でも「イントラパーソナル・ダイバーシティ」と呼ばれていますが、企業が社員の知の探索を促すことは、1人の人間の多様な経験や幅広い知見を増やすことにつながると考えます。また、そういった多様な経験を持つ人材の方が、社内外でも複数のコミュニティーとつながりやすく、結果的にストラクチャル・ホールを豊かに持つことができるのではないでしょうか。こうして組織を縦割りではなく、“ネットワーク”として捉え、さらにはその社内外ネットワークを企業活動に活用できるバウンダリー・スパナーの役割を担える人材が増えたら、社内のダイバーシティやインクルージョンはもちろんのこと、企業が一丸となって取り組まなければいけないイノベーションやサステナビリティについても前に進んでいくのではないでしょうか。「この人がハブとなって組織のカルチャーが広がっている」とか「この人が、今までつながっていなかった部門間をつなげている」とか。そういった社会的ネットワークを生み出せる人材がいることで初めて、組織の垣根がなくなっていくと思います。

永田: ハブになりそうな人を見つけた上で、それぞれが社外でやっていることの共通項を見いだして、接点をつくってみると変革が生まれるはずです。三人寄れば文殊の知恵ではないですが、私が始めたコーヒーサークルの活動 だって、発端はそうでした。

アルムナイも含め、コミュニティーの多様性担保はビジネスに役立つ 田中: 近年「アルムナイ」と呼ばれる、退職者とのつながりを継続するネットワークが増えてきました。退職したから無関係ではなく、その後も付き合い方を変え、緩く関わっていくことが、退職者にとっても、企業にとっても有益と考えられています。お2人は、アルムナイにどういう可能性があると感じていますか。

株式会社 電通 田中 理絵氏 永田: YNGpot.™に関して言えば、退職者がYNGpot.™の打ち合わせに出席することがあります。連絡用のSNSでもアカウントを残しておき、いつでもコミュニケーションが取れるようになっているんです。定期的に情報交換することで、いずれ何か一緒にできたらいいね、程度のつながりをキープしていますね。もちろん、機密情報には配慮した上で、です。

松崎: 近年のビジネススタンダードの変化は、アルムナイのポテンシャルが増幅させていると思います。具体的には、最近はリモートワークの普及などもあり、対面での他部署との交流や社内コミュニティーがどんどん減っているように感じます。もちろん、このトレンドには悪い側面だけではなく、良い側面もあると思っていて。例えば、オンライン上でのつながりが普及した結果、今までであれば、途切れていた仕事上のつながりの方とも、気軽にデジタル上でつながれるようになりました。それこそ、出社の機会も減っているので、継続してビジネスチャットツール上で会話さえできてしまえば、部署異動や退職された方がいても、その事実に気付かずに連絡が取れてしまう。これによって、結果的にアルムナイも受け入れやすくなったという側面もあるのではないでしょうか。その他にも最近、少しずつですが、退職者に副業として仕事を発注するケースや、企業への出戻りの事例も耳にするようになったと思います。昔と比べて、転職・退職への印象も変わり始めましたよね。

田中: 企業は所属する個人の多様性だけでなく、コミュニティーの多様性も仕組みとして担保できると良いということですね。従業員満足度の高い企業では、ボランティアデーなど、あえて日常業務から離れる機会をつくり、越境ワーク

松崎: 私は社員全員がマイビジョン、マイミッションを掲げ、「自分の手で世の中を変えていきたい」という強い思いで仕事に取り組める会社を増やしたいです。「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」を通して、「自分たちのチームにしかできないこと」「自分たちが真にやる意味があること」を追求したい。そこを掘り下げていくことで、みんなが幸せになれる社会をつくれると強く信じています。

永田: お悩みを抱えている企業さまの「閉塞感」を取り払うことにつながればと思います。その実現のためにも、まずは小規模からでも、個性を伸ばしたり生かしたりするサポートができるよう、忌憚なき意見を出し続けたいですね。積み重ねることで、新しいサービスや事業を生んで、世界経済、ウェルビーイングの文脈でも豊かになった社会を目指したいです。

田中: お2人とも共通して、個人を生かせる会社を通じてよりよい社会をつくりたいというビッグビジョンですね。2022年8~9月に電通総研と電通 グローバル・ビジネス・センターが実施した「チェンジメイカー調査(3か国5都市) 」のデータを見ても、日本は他国に比べて、仕事や会社にネガティブな印象を持ち、社会に懐疑的な人の割合が高めです。このことが日本の経済成長や主観的ウェルビーイングを低くとどめていることと関係するならば、お2人のおっしゃるように、自己実現も他者の幸福も両立できる働き方や組織が広まることで、社会は変わっていきそうです。

社内、社外を問わず、さまざまな人々と交流を深め、ネットワークを構築していくことで、新しい事業、新しいビジネスアイデアが生まれると語るYNGpot.™のお2人。実現のためには、人と人、部署と部署、会社と会社をつなぐ「ハブ(HUB)」となる人を置いて閉塞感を払拭し、社員全員が個性を伸ばせるDEI&Bを感じること。こうした組織文化が、企業の長期的成長を支える土壌になっていくのではないでしょうか。Z世代(将来世代)視点の忌憚ない意見を真摯に聞き、柔軟にビジネスに生かしていくことが、サステナブルな企業経営を実現する重要なカギとして注目されています。