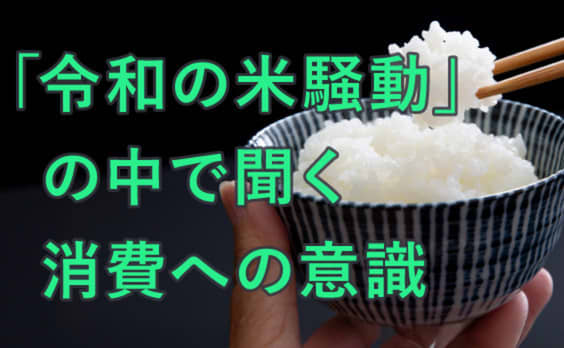

「令和の米騒動」をきっかけに、近年注目を集める農産物の価格高騰や供給不安を含めた、生産から消費までをつなぐ食料システムの課題。国によって状況は異なるものの、「食料の物価高が生活を逼迫している」という現象は日本に限った話ではありません。

グローバル調査会社Toluna社が2025年6月に実施した13カ国の消費意識調査(Economic Sentiment Tracker)と同条件で比較できるよう、電通では同時期に日本版の調査(調査会社Toluna社)を実施(調査概要はこちら)。今回は、記事の前半で他国との比較、後半で日本のみで聴取した食に関する最新の消費意識をご紹介します。

物価高は日本にとどまらない

6月中旬時点のウェブアンケート意識調査では「今後3カ月の経済の見通し」について、日本は50%が「悪化する」と回答し、「改善する」と回答した割合は1割未満でした。その他、「悪化する」という見通しが過半数だった国は、イギリス・フランス・アメリカ・カナダ・シンガポール・オーストラリア・タイでした。反対に「改善する」見通しが過半数だったのはインドのみでした。

2025年6月実施(日本のみ電通「経済意識と食のサステナビリティ調査」、その他の国はToluna実施「Economic Sentiment Tracker」より。調査概要は記事の末尾を参照)

また、「もし3カ月以内に自己裁量での消費を増やすとしたらその条件は何か」も聴取したところ、多くの国で理由の1位に挙げられたのは「物価高がおさまったら」でした。物価高は日本だけの問題ではないことが改めて感じられます。

2025年6月実施(日本のみ電通「経済意識と食のサステナビリティ調査」、その他の国はToluna実施「Economic Sentiment Tracker」より。調査概要は記事の末尾を参照)

グラフは割愛しますが、「先月と比べたお金を使う意識の変化」を聴取した設問では、14カ国すべてで「買い物の習慣は変えていない」は2割台までにとどまり、多くの人に「買い物習慣が変わってきた」と感じられている様子です。

特に国による違いが大きかったのが「より安価なブランド・代替品に切り替えている」と「不要不急の支出を削減している」の項目です。2つの項目を並べてみると、「より安価なブランド・代替品に切り替える」の割合が14カ国平均に比べて特に高いのはタイ・シンガポール・インド・フィリピンで、「不要不急の支出を削減している」の割合が特に高いのは、日本とオーストラリアでした。

2025年6月実施(日本のみ電通「経済意識と食のサステナビリティ調査」、その他の国はToluna実施「Economic Sentiment Tracker」より。調査概要は記事の末尾を参照)

グラフは割愛しますが、「先月と比べた支出の増減」を聴取した設問で「支出が増加した」と答えた人(各国平均で41.0%)に対して、どのジャンルの支出が増えたかを聞くと、すべての国で1位は「食料品」でした。日本でも、「先月より支出が増加した」と答えた92人のうち、増えたジャンルは「食料品」(72.8%)が他に比べて突出して高く、1位でした。次いで、「外食・テイクアウト」(25.0%)となりました。

全体を通じて日本の消費マインドは「経済の見通しはさらに悪化すると考えており、物価高と感じる間は不要不急の支出の削減を意識しているが、安価な代替品に切り替える行動は多くはない。日々の生活に必要な月々の食費が増加したと感じる」状況と言えそうです。次の章からは、食に特化して日本オリジナルのデータを見ていきます。

米の価格高騰は一時的ではなく、食料システムの変革が必要

ここからは日本オリジナルの調査結果を見ていきます。「米の価格高騰・品薄は一時的ですぐにおさまるだろう」という意見には「そう思わない」の回答割合が72.4%で、「農産物の生産から消費まで、日本の食料システムの変革が必要だ」という意見には82.4%が「そう思う」と回答しました。一次的ではない、抜本的な変革の必要性を多くの人が感じているといえます。

2025年6月電通「経済意識と食のサステナビリティ調査」より日本全国N=250

食品を買うときや外食するときに「日常的にある+たまにある」行動を聴取した設問で、92.0%があてはまると回答したのは「値引き・セール品を選ぶ」です。それ以外にも「できるだけポイントが多くつく商品を選ぶ」78.4%、「もっとも価格が安いものを選ぶ」78.0%と、コスト意識は強く持っている様子です。

しかし「品薄や高価格で、国際情勢の影響を感じる」80.0%、「食品ロスを意識して選ぶ」76.4%、「産地が明記された食材・料理を選ぶ」73.2%など、価格コンシャスなだけではなく、産地を含めて食を取り巻く環境が見えることに、関心を持つ人の多さも確認できます。

2025年6月電通「経済意識と食のサステナビリティ調査」より日本全国N=250

企業が農業支援をする、生産者とつながることへの期待

下記のグラフそれぞれの設問への反応を見ても「日々の暮らしを(経済的に)守る」(青枠)ことと、「日本の食料システムの変革に貢献したい」(赤枠)という2つの思いが高い割合になっています。長期的には危機意識をもって国内農業を支援すべきだという思いと、短期的には経済不安で価格優先したいという思いの両方が意識の中に存在している様子です。

2025年6月電通「経済意識と食のサステナビリティ調査」より日本全国N=250

その中で「国内農業の課題解決に取り組む企業には、好感が持てる」はトップスコアで、85.2%がそう思うと答えています。購入するだけではない、新しい仕組みや変革の担い手として、企業が関わることへの期待値は高いと言えそうです。

有機農法でも国産飼料・肥料を使う場合でも、生産時のコストアップがブランド化されるなど収益につながらなければ、生産者としては変革に踏み切れません。調査結果からは、日本の低価格意識の高さをふまえると、「環境負荷低減」などを訴求しても簡単に選ばれるわけではないことも見えてきました。

2025年6月電通「経済意識と食のサステナビリティ調査」より日本全国N=250

サステナビリティにお金を払いたい意識はあっても、実際の行動は伴わないことについては、国内外のさまざまな消費者行動研究や実証実験でも指摘されています。「日常的に買う価格の1.5倍高くても、買いたいと思う食品」では、環境負荷低減・生物多様性配慮が高価格でも受け入れられる割合は4割弱でした(緑枠)。

しかし、「生産者が手間ひまかけて、丁寧に品質管理されたもの」は58.0%、「日本の食や地域を支える生産者の応援になるもの」は54.8%と、過半数が1.5倍高くても買いたいと回答しています(赤枠)。もちろん「毎日1.5倍の価格帯を選ぶ」ことは物理的に難しいでしょうが、ただ「物価高で同じものが高くなった」のではなく、「理由があって高くなっている」という食品の背景は受け入れやすくなっている様子です。

次回は、食に特化せず「サステナビリティに配慮された商品のプライシング」について、マーケティングの観点から、経済学の知見をふまえビジネスに応用・実施できるヒントを紹介します。

【調査概要】

電通「経済意識と食のサステナビリティ調査」

対象エリア:日本全国(人口構成にあわせて割付)

対象者条件:18〜79歳(性別回答選択肢「男性」「女性」「その他・答えたくない」)

サンプル数:250人

調査手法:インターネット調査

調査時期:2025年6月

調査実施会社:Toluna

Toluna「Economic Sentiment Tracker」

対象エリア:13カ国(アメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、インド、シンガポール、タイ、フィリピン、オーストラリア)

対象者条件:18~79歳(性別回答選択肢「男性」「女性」「その他・答えたくない」)

サンプル数:3500人(アメリカ500人、その他の国250人ずつ)

調査手法:インターネット調査

調査期間:2025年6月

調査実施会社:Toluna