「成長し続けるチーム」をつくるには〜経済学・人間科学・AIで、生産性向上にどうつなげるか〜

日本の1人あたり労働生産性はOECD加盟国38カ国の中で32位と長期低迷しています。本記事では生産性向上の鍵を握るデジタル化とモチベーションに焦点をあて、「タレントマネジメント」や「ミドルマネジメントのサポート」を通じた生産性向上のヒントを探ります。

ミクロ経済理論やマーケットデザインを専門とする政策研究大学院の安田洋祐教授と、HRテック企業のミイダス執行役員の越智道夫氏、同社最高科学責任者の神長伸幸氏と、電通サステナビリティコンサルティング室ディレクターの田中理絵の4人の座談会を紹介します。

ミイダス

パーソルグループのダイレクトリクルーティングサービス会社。求職者のスキルや経験、コンピテンシー診断(個人の行動特性や思考性を診断)の結果に基づき自社に合いそうな人材に自動スカウト送信できる定額制サービスが特徴。また定額料金内で求職者からの応募の促進を実現する採用ブランディングのサービスも好評。

出社などによって、人の距離(D)を縮めると組織の生産性(S)は上がるのか?

田中:本日のテーマは「外から働きかけて、チームの成長をどう促進できるか?」です。精神論ではなく、データの裏付けを持つ形で、ビジネスにおいて人を動機づけてチームや組織が成長する方法を探りたいと思っています。最初に、今回の思考の補助線となる「SDG仮説」について安田先生、解説していただけますか。

安田:SDG仮説のSは、「Scale(尺度)」のことで、スキルや売り上げなどで測れる定量的な評価や見える化を表しています。Dは「Distance(距離)」で人と人との相対的な距離感をつかむ物差し。価値観など距離が近い人とは自然と協力関係が生まれると考えられます。Gは両者がバランス良くかけ合わさって引力が生まれることから「Gravity(引力)」、魅力的な場ができるという仮説です。

大きく見れば、日本企業はDを大事にして、同質化が進んだ。その後、能力主義のSの尺度を人事評価に取り入れたけれど生産性が上がらない、という状況だと思います。組織にとって、SとDという性質の異なる2つの尺度両方を持つことの効果を実証できたらと思っています。

田中:働く人にとっても、職場の居心地のよさに関わるDと事業成長に関わるSの両方が、所属企業としての魅力になりますよね。昨今、出社を促す企業が増えたのは物理的な距離(D)が、生産性や成果(S)に関係するためでしょうし、DをSにどうつなげるかはサステナビリティ経営でも注目の領域です。

神長:実は本日お話しできるのを楽しみにして、ガチで勉強して資料を作ってきました。

安田:おおっ、本当だ。「ミイダスのアセスメントからみたSDG仮説」と書かれてる!他の人が作った、SDG仮説が使われている資料をはじめてみました。光栄です。

上司が弱みをさらすチームは、エンゲージメントも生産性も高い

神長:「データサイエンスは、データから傾向を見つけて検証し、プロダクトに実装するまで時間がかかる。仮説を持てたら、ショートカットできるのでは」とミイダスの現社長・後藤が考えたことをきっかけに、2019年にミイダス HRサイエンス研究所を設立しました。AIやデータサイエンスを扱う情報科学と、心理学・経済学・言語学などの理論・仮説を扱う人間科学を融合して研究しています。

安田:神長さんが早稲田大学で研究していらっしゃったときと、ミイダスでは、研究の仕方は違うのでしょうか。

神長:取得できるデータ量が大学の研究とは全然違います。ミイダスは55万社と契約し、転職前と転職後、組織サーベイなどを通じて約150万人のステータス別データが分析できます。

田中:コンピテンシー診断は、たしか転職のマッチングをする際にスキルだけではなく、性格を含めた転職希望者の資質が、転職先の組織文化と「肌が合うか」や「活躍できそうか」を、判定するものでしたよね。

神長:はい。コンピテンシー診断ではパーソナリティ、ストレス要因、上司または部下としての適性など52項目を10段階でアセスメントします。さらに、バイアス診断ゲームという無意識に働く思考バイアスを診断するサービスもリリースしたので、合計で74項目のかけあわせが可能です。

越智:そこまで項目が多いと、同じスコアになることはほぼないので、その組織で評価されるハイパフォーマーに共通する高い項目3つを設定して、募集ポジションに合わせて職場で活躍できそうな人を自動判定します。

田中:上位3つの属性を重要と決め、スコア管理するのは、越智さんお得意のブランドマネジメントの考え方と近いですね。このコンピテンシー診断は、転職以外では、人事セクションが人材配置に使うのでしょうか。

越智:使い方としては人事セクションが裏で密かに使うよりも、あえて「自分をさらす」ような使い方を推奨しています。客観的な数字をベースに上司が弱みを見せたチームの部下たちは、エンゲージメントも生産性も高く、しかもダブルスコアぐらい違っていました。だから、コンピテンシー診断をもとに上司部下の1on1が変わるような活用方法や、コンピテンシー診断の結果をラップにしてカジュアルに自己紹介できるなど、いくつかの活用方法をつくって働きかけています。

安田:あえて公表するとか、ラップにする発想が面白いですね。ミイダスラップは後半「チームワークを重視しない」とか、毒も入っているのに受け入れやすい。そもそも、なぜラップにしたのでしょうか。

越智:52項目のデータをメンバー全員分なんて見ていられないし、自分のものさえ覚えられない。じゃあどうシェアするといいのか。上司の弱みをどんなタイミングで見せてほしいかを調査したら「雑談とか飲み会の時で、あんまりシリアスにやってほしくない」という意見があったので。

神長:科学的な知見って「難しそう」と捉えられがちですが、われわれとしてはせっかくアセスメントされた個人の特徴はできるだけ活用していただきたいので、親しみを持てるようなラップの形はとても良いと思っています。私たちHR研究所のミッションは、「科学的な知見を生かし、活躍の機会損失を減少させること」なので、研究としても雇用後に活躍するところまで追いかけたいですし、研究成果の活用という視点でも雇用後にどんどんコンピテンシー診断を利用してほしいですね。

越智:採用以降もデータプラットフォームで支援できるようになり、ダイレクトリクルーティング以外のプロダクトも拡充しました。例えば、朝日新聞さんとの「人」を大切にする企業を表彰する「はたらく人ファーストアワード」は3年目で、賛同企業数3627社になりました。アワード規模では日本で2番目、グッドデザイン賞の約6000社に次ぐ多さで、企業価値向上や企業PRに貢献しています。そのほかに福利厚生やeラーニングなど、中小企業だと手が回りにくいけれど若い従業員から重視されている仕組みをミイダスプラットフォームで利用できるようにしています。

田中:すべてに共通して「人への投資が組織を成長させる」という信念を感じますね。

類似性の魅力と成長実感のバランス

神長:自分に似ている人に魅力を感じるという「類似性魅力仮説」という研究がありまして、類似性の要素は、人口統計的な類似性(性別・年代・社会的地位など)と心理的な類似性(性格・興味・心情など)があります。2024年の学術論文「就業場面における類似性魅力仮説の検証」によると、人口統計的類似性は採用選考やチーム誕生時に影響し、心理的な類似性は長期間チームで働く際に影響しやすいそうです。

安田:採用といえば、経済学にはオーケストラ演奏のブラインド・オーディションにおける有名な研究があります。社会的地位の高いオーケストラは男性の演奏家が多いのですが、性別がわからないように姿を隠して演奏し審査を行ったところ、女性の合格者が増えたというものです。著者のクラウディア・ゴールディン氏は、2023年にノーベル経済学賞を受賞したことでも話題となりました。

神長:まさに「人口統計的な類似性が採用選考に影響した」事例ですね。この場合は、単純に類似性だけに頼ってしまった結果、ネガティブな影響も出てしまったんだと思います。

安田:男性という同質性の強いD軸だけだと、実力のS軸で優秀な女性を落としてしまう。かといって、もしも完全実力主義でS軸の尺度だけでメンバー選定すると、パレートの法則(売り上げの8割は2割の社員に依存することを表す法則)で上位2割しか活躍できない組織になってしまう恐れもあります。一人でやりきる仕事は企業にほとんどありませんし、チームで動く前提ですよね。コンピテンシー診断のように、SとDの要素両方で「この組織で活躍できそうな人」の指標を持つことが大事だと思います。

田中:自社メンバーに類似した「ウチに合う人」はチームでうまくやってくれて、評価されやすいでしょう。でもSとDともに近すぎる状態だと、多様性がなく変化に弱くなりませんか。

安田:全員の距離が近くなる必要はないと思います。人同士の距離が見えない組織の中で、同じ学校とか出身地とか、趣味とか理念とか、軸が増えてくると距離感の近い集団がポコポコ出てくる。距離感の近い人同士は、部署が違ってもやり取りするから、担当している仕事は遠くても何をしているかの情報共有ができ、困っている時に協力関係を築きやすい。

Dの物差しがいろいろあることによって団子状態の人の集まりができ始め、協力行動が生まれてくる。一方で、違う団子もできるので、異なる集団間での競争も適切に働く。こうしたDがある組織の方が、Dの尺度や仕掛けがない組織に比べると適切に協力できるのではないか、という捉え方をしています。

田中:そうか……優劣をみるSと違って、Dは軸が1つではないのですね。テックカンパニーで、あえて登山などのカルチャーイベントが盛んなのは、個人と会社の距離を近づけるためだと考えていました。でも実際は、イベントがきっかけで協力しあう団子がいくつかでき、それが生産性に効果をもたらすのかもしれません。アメリカの大手調査会社であるギャラップ社の従業員エンゲージメント調査「Q12®」(※1)でも「仕事上で最高の友人と呼べる人がいる」が重要な問いとして入っていますし。

※1=ギャラップ社の従業員エンゲージメント調査「Q12®」

ワークエンゲージメントとも呼ばれる、仕事への熱意や没頭度合いを測定するための12の質問項目で企業のパフォーマンス向上のための示唆を得る

神長:フレッド・ルーサンスという研究者が、人的資本の一部として「心理的資本」という考えを提案しています。業務成績向上のために測定・開発される心理学的な特性のことで、「自己効力感」「希望」「レジリエンス」「オプティミズム」の4つがあります。これらは生産性を上げる項目を心理的にみるもので、組織行動領域特有かつ、開発や変化が可能という考察がされています。ミイダスのコンピテンシー診断の項目の多くは、ルーサンスの心理的資本の定義にあてはまると考えています。

安田:「自己肯定感」はよく聞きますが、「自己効力感」はそれとは違うのでしょうか。

神長:「自分は何でもできる」と思うのは自己肯定感や有能感で、自己効力感はタスク別に設定されます。例えば数学はできるけど、英語はできない人がいたとして、「数学だけ使うこの仕事なら役に立てそう」と感じるのは自己効力感です。

安田:なるほど。何でもできるのが肯定感、個別で役に立てそうなことを考えるのが効力感ですね!

神長:最後に、場の魅力Gは個人が持つのではなく、関係性からでてくるとするなら、社会関係資本に近いのかなと。人々の関係性には類似性による結束型ネットワークと、非類似性の橋渡し型ネットワーク(※2)があります。橋渡し型は、結束力は弱いが開放的で、さまざまな資源が流入するので、新たな情報の獲得が容易です。

※2=橋渡し型ネットワーク

幅広くて薄い人間関係や組織間のネットワークのこと。同質的な「結合型」と対比され、異質な人・異なる専門性がつながることで、知識伝達やイノベーションの推進に役立つ。

(Adler & Kwon, 2002; 服部, 2020; Putnam, 1995)

田中:橋渡し型ネットワーク、ヒントになりそうです。私がいる部署は専門職に近いので「居心地は良いし、自律的に働けてやりがいもあり、不満はない。でも成長実感が得にくい」という30~40代もいます。働きやすくても、成長実感がないと組織へのエンゲージメントは下がってしまう。

神長:私も、類似性のネットワークで満足できなかった人が橋渡し型ネットワークを作り両方が共存すると生産性が向上するのではと仮説をたてています。今後、実証的に研究したい話題です。

田中:下記の1on1動画で「デザイナーは専門職として接していたが、実はリーダーをやりたい人だ」とミドルマネジメントが気づいたように、異動しなくても新しい成長の道を見つけられる仕組みはいいですよね。

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます

安田:ひょっとすると、SDGのGはGrowth(成長)にした方がしっくりくるかもしれませんね。ある時点を捉えたスナップショット的なSとDだけではなく、従業員目線で自分が今後成長できるかどうかは、重要な尺度だと感じました。こういう部署でこの能力を磨けたら「おそらく成長できる可能性が高い」という期待は、強い動機づけになりそうです。

田中:成長という言葉の中に「隠れた資質が開発される期待」や「ポジションへのこだわり」が強い場合は、本人の努力ではどうにもならなくてしんどい。だったら、目指すものはチームの成長においたほうが気も楽になるし、貢献実感も持てる。マネジメント以外のメンバーにも「チーム・組織の成長を担っている」というオーナーシップが持てるといいのではと個人的には考えています。

越智:HRは競合他社のベンチマークデータがない、自社データしかないというのがネックです。業界共通の指標や尺度を持つこと。そして上司の責務だけでなく、部下の役割や義務とは何だろうということと両面からいかないと。リーダーシップと同じようにフォロワーシップが評価されるようにしていきたいです。

神長:隠れた資質やフォロワーシップを測定し、個人の成長度合いをトラッキングできる仕組みは使えるようになってきたので、ミドルマネジメントが活用できるシチュエーションも考え、実装していきたいと思います。

田中:まだまだ話は尽きませんが、本日は生産性向上のためにできることについてさまざまな角度から、示唆に富んだお話をいただきました。ありがとうございました。

※掲載されている情報は公開時のものです

この記事は参考になりましたか?

バックナンバー

著者

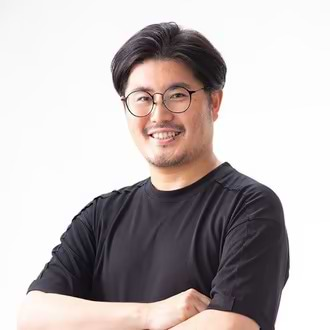

安田 洋祐

政策研究大学院大学

教授

1980年東京生まれ。02年東京大学卒業。最優秀卒論文に与えられる大内兵衛賞を受賞し経済学部卒業生総代となる。米国プリンストン大学へ留学、07年にPh.D.(経済学)を取得。大阪大学准教授などを経て、25年10月より現職。専門はゲーム理論およびマーケットデザイン。American Economic Reviewをはじめ、国際的な経済学術誌に論文を多数発表。政府の委員やテレビのコメンテーターとしても活動している。20年に「経済学のビジネス活用」を目指して株式会社エコノミクスデザインを共同創業。主な著書(共著)に『日本の未来、本当に大丈夫なんですか会議』(日本実業出版社, 2024年)など。

越智 道夫

ミイダス株式会社

執行役員・CMO

ロレアルで13年間マーケティングに従事した後、ユニリーバではLUXのシニアブランドマネージャー、そして資生堂ではグローバルHQのブランドマネージャーを歴任。約20年の消費財や化粧品業界における経験の後、レノボ・ジャパンにて、LenovoとNECの2つのマーケティングを統括。現在はHRテック企業のミイダスにて執行役員CMOとして就業中。 また、滋賀大学では経済学部のプロフェッショナルアドバイザーとしても活動中。

神長 伸幸

ミイダス株式会社

HRサイエンス研究所

所長

1976年東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、心理学を志して同大学教育学部に学士入学。その後、同大学大学院に進学し、単位取得退学後は理化学研究所 脳科学総合研究センターで言語発達過程をテーマに研究を進める。2015年早稲田大学人間科学学術院に助教として赴任。言語発達研究に加えてバーチャルリアリティ空間におけるコミュニケーションの研究を開始。2019年4月より現職。HRサイエンス研究所の所長としては、人材業をターゲットに人間科学とデータの科学の融合を目指した研究やその成果のプロダクト実装にあたる。また、人間科学の研究者として、職場における活躍を予測し得る心理的特性の測定方法開発に従事。企業での研究の傍で、早稲田大学大学院、東洋大学、滋賀大学で心理学やピープルアナリティクスなどの科目を講師として担当している。

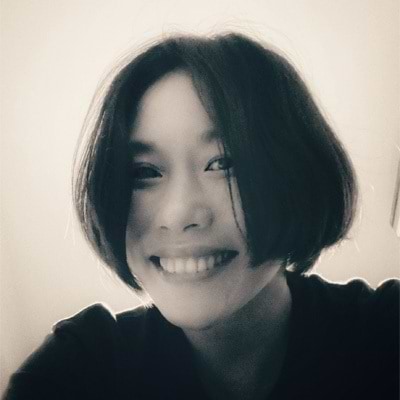

田中 理絵

株式会社電通

サステナビリティコンサルティング室

ディレクター

2023年より現職。自組織で人材育成・組織開発と、サステナビリティブランディング、グローバルリサーチ、サーキュラーエコノミービジネス推進を担当。通信会社を経て電通に入社し、消費者行動研究の主任研究員として複数のラボを設立。その後、電通デジタル立上げ、消費財メーカーのデータサイエンス室へ2年半出向しDXを推進。電通帰任後はグローバルビジネス2年半、兼務出向で2022年電通グループのサステナビリティ推進オフィスを立上げ、翌年に現部署立上げに関わる。 金沢大学先端科学・社会共創推進機構エグゼクティブコーディネーター 認定NPO法人サービスグラントパートナー Certified facilitator of LEGO®SERIOUS PLAY® method and materials