アジアの自動車市場最前線。バンコクと上海、二大モーターショーの現場から

昨年の北京モーターショー2024リポートから1年。モビリティ分野に限らず企業のアジアへの熱視線は日々のニュースからも感じ取れる。今年は中国(上海)に加えASEAN(バンコク)のモーターショーの現地を視察。

AIテクノロジーの急速な進化、電動化の加速、そして日本と中国・欧米メーカーの競争と協業など、今後のモビリティ産業の行方を占う重要な要素に焦点を当て、ASEANと中国という2つの重要市場における最新動向を見ていく。

【バンコク】ASEANにおける「大即売会」の特徴

バンコク国際モーターショー2025は、3/26〜4/6まで開催された。総来場者数は160万人を超え、他のモーターショーとは一線を画す「大即売会」の特徴が際立った。自動車の売上が停滞するタイにおいて、12日間の会期中に7.9万台(前年比44.8%増)もの車両が販売予約され、その場で注文ができる実質的な自動車販売イベントという点が最大の特徴である。

- BYDがトヨタを抜いて販売首位に

最も注目を集めたのは長年タイ市場を牽引してきたトヨタが初めて首位の座を譲り、比亜迪(BYD)が販売台数トップとなったことであろう。BYDは9819台、トヨタは9615台と僅差であったが、タイの自動車市場における歴史的な転換点となった。上位5位には、BYD、トヨタに続き、広州汽車(GAC)7018台、長安汽車(DEEPAL)6067台、ホンダ5948台と入り、中国メーカーの上位進出が目立った。

- 中国メーカーの積極的販売戦略

バンコクの街中ではまだまだ日系の自動車が大勢を占める中、なぜこのような結果になったのか。それは中国メーカーが積極的な値引きによるシェア拡大を図ったことがあげられる。BYDはコンパクトEVのドルフィンを11万バーツ(約47万円)、SUVのシーライオン7を15万バーツ(約73万円)値引くキャンペーンを実施。長城汽車(GWM)はHAVAL H6に対し、無料の保険パッケージや充電器提供、メンテナンスサービスなど盛りだくさんの特典を用意していた。

- 二輪車と四輪車の共演

バンコク国際モーターショーのもう一つの特徴は、四輪車だけでなく二輪車の出展も多いことだ。タイを含めたASEANはバイク普及率が高く、二輪メーカーのブースが多数設けられていた。日系メーカーもホンダやヤマハ、スズキ、カワサキの二輪車が並んだほか、現地ブランドのバイクも展示された。

- 中国メーカーの多彩なブランド展開とAI技術協業

また、今回、中国メーカーは複数のブランドを展開しそれぞれ独立したブースを設けた。BYDは主力ブランドに加え、高級EVブランドの仰望やDENZA、方程豹を展示。特設ステージBYDラボでは洪水時の走行デモンストレーションが行われていた。

一方、新興ブランドの小鵬汽車(Xpeng)や、存在感を増す吉利汽車のZEEKRも大型ブースを設け、HUAWEIのシステムHMSを搭載した自動車の展示も数多く見られた。これらの展示では、車載カメラとAIを組み合わせたスマートカー技術の実演が行われ、来場者に新しい技術体験を提供した。

複数の日系メーカーが中国のAI企業と協業し、先進的な車載システムを開発していることも、今回のショーの大きな特徴の一つであった。

【上海】中国市場のイノベーション

上海国際モーターショー2025は、バンコクの約1カ月後、4/23〜5/2まで上海国家会展中心で開催された。36万平方メートルという広大な会場に13の展示ホールが設けられ、26の国と地域から1000社近くの企業が出展し、163もの新モデルが披露される大規模なイベントとなった。バンコクでの「即売会」形式とは異なり、上海モーターショーは、より技術展示と新製品発表に特化した性格を持っている。

- 「スマート化」「電動化」「コネクティビティ」の融合と昨年の北京モーターショーからの進化

上海モーターショーで最も注目すべきトレンドは、「スマート化」「電動化」「コネクティビティ」が融合したAI駆動のモビリティの進化であった。昨年の北京と比較して顕著に進化したのは、特に認識から判断や操作までのすべてをAIが担う「End to End(E2E)」の自動運転技術が中心となり、PoC(概念実証)段階から実用段階へと急速に移行している点である。昨年は構想の域を出なかった多くの技術が、わずか1年で市販モデルに搭載される現実となっており、中国市場の速い開発と激しい競争を垣間見た。

小鵬汽車はLiDAR(高性能レーダー)を廃止する一方、HUAWEIは搭載数を増やしており、各社が性能とコストのバランスを探る段階にあることがうかがえた。北京では“未来の技術”として展示されていたこれらのセンサー技術は、今回の上海では“現行の選択肢”として扱われており、技術の成熟速度の速さが印象的であった。

また、昨年はコンセプトモデルが中心だった大規模言語モデル(LLM)搭載の車載AIは、今回はDeepSeekのような中国製モデルを標準搭載した量産車が多数登場し、“AI駆動”が当たり前と言える領域に進化している。

- 中国メーカー、市場シェア拡大

電動化・スマート化分野で主導権を握る中国メーカーは北京モーターショー時点で60%だった中国国内市場シェアを70%に迫る勢いを見せており、1年で10ポイント近く成長。特に注目されたのは高級市場への進出で、BYDは109.8万元(約2200万円)の高級SUVである仰望U8加長版を、ZEEKRは超豪華SUVの9Xを発表し、ロールスロイスに挑戦する姿勢を示した。

昨年の北京ではまだ「中国ブランドの高級化」は萌芽段階であったが、今年の上海モーターショーではすでに確立された市場セグメントとして位置づけられており、中国メーカーの上昇速度の速さを物語っている。

- 独系の中国戦略転換:BBAの新たな挑戦

ドイツ系プレミアムブランドであるBBA(ベンツ・BMW・アウディ)も、上海で大きな戦略転換を明確にした。特筆すべきは“現地化”と“テック企業との協業”の加速である。BMWはiX3を中国主導で開発し、新世代超感覚スマートコックピットの採用とHUAWEIとの連携(Harmony OS)を強調。メルセデス・ベンツは次世代電動車両向けプラットフォーム(MMA)を発表し、上海の開発拠点拡大を表明。アウディも新型Q5LでHUAWEI先進運転支援システムADS2.0システムを搭載することを明らかにした。苦戦する中国市場における今後の動向に注目したい。

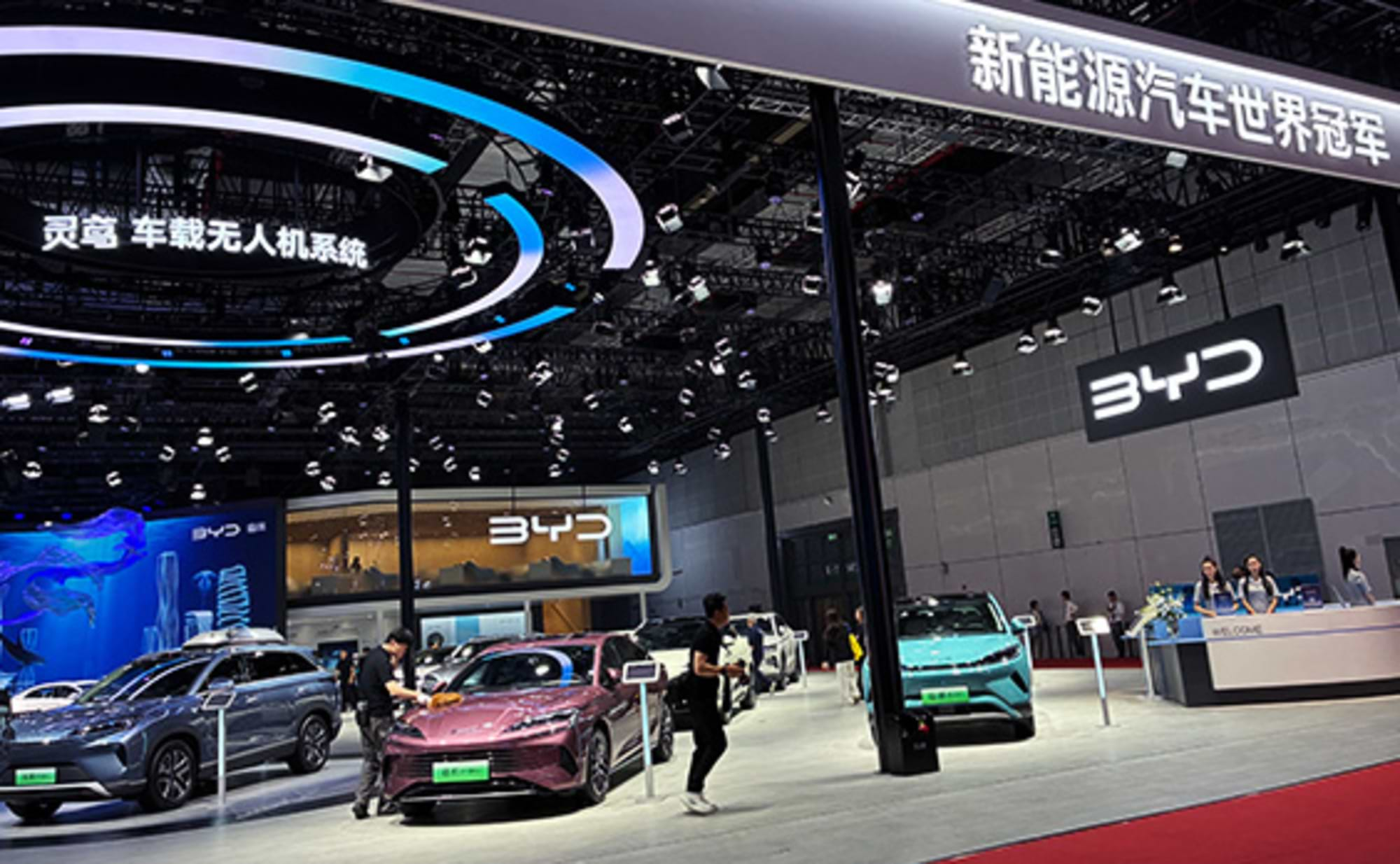

- BYDの革新的技術と一年間の技術進化

BYDは今回の上海モーターショーで、業界の常識を覆す複数の革新的技術を披露し、大きな注目を集めた。北京時にはプロトタイプとして発表された“超高速充電技術”は、今回わずか5分でガソリン車の給油と変わらない時間で充電できる実用技術として披露された。

また、BYDは北京でコンセプトとして展示されたドローン搭載EVを、上海では実用に近い形で公開。車両から自動で離陸・着陸できるドローンが、周辺の交通状況や障害物を検知し、ドライバーに情報提供する未来志向の機能を展示した。

さらに驚きだったのは、昨年は全く言及のなかった水平対向エンジンの独自開発である。従来、この高性能エンジン形式はポルシェやスバルなど一部のメーカーのみが採用していたが、BYDはPHEV向けに独自開発した水平対向エンジンを発表。技術力の高さを示した。

このように、北京から上海へと移行する1年間で、中国メーカーは“未来志向のコンセプト”から“量産準備完了の実用技術”へと驚異的なスピードで進化させており、技術開発サイクルの速さが際立っている。

- 日系メーカーの対応と中国企業との協業

日系メーカーも中国市場での巻き返しを図るべく、現地化戦略を強力にし、北京時よりもさらに進んだ中国企業との協業拡大戦略を打ち出している。

ホンダは中国専用EVの烨(イエ)シリーズの第2弾となるHonda GTを世界初公開し、中国の自動運転スタートアップMomentaと先進運転支援技術の共同開発を行っていることを発表。昨年の北京では自社開発の自動運転システムを展示していたことと比較すると、大きな戦略転換と言える。また、中国発のAIエンジンであるDeepSeekを採用し、音声対話機能の高性能化を図っている。この戦略は、中国テック企業の強みを取り入れつつ、ホンダ独自のブランド価値を維持するバランス型のアプローチとして注目された。

トヨタも中国市場での存在感を高めるため、BEVのbZ7とレクサスの新型ESを世界初公開。特にbZ7は広州汽車集団、広汽トヨタおよび現地R&D拠点であるトヨタ知能電動車研究開発センターとの共同開発であり、HUAWEI車載OS、Harmony OSを搭載した。昨年の北京ではAreneなど独自のプラットフォームを前面に出していたことと比較すると、この動きは、独自開発からパートナーシップ重視への明確な転換を示している。また、RCE(Regional Chief Engineer)制度を発表し、中国人チーフエンジニアを紹介。研究開発でもローカライズすることを強調した。

昨年の北京と比較して、日系メーカー全体として“現地協業による市場適応”が強化されており、中国市場での生き残りをかけた戦略転換の表れと言えるだろう。

- 「空飛ぶ車」が実現段階へ:eVTOL技術の進化

“空飛ぶ車”と呼ばれる電動垂直離着陸機(eVTOL)の展示が単なるコンセプトから実用化段階へと進んでいる点も見てとれた。Cheryは翼、コックピット、自動車の3部分を分離・合体できる車体デザインで状況に応じた柔軟な操作が可能であることをアピール。小鵬汽車の飛行車部門であるXPeng Aerohtも、最新のプロトタイプを展示し、すでに無人での試験飛行を成功させていることをアピールしたほか、紅旗などもブースに空飛ぶ車を展示した。興味深いのは、これらの企業が自動車メーカーとして培った電動化技術とAI技術を航空モビリティに応用している点であり、自動車産業の境界線が急速に曖昧になりつつあると言えるだろう。

- インフルエンサーマーケティングの新潮流:「ユニフォーム化」する情報発信

上海モーターショー全体を通じて特徴的だったのは、ブランドごとに統一したシャツを着用したインフルエンサーたちの存在感である。明確なブランドカラーのシャツを着た若者たちが各ブースでSNS向けに中継する姿が会場のあちこちで見られ実質的な“第二の広報部隊“として機能していた点が印象的であった。彼らは車両の説明だけでなく、来場できない視聴者のために展示車両の試乗や機能操作を代行し、リアルタイムでフィードバックするという新しい情報伝達の形を確立しつつある。これは中国の自動車販売における”デジタルファースト”の考え方が、マーケティングの領域にも浸透している事例と言えるだろう。

【バンコクと上海の違い】両市場における電動化/スマート化の比較

次に、両モーターショー・市場の特徴と違いを確認していく。

- 展示会の性格と消費者行動の違い

バンコクは“即売会”としての性格が強く、現地消費者が実際に車を購入する場としての機能を持っている。展示車の多くに価格表示があり、値引きや特典が前面に出ているのが特徴である。また、二輪車の展示も多く、ASEANの交通事情を反映している。一方、上海は最新技術と新製品発表のショーケースとしての性格が強く、メディア向けプレスデーの充実ぶりや、技術展示の高度さが際立っている。

- 電動化の進捗度と焦点の違い

タイを中心としたASEAN市場では、まだHEVやPHEVが中心であり、完全なBEVへの移行は緩やかである。バンコクモーターショーでのxEV(BEV、HEV、PHEV、FCEV)の販売比率が65%で、純粋な内燃機関車は35%を占めていることからも、過渡期にあることが分かる。一方、中国市場ではすでにBEVが主流となり、競争の焦点は自動運転技術やAIの活用へと移行している。上海モーターショーでは「E2E」自動運転といった最先端技術が注目の中心となっていた。北京から1年で、“電動化”という話題は当たり前のものとなり、競争の焦点は完全に“スマート化/インテリジェンス化”へとシフトしている。

- 日系メーカーのポジションの違い

ASEANでは依然として日系メーカーが強い市場シェアを持つ一方、中国市場では中国メーカーの急速な台頭により厳しい競争を強いられている。バンコクモーターショーでの予約販売でもBYDがトヨタを抜いたとはいえ、その差はわずか200台程度で、タイ全土では依然として日系が強いシェアを維持している。

一方、上海モーターショーでは中国メーカーの存在感が圧倒的で、日系は中国企業との協業を強化することで市場での地位を守ろうとしている姿勢が明確であった。北京から上海モーターショーへの1年間で、日系の中国市場シェアはさらに縮小しており、協業戦略の重要性が増している。

- 日本勢の強みとチャンス

独勢同様に苦戦が続く日本勢であるが、その強みやチャンスはどこにあるだろうか。

一つは、ASEANでの強みを生かした展開である。ASEANでの高いブランド信頼性と販売網を生かした戦略展開が可能な点である。中国市場での苦戦と比較して、ASEANでは依然として優位性を保っており、新規で登場するEV車もこの優位性の中で展開したい。

二つ目は中国AI企業との協業深化である。MomentaやDeepSeekなどの中国AI企業との協業により、AI技術の遅れを取り戻し、デザイン含め中国の人々により添った選ばれるクルマ作りが求められる。北京から上海モーターショーへの1年間で、この協業モデルはすでに顕著な成果を上げつつある。

三つ目はマルチパスウェイ戦略の優位性である。多様なパワートレイン(HEV、PHEV、BEV)を提供できる日系メーカーの強みを生かした戦略が有効である。特にASEAN市場では、この多様性が競争優位につながっていると言える。またBEVの先行きが不透明な中での選択肢の豊富さはプラスに作用するだろう。

【最後に】アジアモビリティ市場の行方

バンコクと上海のモーターショーは、アジアモビリティ市場の現在と未来を映し出す鏡といえる。

また来年の今ごろは予想のつかない進化が成し遂げられているかもしれないが、現在予想できることとしては、“AIファーストの戦略構築”の重要性が増し、AIを中核とした開発戦略へのシフトが不可欠である。この潮流はASEAN市場にも波及していくであろう。“エコシステム型の協業強化”も欠かせない。メーカー単独での技術開発には限界があり、DeepSeekやMomentaなどの専門企業とのエコシステム型協業が重要になる。この点では、上海で日系メーカーが見せた協業戦略の進化は、正しい方向への一歩と言えるだろう。“市場特性に応じた差別化戦略”も重要である。ASEANと中国市場の特性の違いを理解し、それぞれに適した差別化戦略を構築することが成功の鍵となる。中国では協業とAI技術、ASEANではマルチパスウェイと信頼性という異なるアプローチが求められている。

アジアモビリティ市場はますます競争が激化する中、技術革新のスピードも加速している。日本勢、中国勢と彼らを支えるテック企業たちは、どのような未来を作り出してくれるのだろうか。今年秋に迫るジャパンモビリティショー、そして来年の中国・バンコクでのモーターショーがもたらしてくれるであろう驚きを楽しみにしながら、今回のリポートを終える。

この記事は参考になりましたか?

著者

穴沢 秀朗

株式会社 電通

グローバル・ビジネス・センター

プランナー

電通総研、ストラテジックプランニング・プロモーション・PRの各ソリューション局でプランニング業務を経験後、大手自動車メーカーのマーケティング部署に出向しグローバルブランディングに従事。その後中国北京電通でのプランナー職を経て2022年より現所属にてグローバルでの統合プランニングを担当する。