近い将来に訪れるだろう、新エネルギー車(NEV)※普及時代。しかし日本はまだまだ立ち上げ期で、社会にNEVが実際に浸透したときにどんな変化が起こるのか、肌で感じる機会は多いとは言えないだろう。いっぽう中国ではすでに、自動車販売数の半数がNEVになった月もあるくらい、普及が進んでいる。

そこで4月末、電通メンバーと事業パートナーを対象に、北京モーターショーの視察を中心にしたツアーを組成した。電通中国の駐在経験者である筆者2人が参加し、現地拠点や専門家のサポートも受けながら、単に「新車を眺める」だけでなく、販売、利用、そしてインフラの状況なども同時に見ることで、立体的な理解を目指した本ツアーの様子を、簡単に紹介したい。

※新エネルギー車(NEV)…電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)のこと。

NEVの競争軸はスマート機能に本格突入

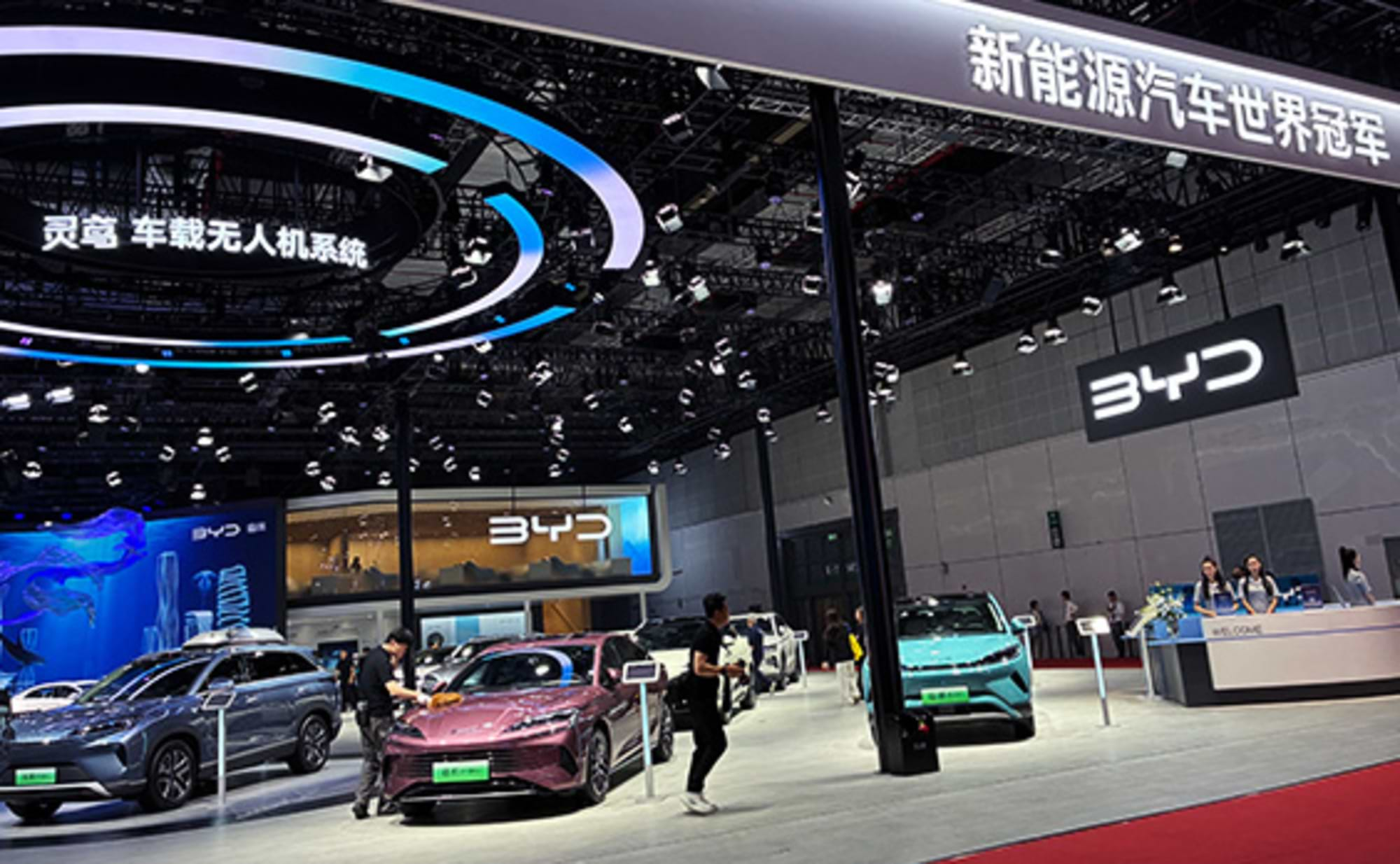

4月25日から5月4日まで、中国国際展覧センターで開催された、北京モーターショー(MS)。4年ぶりに北京での開催となった今回のテーマは「新時代・新汽車」で、世界のモビリティ/NEVをけん引する中国への期待を感じさせた。

世界最大級の市場への注目度は高く、世界初公開は117台、そのうち、日本など外資との合弁企業の発表は30台。NEVは278台がお披露目され発表車種のうち8割を占めた。今回のMSの特徴として商品の差別化・訴求点に変化が生じており、従来の航続距離や価格、補助金といった明快なものから、コネクテッド、SDV (ソフトウエア・デファインド・ビークル)、車内エンターテインメントの充実、自動運転といったスマートカーに関する機能や協業の多様化など、より複雑になり、NEVカテゴリーにおけるポジショニングの細分化がうかがわれた。また、純電動車(BEV)の価格競争が激しくなる中で、各社がプラグインハイブリッド車(PHV)を重視し始めている傾向もうかがわれた。

最注目はスマホ世界3位・小米汽車の参入

今回のMSの話題でまず名前が挙がるのは小米(シャオミ)汽車である。小米はスマートフォン世界第3位の企業であり、昨年末にBEVでの参入を発表した。MSでおこなわれた雷軍CEOによる発表では、既に7万台を超える予約が入っておりラインアップの拡充も予定されているという。ブースは入場規制をするほどの盛り上がりであった。スピーチ後の雷軍CEOはライバル各社のブースを訪れ、BYD/王伝福、NIO/李斌、小鵬汽車/何小鵬、理想汽車/李想の各CEOと談笑した。中国新興EVメーカーの40~50代のCEOの一挙手一投足はメディア・SNSでも注目を集め、彼らの、ライバル同士でありながらNEV市場を盛り上げていく仲間としての一面も見られた。

多くの人であふれかえる小米汽車のブース

小米汽車のスポーツセダンタイプのSU7

IT大手ファーウェイは、提携相手として至る所でその名が登場し、スマート運転システムで8企業と、操作系では4つのOSプラットフォームとの連携を発表し、その存在感を示した。また、中国/セレスと開発の人気車種AITOの新型モデル発表の他、同じく中国/北京汽車と開発の新ブランド「STELATO」が登場。NEVの競争力を高めるスマート機能のパートナーとしての立場だけでなく、主要メーカーとしての立場も確立している。

ファーウェイのテクノロジー関連ブースは屋外に構えた

ハイエンド層に支持されるAITO M9

小米汽車とファーウェイの違いとしては、前者のターゲット層は若く、雷軍CEOの魅力で引きつけ、女性ユーザーがCEOのファッションに関してSNSで投稿するなど、クルマ以外でも話題にのぼる。後者は中国の定番・信頼のブランドとしてその確かな技術力もあり、政府系企業に勤める人や富裕層からの支持が高い。スマートフォンの中でもハイエンドであり、クルマも30万元以上の価格帯のラインアップが豊富だ。

日本・ドイツ勢の中国ローカライズによる巻き返しはあるか

これに対し、日本・ドイツ勢を見ると、それぞれの手法でローカライズし、中国市場での巻き返しにかける意気込みが伝わってきた。

トヨタ自動車はBYDと「bZ3C」を、広州汽車と「bZ3X」を共同開発し世界初公開。テンセントとの提携を発表し、AIやクラウド技術を中国市場に投入するモデルに導入する。ホンダは中国市場向けBEV専用ブランド「燁(イエ)シリーズ」を発表。ファーウェイ(ディスプレー)、深圳市航盛電子(車載コックピット)、科大訊飛(音声認識AI)の技術を採用した。日産自動車はBEV2台、PHV2台を発表した他、百度との提携を発表しAI分野での競争力を高める狙いが見て取れた。

ドイツ勢では、メルセデス・ベンツはコネクティビティ、デジタル化、自動運転、車内エンターテインメントの拡充を狙う。テンセントとの提携も発表した。フォルクスワーゲンは中国市場のニーズへの対応、モデル開発と市場投入の時間短縮、コスト削減対策を提示し、小鵬汽車をはじめとした中国企業との連携に重点を置いた。

中国NEV市場において、日本・ドイツ勢が中国企業との提携で今度どのように巻き返していくのか、注目したい。

トヨタのbZ3C

メルセデス・ベンツのGクラス(BEV)

「販売の現場では?」「充電設備はどう使われているの?」をさらに実地検証

本ツアーのもうひとつの大きな目的が、NEVの普及が進む現地・中国で起こっている変化を実際に見て、体験することだ。そのためにまず、PHV販売で急速に業績を回復させたBYDと、「新勢力」といわれる独立系新興NEVブランドの代表格であるNIOの販売マネジャーを招き、インタビューを行った。10年以上の業界経験をもち、ガソリン車を売った経験も豊富な彼らが語る販売方法の変化や現在の課題、消費者の注目する点などは、日本にいては聞くことのできない貴重な「生の声」だといえる。

中国ブランドの店舗も複数視察

さらに、北京中心部の大型ショッピングモールに出店しているディーラーを見学し、実際の訴求点や店舗の違いを視察した。平日の日中にもかかわらず来店者が多かったのはオーナーサービスが手厚いNIOだ。NIOはオーナー専用のカフェを併設しており、店舗への自然な動線を引き、ブランドと触れる機会を創出している。

またNEVはクルマだけでなく、インフラとなる充電設備の普及にも大きな影響を及ぼす。そうした視点から、今回は、充電スタンドビジネスを行う全国有数の運営会社の副社長と、実際に住宅街で設備導入やメンテナンスを行う会社の社長を招き、ヒアリングをおこなった。運営会社の副社長からはビジネスとしてのマクロの競争環境や課題を、導入を行う会社の社長からは「スタンドがもしすべて使用中だったら団地の住人たちはどのように融通しあっているか」など、日々現場に立っているからこそわかるミクロなエピソードを聞くことができた。

ヒアリングの後は、近隣のショッピングモールの駐車場および郊外にある大規模な充電ステーションを見学した。専門家へのインタビューと現場見学を組み合わせることで、ヒアリング内容の「消化」が進む。

北京郊外の大型充電ステーションには多くのタクシーが見られた。緑のナンバープレートはNEVを示す

北京市内のモールの地下駐車場にあるテスラ専用の充電ステーション

ここでもNIOの存在感が際立ち、クルマに乗ったままでバッテリー(電池)交換が3分以内に完了する光景は圧巻であった。もちろん、NIO専用ブースであり、他社との差別化に寄与していた。

NIOの電池交換ステーション。ドライバーはクルマに乗ったままで、3分でバッテリー(電池)交換完了となる

中国自動車マーケットの覇権の行方

現在、中国は不況といわれているが、それでも、世界最大級の自動車マーケットであることに変わりはない。北京MSでは多くの日系・欧米系メーカーが集結し、変わらぬ中国市場への注目度の高さがうかがわれた。

街中でコンビニのように頻繁に目にする充電スタンド設備は、中国でのBEV普及を実感させる。政策に左右される面がある一方で、NEVのマーケティングに関しては、より詳細なターゲティングが重要となってくる。例えば、理想汽車は「家族」にフォーカスして成功を収めているし、NIOのオーナーコミュニティも有名だ。今回の小米汽車の登場で、覇権の行方はより混沌(こんとん)としていくに違いない。その中で今回、新型車および中国企業との提携を相次いで発表した日本勢。その行方にも注目したい。

4月初旬から納車を開始した小米SU7。北京市内でも目にした