Z世代の施策認知を押し上げた、NTTドコモのショートドラマ活用事例

大口 泰冴

Septeni Japan 株式会社

村田 一馬

株式会社GOKKO

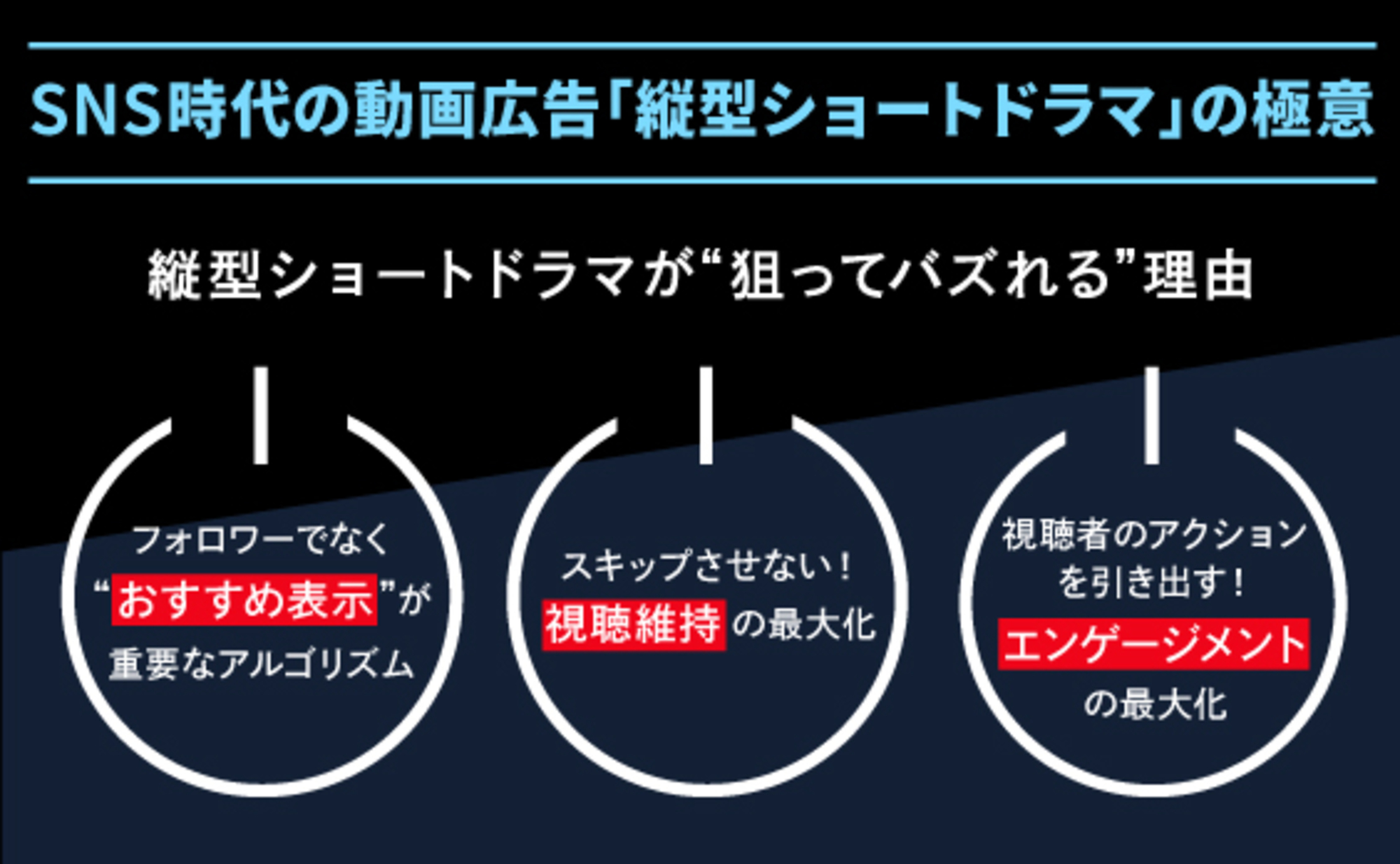

テレビを持たず、広告をスキップすることが当たり前のZ世代。その世代にいかにして企業やブランドのメッセージを届け、好意的な関係を築いていくのか。この難題に対し、急速に市場を拡大する「ショートドラマ」が新たな解を示しています。

NTTドコモのショートドラマを活用した成功事例は、Z世代向け施策効果とブランドリフトの好事例として、今後のコンテンツマーケティングの一つの指標となるでしょう。

2025年1月16日に、株式会社セプテーニとGOKKO(ごっこ倶楽部)による共催ウェビナーが開催されました。 本稿では、そこで語られたNTTドコモのTikTokショートドラマ事例について、Septeni Japanの大口泰冴と、GOKKOの村田一馬が、Z世代向けマーケティング戦略の観点から解説します。

Z世代の心をつかむショートドラマ市場のポテンシャル

ショートドラマとは、TikTokなどのプラットフォームで展開される、ユーザーとのインタラクティブ性を特徴とした短尺ドラマコンテンツです。

2025年はすでに企業PRのショートドラマが70本以上投稿されており、企業アカウントから投稿されるショートドラマを含めたらゆうに100本を超える数となっています。この成長の背景には、Z世代の「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する価値観と、SNSにおけるエンターテインメント消費の常態化があります。

Z総研の調査では、Z世代の85.9%がショートドラマ広告にポジティブな印象を、83.7%がショートドラマで商材やサービスを認知した経験があると回答しています。これはショートドラマ広告が「邪魔なもの」ではなく「楽しめるコンテンツ」として受容されている可能性を示しており、同世代のマーケティングにおいて極めて重要な示唆を与えています。

課題は「無関心」。NTTドコモの戦略的決断

巨大通信キャリアであるNTTドコモが直面していたのは、「嫌悪」ではなく「無関心」という、成熟したブランドならではの課題感でした。 通信インフラとして日常生活の中に溶け込みすぎた結果、特に若年層からブランドとして意識されづらい状態にありました。この課題に対し、同社はZ世代との新たな情緒的接点を創出するため、TikTokショートドラマという手法を選択しました。

パートナーに選ばれたのは、制作した動画の累計再生数約50億回(2025年2月時点)、公式SNSの総フォロワー数460万人など、国内No.1の実績を持つショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」です。

戦略の核は、商品を直接的に見せるのではなく、「等身大の青春」というテーマのドラマを通じて、「青春のそばにあるドコモ」というブランドイメージを感性に訴えて醸成することでした。企画においては、 ドコモのコーポレートカラーである「赤」を登場人物の制服に採用するなど、間接的にドコモと認識させるコンテンツ作りを行いました。

この戦略は、目覚ましい成果を上げました。

フォロワー数:半年で1.8万人から30万人へと約16倍に増加

再生回数:平均再生回数は約270万回(2025年7月時点/183本の平均)※

ブランドリフト効果:最重要KPIであったZ世代の施策認知率は、Web広告実施時の21%前後から最大49%※に到達。約30ポイント以上の向上という劇的なブランドリフトを達成。

(※いずれも2024年7月ドコモ独自市場調査データに基づく)

これらの数値は、ショートドラマが単なる話題作りではなく、企業のブランディング課題を解決する有効なソリューションであることを証明しています。「コンテンツへの好意」が「ブランドへの好意」へと転換する、理想的なエンゲージメントサイクルを生み出すことができました。

NTTドコモの事例が示す、これからのブランドコミュニケーション

本事例の成功要因は、単に流行のフォーマットに乗ったから、というだけではありません。その背景には、これからのブランドコミュニケーションの鍵となる3つの重要な視点が隠されています。

1. 「割り込む広告」から「溶け込むコンテンツ」へ

Z世代は、自分の時間を邪魔されることを特に避けようとします。NTTドコモの施策は、そんなZ世代の特性に合ったショートドラマという手法を用いて、オーガニックリーチで自然に広がっていく若者向けのアカウントを育成する目的で実践した例です。

ユーザーが主役であるプラットフォームの文脈を尊重し、彼らが求めるエンターテインメントを提供することで、通信インフラとして日常生活の中に溶け込みすぎてブランドとして意識されていないという課題の解決につながりました。

2. 「伝える」から「感じてもらう」への転換

スペックや機能性を「伝える」のではなく、ドラマという物語を通じてブランドの世界観や価値を「感じてもらう」。この情緒的なアプローチこそが、Z世代の共感を呼び、心を動かします。企業が伝えたいメッセージと、ユーザーが見たいコンテンツの間に友好的な接点を見いだすことが、エンゲージメントの鍵となります。

■運命のクラス替え(パート1)※画像をクリックすると実際の動画が見られます

■運命のクラス替え(パート2)※画像をクリックすると実際の動画が見られます

コンテンツ資産を最大化するフルファネル戦略とは

セプテーニと GOKKOの共同プロジェクトにおいては、現在アッパーファネル(認知)で終わらないショートドラマの活用も進んでいます。

オーガニックでバズを生んだ高品質なドラマ素材は、ミドル・ボトムファネル(興味関心・獲得)向けの広告クリエイティブとして二次利用できる「コンテンツ資産」となります。

ウェビナーでは、実際にショートドラマ素材を広告配信に用いた結果、CPIや課金CPA(顧客獲得単価※)が改善した事例も紹介しました。 これは、コンテンツマーケティングのROIを最大化する上で極めて重要な視点です。

※顧客獲得単価:顧客一人を獲得するためにかかったマーケティング費用のこと

Z世代へのアプローチに悩むマーケターにとって、NTTドコモの事例はショートドラマが単なるトレンドではなく、ブランド課題を解決する手段になり得ることを示しています。今後のマーケティング活動において、その重要性はさらに増していくでしょう。

セプテーニおよび電通グループ各社では、縦型ショートドラマの制作とマーケティング活用をサポートしているので、興味のある方はぜひ、お気軽にご相談ください。

【ショートドラマの活用にご興味がある方はこちら】

Email:sss@septeni.co.jp 担当:大口

※掲載されている情報は公開時のものです

バックナンバー

著者

大口 泰冴

Septeni Japan 株式会社

ショート動画開発部

プロデューサー

2020年に東北新社でTVCM制作を経験後、株式会社Libalentにてお笑い芸人を起用したSNS施策に従事。セプテーニに入社後、ショート動画開発部に所属して縦型ショートドラマのプロデューサーとして、ドラマの企画提案や進行管理を担当。

村田 一馬

株式会社GOKKO

ビジネスプロデューサー

2018年に日本航空株式会社に新卒入社。Webマーケティング部にてタイムセールやブラックフライデーなどの大型キャンペーンの企画立案、販促プロモーションを担当。2024年に株式会社GOKKOに入社。ビジネスプロデューサーとして、ショートドラマを活用したコンテンツマーケティング領域でクリエイティブ×ビジネスの融合を推進。