いまテレビにCM出稿する意義とは? 3人のメディアプランナーが改めて考えてみた

「発注からオンエアまで時間がかかる」「効果測定が限定的」といった課題を抱えていたテレビCM。現在は、これらの課題を克服し、テレビメディアへの出稿をアップデートするサービスが増加しています。

本連載では、高度化するテレビメディアについて、新たに登場しているサービスや、そのサービスを利用した広告主の事例を紹介。広告主のKPIや課題を踏まえて、どのようにテレビCMを活用していけばよいかをお伝えします。

初回は、最前線で広告主と向き合う電通の3人のメディアプランナー、窪谷航氏、山崎博史氏、吉岡俊祐氏が、「いまテレビにCM出稿する意義」について改めて考えます。聞き手は、電通ラジオテレビビジネスプロデュース局で、テレビ出稿や効果計測サービスの開発・PRに携わる秋野里奈氏です。

テレビにCM出稿する広告主の数は、4年間、ほぼ変わっていない

秋野:みなさんは、電通のマーケティング局に所属し、メディアプランナーとして、日々さまざまな広告主と向き合っています。主にどのような案件を担当しているのか、教えてください。

窪谷:私は、家電・飲料・IT系などのナショナルクライアントを中心に、パートナーシップ型でメディア戦略の立案から効果検証の考え方、具体的な分析業務までを担務しています。加えて、最近はAIを活用したメディアプランニングの高度化や効率化にも取り組んでいます。

山崎:ECサイトや流通小売り、ダイレクト型保険など、日々の売り上げや申し込みが可視化しやすい企業を多く担当しています。多岐にわたる広告の効果をいかに正しく計測し、広告をいかにクライアントの売り上げにつなげていくかを考えています。

吉岡:私は、アプリやゲーム、食品、イベント施設、エネルギー関連企業など、担当している業種は多種多様です。長期目線で生活者とどのように広告コミュニケーションを図っていくかを考えることが多いです。

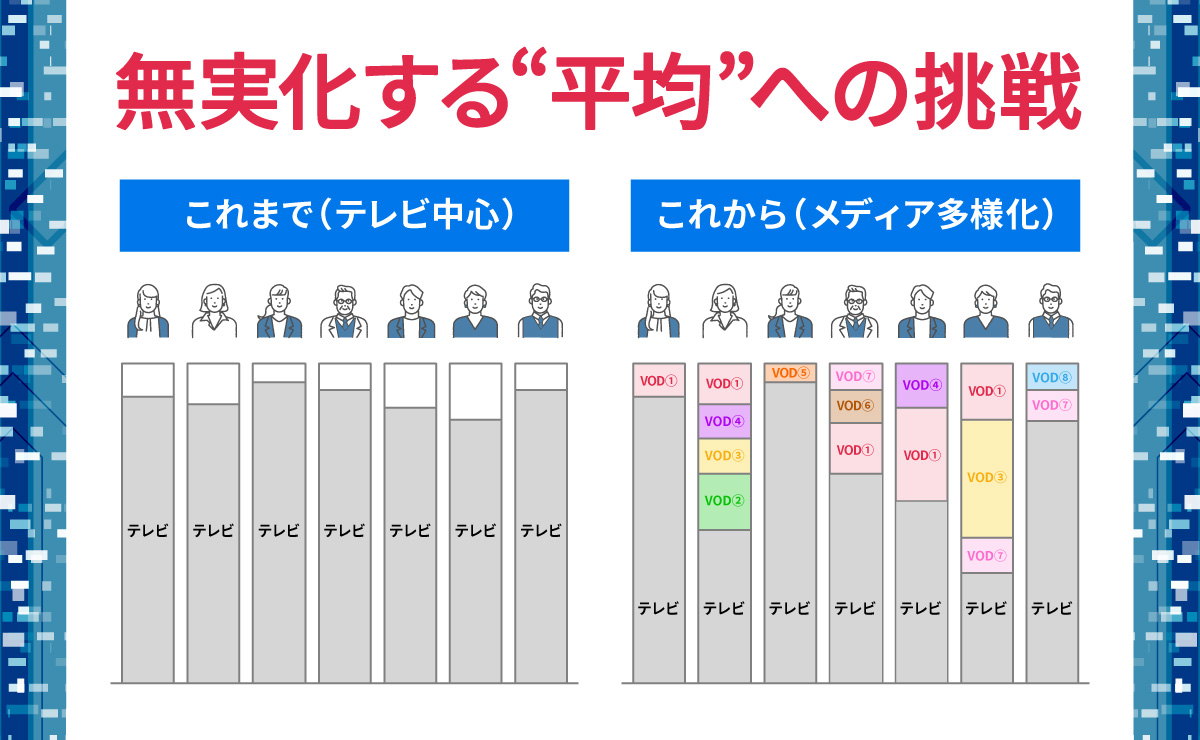

秋野:ありがとうございます。昨今、さまざまなSNSやOTT(※)が登場して、広告を出稿する媒体の選択肢が増えてきました。そのような背景がある中で、他の媒体と比べたときのテレビの特長や、テレビにCM出稿する意義についてどのように考えていますか?

※OTT:Over The Top。インターネットを利用することで、マルチデバイスでエンドユーザーにコンテンツを提供するサービス。動画配信サービスやCTVにも対応しているサービスも該当する。

吉岡:デジタルメディアが急激に伸びたために、テレビは、「広告が生活者に届きにくいメディア」だと思われることがありますが、世の中を俯瞰(ふかん)して見ると、テレビの影響力はまだまだ大きいと思います。

窪谷:テレビCMのリーチの面を見ても、テレビの強さはキープできていると思います。下のグラフは、テレビ出稿量の上位500社のM1層(男性20~34歳)へのリーチを約2年間にわたり調べたものです。

【出稿実績:関東エリア(日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京)における、各年4~3月で対象とした広告主500社のタイムもしくはスポットの出稿】

窪谷:横軸は、テレビのGRP(Gross Rating Point:延べ視聴率)で、縦軸がM1層へのリーチ度合いを示しています。M1層はテレビCMが届きにくいといわれていますが、グラフを見ると、リーチ率はそこまで下がっていません。その理由として、「テレビを全く見ない人」はほとんどおらず、 SNSなど見る媒体が増えたことで「テレビは特定番組だけをみる層」が増えているのではと推察されます。つまり、この層が見そうな番組にCMを流すことができれば、テレビのリーチを最大限に得ることができるわけです。

山崎:テレビのリーチは他メディアと比較しても未だ高いですが、以前よりもより一層「打ち方」が重要になってきていますよね。

吉岡:たとえば、大きなイベント番組などにCMを打つと、急激にリーチが伸びるケースもありますし。ターゲット層がどのようなコンテンツに興味を持っているのか、より考えていく必要があるでしょうね。

秋野:なるほど。若者のテレビ離れが指摘されていますが、テレビメディアはプランニング次第で、若年層のリーチも維持できるわけですね。

窪谷:はい。そういった実情もあり、多くの企業がいまもテレビにCM出稿しているのでしょう。ビデオリサーチ社の調査結果を見ると、2021年からの4年間で、テレビに出稿した広告主の数はほぼ変わっていません。出稿量を調整するケースもありますが、テレビCMの価値を感じていらっしゃる広告主は多いと思います。

特に近年はデジタルマーケティングを得意とする企業が、積極的にテレビに出稿しているのも興味深いところです。デジタルとテレビの役割の違いを意識して、メディアを使いこなしている企業が多い印象を受けますね。

【対象:関東エリア(日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京)における、各年1~12月でタイムもしくはスポットの出稿があった広告主】

テレビCMの出稿を考えたい三つのケース

秋野:みなさんは普段、さまざまな広告主のメディアプランニングに携わっているわけですが、テレビCMを考えてみたいケースには、どのようなものがありますか?

ケース①:ターゲットが全人口の10%以上いる場合

窪谷:主に三つあります。一つ目は、商品・サービスのターゲットが、全人口の10%以上いるケースです。というのも、テレビCMはコストパフォーマンスが良いからです。世の中全体に対して広告を投下した場合、テレビCMのCPM(Cost Per Mille:千人当たり到達単価)は200円から300円程度です。一方、完全視聴系のデジタル媒体は、ものによりますがCPMは1500円から3500円ほどかかることが多い。デジタルメディアはピンポイントにターゲットを狙って広告をリーチできますが、広く広告を届ける目的だと、テレビの方が10倍ほど到達効率が良いのです。

吉岡:テレビの到達効率が10倍ということは、テレビで届く対象の中で10%がターゲットだった場合、テレビはデジタルと同等の価値ということでもあると思うので、多くのケースでテレビを使ってみる価値があるといえますよね。

窪谷:潜在的なターゲットを取り込むという意味でもテレビCMは有効です。テレビには、「視聴の同時性」という側面があり、幅広い年代が一緒に同じ番組を見ているケースもあります。このことについて、「ターゲット以外へ無駄に広告を打っているだけでは?」という意見もありますが、マーケットは流動的で、商品を購入する人がずっと同じということは考えにくい。ターゲットとする10%の人だけでなく、今後購入するかもしれない90%の潜在層にも広告を打つことができます。

吉岡:同感です。商品の中には潜在層があらかじめつかめないものもありますからね。

秋野:興味深い考察ですね。テレビメディアの特性として、商品やカテゴリに対しての関心が低い層への到達についてはこれまでも語られてきましたが、これはあくまでも広告投下時点での興味関心を基準とした捉え方ですよね。それを「将来的にターゲットになり得る顧客層」と時間軸を広げて捉え直すと、テレビCM活用の幅がさらに広がりそうです。

ケース②:長期で成長を望む場合

山崎:テレビCMを考えてみるべきケースの二つ目は、長期目線で広告効果を出していきたい場合です。特に3年以上を見据えて、商品・サービスの成長(事業成長)を望む場合は有効だと考えます。

例をお話しします。下表は、テレビや、YouTubeなどの動画広告といった、トップファネル(認知)に訴えるメディアと、リスティングやバナーなど、ボトムファネル(購買)に訴えるメディアの予算の比率を変えると、1年後、3年後、5年後に、売り上げがどのように成長するのかをある事例を基に試算したものです。

横軸のパーセンテージが大きくなるほど、トップファネルに訴えるメディアの予算配分が増えるわけです。1年目の売り上げ成長率は、ボトムファネルへの配分を一定担保した方が高まります。つまり、1年目の売り上げを最大化するだけならボトムファネルを狙って予算を掛けるのは正しい戦略となりえます。

しかし、年数が増えるに従って、トップファネルへの配分を増やした方が成長率が高くなる傾向があります。下表は、各年の、成長率が最大化するトップファネルの予算配分も示しています(青で表示)。これを見ると3年以上先の成長を見据えた場合は、トップファネルに割く割合が大きい方が、高い成長率になることが分かります。

窪谷:業界によって数値は差があるでしょうが、肌感的にはしっくりきますね。

吉岡:もちろん、すべての業種や企業が、これらのケースに当てはまるわけではありません。ですが、長期的な成長を考える場合、テレビは大変有効だと思います。

山崎:もちろん短期的な売り上げが必要な場合もあります。ですから、トップとボトム、両方のファネルを考えながら、足元の売り上げも作っていく。そして将来的にも売り上げを上げることを目標に、さまざまな広告効果測定サービスを活用しながら、PDCAを回していくことが大事だと考えます。

窪谷:デジタルマーケティングで顕在層に対して効率的に広告を届けることは各カテゴリで多くの企業が行っているので、そこで差をつけるのは結構難しい場合もありますよね。そういった意味でもトップファネルで、消費者のマインドシェアを高めるのが中長期的な成長につながる有効な対策のひとつになり得るのだと、話を聞いていて改めて感じました。

秋野:中長期の成長率はどうしても読みづらい部分があります。そのため、みなさんのようなメディアプランナーが、広告効果測定ツールを活用しながら、広告主の事業成長に伴走していくことが大事ですね。

ケース③:短期間で広く認知を広めたい場合

吉岡:三つ目のケースは私からお話しします。テレビCMは、短期的なキャンペーンにも効果を発揮します。電通の保有するメディアシミュレーションツールを用いると、2.5億円かけると一週間でデジタルは40%にリーチするのに対して、テレビは70%を超えます。

山崎:期間限定の商品やサービスの認知の他、ブランドイメージの刷新を行うために新しいキャンペーンをローンチする際など、素早く多くの人に伝えたい場合にもテレビCMは効果を発揮します。

秋野:つまり、テレビは、瞬発的に世の中の大きな波をつくることに向いている媒体なんですね。

窪谷:そうです。得意領域が違う、ということですね。デジタルメディアは個人の好みで視聴されるケースが多いですが、テレビには、「共視聴」という特長がありますから。

吉岡:共視聴という視点はマーケティングにおいて重要ですよね。家族の中でテレビCMが話題になることもありますし、1人で視聴するよりもより記憶に残る可能性を持っています。

秋野:なるほど。「ターゲットが全人口の10%以上いる」「長期の成長を望む」「短期間で認知を広める」ケースは、テレビへのCM出稿を検討してみてよさそうですね。

広告効果を分析して、テレビとデジタルを効果的に組み合わせる

秋野:ここからは、テレビCMの効果について考えてみたいと思います。「テレビCMは効果が見えにくい」という声がありますが、この点についてはどのように考えていますか?

吉岡:技術が進歩して、いまはさまざまな分析ができるようになっています。例えば、テレビCMを見て、商品サイトに来訪した、商品を購入した、来店したといったことが把握できる状況が整いつつあります。

また、商品の認知や利用意向といった心理指標での分析、実際に購入したといった行動データの取得も可能になってきています。実際にテレビCMが効率的な購買行動につながっているケースが多数あるので、前述したデジタルマーケティングを得意とする企業もテレビを使い続けているのでしょう。

秋野:テレビCMの効果について、具体的にどのような分析をしていますか?

吉岡:私たちが大事にしている指標の一つは、「純増新規購入者数(テレビCMを打ったことで増えた商品の購入者数)」です。つまり、テレビCMを打たなかったら、売り上げがどれだけ低かったのかを推定することです。

電通と電通デジタルは、複数のデータクリーンルーム環境での分析・運用を一元管理するシステム基盤「TOBIRAS(トビラス)」を2022年に開発しました。TOBIRASを活用することで、テレビと、さまざまなデジタル媒体を全く同じ手法で分析できます。さらに、どの放送局、どのエリアに出稿するのが効率的だったのか、詳しい分析までできますから、次へのアクションにつなげることもできます。

窪谷:他にも電通には、テレビ実視聴データを用いた統合マーケティング基盤「STADIA360(スタジア サンロクマル)」があります。

「STADIA360」は、ユーザーから事前にデータ利用の同意許諾を得たテレビ実視聴データと、さまざまなデータホルダーが保有するデータ群(アンケート・ウェブサイト・デジタル広告接触・アプリ計測・エンタメ・位置情報・購買・顧客の1stPartyデータなど)を連携して、大規模IDデータ分析による多角的なコネクテッドTV上の広告の効果検証が可能です。

山崎:例えば、テレビ実視聴データと、アプリをダウンロードした人のスマホのIDを連携させて、テレビCMを見た人とそうでない人の結果を比較するといったことができます。そうすることで、テレビCMを打ったことでどれくらいアプリがダウンロードされたか、純増効果がはっきり見えるわけです。

吉岡:他にも、いろいろなことが分析できますよね。例えば、バナー広告における顧客の獲得効率は、テレビ出稿期間と非出稿期間で大きく変わることがある。ということは、バナー広告の反応率を引き上げているのは、テレビCMの可能性があります。そういったことを「STADIA360」で分析できるわけです。

窪谷:テレビCMを見て、サイト検索する人もいれば、商品認知はしたけど何も行動を起こさない人もいる。そうかと思えば、CMを見て、ダイレクトに来店や購買につながるケースもある。テレビの効果はマルチなんですよね。そういったことも明らかにできると思います。

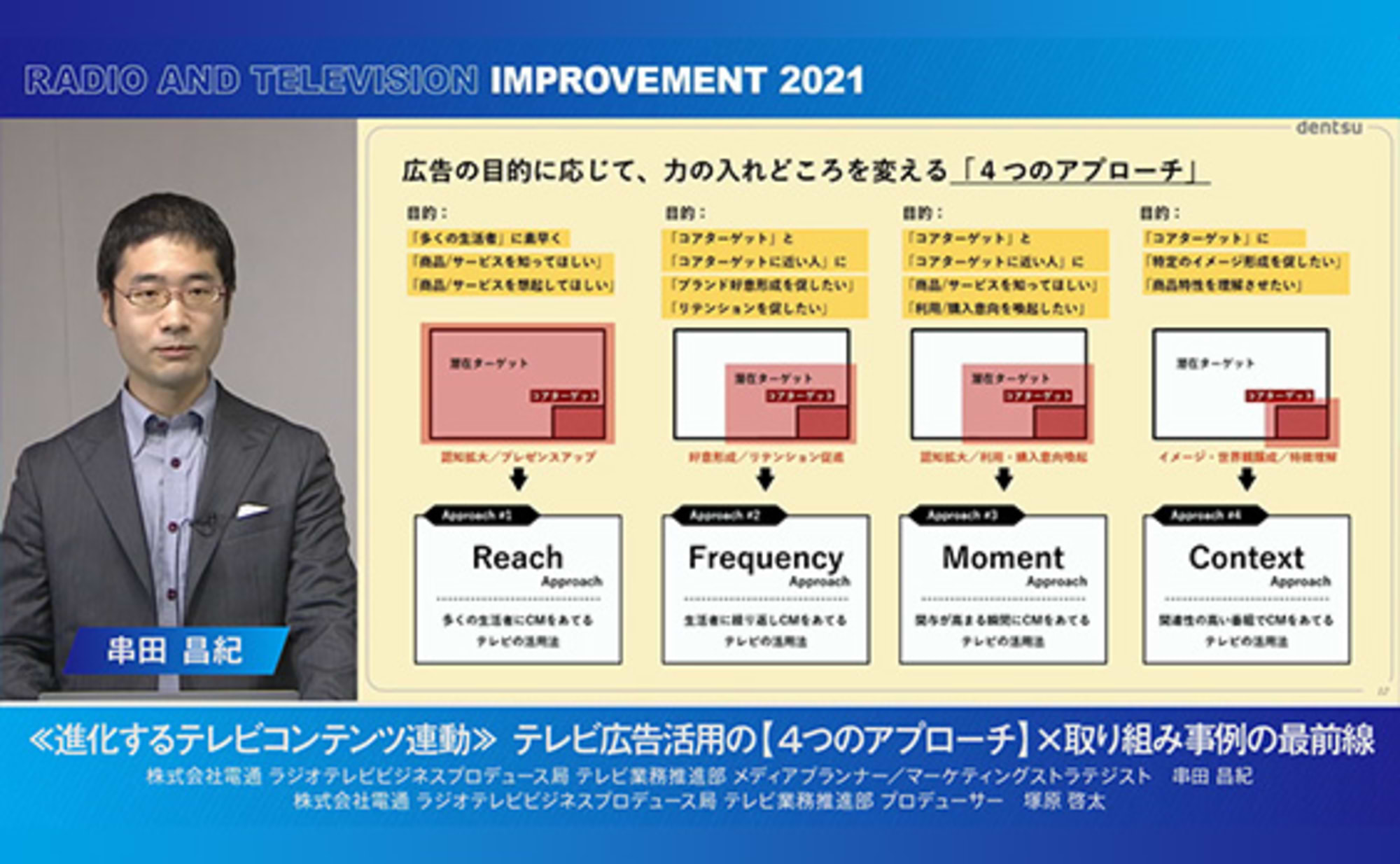

山崎:広告主側に立つと、商品やサービスを認知してもらうこと、検索行動をしてもらうこと、購買してもらうこと、どの指標を重視するのか、広告を打つ目的はさまざまです。目的に応じてKPIを設定し、PDCAを回していくことが大事です。

秋野:検索やサイト来訪といった特定の指標だけを重視すると、広告効果の一つの側面しか見えない。ですから、何のためのテレビCM施策なのかを見極めて、広告効果を多面的にとらえる必要があるわけですね。メディアマーケティング全体の効果検証で気を付ける点はありますか?

吉岡:思ったような広告効果が得られないと、各媒体の改善を検討するのではなく、その媒体での広告を止めてしまうケースが見られます。

山崎:冒頭少しお話があったように、テレビCMは効果が出ないと即断されるケースがある。そうではなく、他のメディアとどう組み合わせていけば、相乗効果が出るのかを考えていく必要があります。

吉岡:そうですね。テレビとデジタル、どちらのメディアが効率的に効果を出したかという議論や、効率の良かった媒体だけを活用していく議論になりがちですが、テレビとデジタルを組み合わせた場合の分析もできるので、ていねいにベストケースを探し続けることが必要ですね。

秋野:今回、みなさんにお話を伺って、テレビCMを出稿する意義を改めて考えることができました。次回からは、テレビCMの出稿サービスや効果測定サービスがどのように進化しているのか、実際に活用した広告主の事例も交えて、テレビCMの有効な使い方をお伝えしていきます。

※掲載されている情報は公開時のものです

この記事は参考になりましたか?

著者

窪谷 航

株式会社 電通

第2統合ソリューション局

プランナー

定量・定性のデータ分析を起点としたメディア戦略・事業戦略の立案に従事。一般消費財/耐久財/toB/アプリ/IT 等、幅広い領域のビジネスグロースにつながるデータ環境の構築とメディア戦略の立案からPDCA運用までワンストップで担務。テレビ・デジタルの領域を問わず社内外のツール・ソリューションに精通。

吉岡 俊祐

株式会社 電通

第3マーケティング局 コネクションプランニング部

マーケティング・コンサルタント

メディア現場での実践経験を軸に、メディア領域全般のデータオリエンテッドなプランニングからPDCAまで幅広く、実経験に裏打ちされたプランニングを提供。長期的にクライアントと並走し、ビジネスグロースを実現していく業務を多く経験。

山崎 博史

株式会社 電通

第1マーケティング局

プランナー

ECサイト運営・デジタル広告運用・ダイレクトマーケティング支援・マスメディアバイイングなどを経験した後に、統合マーケティング業務に従事。売り上げや申し込みなど事業成果を可視化するデータソリューション開発および、事業成果を最大化するプランニングが得意領域。

秋野 里奈

株式会社 電通

ラジオテレビビジネスプロデュース局

2017年入社。入社以来、AIを用いた視聴率予測システム「SHAREST」や、運用型テレビ広告システム「RICH FLOW」の開発など、次世代テレビスポットビジネスの企画・開発推進を行う。 2021年からは、テレビタイムのDXを中心に、テレビメディアの価値向上を推進している。