「ターゲット以外への無駄打ちが多い」は、ホント?テレビCMの価値を改めて考えた

本連載では、高度化するテレビメディアについて、広告主のKPIや課題を踏まえて、どのようにテレビCMを活用していけばよいかをお伝えします。

「テレビCMは一度に多くの人にリーチできるものの、ターゲット以外への無駄打ちが多い」。メディアプランニングに携わっていると、このような声を聞くことがあります。デジタルメディアの高精度なターゲティングが主流になったことの副作用のようなものかもしれません。

しかし、マーケットは流動的です。テレビは、「今後顧客になるかもしれない、潜在的なターゲット」にも広告を当てることができます。

今回は、電通のメディアプランナー・窪谷航が、「マーケットの流動性」を踏まえたテレビCM活用について、データを示しながらお伝えします。

「無実化する“平均”」。難易度が上がるメディアプランニング

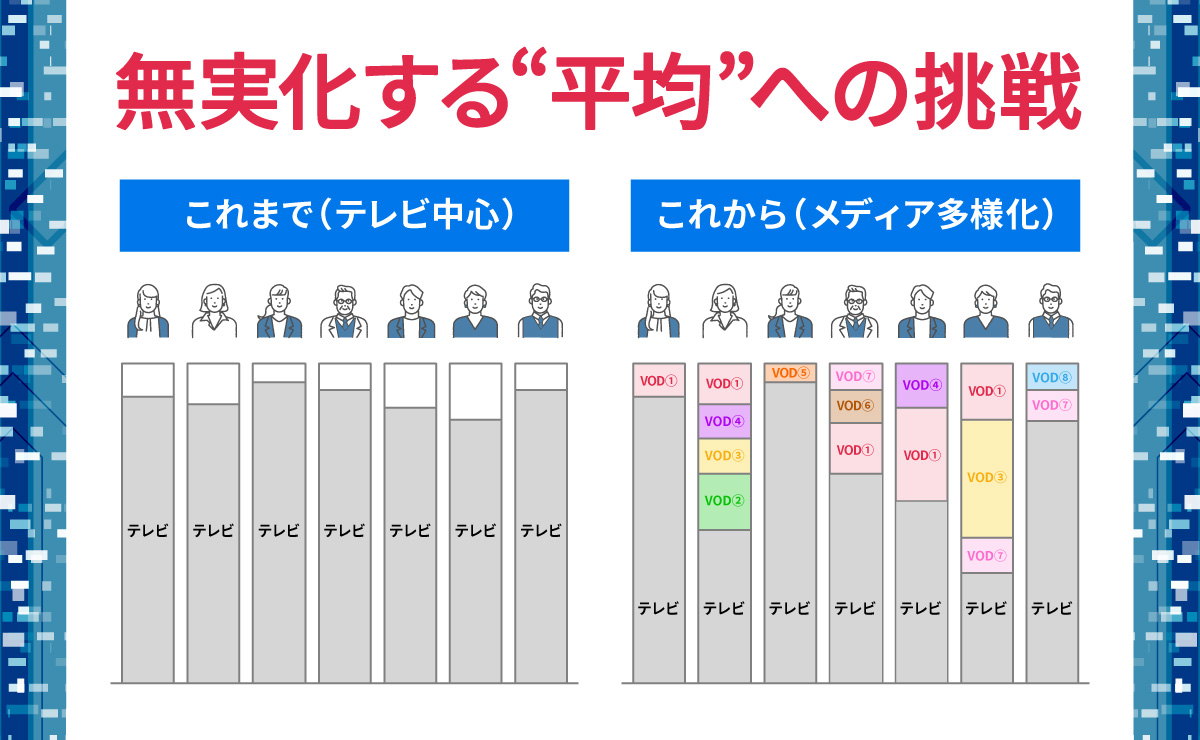

これまでの広告プランニングは、メディア接触に関する複数のサンプルデータの「平均」に着目し、世の中を捉えようとすることが一般的でした。

以前は、お茶の間で家族みんながそろってテレビを見る暮らしが多くの人に共通していました。テレビ以外のメディアの選択肢に限りがあったこともあり、メディア視聴データの平均値は「典型的な視聴スタイル」として、メディアプランニングにおいて機能していました。だからこそ、平均値を用いた分析や効果予測は、世の中の実態を確度高く捉えて説得力があるものでした。

しかし、現在は生活者のメディア接触は多様化しています。これにより「典型的な視聴スタイル」というものはなくなり、一人一人のメディア接触が異なるため、「平均値が誰のことも表していない」環境になりつつあります。そのため、以前よりもメディアプランニングや効果予測・分析が難しくなっています。

テレビだけを取り上げても、「無実化する“平均”」の傾向が見られます。下図は、電通のデータベース「DCANVAS」を用いて、テレビへのCM出稿に対して、獲得できた認知を算出したものです。横軸は個人全体の出稿量(TRP)、縦軸は認知率を表しています。

これを見ると、「2019年」「2021~2024年4月」ともに、出稿量に対して獲得できる認知の平均をとったグラフ(曲線)の形は大きく変わっていません。一方で、各キャンペーンを表すグラフのプロットは、「2021~2024年」の方が、より上下に大きくバラついています。テレビが好きで毎日見ている人もいれば、たまに視聴する人もいるといった視聴の差もあってか、近似曲線が実態から離れつつあることを感じます。この図からも、メディアプランニングの難易度が上がっていることがお分かりいただけると思います。

このように、メディア視聴データの平均値の実態がなくなりつつあることを、私たちは「無実化する“平均”への挑戦」と捉え、これからのメディアプランニング領域における大きなテーマであると考えています。

「マーケットの流動性」を捉えたメディアプランニングが必要

メディア消費の多様化が進んでいく状況下で、テレビの強みとして注目したいのは、数あるメディアの中でも突出した「リーチの同時性」です。テレビとデジタルそれぞれのリーチの特徴を見てみましょう。

下図は、電通のプランニングツールを用いて、テレビスポットとデジタル動画(いずれも20~34歳をターゲティング)、それぞれに1億円を投資した場合の想定リーチを表しています。20~34歳へのリーチ率はデジタル動画が優位ですが、それ以外の層へ同時に発生するリーチを加味すると、テレビがカバーするリーチの広さがお分かりいただけると思います。

テレビの強みである「リーチの同時性」を伝えると、「テレビCMは無駄が多い投資なのでは?」と思う広告主がいらっしゃることを感じます。テレビが幅広い年代に広くリーチできるために、「ターゲット以外への広告リーチ=無駄な投資」と捉えられているからです。このときによくお伝えするのが、「マーケットの流動性」です。

下図は、某サービスカテゴリを趣味とする人々の2年間の推移を示しています。趣味とする人は、2022年が調査対象の10.1%、2023年が9.4%でおおよそ横ばいですが、内訳を見ると、1年間でその4割が入れ替わっています。つまり、マーケットにおける顕在層は固定化しておらず、流動化していることが分かります。

このことは、多くのマーケットに共通して言えることです。下図は、某飲料カテゴリの認知率・認知継続率を調査したものです。横軸は「2024年の認知率」、縦軸は「2024年の認知率を100%としたときの2025年の認知継続率」を表しています。これを見ると、

・認知水準が高いほど継続率も高く、忘れられづらい

・認知継続率は65%~90%のレンジで、強いブランドは認知が高止まりしている

ということが分かります。

続いて、前述した飲料カテゴリ市場において、商品別の主飲用ブランドとその継続率を見てみます。横軸は「2024年に主飲用していたブランドの割合」、縦軸は「2025年の継続率、つまり主飲用し続けている割合」です。最も飲まれているブランドでもその継続率は66.8%で、約3分の1が1年間で主飲用しなくなったことを示しています。

これら2つのデータから、「認知」と「利用」のファネルの変化スピードは一定ではないことが分かります。この事例では、ボトムファネル(主飲用ブランドの継続率)指標の方が、より多くの人の入れ替わりが発生しています。

ここで挙げた例以外でも、いままでサービスや商品に対する利用意向のなかった人が、ある日突然、利用意向が芽生えて潜在層から顕在層に変わることは決して珍しいことではなく、世の中で頻繁に起こっています。

「認知はもう十分に取れているから、テレビCMは打たなくてよい」といった判断もたまに聞きますが、テレビCMには「流動するマーケット環境下で、まだ顕在化していないが、これから顕在化する可能性が十分にある人々に対して、最も効率的に広告を届けてマインドシェアを上げておく機能」があります。この点がリーチパワーに長(た)けるテレビCMがマーケティングに果たす重要な役割の1つだと考えます。

ターゲティングが得意なデジタル広告は、潜在層や非顕在層に対する広告コストをそぎ落すことで費用対効果を上げています。多くのブランドやサービスは、デジタルの高精度なターゲティングで顕在層をカバーしていることを踏まえると、潜在層や非顕在層を含む広い性年代にコミュニケーションできるテレビCMはカテゴリーシェアを上げる有効な手段と言えます。

非顕在層のマインドシェアの重要性については、ブランド想起のキャパシティと関連します。下の図はその一例ですが、いずれの商品カテゴリにおいても純粋想起するブランドの数は1、2個ほど。つまり、私たちが瞬間的に頭に浮かべられるブランドは想像以上に少ないのです。もちろん、早く想起されたブランドの方が、選択肢や検討時間の面から考えて有利なので、消費行動につながる欲求が顕在化した瞬間に思いついてもらえるサービスになることは価値のあることだと言えるでしょう。

フリークエンシーを抑えて効率を上げるだけがメディアプランニングではない

ここまで、マーケットの流動性とその中でテレビCMが果たす役割についてお伝えしてきました。このマーケットの考え方に立脚したテレビ投資の考え方の事例を紹介します。

ここでは、複数のサービスライン・ブランドを持つある企業(A社)を例に取り上げます。電通が保有する、テレビ実視聴データを用いた統合マーケティング基盤「STADIA360(スタジア・サンロクマル)」(※)で、3カ月に1回ごとにA社の「テレビCM接触カテゴリ数」を分析しました。接触カテゴリ数とは、1人が一定期間にテレビCMで接触した、同社のブランドやサービスカテゴリの数を可視化したものです。

接触カテゴリ数が増えるごとに、A社のサービス全体における利用意向率が上昇することが分かりました。接触が多ければ多いほど、利用意向率が上がることは想像できますが、ここで注目してほしいのは、5カテゴリ接触したときに大きく利用意向率が伸長している点です。1年間を通じて複数カテゴリに接触し続けている状況を生むことで、サービス全体の利用意向を押し上げることが証明できました。

※STADIA360(スタジア・サンロクマル)=電通が提供する、ユーザーの同意許諾を得たテレビ実視聴データを基盤とした国内最大規模のマーケティングプラットフォーム。テレビ実視聴データとデジタル行動データを連携することで、オンオフ統合での分析が可能。

調査では、「STADIA360」を利用して、接触カテゴリ数の割合とテレビCMのフリークエンシー(接触回数)を突合させた分析も行いました。A社のテレビCMへのフリークエンシーが1~3回の人は、当然、CMの接触カテゴリ数も1~2カテゴリほどしかありません。しかし、フリークエンシーが積みあがっていくと、接触カテゴリ数も増加していきます。

先ほど述べた、利用意向率がアップする5カテゴリ接触を目指した場合、テレビCMへのフリークエンシーを約33回にすると、ほぼ5カテゴリに接触できることが分かりました。よって、3カ月間でフリークエンシーが33回以上になるようにテレビCMを出稿すると、年間を通じたA社の利用意向を高められるということです。

テレビとデジタルを統合的に分析する際の一般的な最適フリークエンシーの議論では、「いかにフリークエンシーを抑えて効率を上げるか?」という論調になりがちです。しかし、「ブランドや企業全体の利用意向を押し上げるために必要な接触量」という観点では、まるで違う結論に至った例と言えます。

もちろん、利用意向を高めることができるフリークエンシーは、業種やマーケットの成熟度合いによって異なります。電通には、さまざまな生活者の過去のメディア接触経験やタイミング、意識のデータがあり、それらをひもづけて精緻に分析することができます。

メディアの視聴スタイルが多様化し、世の中の実態が捉えにくくなった昨今、思い込みやコアターゲットの獲得だけを目的にしたメディアプランニングでは、十分な広告効果を発揮することが難しくなってきています。

生活者が「欲しい」と思ったときに一番に思い出してもらえるブランドになるために、今回お話ししたテレビを含め、あらゆるメディアの特性と「マーケットの流動性」を踏まえて、広告プランニングをすることが必要です。

この記事は参考になりましたか?

バックナンバー

著者

窪谷 航

株式会社 電通

第2統合ソリューション局

プランナー

定量・定性のデータ分析を起点としたメディア戦略・事業戦略の立案に従事。一般消費財/耐久財/toB/アプリ/IT 等、幅広い領域のビジネスグロースにつながるデータ環境の構築とメディア戦略の立案からPDCA運用までワンストップで担務。テレビ・デジタルの領域を問わず社内外のツール・ソリューションに精通。