あなたのうんちで、難病で苦しむ人を救えるかもしれない。腸内細菌を活用した未来の治療の実現にむけて、「うんち創薬」の社会実装に向けた取り組みが始まっています。

優れた腸内環境を持つ「腸内細菌ドナー」から便を提供してもらい、腸内細菌を抽出して患者の腸に移植する「腸内細菌叢(そう)移植」などの医療や、それを基盤とした創薬に取り組むスタートアップ「メタジェンセラピューティクス」。

本連載ではメタジェンセラピューティクス代表取締役社長CEOの中原拓氏と、同事業に伴走する電通のクリエイティブディレクター 佐々木瞭氏にインタビュー。「うんちのドネーション」を通じて健康を贈り合う「ヘルスシェア」のビジョンを伺った前編に続き、実現に向けた具体的な取り組みと今後の展望についてお話を聞きました。

前編: うんちが薬に。「腸内細菌ドネーション」から始まる健康の未来

(左から)メタジェンセラピューティクス 中原拓氏、電通 佐々木瞭氏

(左から)メタジェンセラピューティクス 中原拓氏、電通 佐々木瞭氏「うんちを贈る」未来の体験を前向きに社会に届ける

──ここからは具体的な施策や取り組みについて伺います。まずは、腸内細菌ドナーになるまで、またドナーを続けるにはどんなハードルがあるのか、お教えください。

中原:ドナーの認定から、便を提供してもらう「献便」までには2つのハードルがあります。1つは、ドナーになれる確率が非常に低いこと。ドナーとしてご協力いただくためには、まずウェブ上で健康や生活習慣に関する質問に答えてもらい、ドナーとしての適性を簡易的にチェックします。

審査を通過された方には、便検査をはじめ、提携する医療機関で問診や血液検査などを実施し、体内にウイルスや有害な菌がいないか、徹底的に検査します。およそ3カ月という長い期間にわたってすべての審査や検査をクリアして、最終的にドナーとして認定される「うんちエリート」は、応募者全体のわずか7.5%ほどです。

もう1つは、ドナー登録後も継続的にご協力いただく必要があることです。ドナーの方には、専用の施設に設置されたトイレを利用し、便を提供していただきます。検便のように、便の一部を採取するのではなく、すべてを回収し、腸内細菌を取り出すためにすみやかに処理しなくてはなりません。自宅で簡単にはできないので、なかなか継続が難しいんです。

佐々木:ドナーを目指す人の気持ちになってみると、いくら社会貢献とはいえ、3カ月間ずっとモチベーションを保ち続けるのは簡単なことじゃないなと感じたんです。どうすれば前向きに、ドナーへの志を失うことなく継続してもらえるか。

ある日、私もドナーになるべく、検査を受けてみました。結果はダメだったんですが(笑)、面白いことに、自分の腸にいる腸内細菌の種類や多様性が、まるで成績表のようにレポートとして返ってきたんです。そして、自分自身も食生活を改善していくことで、数カ月後にはドナーになれるチャンスがあるということも、中原さんから教わりました。

それは自分の「おなか」というブラックボックスが、初めてオープンになった瞬間でした。

このとき、ドナーになるために必要な検査を、面倒な手続きではなく、自分自身の腸と向き合い健康になっていく過程として楽しむことができたら、ドナーを目指す人はもっと世の中に増えていくのではないか?と思ったんです。

腸内細菌ドナーを支援するためのアプリ「ちょうむすび」とは?

──具体的には、どんなサービスの開発につながったのでしょうか?

中原:電通さんと一緒につくったのは、腸内細菌ドナーを支援する「ちょうむすび」というサービスです。ドナーを目指す人が、検査のステップを迷うことなく進めるように、またドナーになってからもスムーズに献便ができるようにナビゲートするアプリです。

佐々木:ドナーになるまでの複雑で多段階なプロセスを、易しく明快にナビゲートすることが第一の機能です。ウェブ上での審査、献便の案内、現地での講習をはじめ、病院での検査や問診など、一連の予約や手続きをサービス上でスムーズに完結できるようにしています。

まず、1つの大きなポイントが「腸内レポート」機能です。ドナーになる過程で実施される便検査の結果から、自分の腸内環境をつくる細菌叢の属性、それぞれの菌が持つ特徴などを細かく知ることができます。自分の腸内細菌の多様性をスコアで可視化したり、他のドナーと比較したりすることで、自身がどのくらいドナー認定に近づいているかを把握することができます。

また、ドナーになった後も、献便の予約や実績の確認を支援します。例えば、採便の回数に応じてメダルが授与されるなど、モチベーションを高めながら続けられるインターフェースも搭載しています。こうした一連の設計や機能を、メタジェンセラピューティクスさんと電通がワンチームで議論を重ねながら、ユーザー体験をサポートするアプリとして丁寧につくり上げました。

開発にあたり、電通BXCC 岡田憲明氏、三島良太氏、海谷拓実氏、SGP塚越皓平氏のほか、電通デジタルのチームが加わり、コンセプト開発から実装まで伴走した。

開発にあたり、電通BXCC 岡田憲明氏、三島良太氏、海谷拓実氏、SGP塚越皓平氏のほか、電通デジタルのチームが加わり、コンセプト開発から実装まで伴走した。中原:これまで「ドネーション」というと、それは自分の一部である何かを犠牲にすることだったと思います。でも、うんちのドネーションには、どんな犠牲も伴いません。それどころか、自分も健康を目指しながら、人を健康にしていく可能性をもつ営みです。そんな体験価値が、ぎゅっと詰まっているのが「ちょうむすび」というアプリです。

──このコンセプトに至った背景を教えてください。

中原:「ちょうむすび」は今年4月、日本で初めてユネスコの「食文化創造都市」に認定された山形県鶴岡(つるおか)市に新しくできた「つるおか献便ルーム」の完成と同時に、庄内地方の方に対象を絞ってローンチしました。先端科学とは縁のなかった、さまざまな年代・性別の人を巻き込んで大きくなっていくためには、やさしくてあたたかい顔つきが大事だと思いました。

佐々木:「ちょうむすび」という名前に込めたのは、「健康を贈る」という新しい文化が広がっていくことへの願いです。

実は日本の伝統的な食文化は、多様な食物繊維を豊富に摂るための工夫にあふれていて、世界でも類を見ないほど多様な腸内環境を育みやすいと言われているんです。日本人のおなかを起点に、世界中の人に健康を贈り、広げていく。それが、メタジェンセラピューティクスの掲げる未来の健康観です。

カギは日本の食文化。日本初の献便施設が山形県鶴岡市に誕生したワケ

──日本初の献便ルーム。開設にあたってどんな課題があったのでしょうか?

佐々木:皆さんはこれまで、トイレに行く目的で外に出かけたことがあるでしょうか?当然、僕もありません。でも、献便施設は、ドナーの方に日常的に、うんちのために、通ってもらわないといけません。ですから、毎日トイレに通うことが苦にならない、むしろ行きたくなる空間と体験をつくることがとても重要だと考えました。

2025年4月に鶴岡市に誕生した国内初「つるおか献便ルーム」。トイレ個室の前室に備えられた献便用のポストを通じ、隣室の便の加工処理室とつながっている。

2025年4月に鶴岡市に誕生した国内初「つるおか献便ルーム」。トイレ個室の前室に備えられた献便用のポストを通じ、隣室の便の加工処理室とつながっている。中原:必要な機能は、トイレです。でも、未来を一緒につくるパートナーと関係を構築していく場所なので、冷たい場所にはしたくなかったんですね。清潔感はもちろん大事ですし、心地よい場所であってほしいという思いがありました。

当初のイメージは、フィンランドの建築家、アルヴァ・アアルトが手がけた「パイミオのサナトリウム」でした。医療施設なのに、あたたかみや柔らかさを感じる空間です。それと同じように、訪れた人の気分が上がるような空間にしたいという思いがありました。

佐々木:市内に住む20人以上の生活者に直接会ってインタビューを行いながら、空間のあるべき姿を少しずつ固めていきました。悩んだのは「便意が訪れるまで長居ができる、目的地としてのトイレ」という、おそらく世界で初めての要件を、どう成立させるかという点でした。プライベートなトイレと、リラックスして滞在できるスペースが同居しながら、心地よい空間として成立させる必要がありました。

中原:佐々木さんが建築士でもあり、空間デザインの専門性も高かったのが大きかったです。まさか電通さんでここまでやってくれるとは。

佐々木:設計フェーズでは、大学時代からの友人の建築家に声をかけて協働しました。トイレは、うんちを水に流さない専用の便器。その前室は「献便ポスト」を通じて、最先端の処理施設と直接つながっています。実はハイテクな場所なのですが、ユーザーにはそれを感じさせないようにできていて、ちょっとした休憩や作業のためのスペースもあり、極端に言えばそこに住めるくらいの快適な空間になったと思っています。

──献便の拠点が「食文化創造都市」である鶴岡に生まれた経緯を聞かせてください。

中原:鶴岡市が世界から注目されている理由は、山菜をはじめとする特徴的な食文化が根付いていることにあります。腸内細菌は、食物繊維を多く含む食事とともにその多様性を育んでいくことが、これまでの研究から分かってきています。

そして、実は鶴岡は、さまざまなバイオベンチャー企業が生まれている地域でもあり、ライフサイエンスやイノベーションに対して理解が深い方が多いと感じています。

佐々木:よいうんちをつくる聖地とも言えますね。イノベーションに対する受容性と、日本古来の豊かな食文化。その両方がある鶴岡市は、この取り組みを始める最高のスタート地点だったと思っています。

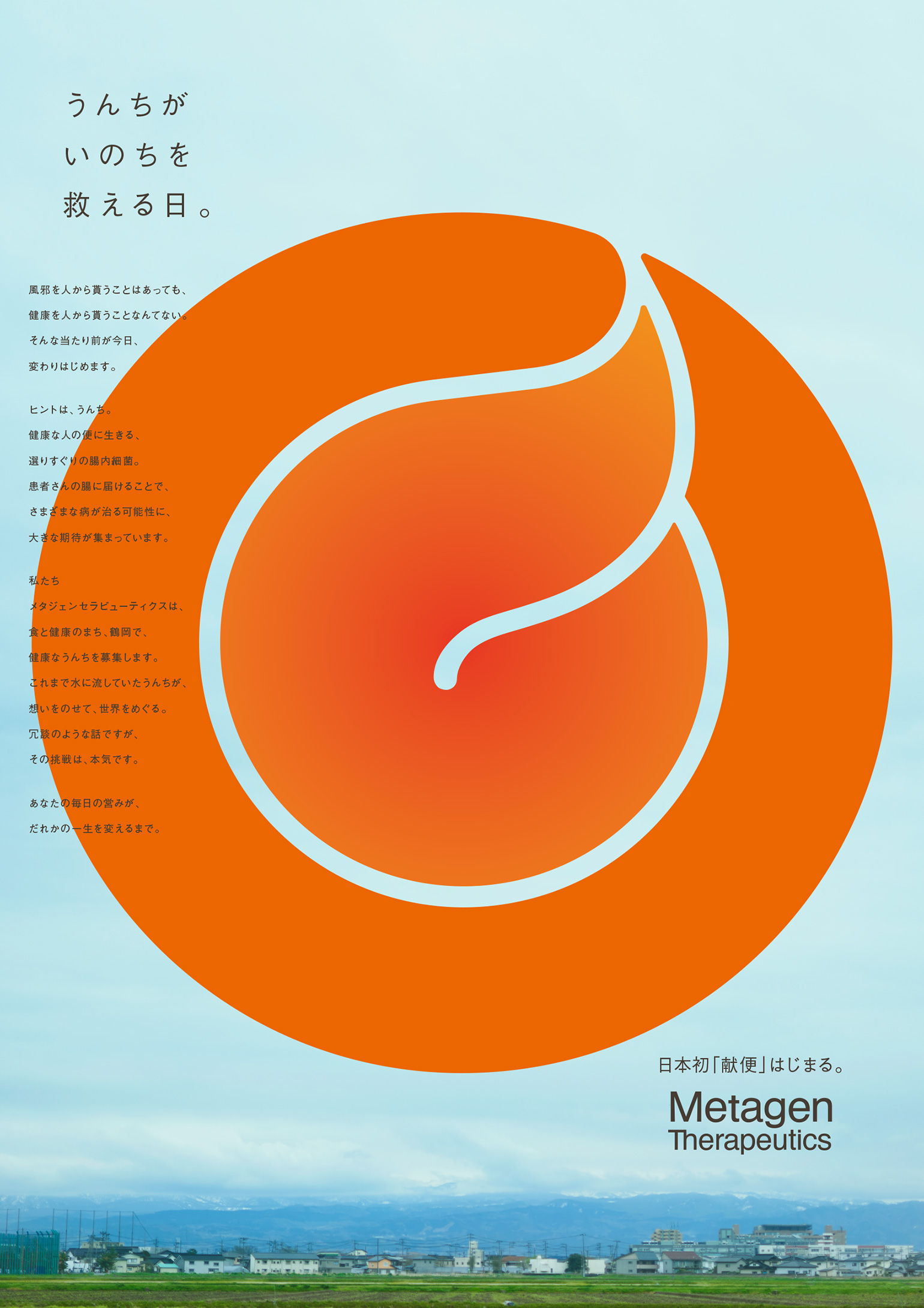

目指す未来は「うんちがいのちを救える日」

──4月24日にオープンした献便ルーム。その反響はいかがでしたか?

中原:献便ルームの開所式には、鶴岡市長や荘内病院の院長をはじめ、多くの行政・医療関係者や、幅広い産業領域にわたる企業の方も集まり、メディアでも大きく取り上げられました。

「ちょうむすび」は、限られたエリアだけの募集にもかかわらず、なんと開始から数日で200人もの登録がありました。想定の何倍もの反響があって驚きました。

開所と同時に「献便の歌」をつくり、テレビCM としてローンチしたのですが、その影響も大きかったと思います。初めて曲を聞いたときは、本当に感動しました。

佐々木:歌い手は、本間絹子さんです。開所まで残り2カ月をきった週末、この人しかいないと思って声をかけてみたら、数日で作詞作曲をして、録音データを持ってきてくださって。これも、社会課題に立ち向かうメタジェンセラピューティクスのもつ磁力なのかなと思います。

中原:ローンチ後は、佐々木さんと一緒に立ち寄った地元の直売所のレジのおばちゃんにも、子どもといっしょに歌聴いたよ。と声をかけていただき、あらたな市民科学コミュニティが生まれ始めている兆しをすでに肌で感じています。

佐々木:「ちょううむすび」は世界三大デザイン賞でもあるRed Dot Design Awardで、最高位のBest of Bestを受賞しました。日本の小さな地域に眠っていた「うんち」という希少資源で、世界の健康の概念を変えていく。そう考えると、一見ニッチにも思える「うんち創薬」事業は、大きな社会インパクトをもたらす可能性に満ちていると思っています。

世界三大デザイン賞のRed dot design award デザインコンセプト部門で最高位にあたるBest of Bestを受賞。(シンガポールで行われた授賞式にて)

世界三大デザイン賞のRed dot design award デザインコンセプト部門で最高位にあたるBest of Bestを受賞。(シンガポールで行われた授賞式にて)──腸内細菌ドネーションの今後の可能性について、どのように考えていますか?

中原:献便ルームは開所式以降も、健康と接点のあるたくさんの企業が、視察や見学に訪れる拠点になっているんですよね。ビジョンマップで描いていた、新しい人や企業とのコミュニティが、この場所から具体性を帯び、実現し始めているのを感じています。

鶴岡にすでにある地域コミュニティと私たちの献便という活動が組み合わさったとき、新しい化学反応が起こる可能性があると考えています。そこに関心を持って訪れる個人の方々や企業パートナーが加わってくれることで、献便を通じた新たな文化を醸成していきたい。そして最終的に患者さんに届けばいいと思っています。

佐々木:すでに多くの大企業のキープレーヤーを鶴岡に招き、2〜3日寝食を共にしながら、献便と健康の未来を考える取り組みを行っています。「うんちで薬をつくる」と聞くと、ニッチな取り組みに思われるかもしれませんが、実際には関係人口の大きな、とても意義深い活動だと考えています。このプロジェクトに関わる多くの人や企業、自治体など、そこに集う“主役”がどんどん増えていくことで、やがてこの取り組みが日本全国へと広がっていくといいですね。

中原:「うんちがいのちを救える日」。この言葉は、献便ルームの開所式で掲げたビジョンです。

まだドネーションは始まったばかりなので、ドナーさんは「自分のうんちが誰かを救っている」という実感を持ちにくいかもしれません。いずれ、それが確かなかたちで患者さんに届けば、「自分の健康が、誰かを助けるきっかけになっている」という気づきが生まれ、より前向きに健康を意識するようになる人が増えるはずです。そうしたサイクルが広がっていくことで、日本全体が少しずつ“健康な社会”になっていく。そんな未来を本気で目指して取り組みを進めています。