2019年9月6~9日、世界遺産・二条城で国際アートフェア「artKYOTO」(※)が初開催され、約1万人の来場者を集めました。

電通も京都市や一般社団法人アート東京らと主催の一社として、ゼロからの事業開発から実施まで携わりました。

本稿では、artKYOTOの総合プロデューサー來住尚彦氏に、1年間プロジェクトを共にした電通の伊藤慎哉氏が「成長著しいアート市場の現状とその市場を支える富裕層マーケティング」について切り込みました。

※ artKYOTO:国内外31軒のギャラリー・美術商を集めたこのイベントは、内閣府をはじめ5省庁、73カ国大使館/領事館の後援の下、鑑賞だけでなく作品所有を目的としたさまざまな体験を創出。京都の歴史や文化を背景に、日本のアートシーンの発展、アート産業振興の原動力として多くのメディアに取り上げられた。

アート作品で自己紹介するフランス人、アート作品を家族にも言わない日本人

伊藤:初めに「アート市場」の現状についてお聞かせいただけませんか?

來住:世界のアート市場は、7兆円ほどといわれています。これに対して、日本のアート市場は3000億円弱。世界に冠たる経済大国にしては、あまりに小さ過ぎる数字です。

伊藤:平安文化にせよ、茶の湯が広まった元禄文化にせよ、元々日本は、アートが豊かな国だったと思うのですが。

來住:日本の文化って、本当に豊かなんだろうか?正確に言うなら、豊かだった文化が、きちんと継承されているのだろうか?「文化=時の流れ」だとするなら飛鳥の都で日本の文化が花開いて、1400年くらい経っている中で、その文化が、本当に今の僕らに根付いているのだろうか?

例えばフランス人。自国の文化について語り倒しますよね。対する、僕ら日本人は、なんとなくスルーしてる。「日本人とは、何なのか?日本の文化とは何なのか?」ということときちんと向き合っていない。それがアートが根付かない理由にもつながっていると思います。

伊藤:日本人のアイデンティティーとは、ですね。

來住:今、フランス人を例に挙げましたが、イギリス人でもドイツ人でもアートに対する意識が高い国では、自宅の部屋に人を招いたとき、お気に入りの絵なり、彫刻なりを真っ先に紹介します。自分が好きなものを見てもらうことで、自己紹介をするのです。

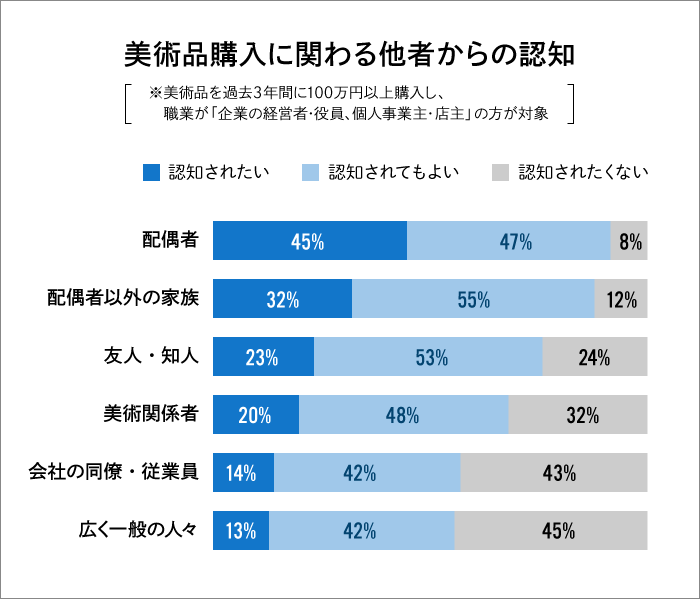

対して日本では、いわゆる富裕層といわれている人にアンケートをしてみたところ「自分がアート作品を買ったことを、誰かに話したいですか?」という質問に、およそ40%の人がNOと答えている。驚くべきことに、そのNOと答えた人の4分の1が「配偶者にも知られたくない」と言っています。これは、由々しきことだと思います。

伊藤:そんな日本でアートをプロデュースする立場の來住さんが目指す「ゴール」とは、一体、何なのでしょうか?

來住:金額的なことでいうと、二つ。われわれが主催し、東京で行うArt Fair Tokyoの売り上げは、現在約30億で、アジア第2位。これを、60億から70億といわれるアジア1位のアート・バーゼル香港を抜いて、100億ほどの規模にしたいということです。

もう一つは、日本のアート市場自体を3000億から1兆円の規模にしなくてはいけないということです。

伊藤:金額以外では?

來住:例えば、アートを使って自己紹介ができるような「自分に自信を持つ人を増やしたい」ということかな。自分に、家族に、会社に、街に、社会に、国に、この世界に自信を持てる人が増えていけば、SDGsでいわれている持続可能な社会もきっと実現できると思います。

アートフェアの役割は大きく三つあって、一つは、文化の醸成に貢献すること。一つは、顧客の投資対象として資産形成に貢献すること。もう一つ、ここが大事なところで、社会に貢献していくこと。それはつまり、富裕層が次世代のアーティストを育てていくための仕組みをつくるということです。

富裕層がアートの購入を決める瞬間とは?

伊藤:「富裕層」というキーワードが度々登場していますが、富裕層が「アートの購入を決める瞬間」は、何が決め手になるのでしょうか?

來住:Art Fair Tokyoでアートを購入される方々を見ていて、作品を手に取りながら、何というか、思考が「現在」から「未来」へ変わった瞬間が分かるときがある。その時が、まさに購入を決める瞬間だと思うんです。

伊藤:購入するアートとのこれからの生活を思い描く時間。

來住:さらに言えることは、富裕層にとっての判断基準は価格だけではなく、価値というところにまで及んでいる、ということですね。

伊藤:來住さんがArt Fair Tokyoで実践されている「買いたくなるモノ」と「買いたいヒト」を集めるコツとは何なのでしょうか?

來住:「モノ」つまり作品については、出展するギャラリーの皆さんともっともっと会話をしていきたい。海外は、とにかくギャラリーの資金力が違う。だから販売するアートを、平気で5年でも10年でも寝かせられる。寝かせているうちに、価格が跳ね上がる。

加えて、熟成された作品を展示するには、アートフェア全体の迫力を高める必要がある。端的に言うなら、展示空間の広さ。広さがあれば、フェア全体のエネルギーが違ってくる。会場の動線設計も、違ってくる。ある意味「街づくり」「街おこし」と同じです。

「モノ」という視点ではそういうこと。「作品数が少ないから、小さなスペースさえあればそれで十分」といった発想だけではビジネスは広がっていかない。自分たちの世界観を伝えるスペースをいかにつくり出せるか。

大使館は、最も重要なインフルエンサーのひとつ

伊藤:「ヒト」の点で、アート市場を盛り上げる上で駐日大使館の存在は欠かせない、と伺いました。

來住:大使館の役割は二つあると考えています。

「自国の文化産業を、日本に広める」ことと「日本の文化産業を、自国に広める」こと。

伊藤:それはすなわち、來住さんがつくり上げようとされている「ヒト」のネットワークにも影響を与える存在なわけですよね?

來住:当初5カ国程度だった後援大使館の数も、来年のArt Fair Tokyo2020では117カ国。彼らはとてもすてきなインフルエンサーの方々でもあります。

伊藤:各国の一人の大使とパイプができれば、その友人がつながる。大使自身の多くが富裕層で、アートへの造詣も深い。その友人もまたアートをよく知っている。そしてその友人と、つながりたい富裕層や企業トップが集まってくる。気が付けば、コミュニティーが出来上がっている。

來住:そういうこと。「ヒト」に関しては4日間の来場人数を変えずに、アートの真の価値を知る人をもっと集める。お互いが高め合える仲間になれるような。

伊藤:それこそがまさに、富裕層が求めていることでもあると思います。

來住:モノ(商品)自体に、正解はない。決めるのは、あくまでヒト。だから「ヒト」をとことん知り尽くす必要がある。

贅沢なことが、特別なのではない。特別なことが、贅沢なことなんだ

伊藤: 富裕層というのは一体どのような人たちなのか、さらに突っ込んだところを教えていただけますか?

來住:富裕層というのは、「お金があって、教養と知識があって、なおかつワガママな」人。ワガママとはどういうことかというと…。

伊藤:「自分のこと、もっと分かって!」ということでしょうか?

來住:富裕層といわれる人たちが思っているのは、「贅沢なことが、特別なのではない。特別なことが、贅沢なことなんだ」ということ。これは、深遠な言葉だと思いますね。プロデューサーたるもの、そうした心理と常に対峙すべきだと思う。

伊藤:來住さんは、富裕層向けのパーティーをよくプロデュースするそうですが、そのパーティーというものは一体どのようなものなのか、教えていただけませんか?

來住:場所のスペシャリティーに工夫を凝らす、ということも当然、あるのだけど、「特別なパーティー」に仕立てるためにはそうした表層的なことだけじゃ、ダメ。パーティーに「ストーリー性」を持たせる、ということが重要。

伊藤:ストーリー性?

來住:例えば、Art Fair Tokyoのパーティーを企画したとする。当然、ツテを頼って、会場を手配してもらうことになる。そうした際、快く会場を貸してくれた企業のトップには、僕からひとつだけお願いをする。その社長に、僕のことを「友人」として会場を手配してくれたのだ、ということにしてほしい、と。

先方の社長も、会場に来てくださっている人もみんなそれは演出だということくらい、理解している。理解しているんだけど、ビジネス抜きで「アートの価値を分かり合える人間」だけがこうして集まっているんだ、という不思議なストーリーの中で更なる連帯感が生まれる。

伊藤:集いの真ん中には、アートがある。会場を手配してくださった社長でも來住さんでもなく、「アートを、コミュニケーションの真ん中に置く」ということですね。

來住:一番大事なことは、「全員」という人間はいない、ということ。一人一人、好みのアート、好みの食事、好みの友達も全部違う。だからこそ、限られた時間の中でどれだけの人と会えるか、が大切。例えばあと30年働くとして、他人と夕食を共にできるのは1万回しかない。そう考えると誰と時間を共にするかということを、ものすごく大切にしたいと思うよね。

「真夏に暖炉を売る」のが富裕層マーケティングの極意

伊藤:これまで伺った話を総括して、「富裕層マーケティングの極意」とは、ずばり何なのでしょうか?

來住:まず、自分が売ろうとしているものを、買えるような人間に自分がならないといけない。そうでないと、信頼してもらえない。

伊藤:1億円の商品を、たった1人に売るわけですものね。100円の商品を、100万人に売るのとは根底から、メソッドがちがう。

來住:僕がやっているビジネスは例えていうなら、「真夏に、1億円する暖炉を売る」ようなこと。

伊藤:といいますと?

來住:大事なのは、機能じゃない。タイミングも価格もズレているけど、持っていればいつか絶対楽しいと感じるものを売るということ。「夏に暖炉を買うことで、こんなにもいいことがある」ということを、いかに熱意と説得力をもって説明できるか。

伊藤:アートの本質の説明が必要になります。

來住:それには、つまるところ、自分が成長することだと思う。この人は、実はゆったりとした時間が欲しいにちがいない。真夏に、1億円を払ってでも、冬にはきっと暖炉が欲しいはず。そのためには、どんな暖炉が合うのかを予想するということだと思う。ちょっと、格好つけ過ぎちゃったかな?

富裕層マーケティングは、顧客の個性と向き合うことが大切

対談を終えて、今後の展望について伊藤慎哉氏が総括しました。

対談の中で來住さんは「富裕層一人一人の個性や趣向を徹底的につかむ“顧客中心主義”」の重要性を繰り返し強調されていました。富裕層を“層”として一くくりにせずに、強い個性の持ち主として、一人一人と真摯に対峙していくことが富裕層マーケティングの極意なのかもしれません。

信用を得たときに初めて、その先のご友人やパートナーへの接点が広がり、コミュニティーがさらに広がる好循環が生まれるのだと実感しました。その意味で、われわれの人間力が問われるビジネスといえます。どう相手を喜ばせることができるか、その結果ビジネスがついてくる、顧客起点の思考がまさに求められる分野だと思います。

電通もさまざまな調査やデータ分析を駆使して、富裕層の実態を捉える活動をしていますが、今回立ち上げをさせていただいた「artKYOTO」のような富裕層とのリアルな接点を構えることで、各個人と向き合い、自分の人間力を高めていく。実践から富裕層マーケティングの勘所をつかみ、さらに自ら富裕層ネットワークを築ける可能性が高まると感じています。

「富裕層がアートの購入を決めるのは、アートのあるすてきなシーンが具体的に描けたとき」、電通が今後、アートマーケット拡大に貢献するためにも、アートがもたらすベネフィットをさまざまな切り口で言語化や定量化することが、優先課題でもあり、好機になると感じました。

新しい仕事を京都から

「artKYOTO」は初開催ということで課題も多く表出しましたが、一方で、主催社として世界遺産を舞台にあらゆる調整を経て実現まで至った過程では、経験値やパートナーとのリレーションを得ることができました。

京都は文化庁移転が控える中、歴史や文化、そこに流れる美意識に注目が集まっています。個人も企業も「個性」が問われる時代、日本のオリジン“京都”から情報発信を行う好機が訪れています。ある先輩の言葉ですが「大きい仕事は東京からとするなら、新しい仕事は京都から」の気概で、今後も会社の領域を広げる試みをしていきたいと考えています。

結びになりますが、今回のartKYOTO初開催にご協力いただいた皆さまにこの場を借りて、感謝申し上げます。

この記事は参考になりましたか?

著者

來住 尚彦

一般社団法人 アート東京 代表理事

アートフェア東京 エグゼクティブ プロデューサー、artKYOTO 総合プロデューサー

TBSテレビプロデューサーを経て2015年から現職。国内最大級の国際的アート見本市「アートフェア東京」、2019年には「artKYOTO」をプロデュース。日本のアートマーケットの発展、芸術文化の振興を目的とし、アートを軸にさまざまな事業を企画、制作する

伊藤 慎哉

株式会社 電通

京都ビジネスアクセラレーションセンター

クリエーティブを経て、経営企画部署で事業戦略、組織開発、管理会計などを担当。クライアントの経営支援や新規事業開発に従事しながら、電通の新規事業に携わり、事業共創拠点「engawa KYOTO」、国際アートフェア「artKYOTO」、「世界的美大との共創ワークショップ」など実施。野球歴30年。大学の研究論文は「送りバント」。