「情報メディア白書2025」(電通メディアイノベーションラボ編、ダイヤモンド社刊)が4月23日に発行されました。情報メディア産業の全貌を明らかにするデータブックとしてまとめられた本白書の発行は、今年で32年目となります。

巻頭特集の「メディアの大変革期、未来を形作る新たなコミュニケーションの地平」では、以下の4つの記事において情報メディア市場や人々の行動のトレンドを解説しています。

- メディアの多様化が進む中、人々はどのようなメディアを「頼り」にしているのか

- 現代的インフルエンサーの転回:マーケター化、ポッドキャスト、小さなプラットフォーム症候群

- 「推し活」を広告・マーケティングに活かすヒントを探る

- メディアスタディーズ~新聞の今とこれから~

本連載では、この巻頭特集の内容を一部紹介します。今回は「メディアの多様化が進む中、人々はどのようなメディアを『頼り』にしているのか」をもとに、人々のメディアとの関与の様子をひも解いていきます。

大変革期を迎えるメディア

日本のラジオ放送は1925年に始まりました。音声情報を電波でリアルタイムかつ多くの人に届けるメディアの登場が、人々の生活や娯楽を大きく変えたことは想像に難くありません。ラジオ誕生から100年の節目を迎えた現在、メディアはどのような時代を迎えているのでしょうか。

通信インフラやデジタル機器の進化を背景に、2000年代より急速に浸透したインターネットは、人々の情報取得、娯楽、そしてコミュニケーションのあり方を変貌させました。これは日本に限ったことではなく、例えば2024年9月の英国のOfcom(放送通信庁)の発表を見ても明らかです。

16歳以上を対象とする最新調査において、71% は何らかの形でオンラインのニュースを利用すると回答し、その比率が初めてテレビ(70%)を上回りました。Ofcomはこの状況を、「テレビはニュースの主要な情報源としての王座を失う(”TV loses its crown as main source for news”)」と表現しています(※1)。

※1 出典:Ofcomウェブサイト、2024年9月10日付発表記事”TV loses its crown as main source for news”

直近では、私たちは日常生活への大きな制約を伴うコロナ禍を経験しました。この局面においてインターネットは多くの人にとって不可欠な生活インフラとしても機能しました。メディアとしての役割もさることながら、生活の利便性向上のためにもインターネットの重要性は増しています。このような時代の変化に応じて新聞、雑誌、ラジオ、テレビも進化を続けています。

他方、近年ではインターネットに関連するさまざまな課題が指摘されています。例えば、利用者の興味・関心に基づきコンテンツを表示するアルゴリズムは、パーソナライズされた体験を実現する一方、過度に最適化された情報に接し続けることによるフィルターバブルやエコーチェンバーが懸念されています。

また、行き過ぎたアテンション・エコノミー(※2)による情報空間のゆがみも指摘され、多様な意見や価値観に触れる機会をいかに確保できるか、各所で議論が進行しています。

※2 アテンション・エコノミー = 情報過多の社会において、(各情報に対する)生活者の興味や関心自体が経済的な価値をもつとされる経済モデル。

現在、メディアはかつてない変革の時代を迎えており、その将来像を明確に描くことは容易ではありません。しかし、現時点における人々とメディアとの関係性を深く理解することで、未来を見通すための重要な手がかりが得られるはずです。

年齢を重ねるにつれて「個人」から「社会」へ。幅広い興味関心ジャンルの中、移り変わる対象

ここからは、電通メディアイノベーションラボが2024年6月に実施した「頼りにするメディアに関する調査」の結果をもとに、人々とメディアの関係性について考察します。多くの人は自身の興味関心を満たすような情報や体験を得るためにメディアを利用するのではないでしょうか。本調査では、人々がどのようなジャンルの事象に興味関心を持っているかをたずねました。

図表1は主要な興味関心ジャンルと属性の関連を可視化する目的で、男女10歳刻みの属性についてコレスポンデンス分析(※3)を行った結果を示しています。

※3 コレスポンデンス分析=カテゴリーデータの関係を視覚化する解析手法。カテゴリーデータ間の「距離」を測定し、その「関係性」を視覚化してデータのパターンや構造を視覚的に理解することができる。関連性が強いものは近くに、弱いものは遠くにプロット(布置)される。

横軸は、右に「国の政治・行政」、「外交・安全保障」などがあり、左に「美容・コスメ」「アイドル」「ファッション」など個人の嗜好が大きく影響するジャンルを配置することから、<個人⇔社会>を表すと解釈されます。

縦軸は上に「美容・コスメ」「医療・介護」「ドラマ」「料理・レシピ」などソフトなジャンル、下に「ゲーム」「自動車・バイク」「テクノロジー・IT」などのハードなジャンルがあり、<ソフト⇔ハード>を表すと捉えられます。

属性別の傾向を見ると、女性はより上側の象限(ソフトな領域)のジャンルと関係性が近いようです。年齢層別では、若い女性ほど「個人」の嗜好性が強く反映されるジャンルに近く、年齢が上がるに伴い、右側のより社会性の強い領域のジャンルへの関心をもつことがわかります。男性は総じて下側の象限(ハードな領域)のジャンルに近く、年齢層別では女性と同様に若年層ほどより身近で趣味性の高いジャンル、高年齢層になると社会事象に関心がシフトします。

このように年齢によって人々の興味関心の対象が異なるのは、個人の嗜好性もさることながら、ライフステージの変化やそれまでの経験が影響していると考えられます。この幅広い興味関心を満たすような情報や体験を求めて人々はメディアに接していると考えられます。

全ての年代が、ニーズに合わせて新旧さまざまなメディアや情報源を利用する

テレビ、新聞、ラジオ、雑誌は幅広いニーズに応える多彩なジャンルのコンテンツを長らく届けてきました。加えて、インターネットではさまざまな主体がテキスト、画像、音声、動画という形式でコンテンツを発信しています。そこで本調査では、78のメディアや情報源(テレビの主な番組ジャンルを加えると82)の利用状況を確認しました。

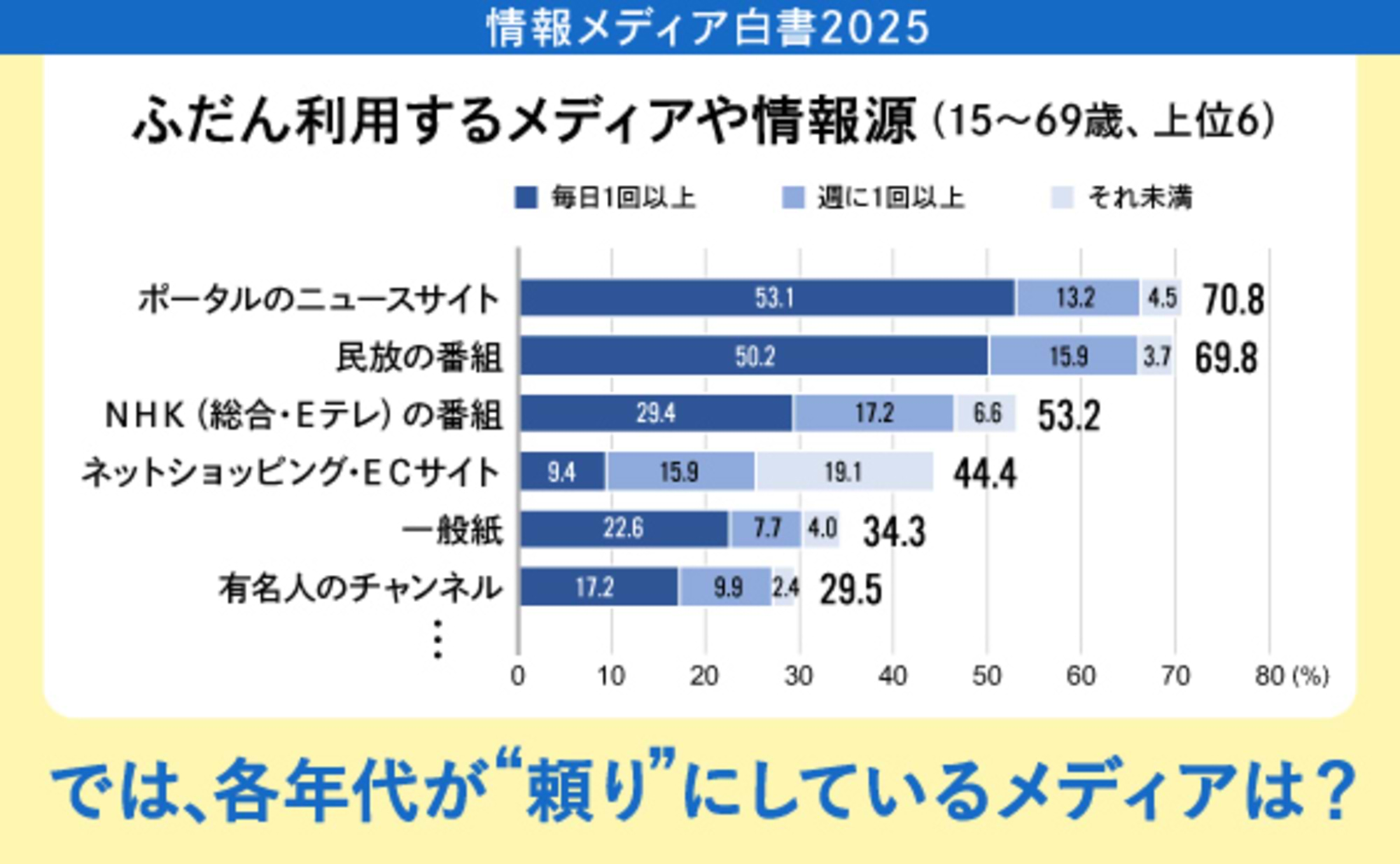

図表2はふだん利用するメディアや情報源の上位20項目をその利用頻度とともに示したものです。

1位は「ポータルのニュースサイト」(70.8%)、次いで「民放の番組」(69.8%)、「NHK(総合・Eテレ)の番組」(53.2%)、「ネットショッピング・ECサイト」(44.4%)、「一般紙」(34.3%)が続きます。上位には従来型メディアとネット系メディアが混在し、その内容はニュースや商品・サービス情報、音楽など多岐にわたります。

また、動画共有サイト(YouTube、ニコニコ動画、TikTokなど)の「有名人(ユーチューバー、ティックトッカーなど)のチャンネル」、「友人・知人のSNS投稿やブログ」など、個人が発信する情報もよく利用されています。このような状況から、人々は情報取得や娯楽など、その時々の目的に適したメディアや情報源を選び、利用しているといえるでしょう。

若年層のメディア利用の中核を占めるSNS・ブログ、動画・音声配信

続いて、年齢ごとに日常的に利用するメディアにはどのような特徴があるのかを見ていきます。図表3は、各メディア・情報源の利用頻度シェアを「テレビ・ラジオ(放送)」、「新聞・雑誌(印刷版)」、「ネット・デジタル」、「動画・音声配信」、「SNS・ブログ」のサービス類型別に集約した結果です。

50代、60代は「テレビ・ラジオ(放送)」を最も頻繁に利用しており、電波系メディアへの依存が強いといえます。しかし年齢層が下がるに従い、「テレビ・ラジオ(放送)」のシェアは縮小し、代わって20代~40代では「ネット・デジタル」(一般的なインターネットサイトやアプリの利用)が最大です。

さらに若い15~19歳は「SNS・ブログ」のシェアが最大である点が特徴的で、これは同じ若者でも20代とは異なる傾向です。「SNS・ブログ」には個人や企業等によるSNS投稿やブログが含まれますが、15~19歳が最もよく利用するのは、友人・知人、芸能人、SNS・ネット上の有名人、ブロガー、インフルエンサーによるものです。この年代のメディア利用においては、個人が発信する情報が重要な位置を占めていることが認められます。

若者に特徴的な傾向はもう一つあります。15~19歳、20代においては「動画・音声配信」のシェアが2番目に大きいのです。その内訳をみると、やはり多く利用しているのは動画共有サイト(YouTube、ニコニコ動画、TikTokなど)の「有名人(ユーチューバー、ティックトッカーなど)のチャンネル」や「音楽配信サービス」でした。中高年層が電波系メディアによく接しているのとは対照的に、若年層はネット経由でさまざまな動画や音楽を楽しんでいる様子です。

40代が「分水嶺」!?年代によって大きく異なる「“頼り”にするメディア」

これまでどのようなメディアがよく利用されているかを年齢層別に見てきました。それでは、それらのメディアはどの程度「頼り」にされているのでしょうか。

本調査では、利用しているメディアが自分にとってどれくらい頼りになっているのかをたずねました。メディアに対する「信頼」ではなく「頼り」を切り口とした理由は、一般的なメディアイメージではなく、自身の体験に引き寄せた回答を通して、個人によって大きく異なるメディアとの向き合いの様子を明らかにするためです。

図表4は年代別に各メディア等を頼りにする度合を示したものです。調査対象メディアは回答傾向に応じて12グループに集約されています。年齢階層別にどのメディア群を頼りにしているのかはスコアと色で表され、スコアが「正」(オレンジ)であれば当該メディア群をより頼りにし、「負」(水色)であれば当該メディア群への依存度は希薄と解釈できます。

頼りにする度合(非利用者を加えた4段階)に関する回答傾向に従ってカテゴリカル因子分析を実施。図表内の数値は標準化した因子得点を表す。

50代、60代では「BS・CS/CATV」「民放番組」「NHK/新聞(一般紙)」など、従来型メディアにおけるスコアが高いという特徴が見られます。60代においてより顕著ですが、長年接してきたメディアへの信頼が厚く、若いころのメディア接触スタイルを維持していることが推測されます。

30代以下ではスコアの正負が逆転し、「音楽・音声/動画配信」「SNS・ブログ」「ネタ・まとめサイト」などのネット系メディアが頼りになっていると回答する傾向です。中でも15~19歳ではこれらのメディア群のスコアが突出して高いのに対して、30代は「比較・評価/ショッピング/フリマ/Q&A・口コミ」、従来型メディアによるネット展開を含む「ニュースサイト・テレビ・新聞・出版社の公式動画チャンネル」に加え、雑誌に由来するメディア群など、テレビ・ラジオの従来型メディアを除く幅広いメディア群において正の傾向を示すという違いがあります。

両者の間に位置する40代は、新旧いずれのメディア群への強い依存を示すことがない点が特徴的です。1975年~1984年生まれのこの世代は、学生・若手社会人のころにWindows95の登場を契機とするPC、インターネットの普及を体験し、その後のiモード、写メールなどのガラケー文化を含め、デジタル技術に真っ先に触れてきた「デジタルネイティブ世代」に相当します。

その一方で、前の晩に見たテレビ番組が友人との話題になるような子ども時代を過ごし、家では家族が新聞を読む姿に接していたことでしょう。こうした経験から40代は新旧メディアになじんでいた世代にあたり、メディアとの向き合い方において分水嶺ともいえるポジションを確立していると考えられます。

多様化するメディアと人々のつながりの未来

かつてマスメディアが主要な情報源であった時代と比べ、現代はメディアの多様化が進み、情報の発信主体も個人を含め多岐にわたっています。一方で、オーディエンスを取り巻く環境にも大きな変化が見られます。スマートフォン、タブレット、スマートテレビ、スマートスピーカー、スマートウオッチなど、情報端末の進化により、さまざまな生活シーンにおいてニーズに応じたメディア接触が可能となっています。

こうした状況の中、本調査により年齢層によって新旧メディアとの向き合い方に顕著な違いがあることが明らかになりました。マーケティングにおいて情報やメッセージを届けるためには、こうした傾向を的確に捉えた上、メディアを効果的に組み合わせたコミュニケーションの設計がこれまで以上に重要になっていると言えるでしょう。

現在、真偽不明な情報の流通やなりすましによる詐欺広告の拡散等などを背景に、インターネット上の情報空間の健全性をいかに維持・確保するかが重要な社会的課題として議論されています。この局面でメディアが果たす役割は大きいと考えられ、マスメディアに対してもコンテンツの質やネットを活用していかに情報を広く届けられるかが問われています。メディアに関わるあらゆる業界が、人々が安心して情報を活用できる環境整備への貢献を期待されているといえるでしょう。

同時に、受け手側のリテラシーの重要性もこれまで以上に高まっています。今後のメディア体験の変化によっては、人々の「頼り」を切り口とするメディア評価が現在のものから変わる可能性も否定できません。人々がどのようなメディアをよりどころとしていくのか―その動向を今後も継続的に注視していく必要があると考えます。

【調査概要】

電通メディアイノベーションラボ「頼りにするメディアに関する調査」

・全国インターネット調査

・対象:15~69歳(有効サンプル数:4,727)

・実査時期:2024年6月