電通デザイアデザイン(DDD)は消費と欲望の関係から、さまざまなソリューション開発や情報発信を行う組織です。

第21回からは、DDDが2025年5月に実施した「心が動く消費調査」を分析。調査結果から得られたインサイトやファインディングスをお伝えしています。

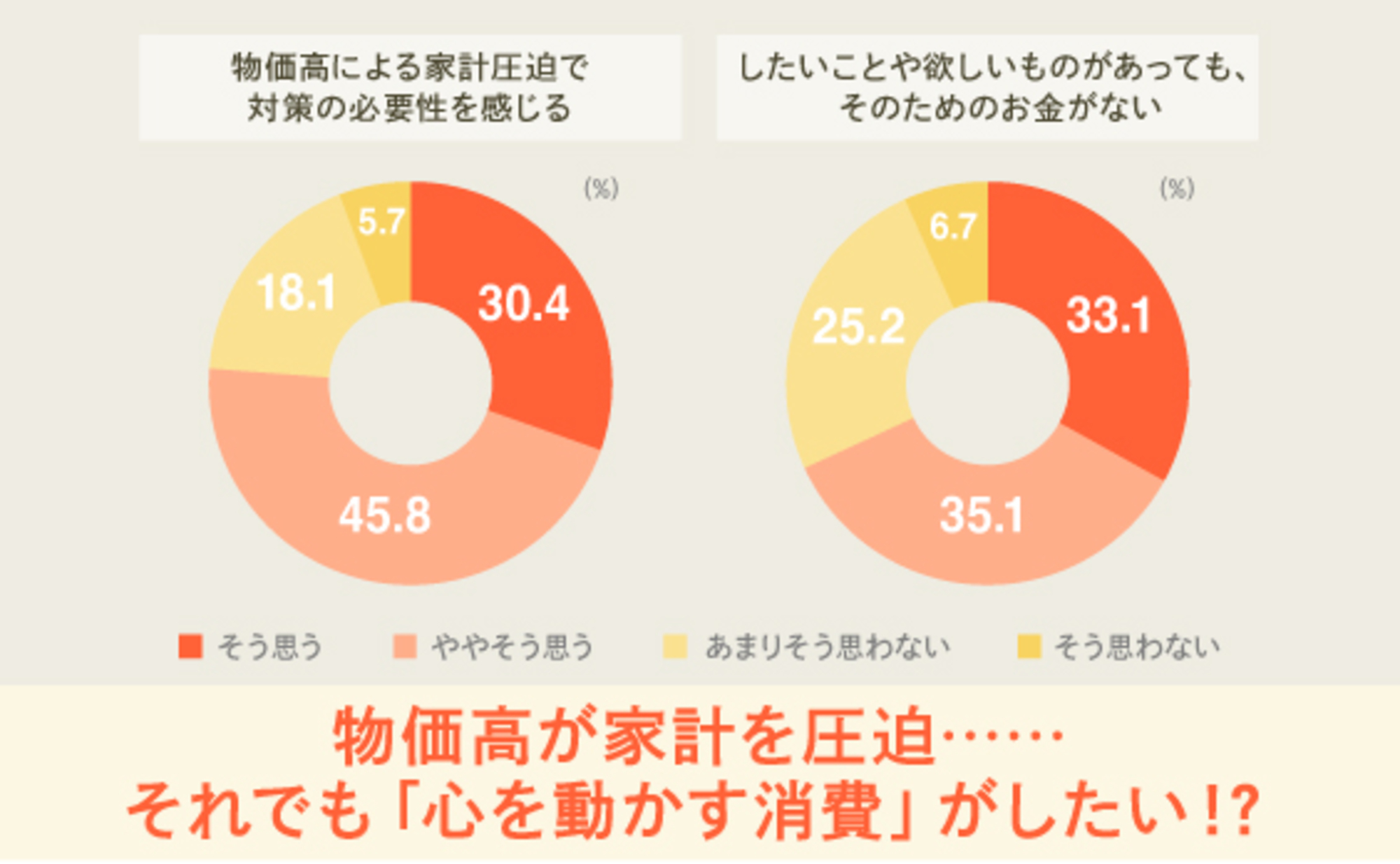

前回の記事では、物価高も相まって、したいことや欲しいものがあっても、そのためのお金がないと感じる人が多いことが明らかになりました。今回はまた切り口を変えて、人々の持つ「○○が好き」という気持ちにフォーカスした分析をお届けします。

「好きなことを仕事に」「好きで生きる」。ポジティブな言葉が飛び交う一方で、「好き」を大切にする生き方・働き方にとらわれている人も多いのでは?「好き」に時間を割ける大人は限られているのでは?また、好きが見つからない人は逆に肩身が狭い状況もあるのでは?総じて、人々は今、自身の「好き」とどう結びついているのか。

DDDの山田茜がそんな「好き」からくる“呪縛”を仮説に掲げ、2025年5月の調査をひもといてみました。

「仮説:好きの呪縛」とは?

「推し活疲れ」という言葉に見られるように、「好きなこと」があるのに、時間の制限や精神面でその「好き」とうまく向き合えない自分にストレスを感じる、あるいは、「推し」(好きな人やこと)ブームが盛り上がる中「好きなことがない自分」を気にしてしまう、といったように“好きな人やこと”が逆に人の行動や考えを縛ってしまうのではないかという考え方。

好きなことに使う時間を「最優先」する大人たち

私は趣味でキャリアコンサルタントの国家資格を取得し、活動をしています。キャリア相談でも非常に多いのが「好きなことを仕事にしたい」という言葉。検索エンジンで「就職」と検索すると、「就職 好きなこと」との予測が上位に出ることもあるくらいです。

また、SNS上では実際に好きなことを仕事にした人々の声が数多く発信されています。さらに、関連書籍の出版点数増加や若年層の調査結果からも、「好き」「やりたいこと」「自己実現」といったキーワードを軸とした生き方・働き方への需要が現在、確実に可視化され高まっていると言えるでしょう。

調査で好きなことに使う時間を「最優先」しているか否かを聞いたところ、なんと全年代の63.8%が 「好きなことのために使う時間を最優先している」と回答。

15〜19歳は男性が78.2%、女性が80.3%、70〜74歳は男性72.5%、女性74.8%と、若年層とシニアが高いのは、「学校や仕事、子育てに追われる時間が少ないから」と考えれば驚きは少ないかもしれませんが、面白いことに働き盛りも大きな隔たりはありません。30〜49歳でも6割前後をキープしているのです。

仕事・家事・子育てに多くの時間を割かれているはずの層が、それでも半数超は好きなことのために使う時間を“最優先”していることになります。それを可能にしている背景には昨今のタイパ意識 やデジタル短尺文化が関係しているのではないかと推測できます。

気晴らしにスマホで推し動画を1本だけ見る、深夜に5分だけDIYアカウントを眺める……隙間に好きなコンテンツを楽しめるすべが進化した結果、忙しさを言い訳に「好き」を疎遠にしなくなったのではないでしょうか。

今回(2025年5月)の調査では特に探求心・創造意欲などに起因する「腕試し欲望」の増加が顕著だったこともあり、忙しい層でも「好き」に向き合う時間を取り入れる傾向が増高まっているのかもしれません。

「好きなこと」への優先度は幸福度に影響するか

次に、「好きなことのために使う時間を最優先している」人と「最優先していない」人が、それぞれどんな人なのか知るべく、違いを見てみました。

特に興味深い違いが表れたのが「自分は幸せだと思う」という設問への回答です。好き時間を最優先している人の70.2%が 「自分は幸せだと思う」 と答えている一方、好き時間を優先しない人の同回答は54.3%にとどまり、差は約16ポイント。生活の中で、好きなことを最優先にできないことが、生活者の幸福感を低下させる要因となっている可能性があります。

「好き」がないことへの不安は

ここで、さらに疑問が湧きました。「好きなこと」に充てる時間を確保できない人の方が、幸福度が低くなるのは、なぜなのでしょうか?

鍵は“好きの有無”そのものにあるのかもしれません。その疑問を探るため、次の設問に目を向けたところ「自分にこれといった個性や趣味がないことに不安を感じる」という質問に「そう思う・ややそう思う」と答えた人は37.5%。つまり、6割以上は「好きがなくても平気」だと感じている計算です。

「好き」時間を最優先できない層は幸福度が低めな一方で、「好き」がなくても平気な人の方が多数派です。このギャップの理由を求め、「自分にこれといった個性や趣味がないことに不安を感じる」人と「自分にこれといった個性や趣味がないことに不安を感じない」人の特徴を考えるべく両者を比較し、今回の調査の各設問にどのような回答の違いがあるかを比較してみました。

すると、特に顕著な違いとして「批判を避けるために周りに合わせてしまいがち」という特徴が見えてきました。

「自分にこれといった個性や趣味がないことに不安を感じる」人の中で 「批判を避けるために周りに合わせてしまう方だ」と答えた割合は68.4%に上ります。一方「自分にこれといった個性や趣味がないことに不安を感じない」人では41.2%にとどまり、差は 27ポイントでした。

この結果から、好きがないことへの不安を感じる層は“目立ちたくない”“浮きたくない”という思いが強く、同調圧力にも敏感になりやすいことが読み取れます。

こうした層は、「好き」への時間を確保できないというより、「好き」なことがない、または「好き」なことが分からないから、時間を確保しようとしていないのかもしれません。ただ、本当に「好き」がないのかは、いったん立ち止まって確認したいところです。周囲に合わせる性格ゆえに自分の「好き」のハードルを上げてしまったり、「好き」を抑え込んでしまっているケースもあるからです。

「もしかしたら好きかも」レベルのことでも優先してみる、意識して時間を確保してみる。続けてみて合わなければ切り替える。刺さったら少し伸ばす。こうした小さな積み重ねで、「好きがないから時間を取らない」という循環が変わります。結果として、「好きなことのために使う時間を最優先している人」との幸福ギャップを縮める余地は十分にあるのではないでしょうか。好きは対象への想いの“深さ”よりも先に、“そのための時間を確保するか”が鍵になりそうです。

「好きの呪縛」よりも大きな「好きの恩恵」

6割超が好きなことのために使う時間を最優先し、そのうち4人に3人が幸福を実感している。

このデータは「好き」への時間を確保している人ほど幸福度が高い傾向を示しており、「好き」時間を最優先できていない少数派との幸福差を可視化しました。

一方で、好きなことがないことに不安を感じる層は想定外に少ない、という面白い発見がありました。近年マーケティング業界では推し活や趣味のコミュニティなど、「好きがある」人への探究にフォーカスが当たりがちですが、この結果をふまえると、「好きがないものの、それに対して不安を感じていない」人の行動実態をひもとくのも面白いかもしれません。

また、「好きの呪縛」とは、当初仮説として立てた “好きがないこと”そのものではなく、“好きはこうでなければ”という思い込みだったのではないでしょうか。好きの大きさも形も人それぞれ。小さな「好き」でも、「好き」を持っている人が隙間時間に優先的に向き合うことで、幸せを実感できるようになる層が増えるかもしれません。

「好き」に時間を割ける大人は限られているのでは?また、「好き」が見つからない人は逆に肩身が狭い状況もあるのでは?そんな仮説を基にデータを分析した結果、見えてきたのはそうした「好きの呪縛」は幻想で、やはり好きなことにかける時間が幸福度へとつながる。すなわち、「好きの恩恵」の方が大きいという事実でした。

【第10回「心が動く消費調査」概要】

・対象エリア:日本全国

・対象者条件:15~74歳男女

・サンプル数:計3000サンプル(15~19歳、20代~60代、70~74歳の7区分、男女2区分の人口構成比に応じて割り付け)

・調 査 手 法:インターネット調査

・調 査 時 期:2025年5月13日(火)~ 5月16日(金)

・調 査 主 体:電通 DENTSU DESIRE DESIGN

・調 査 機 関:電通マクロミルインサイト