電通デザイアデザイン(DDD)は消費と欲望の関係から、さまざまなソリューション開発や情報発信を行う組織です。

今回から、DDDが2025年5月に実施した「心が動く消費調査」を分析。調査結果から得られたインサイトやファインディングスをお伝えしていきます。

その第1弾として、昨今家計を圧迫する「物価高」の現象にフォーカスし明らかになった、いまどきの消費者の金銭に対する意識をDDDの立木学之がご紹介します。

食品関連の値上げが家計を圧迫

家計を苦しめるこの物価高はいつまで続くのでしょうか。

物価が高くなっても実質賃金が伸びていけば家計の負担は変わりませんが、実質賃金はむしろ下落状況が続いています(2025年5月時点) 。その結果、毎日必要となる食品関連の値上げが家計を直撃しています。

実際、2025年には加工食品で2121品目、酒類・飲料で1834品目、パンで1227品目と、実に6000を超える食品が値上げされ、「野菜がずいぶん高くなった……」と感じることも多くなったのではないでしょうか。

最近では、野菜の価格もガソリン価格も一時期より下がったものの、まだ割高感は否めません。日本人の主食である米も大幅な値上がりで、「令和の米騒動」と呼ばれる事態に発展。政府が災害時用などとして備蓄している古米を市場に解放し、店頭に行列ができた光景が記憶に新しいところです。

生活者の4人に3人が物価高への対策の必要性を感じる

この物価高が続く中、消費者は今どのようなマインドになっているのでしょうか。

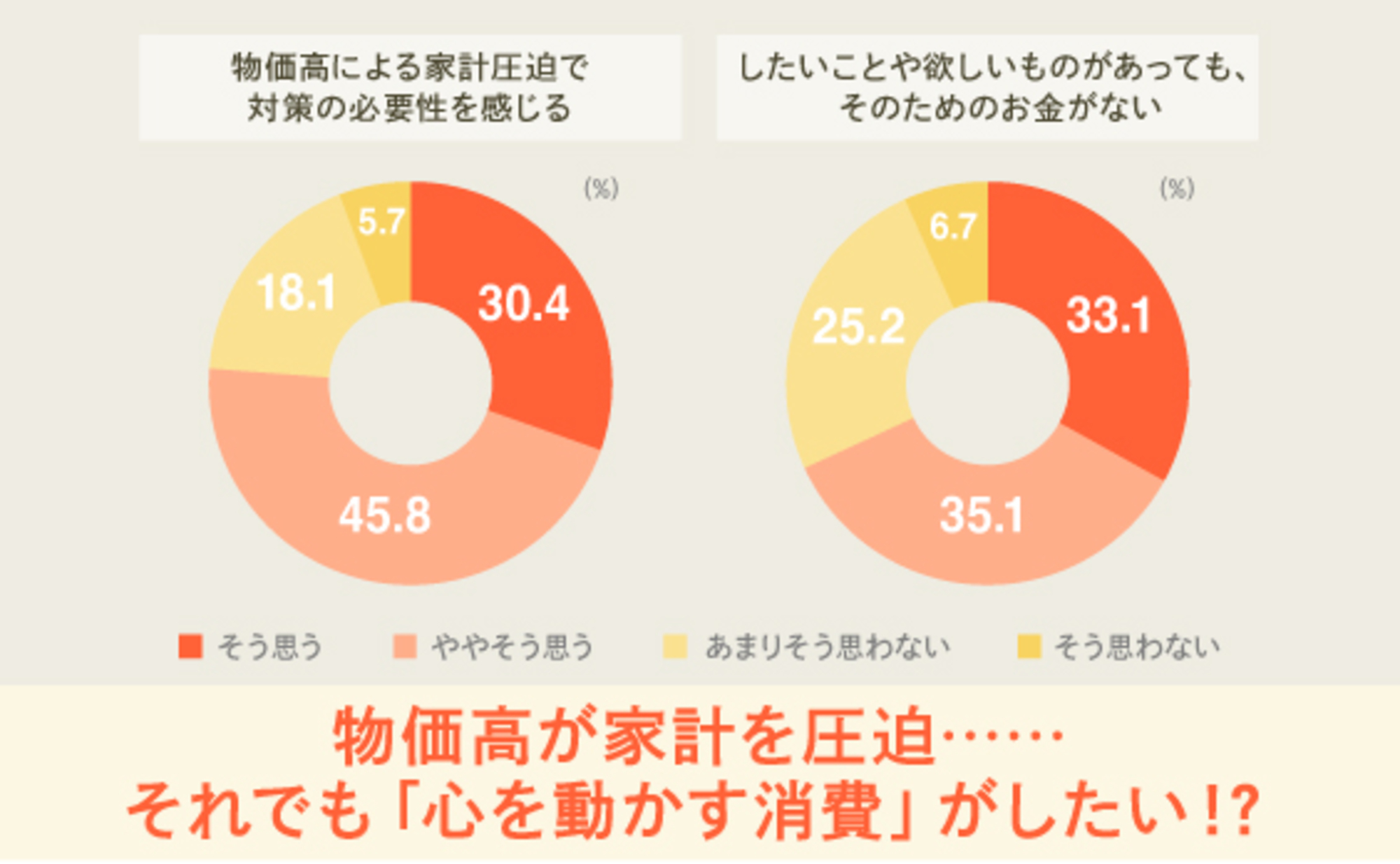

一般的に給与や所得が増えにくい中で物価が高止まりしてしまうと、家計において何らかの対策を講じる必要があります。今回DDDが分析した結果でも、図1の通り、全体では76.2%が対策の必要性を感じていると回答しました(「そう思う」と「ややそう思う」の合計)。

調査では、対策の中身までは質問していませんが、報道では、例えば物を買うときも新品ではなく中古を購買、所有ではなくシェアリングを利用するといったものから、攻めの投資で資産を増やそうとしたり、サブスクプリションサービスや保険を解約するなど、多岐にわたるようです。

さらに、図2の性別×年齢別で細かく見ていくと、比較的女性の方が対策を講じる必要性を強く感じており、特に女性50代は「そう思う(計)」が87.5%という高スコアになっています。対照的に低いのが男性10~20代で、それぞれ65.6%と65.0%です。

こうした結果が現れた理由としてまず、女性50代が家族の食事をつくるためなどで食材を購入する機会が多いこと、家計を気にする立場にあることが考えられます。さらにこのスコアをDDDによる欲望基点で読み解くと、若年男性のほうが享楽的な気持ちが先行する傾向があるため、楽観的な意識が他のセグメントよりも強いのではないかと考えられます。

また、女性50代が高スコアなのは上で述べましたが、60代、70代でスコアが上下するのも興味深いポイントです。例えば、60代では年金が出て家計にゆとりを感じる人が多くなった結果スコアが低下し、70代では現実的に「人生100年時代」を見据えて年金生活でも家計のやりくりをしていく必要性を感じてスコアが再び高まっている可能性が考えられます。

したいことや欲しいものにお金をかけてもよいと思う人は、約3割に留まる

次に、別の視点からも読み解いていきます。図3は、「したいことや欲しいものがあってもそのためのお金がない」と感じるか、についての回答結果です。

こちらも図1の傾向に近く、全体の「そう思う(計)」は68.2%。およそ約7割と高い数値になっています。やはりこの物価高時代に家計に余裕を見いだせない個人や世帯が多いことがうかがえますし、もし何かしたいことや欲しいものがあっても、その対価が高ければ享受することは難しくなります。

実質賃金が上がってこない中で、したいことがあっても気持ちに蓋をしてしまうこともあるでしょう。例えば、楽器などの趣味をしたいけれど、楽器代やレッスン料などお金がかかるため、「もう少し先でいいかな……」と我慢するといったことです。

性別×年齢別で見たときに、特に着目したのが10代女性のスコアです。「そう思う」と「ややそう思う」のスコア計が83.5%に達しています。調査対象者年齢が15~19歳は、学齢的には中学3年生~大学2年生。例えば自分が応援する「推し」のグッズを買いたいけれど、買えない方なども多いのではないかと想像されます。

物価高でも「心が動く体験」をしたい生活者たち

ここまで見てきたように、家計が物価高によって圧迫を受けている中、したいことや買いたいものがあっても、社会経済の影響で先行き不透明な状況も影響し、なかなか身動きが取りにくい状態にあることが分かりました。

一方で、今回の調査ではこんな興味深い分析結果も得られています。DDDが定点的に追いかけている直近1カ月での「良い気分・気持ちが得られた消費経験」を見ると、2023年11月時点の調査からスコアにはあまり変動がないことが分かりました(図5)。

そうした経験が「たくさんあった」から「たくさんあった~あったかも計」までのスコアで見ても、この1年半ほどの間ではほとんど誤差とも言ってよい変動しか示していません。

つまり、物価高かどうかにかかわらず、なんらかの「心が動く消費体験をしたい」「している」と思っている生活者は世の中にたくさんいるということです。そうした生活者の心をどう動かしていくのか、DDDが提唱する「11の基本的な欲望(図6)」とそれを基にした「欲望行動モデル(図7)」からヒントをお伝えします。

生活者はこの11個の欲望を全て併せ持っているという考え方で、人によって欲望の“濃度”は異なります。その中で生活者の心が動く体験を設計するには、11の内どの欲望を喚起するとアクションにつながりやすいのかを把握することが重要です。

また、図7は個々人固有の特質を表した「価値観基盤」という変数と、根源的欲求を掛け合わせることで、「欲望」が形を成していくというメカニズムを表した図です。「根源的欲求」は、人の性格や生きてきた時代、その過程で育まれた価値観等によって形成される個々人固有の特質と出合うことで、ある性向は強まりを見せ、別の性向は弱まりを見せます。また他の性向と組み合わさる等の影響から、11個の欲望が生成されるものと考えられます。(詳しくはこちら )

つまり、図6の11の基本的な欲望や図7の欲望行動モデルで示しているように、いま目の前にある現象や具体的な消費行動、例えば世の中のヒット商品が、どの欲望に関連していそうか?を考察してみる、ということが大切になります。

もちろん業種や商材、生活者のタイプなどによって、フックとなる欲望はケースバイケースです。それも踏まえタイプ別の欲望に目を向けることで、物価高時代の要素も入れこんだ、欲望基点のマーケティング戦略やコミュニケーション戦略を練ることが可能になるでしょう。

家計に逆風が吹いている今、いかに消費者に「心が動く商品体験」を提供できるのかを企業と社会が問われているということなのでしょう。

【調査概要】

<第10回「心が動く消費調査」概要>

・対象エリア:日本全国

・対象者条件:15~74歳男女

・サンプル数:計3000サンプル(15~19歳、20代~60代、70~74歳の7区分、男女2区分の人口構成比に応じて割り付け)

・調 査 手 法:インターネット調査

・調 査 時 期:2025年5月13日(火)~ 5月16日(金)

・調 査 主 体:株式会社電通 DENTSU DESIRE DESIGN

・調 査 機 関:株式会社電通マクロミルインサイト