多くの地方創生施策に携わってきた電通の“クセ者”プランナー3人が、新たなアプローチ「地域のクセ」を提唱する本連載。

※「地域のクセ」とは、その地域の底流にある「無意識の行動様式」のこと。地域の産業、観光、名物などすべての背景に存在する「クセ」を明らかにすることで、日本中に持続可能な経済圏を育てていこうという試みです。その詳細は第1回~第2回をご覧ください!

今回からは、北海道釧路市の“クセ”を見ていきます。「地域のクセなどないよ」という、地元の“クセ者”まちづくりプレーヤーたちとの会話で分かったこととは?

47CLUBの森尾俊昭氏、グローバル・ビジネス・センターの加形拓也氏、電通BXクリエイティブセンターの宮崎暢氏の3人の“クセ者”がお届けします。

左から宮崎氏、森尾氏、加形氏。本取材は2025年2~7月に行われました。

左から宮崎氏、森尾氏、加形氏。本取材は2025年2~7月に行われました。次なる目的地・“氷都”こと釧路市ってどんな町?

加形:今回からは舞台を移して、北海道は釧路市の「クセ」を探っていきたいと思います。

宮崎:釧路には森尾さんが縁が深いのでしたね。

森尾:阿寒観光協会まちづくり推進機構というNPOに電通から出向して、主に観光施策に取り組んでいました。今回、なぜ釧路を選んだかというと、街の成長の在り方は地域それぞれさまざまである中、クセというものの延長線上に「ビジョン」(その地域の伸びしろ)を描くにあたり、取り組みがいがあると考えたからです。

加形:クセからビジョンを描くというお話は前回、小美玉(おみたま)を例に少しお話しましたね。地域に存在するクセを資源と捉え、その伸びしろとしてのビジョンを描くというのが、ここまでの連載で話してきたことです。

宮崎:ちなみに取り組みがいというのはどういう視点で?

森尾:釧路市って、戦後日本の経済ターニングポイントを全部経験しているような、成熟した歴史を持つ街なんですよ。であるがゆえに、一筋縄ではいかない壁があったり、そこに挑戦する “クセ者”プレーヤーたちがいて、そんな中で、共通するビジョンを描くなんて「難易度S級」です(笑)。でも、だからこそそこに価値を見いだして、今回お二人を誘ってお邪魔したわけです。

ざっと釧路市について解説すると、北海道の東の方(道東)にあり、森と湖と湿原に恵まれた港町です。過去には、炭鉱があり、北洋漁業の基地があり、大きな製紙工場が立地していて、1970年代には人口も30万人に届く勢いでした。市内に複数の百貨店があり、映画館も多く、漁師町特有の気風のよい繁華街は隆盛を極めていました。

しかしその後、炭鉱は閉山し、200海里経済水域の設定で北洋漁業も縮小、製紙会社も撤退していきました。現在の人口は15万人台です。

加形:今の釧路の基幹産業は何でしょう?

森尾:いま盛んなのは観光産業ですね。森と湖の阿寒湖を市域にもち、ラムサール条約湿地の釧路湿原は野生動物の宝庫。豊富な観光資源に支えられ、入込客数は道内5位以内をキープしています。

また、釧路は「氷都」と呼ばれていて、雪の少ない極寒の冬体験も魅力です。異常な暑さの続く現代でもとても涼しく、真夏にカーディガンは手放せません。この涼しさを求めて夏場だけ釧路で過ごす二重拠点のリモートワーカーも出現しています。

笑えるくらい涼しいまち 北海道釧路市

一方、炭鉱や北洋漁業が盛んだった時代のような人口流入はありません。街の将来を憂いている人も多く、地元出身のまちづくりのプレーヤーがさまざまな活動を展開しています。

加形:そこで今回は釧路市のまちづくりプレーヤーを集めて、地域のクセからビジョンを描き出すワークショップをやろうというお話になったわけですね。

ただ、いきなりワークショップをやるのではなく、まず本音の把握というか、まちづくりプレーヤーたちに事前に個別のインタビューを行いました。森尾さんの紹介で、二人と一組にお話を伺いました。

森尾:いきなり皆さんを一堂に集めても、なかなか本音は、お聞きできないと思うので、事前に個別の「水面下インタビュー」をやったのは一つ重要なポイントでしたね。

マルカツ吉田新聞店・吉田勝幸さんの証言

吉田勝幸……元・釧路商工会議所青年部の部長で、マルカツ吉田新聞店という新聞販売店の社長。新聞販売とは別に、「合同会社クシロバコ」という会社を立ち上げ、釧路のつぶ貝を日本中に広めるために「ひがし北海道つぶ貝本舗」というブランドをつくり、釧路のつぶ貝の普及につとめる。また、コロナ禍で観光客が激減したときは釧路の名産品を詰め込んだ「クシロバコ」を通販した。さらにカフェ「RHYTHM」を経営している。

(釧路の気質って?)

- かつて炭鉱や漁業で栄えた釧路は、「一獲千金」の文化。炭鉱の技術を生かした建築業の人も多く、大きな仕事を取りたがる気質がある。歴史的経緯から、コツコツ努力するというタイプの街ではなかった。

- 基本的にのんびりしており、プロジェクトの最初にスケジュールをきっちり引いたりはしない。そうした気質の背景は、このお土地柄、天気に左右されることが(特に冬場は)多かったり、いつ魚が獲れるか分からない、ということがあると思われる。だから、どっしり構える。その分、約束はしない。

- 仕事の進め方を形骸化させない。実質的によいことに対しては柔軟に取り入れるけど、形が先行することを好まない。

・土地が広く人口もそれなりにあることもあって、地域的な一体感はあまりない。ただ、かつて炭鉱の時代や漁業の時代に栄えていた記憶は残っている。自分が高校生だった80年代頃までは、デパートもたくさんあったが、その時代を知っている人が、その時の気分から抜け出せていない面もある。

(釧路の持つ可能性は?)

- 釧路を見渡すと、資源が豊富なのにもったいないと思うことが多い。湿原、たんちょう、末広の繁華街、海鮮グルメ、いろいろあるが、「束」になっていない。どこに進むのか、「こうしていこう!」というスローガンがない。上位概念なしに、個別に対策だけ立てている感じ。

(これからやっていきたいことは?)

- 外と交わることって大切だと思うし、良いものがいろいろあるのだから、外で商売できる人間を増やしていきたいと思っている。その意味では、釧路は、多様なものを受け入れる度量は大きな街かなと。ただ、みんな自分をさらけ出すことは下手。

- 外の人、多様な人が絡み合う街になっていけたらいい。夏でも過ごしやすい気候で、冬も雪は少ないから、Wi-FiがあればOKという人にとってはパラダイスだと思う。仕組みを作ってくれる人たちが来てくれたらいいな、と思う。

(釧路のキープレーヤーって?)

- 釧路の経済が縮小するに従い、生き残った企業が、退出する企業の領域をフォローしていく構造になっている。その結果、生き残って退出企業の生業を引き継いだ企業がコングロマリット化しているということも言える。そうすると、街の課題と自身の課題がシンクロしていく。そういうプレーヤーたちって、一人一人がすでに「市長の視点」をもっている。

加形:以上、吉田さんのお話は加形が聞いてきました。吉田さんは釧路の事業家の、一つの素晴らしい典型例なのかなと。

私が思ったのが、釧路と吉田さんの共通点です。吉田さんは非常に手広くいろんなことをやられているんですが、祖業は新聞販売店です。新聞も世界的に減少傾向にある産業ですが、この祖業をいかに続けていけるかを考えているのが吉田さんなんですね。かつ、祖業で培ってきた信用や祖業が育んだ資源を「てこ」にして、いろんな事業を展開されている。産業の消失と人口減に直面する釧路という町自体も吉田さん自身と通じるところがあるわけですが、釧路にはこういう事業者の方がたくさんいらっしゃると聞きました。

例えば水産加工業をやっている方がいて、漁獲量は減っているんですが、祖業で培った有形無形の資産をもとに、小売業や飲食店を伸ばしていったり、海外に直接売る販路を開拓したり。つまり、縮小産業に見えるんだけど、それをちゃんと「てこ」にしていろんなところに広がっていこうという野心家がたくさんいる。そしてそれが釧路という町自体の特徴でもあるのかなと。

森尾:コングロマリット化という話もありましたが、引き継いだ事業が祖業とシナジーがあったりするんですよね。ところで、吉田さん自身はいろんなことを手掛けているわりには、落ち着いた雰囲気だったでしょう?豪快なことを、豪快な雰囲気なしにやっているというか。

加形:それは感じました!吉田さんをはじめ、釧路の人ってせっかちさがないというか、どっしり構えていますよね。吉田さんいわく、釧路の人って事前に詳細な事業計画をつくったり、細かいアポイントメントを取ったりしない人が多いとのことですが、それは常に動けるように虎視眈々(たんたん)とビジネスチャンスを狙っているからなんです。「計画書」のような形にはこだわらず、いざとなったらすぐにガッと動けるように構えている。これは漁業や炭鉱の伝統が影響していると感じました。

森尾:その瞬間瞬間を大切にしてくために、形を決められるよりも動きやすさを重視しているのはありますよね。

加形:炭鉱を掘り当てるとか、魚がたくさん穫れたといった、一獲千金の気風を受け継いでいるんですよね。さらにそうした産業の周辺産業、例えば建築や飲食にもその気風がある。ただ、常に大きな産業があっただけに、危機意識がないところもあります。その点、吉田さんは「外に釧路のいろんなものを売っていかないと、町がなくなっちゃう」という危機意識がすごく強くて、それがつぶ貝の会社やクシロバコのような取り組みにつながっています。

釧路は大産業が常にあって栄えてきたけど、今は人口が減る局面に入っている。実際空きビルも多いんですが、抜けていく穴に対して、吉田さんのような企業経営者が「じゃあ俺がやろうか」みたいに引き継いでいる。それも、従来のやり方にとらわれずにやっているんですね。その結果、面白い中小企業がたくさんできつつあって。それで業界をまたいだ経営をするわけですから、自分の業界だけ良ければいいというのではなく、ある意味みんなが「市長の視点」を持っている。そういうところに釧路の面白さがあるなと感じました。

森尾:担う産業が広がるにつれて、視野の広い経営者が増えているんですよね。吉田さんが今見据えているのって、外からのプレーヤーの参入なんですよ。それはベンチャー企業でもいいし、チャレンジングな個人でもいいけど、外から飛び込んできて活躍できる町だとおっしゃっています。そして外から来た人が、元からいたプレーヤーとコラボするような形に未来を見ていらっしゃるんだなと。宮崎さんも吉田さんとお話しされていましたが、印象はいかがでしたか?

宮崎:「釧路を外に売っていく」という意識がすごく強いですよね。つぶ貝の「つぶ下駄」を使った食べ方を全国に広めていたり。吉田さんから聞いて一番印象に残っているのが、コロナ禍での施策として行った「クシロバコ」です。人が来なくなっちゃったときに、新聞を使って釧路の物産を売るにはどうしたらいいかっていうところから始まった施策なんですけど、そうやって従来はなかった取り組みをすぐに実行しちゃう。

あと面白いなと思ったのが、「地域のクセという連載なんです」と言ったら「釧路は大きい街で人も多いし、一つのクセにまとまらないんじゃないか」と心配されて(笑)。みんなバラバラにいろんな取り組みをしているけど、一つのベクトルで「束」になっていないというのが課題だとおっしゃるんですね。

加形:「人が多いし、地域のクセなんかないよ」という声は私も何人かから聞きました(笑)。連載の危機かと思いましたが、面白いもので、やはり皆さんの話を聞いていくと、ちゃんとクセみたいなものが浮き彫りになってくるんですよね。

森尾:吉田さんの話にあったように、一人一人が市長の視点を持っているので、それぞれが目指す町の在り方も人の数だけあるということなんですよね。それは「まとまらない」のかもしれないけれど、「一人一人が市長」というのも「クセ」の一つ。その特性が、どう町の活性化につながっていくのかが今回の面白いところです。

次も加形さんで、東北海道スポーツコミッションの皆さんへのヒアリングですね。

東北海道スポーツコミッションの証言

東北海道スポーツコミッション……左から信太崇宏さん、大和田礼さん、(一人おいて)中島仁実さん、馬場智宏さん。“氷都”と呼ばれる釧路は、スケートやアイスホッケーが盛んなウインタースポーツの町。そんな釧路のスポーツ関係者が集まり、合宿の誘致や受け入れなど、学生・子どもたちのためにさまざまな施策を行っているのが東北海道スポーツコミッションだ。「くしろウィンターパーク」という取り組みも毎年実施している。

くしろウィンターパーク

くしろウィンターパーク(釧路はどんな気質?)

- 新しいモノ好きだが冷めるのも早く、釧路ならではの定番に戻る。どんなイタリアンより泉屋の「スパカツ」がいい、どんなラーメンよりも、釧路のラーメンがいい、という人が多い。

- 東京や札幌で経験したものがおしゃれで良いよね、となっても、釧路ではそういうお店ははやらない。昔ながらのスナックで周囲にごちそうして存在感を示す。今でもそのような行動が一定のステータス。

- 新しいモノがブーム再燃するときになって、「なぜ釧路にないの?」「釧路市民が飽きて撤退したからだよね」、ということもある。

- SNSも自ら発信はなかなかしないし、ライブも盛り上がらない。皆、恥ずかしがり屋なのかも。

- 外からの人には優しい。一方で地域愛は薄目。

(東北海道スポーツコミッションの活動目的は?)

- 新しいことをやりたいわけではない。街が生き残るために打破すべきものを打破したい。なぜなら、このままなら結果が見えてしまっているから。

- 大人が子どものようにはしゃいでいるのが良いと思っている。遊びなんだからまじめにやろうぜ、という感じ。みんなで笑いながら街をよくできたらいい。ただ、そのような活動に無理に誘ったりしない。自然に広がればいい。

- 誰もが幸せというのは理想でしかない。反対する人は必ずいる。やっている人間が楽しくないと続かない。僕らが楽しければ、少しは楽しく幸せという人が周囲に生まれていくと思う。皆が幸せにと言い出すと、自分が犠牲になってしまう。

- もし、この街に誘致するなら、ベンチャーな人とか、変な人がよい。何より大切なことは、持続可能なワクワク感だと思う。

(釧路のまちづくりプレーヤーの特徴は?)

- ザンギ(くしろザンギ推進協議会)もラーメン(麺遊会)もまりも(マリモで釧路を盛り上げ隊)も、好きに集まっている。一個にはしないし、一個にはならない。

- 楽しいと思うことだって、人それぞれ。自然に集まっているというのは「楽しい」を共有しているということ。それが街のためになればいい。

- たくさんの船があって、船頭がそれぞれにいて、それがゆるく連携していればいいと思う。大きな船の船頭に従うのではなく、好きな獲物を獲っていたい。農耕民族の帯広に対して、狩猟民族の釧路。というイメージ。

加形:新しいもの好きだけど、結局定番に戻るというのは吉田さんの話とも符合しますね。

森尾:全国的なイタリアンが出店すると、みんな珍しがって行くんだけど、結局「泉屋」さんのスパカツ(※スパゲッティにとんかつを乗せた名物料理)に戻ってきてしまうという。

加形:あとはやっぱり大きい街なので、誰かがライブで釧路に来る!となっても、「こんなお祭りをやるよ」となっても、けっこう知らない人も多い、そんな一体感のなさをおっしゃっていました(笑)。一方で、かつて栄えていたが故の危機感も、やっぱり持っていらっしゃって。

森尾:特に、上の世代になるほど、新しい取り組みに必ずしも協力的じゃない、というお話もありましたね。本人たちは、新しいことをしたいわけではないと言ってますけど。

加形:あと皆さんがおっしゃっていたのは、「本当に自分たちがやりたいことをやる」「何より自分たちが楽しいことをやる」ということ。これも吉田さんの話と符合しますが、綿密な長期計画を立てるとうそが混じってきちゃう。それよりもとにかく今年を楽しくするんだと。その結果、毎年どんどん良くなっているんですよ。

今回、実際に「くしろウィンターパーク」にお邪魔したんですが、皆さんのつくった氷の滑り台のクオリティに感動しました(笑)。私も、仕事やスキー旅行でさまざまな豪雪地域に行くことが多く、思い返せばかなりの数の“雪の滑り台”を滑った経験があるんですけど、高さ、角度、そしてスピード、その後のコース取り、もうこんなに完璧な滑り台は見たことがないっていう。ああ、こんな完璧なものができるのは、毎年「今年」に集中してベストなものをつくっているからだなと納得しました。

数多くの氷の滑り台を体験してきた加形が「文句なしの最高傑作」というウィンターパークの滑り台。

数多くの氷の滑り台を体験してきた加形が「文句なしの最高傑作」というウィンターパークの滑り台。森尾:ウィンターパークは、スケートリンクが公園の中を遊歩道みたいに回ってるんですが、誰よりも釧路の子どもたちが楽しめるようにつくってあるんですね。手すりがなかったり、アップダウンがあったりと、ある意味、本州からの旅行者なんかまともに滑れないような本格的なリンクで(笑)。

加形:何よりも釧路の子どもたちを楽しませたい、そして自分たちも楽しみたいという姿勢が一貫してありましたね。本当に楽しそうに取り組んでいらっしゃいました。

宮崎:ウィンターパークって最初は完全に手弁当で始めた取り組みなんですよね。それが何年かたってどんどん大きなイベントに成長し、関わる人や企業も増えて収益的にもめどが立つところまで来たというお話をされていて。計画を立てないと言いつつ、ちゃんと持続可能な形になっていくのがすごいなと思いました。

森尾:そう、彼らが目指しているのが「持続可能なワクワク」なんですよね。自分たち自身がワクワクしないと、それを見る子どもたちもワクワクしないよねというのが彼らの一貫した姿勢で、それが自然と子どもたちにも受け継がれていくというのが東北海道スポーツコミッションの取り組みです。

最後は宮崎さんがヒアリングしてきた原田カーナ(原田香苗)さんですね。

原田カーナさんの証言

原田カーナ……フリーの観光クリエイターとして、釧路の観光コンテンツの開発にいそしむ。「バスガイドもできるボールペン画家」「バス酔いするバスガイド」など、さまざまなキャッチフレーズを持つマルチ人材。ノロッコ号、冬の湿原号など、JR北海道の釧網線のガイドとして乗車することもある。「ひがし北海道女子旅プロジェクト」の提唱者として、LCCのPeach Aviationを誘致するなど、活動は多岐にわたる。厚岸ウイスキーのラベルのデザインも担当する。

(釧路の良さは?)

- 釧路って、複合産業都市。とにかく資源に恵まれているのに、恵まれすぎて飽和状態なのか、地元の人がそれに気づいていない。自分は旅行・観光の仕事なので、ある意味、釧路の良さが分かる職業だと思う。釧路の良さを知らない人は、ほかの都市を見てほしい。

- 観光という観点でいうと、入込客数で、釧路は全道の179自治体の中でだいたいBEST5に入っている。観光が基幹産業として成果を出しているといえる。そんな観光都市なのに、市民に自覚はない。頑張っていると、いろいろ片思いな気分。

(若い世代について思うこと)

- 若い人たちに釧路の自慢したいことをきくと、夕陽とか幣舞橋(ぬさまいばし)とか言うけど、実際の若い世代の生活の中心はAEON。生活の中心と自慢できるポイントが一致できたら良いなと思う。街の中心が高校生の消費スペースであってほしい。

- 高校生は、釧路にいても何もできない、と感じるかもしれない。大人が感じるチャンスを若い世代にも感じてほしい。気づいてほしい。ちゃんと知れば、ちゃんと変わる。

(観光地としての釧路の目指すところ)

- 釧路市の「港」としての使い方をつくれたら良い。人がここを中心として集まれるように。そして、自分たちが楽しんでいるところに来訪者に来てほしいと思う。市民が楽しんでいる、が前提。そこに人が来ることでこそ、リピーター化していくように思う。釧路はディスティネーションになれる。よく「暮らすように旅する」なんていうけど、自分は、「旅するように暮らしていたい」。

森尾:非常に広い視野で「観光資源」のことを考えているのが原田さんです。宮崎さん、インタビューしてみていかがでしたか?

宮崎:原田さんはずっと観光に携わってらっしゃることもあって、原田さんの見立てでいうと、「釧路は恵まれすぎている」というお話がありました。漁業に国立公園、食資源、価値、景観、恵まれすぎているのに、地元の人は実はそれに気づいていない。ある意味、シビックプライドが低いよねという。

また、若者、特に高校生についての課題意識がすごく強かったです。幣舞橋の近くに釧路フィッシャーマンズワーフMOOという複合商業施設があり、昔は西武百貨店や無印良品もあって、高校生が集まっていたんですが、そうした施設がなくなったことで、高校生の生活エリアが幣舞橋エリアと離れてしまった。でも高校生に釧路のいいところはどこ?と聞けば「幣舞橋と夕日」とみんなが答えるそうで、意識と生活が離れてしまったことをすごく懸念されていましたね。

森尾:原田さんは、観光の中心地と、釧路市民の生活エリアが断絶してしまうことを憂いていましたよね。

宮崎:はい、そして国立公園とかだけじゃなくて、釧路市民が実際に生活しているエリアにも観光客に触れてほしいとおっしゃっていました。生活観光というのか、原田さん自身が生活と観光を融合させたい意識が強いんですよね。自分が今住んでいるところでも、「旅するように暮らしていたい」とおっしゃっていたのも印象的です。

加形:高校生についての課題意識は、どんな理由があるんでしょうか?

宮崎:これも人口減少に関係するんですが、釧路の高校生は大学進学で半分くらいは市外・道外に出ていってしまい、その半分は釧路に帰ってこないというんですね。それはやっぱり、若い人たちが「釧路にいても何もできないんじゃないか」「就職したい企業がないんじゃないか」と思っちゃってるんじゃないか、と原田さんは分析していて。

でも、吉田さんや東北海道スポーツコミッションの皆さんを見ても分かるように、新しいことに挑戦したり、楽しくワイワイやっている大人たちがいるわけで、それをもっと釧路の高校生たちにも知ってもらいたいわけですよね。釧路に帰ってきたら、こんな楽しい仕事が待ってるよとか、新しい仕事がつくれる街だよと。

加形:東北海道スポーツコミッションさんは「後継者がいない」と冗談めかして言っていましたが、実際は滑り台の管理を高校生が手伝っていたり、ちゃんと「楽しさ」を含めて受け継がれていく流れはあるんですよね。

宮崎:そうですね。ただ、原田さんの課題意識として、企業の経営者とか商工会議所に所属しているような層と、そうではない一般市民の間に意識の差が大きいよねというのもあって。「旦那衆が楽しくやっているようだけど、自分たちは関係ないな」と思われてしまう構造が、釧路にはあるんじゃないかと。

そこでおっしゃっていたのが、いわば「登り方」というか、つまり「一般」側の若者たちでも起業したりして、まちづくりのプレーヤーになっていけるような道筋が見えるといいんじゃないかということです。そういうロールモデルだったり、実例が増えると、高校生たちも「自分たちも釧路で楽しく仕事ができるんじゃないか」と思えるようになりますよね。

森尾:原田さんの一番の課題意識は、まちづくりプレーヤーと一般市民だったり、観光地と生活エリアだったりが、乖離(かいり)しすぎてしまっているというところにあるんでしょうね。私は「観光産業から関係産業」みたいな言い方をしているんですが、単に見て回るだけの観光という時代じゃないと思うんです。ザ・観光地みたいなところを回るだけでなく、観光客が釧路市民と交流したり、リアルな地元を垣間見ることで、リピーターが増えたり、観光の奥深さをつくれると思っていて。

そして外の人たちが釧路の奥深い魅力に触れて、楽しんだり喜んだりすることが、地元の子どもたちのシビックプライドにもつながっていくと。

釧路のクセについて仮説を立ててみた

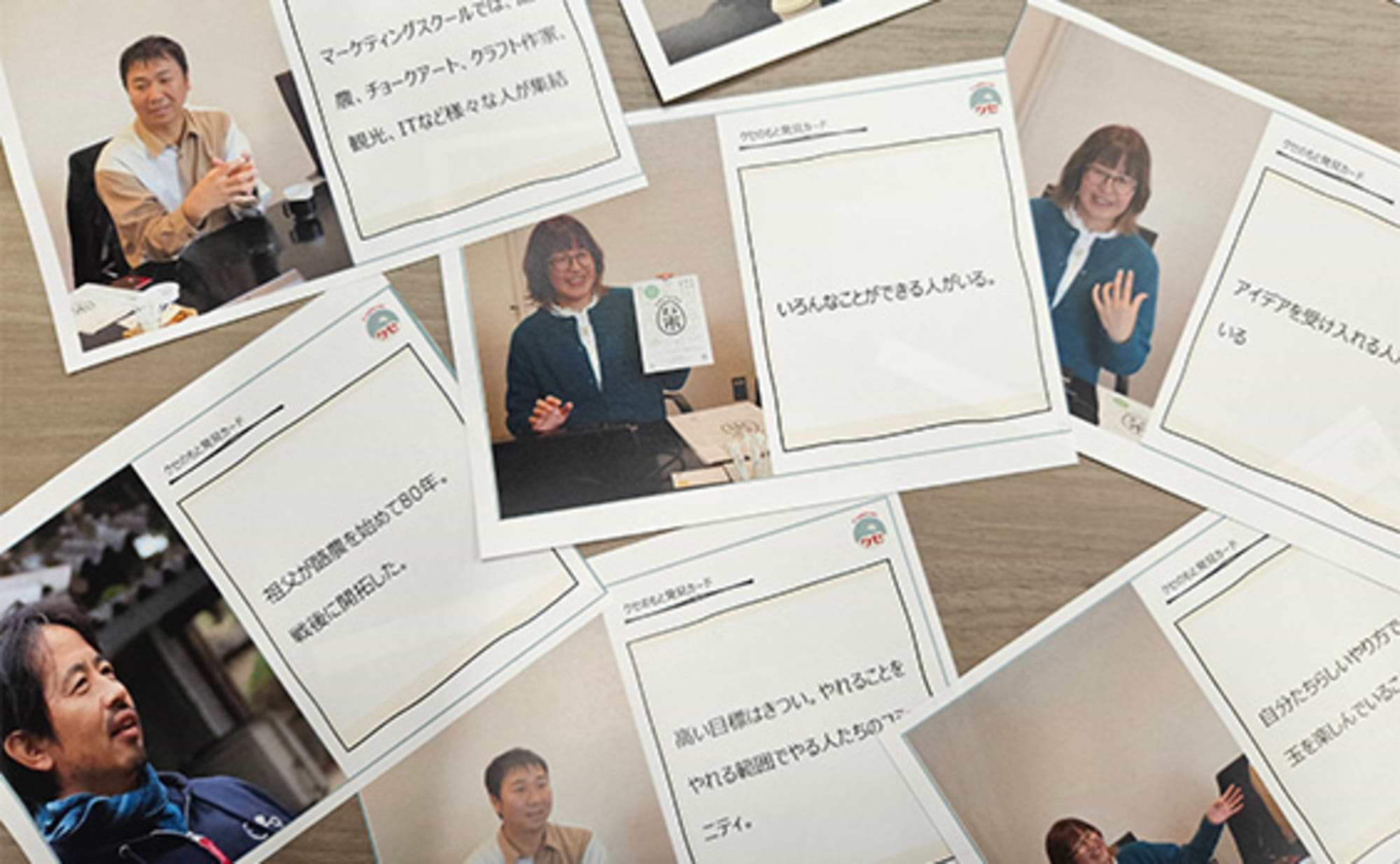

加形:こうして3組にヒアリングをして、バラバラのようでいて、やっぱりその根底には「釧路のクセ」があるんじゃないかと、われわれ三人で議論したわけです。そして三人で「クセのもと」を並べてつくった仮説が以下のものです。

森尾:そしてこれらのクセ仮説をもって、再度釧路に飛び、これらの仮説を当事者の皆さんにぶつけてみるワークショップを実施したわけですね。

加形:一見バラバラな釧路のクセ者プレーヤーたちからどんなアイディアやビジョンが聞けるでしょうか。次回お届けします!

<今回のまとめ>

- 「資源拡張型ビジョン」につなげる「地域のクセ」を探すために、「人」に当たってひもといていこう。

- クセ探しのインタビューでは、行動の背景、感情まで踏み込んでみよう。知見や実績よりも、感情も含めて話してもらえる場を作ろう。

- 何人かのキーパーソンそれぞれの声に耳を傾けてみよう。時には一見バラバラ、発言の違いにもクセが隠れているかも!