左から宮崎氏、加形氏、森尾氏

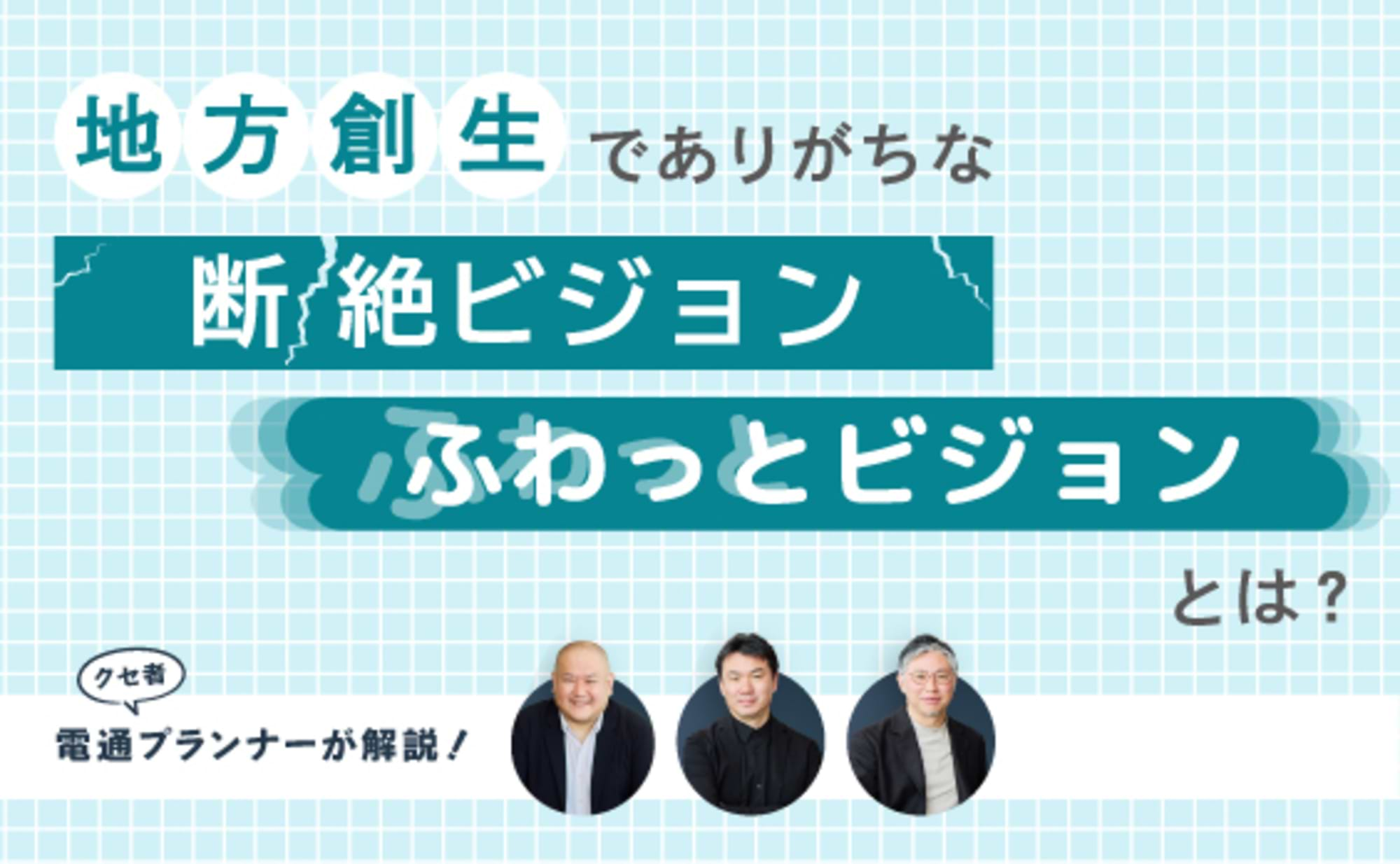

多くの地方創生施策に携わってきた電通の“クセ者”プランナー3人が、新たなアプローチ「地域のクセ」を提唱する本連載。

※「地域のクセ」とは、その地域の底流にある「無意識の行動様式」のこと。地域の産業、観光、名物などすべての背景に存在する「クセ」を明らかにすることで、日本中に持続可能な経済圏を育てていこうという試みです。その詳細は第1回~第2回をご覧ください!

前回は、茨城県小美玉(おみたま)市で収集した「クセのもとカード」から地域のクセを明らかにする、クセワークショップを紹介しました。

そして今回は、発見した地域のクセから「地域の伸びしろ(ビジョン)」を考えてみます。

47CLUBの森尾俊昭氏、グローバル・ビジネス・センターの加形拓也氏、電通BXクリエイティブセンターの宮崎暢氏の3人の“クセ者”がお届けします。

「断絶ビジョン」と「ふわっとビジョン」の甘いわな

加形:改めてこの連載の目的を思い返すと、地域経済圏の持続可能性を高めるというお話でしたよね。そのためには、地域特有の「クセ」がヒントになるのではないか、ということをずっと考えてきました。

森尾:はい。そして、地域のクセの延長線上に、“伸びしろ”としての成長を描くことが、持続可能な経済圏の確立につながるというのがわれわれの仮説です。言い方を変えると、「地域のクセを踏まえて、地域ごとの成長のビジョンを描く」ということですね。

加形:ただ、ビジョンづくりと一言で言っても簡単ではありません。われわれ3人はこの10年いろんな地域のまちづくりを見てきました。そんな中で、これまでのビジョンづくりには、失敗の要因となる、共通の課題があったんですよね。

森尾:うまくいかないビジョンづくりには、大きく分けると2つあります。まず1つ目が、「断絶ビジョンになりがち問題」です。これは、地域のリアルな現状から距離のある、遠い目標を立ててしまうことを指しています。地域外の会社などが入って地方創生のビジョンをつくる際などに陥りがちです。地元の方たちが、今の自分たちと距離のあるビジョンを自分ゴト化しにくいので、成長に向けての活動につながりにくいんです。

宮崎:例を挙げると、「大量に予算を投下して土地造成を行い、有名企業を誘致する。そして雇用を生み出すのである」というようなビジョンですね。これでは自分たちの生活と地続きじゃない、いわば断絶したビジョンになってしまうということです。

加形:じゃあそのビジョンをどうやって実現するの?となったときに、自分たちの次のアクションを思い浮かべられない。

森尾:また、企業誘致では移住者も増えるんですが、地元の方たちと移住者の気持ちが交わらない社会が出来上がってしまうことも問題です。日本では昭和40年代から各地に例えば工業団地を造って、大企業を誘致して雇用を生んできました。もちろん誘致が実現すれば経済効果はありますが、その経済が果たして地域のアイデンティティに合致するものかという視点が欠けがちだったんです。

願わくば、移住者もその地域のクセを体得してもらい、一緒に新しいコミュニティを生み出していく社会にしていきたい。私たちが地域のクセに着目しているベースにはこんな思いもあります。ビジョンづくりあるあるのもう1つは、宮崎さんお願いできますか?

宮崎:2つ目の課題は、「ふわっとビジョン」です。つまり、全国どこの地域にも当てはまってしまうような、抽象的すぎるビジョンをつくってしまうことです。政府から地方創生に予算が付くようになったここ10年ぐらいで、特によく見られますね。

加形:例えば「緑あふれる幸せなまちづくり」みたいなビジョンですね。いろんなまちに当てはまりすぎて、ある意味で無個性だったりしますよね。

森尾:「ふわっとビジョン」の問題は、まさにそこにあります。つまり、自分たちのオリジナルな計画になっていかないので、まちづくりの担い手たちがモチベーション高く取り組めないということになりがちなんです。

「断絶ビジョン」や「ふわっとビジョン」の何が悪いのかというと、やっぱり自分ゴト化できないことが問題なんだと思います。そこで、ちゃんと地域のクセにひもづいたビジョンづくりをしていこうという提案になるわけですね。

「コピペ施策」から脱出せよ。資源拡張型のビジョンづくりとは?

森尾氏

加形:そもそも、どうして自治体で「断絶ビジョン」や「ふわっとビジョン」ができてしまうのか。これについても今回、3人で深掘って考えてみました。

まず、2016年に石破茂初代地方創生大臣が主導する形で、「地方創生」という運動が始まりました。そこで政府から各自治体に「総合戦略を立てないと、予算を給付しませんよ」と通達されたことで、日本中の地方都市が慌てて戦略を立て始めたわけです。

例えば地方都市なら

「今後30年間で人口が4分の3になってしまいますが、どうやって人口減少と経済の縮小を食い止められますか」

といった難度の高い課題が与えられ、そこからいろんな計画が始まっています。

そしてこれが問題になります。「難度が高く、かつ時間的猶予は30年ぐらいある」となったときに、「ふわっとした戦略」を立ててしまう自治体が出てきてしまったんですよね。例えば、何か新しい産業ができそうだということで、「IT企業を誘致します」とか。

森尾:各地で頓挫してしまった戦略や事例を見てきて思うのは、その地域の経済的成長や文化的な保持発展を視野に入れずに計画が進めようとしてもうまくいかない、ということです。

宮崎:外の会社がコンサルテーションすることはよくあることですが、その時に注意しないといけないのは、外側から見える資産や数字だけをもとにビジョンがつくられてしまうことです。そうすると、どこの地域でも同じような、いわば「魂」の入っていないビジョンを掲げる事態になっていきます。

加形:これはあくまで一つの事例ですが、外の会社が提供するビジョンをつくるための「型」があって、どの自治体にも同じ「型」を横展開して提案されているケースもありました。問題は、そこに地域の方が何を思っているかとか、その地域のクセが何かといったことが、入り込む余地がなかったことです。

森尾:総合戦略がどの地域も一緒になってしまっている事例も目にしました。もちろん、 “成功事例の横展開”はビジネス上でよくされていますが、地方創生では当てはまりません。地方創生を「コピペ」でつくってしまうことは、ハッピーな結果につながらないと思っています。

加形:では、これまで話してきたような「断絶ビジョン」や「ふわっとビジョン」にしないためにはどうすればいいのか?そのために必要なのが、地域のクセをしっかり見つめて、うちの地域だったらここまで行けるという「伸びしろ」にみんなで合意すること。それが専門用語で言うところのビジョニングだと考えているんです。

森尾:「地域のクセの伸びしろ」は、言い換えれば「資源拡張型ビジョン」ですね。無理矢理取ってつけた「断絶ビジョン」や「ふわっとビジョン」ではなく、その地域のクセの伸びしろを捉え、地に足のついた、自分ゴト化できるビジョンを描きましょうということになります。高い成長目標、よく言う非連続成長を目指す際には、地域のクセから考えることって、より重要になるような気がしています。

この時代に、「獲得すべき成長目標を得られるであろう成果」をベースに考えたとき、そこに非連続な成長が求められるということは、一般的には大切なことです。しかし、非連続だからと言って、現状との断絶が大きすぎると、担い手にとってはお仕着せの他人事となってしまう。だからこそ、地域のクセを見抜いて、資源拡張型の発想を持つことが、もしかしたら、非連続成長にも至る可能性がある、ということなのではないかと思うのです。

ポートランドと野田村は「地域のクセ」を捉えた成功例!

加形氏

加形:海外の話になりますが、アメリカのさまざまな調査で「最も住みたいまち」に度々選ばれているオレゴン州のポートランドは、地域のクセを捉えた意思決定を行うことで成功している典型的な例です。

高度成長期であった1970年代、アメリカ中が高速道路で結ばれることになり、政府も強力に計画を推進していました。当時、豊かさを全土に行き渡らせるために高速道路を造るのは当たり前だし、素晴らしいことだと考えられていたんです。しかし、結果的には高速道路ができたことで、米国各地の都市で郊外化が進み、中心市街地が荒廃していきます。車なしでは生活できなくなり、所得が高くない人たちが苦しむことになりました。

そのような中、ポートランドは、市民による特別委員会を発足。委員会は「高速道路ではなく公園を選ぶ」ことを決め、アメリカ初となる高速道路撤去を実現しました。全米が高速道路の建設とともに車社会へ邁進している中、ポートランドは他の都市とは違う道を歩むことにしたのです。これはなぜでしょうか?

ポートランドはいわゆる“フロンティア”の一番先に位置しているため、開拓当時はほぼ森で、苦労して土地を整備し、なんとか住み始めたという歴史があります。そのため、住民で話し合って意思決定をする“クセ”が根付いていました。その結果、「自分たちで何でもできるし、今の生活で十分満ち足りているため、高速道路はいらない」と判断したのです。

宮崎:自分たちのクセをよく分かったうえで、コピペの施策にしっかりNoを言えたことが、今の成功の要因になっていると言えますね。

森尾:私からもう一つ成功例として紹介したいのが、連載第2回にも少し登場した岩手県の野田村です。同村は自分たちならではの総合戦略を立てる必要があると考えたことから、電通に依頼してくださいました。

結果的に村のビジョンとして生まれた言葉が「育てあう村」でした。この言葉を旗印に地域のコミュニティを自覚的に伸ばし、地域の人と一緒に子どもたちを育てていくことを続けています。具体的には農家や漁師と子どもたちの交流を行ったり、そこに学校側も協力したりという取り組みを行っています。

例えば、給食センターは少ない予算をやりくりして地域の名産である「荒海ホタテ」や「のだ塩」などをテーマにした給食メニューを考案して提供しています。そしてその時には生産者を呼んで1時間講義をしてもらい、一緒に給食を食べています。子どもたちに講義をすることで生産者にも「自分たちの産業を子どもたちに伝えていく」という意識が育つため、子どもたちと互いに“育てあう”ことが実現できている。地域にある資源をそのまま伸ばしていく「資源拡張型ビジョン」だからこそ、続いているのではないかと考えています。

宮崎:私も森尾さんと一緒に野田村を訪れたことがあるのですが、地域の方たちがとてもイキイキしているのが印象的で。子どもたちに残していきたいと、自信を持って交流に取り組んでいる方が、たくさんいると感じました。

ちなみに「育てあう村」のような言葉は、住民にとっての「わが町のスローガン」である必要はありません。住民には伝わっていなくても、まちづくりの企画をする裏方のプレーヤーたちにさえ浸透していればいいと思います。そうすると何を企画するとしても「育て、育てられること」を意識しながら考えられますよね。役場の職員の方やまちづくりプレーヤー、産業の担い手の方たちが共通した意識を持っていることが重要です。

森尾:もしかすると、プレーヤー間で3年間ぐらい共有して、いろんな事実が積み重なってからまちのスローガンにしてもいいかもしれませんね。何もない状態で言葉だけ言われても違和感があるかもしれないけど、クセに基づいたまちのビジョンがある程度形になった段階でなら、受け入れられやすいと思います。

小美玉で発見した地域のクセからどんな伸びしろが描けるのか?

宮崎氏

加形:ここからは、前回ワークショップで発見した小美玉の地域のクセからどんな伸びしろが描けるのかを考えてみたいと思います!まずは前回の言語化はこちらです。

これを踏まえてお話しします。小美玉も当然これから人口減に直面していくのですが、生活や仕事に必要なものなら、無理そうなものでも「楽しみながらつくっちゃう」、このクセって小美玉の中だけにとどめておくのはもったいないと思うんです。そういう暮らしをしたいと考えている人は、日本人の10人に1人ぐらいはいる感じがします。小美玉の人口は5万人弱ですが、日本中には何百万人、何千万人といるかもしれません。

そこで、地域のクセを少しずつでも外に発信して、小美玉の暮らしを「おすそ分け」する機会をたくさんつくっていけば、小美玉に通ったり、住み始めたりする人が増える可能性があります。外から新たに人が集まれば、地域の方にとってもおしゃべりやものづくりがより楽しくなるはずですよね。そういうふうにして人口的にも産業的にも伸びていける、というのが地域のクセから考える小美玉の「伸びしろ」です。

森尾:もともと3つの自治体が合わさってできたまちなので、新しいメンバーが加わることに抵抗がないというのも、この伸びしろと方向性がマッチしていますよね。

加形:はい。それをどうやって実現するのか?と考えると、例えば環境的なファクターとして、「小美玉には茨城空港がある」という事実があります。現状では、残念ながら空港に来て、まちに出ることなくそのまま飛び去る方が多いのですが。

茨城県小美玉市は、2006年に3つの市町村が合併してできた。比較的新しい自治体だが、顧問を数年間務めている加形によると、住民たちの「小美玉市民」としての意識は高いのだという。

そしてもう一点、世の中のトレンドからクセを見つめてみると、昔は田舎の人間関係が嫌だという風潮がありましたが、今は一周して「ご近所同士で職種の違う人たちが集まっておしゃべりするのはすてきだよね」と考える若い人たちが増えてきています。それから何でもかんでも買うのではなくて、自分で作ってみるのはすごく気持ちいいことだと考える風潮もありますよね。これは小美玉とは関係なく、世の中の風としてそういう傾向があります。

このようにクセを起点に、小美玉の資源をフラットに見つめて、世の中のトレンドを考えると、「茨城空港を利用する人たち」に向けてできることがあると考えられます。

PRなどでターゲットとなる人に働きかけ、小美玉に訪れてもらったら、まちに出ておしゃべりをしたり、一緒に何かものづくりを体験する機会をつくることで、「小美玉にもう一回来よう」と思ってもらうことはそう難しいことではないと思うんです。

宮崎:関わる人、いわゆる関係人口をどう増やすかというのはどこの地域でも課題になると思うのですが、もともとあった地域の文化、つまりクセを言語化してみることで、ちょっと面白そうだなと、小美玉のまちで何かやってみようかなと思ってもらうきっかけになりますよね。

第3回~第4回記事の「クセ発見ワークショップ」で「自然」「歴史」「なりわい」などのクセ要素カードを集めましたが、ワークショップをすることが「まちの棚卸し」になります。そこで出てきたファクターが、クセの伸びしろを考えるときにも役立ちます。

加形:どんな人がどういう動きをすると伸びしろの実現に健全に近づいていけるのかを、地域の方たちと一緒に考えて初めて、「クセ発見ワークショップ」は完成と言えるでしょう。さらに言うと、それをリアルな「数字」に落としていくことも大切です。例えばマルシェを開催するとしても、じゃあ何人呼べば「成功」と言えるのか。目指す数字まで出さないと、飲み屋で話が盛り上がって終わりになってしまうので。

森尾:次回は複数の事例から考えるために、北海道は釧路に舞台を移し、クセの伸びしろを考える予定です!

<今回のまとめ>

1.地域のビジョンづくりのわな、「断絶ビジョン」「ふわっとビジョン」に気をつけよう

2.クセの延長上に自然と位置づけられる「資源拡張型ビジョン」を描こう

3.クセを起点に地域の資源をフラットに見つめ、世の中のトレンドとかけ合わせる!