![]()

「なんで空は青いの?」

「なんで歌を歌うと元気が出るの?」

「なんでお金で物が買えるの?」

子どもは、毎日たくさん「なんで?」と大人に尋ねます。そんな、たくさんの「なんで?」について考えるイベントが、現在、都内のITOCHU SDGs STUDIOで開催されている「わからないって、ワクワク。『なんで展』」(以下、なんで展)です。(当初11月末までの会期だったが、盛況のため2026年3月末まで延長決定)

![]()

企画したのは、電通の組織横断ユニット「シャカツ」。部署が異なるメンバーがそれぞれの視点で社会課題を捉え、そこにクリエイティビティを掛け合わせて、社会課題解決のためのきっかけづくりをします。本記事では、シャカツのメンバーに、なんで展を企画した経緯や内容、反響について聞きました。

![]()

(左から)

臼井健太氏:普段は、主に中央省庁や地方自治体のマーケティング・コンサルタントとして業務に携わる。なんで展では、企画立案の他、「なんで?」に関するデータ収集などを担当。

桃林豊氏:第3CRプランニング局で官公庁系の仕事を主に担当。シャカツチームの発起人。なんで展には、クリエイティブディレクターとして参加。

松下仁美氏:普段は、大手クライアントの広告や空間デザイン、プロダクトなどのアートディレクション領域に携わる。なんで展にも、アートディレクターとして参加。

渡邉雄平氏:ビジネスプロデューサーとして官民連携のプロジェクトを数多く担当。なんで展では、文部科学省との連携に尽力した。

「なんで?」と思う「好奇心」によって、人は創造性を広げていく

──はじめに、シャカツとはどのようなチームなのか教えてください。

桃林:2024年に発足したチームで、電通のクリエイティブ、マーケティング、ビジネスプロデュースの各局から総勢10人のメンバーが集まっています。官公庁案件の実績が豊富なメンバーが多いのが特徴で、国と民間が一緒になって社会課題を持続的に解決することを目指しています。

普段の仕事は、クライアントからオリエンを受けて、電通が企画を考え、プレゼンテーションすることが多いのですが、シャカツは違います。最初にシャカツのメンバーがどのような社会課題に目を向けるかを提起し、クリエイター、マーケター、ビジネスプロデューサーそれぞれの視点で解決方法となるアイデアを考えます。電通発のアイデアに、国や民間のいろいろなステークホルダーを巻き込みながら、アウトプットを出すフローが特徴的だと思います。

![]()

──「なんで展」を企画したきっかけを教えてください。

松下:私には小さな子がいて、「空はなんで青いの?」とか、毎日「なんで?」とたくさん質問されます。一つ一つの質問にちゃんと答えてあげたいのですが、忙しくてなかなかそのようなわけにいかず、罪悪感がありました。あるとき、「AIを活用して、子どもの『なんで?』に答えてくれる、ぬいぐるみを作ったら、子育て世代に役立つのではないか」と思ったのです。そのことをシャカツメンバーに話したら、みんな興味を持ってくれて。それが、「なんで展」を考えるスタートでした。

臼井:「なんで?」と疑問を持つことについて調べていくと、人間が学んだり、働いたりする上で重要なエネルギーであることも分かってきました。イギリス出身のジャーナリスト・作家のイアン・レズリー氏は、「子どもは40000回質問する」(光文社)という書籍も出していますが、人は「なんで?」と思う「好奇心」によって、その創造性を広げています。

しかし、あるデータでは、子どもの頃に比べて、好奇心が減ったと答える大人は過半数を超えています(※1)。日本のテストの特徴として「WHY」ではなく「WHAT」を考える問題が多い。そのため、海外と比較すると、なぜその答えになるかを考える思考回数が少なくなっており、それに伴い好奇心も低くなっているという説もあるのです。

※1 データの引用元: https://emiris.net/

![]()

桃林:伊藤忠商事さんは、SDGsに力を入れていて、「ITOCHU SDGs STUDIO」では、これまで電通と共創して、いろいろな展示イベントを開催してきました。ちょうど、伊藤忠商事が、新たな展示イベントの企画を探しているという話を知り、「『なんで?』をテーマにした企画はいかがですか」と提案したところ、興味を持っていただき、そこから企画を膨らませていきました。

渡邉:その後、文部科学省に後援をお願いしました。いま理系人材や科学技術に興味を持つ人をどう増やすかが、社会の大きなテーマになっています。「なんで展」が、科学技術に興味を持ってもらうきっかけになればということで、ご協力いただけることになりました。

![]()

来場者がさまざまなことに興味を持つきっかけを作る

──どのように企画を膨らませたのでしょうか?

松下:シャカツのメンバーで、どのような「なんで?」があるかをディスカッションしましたね。

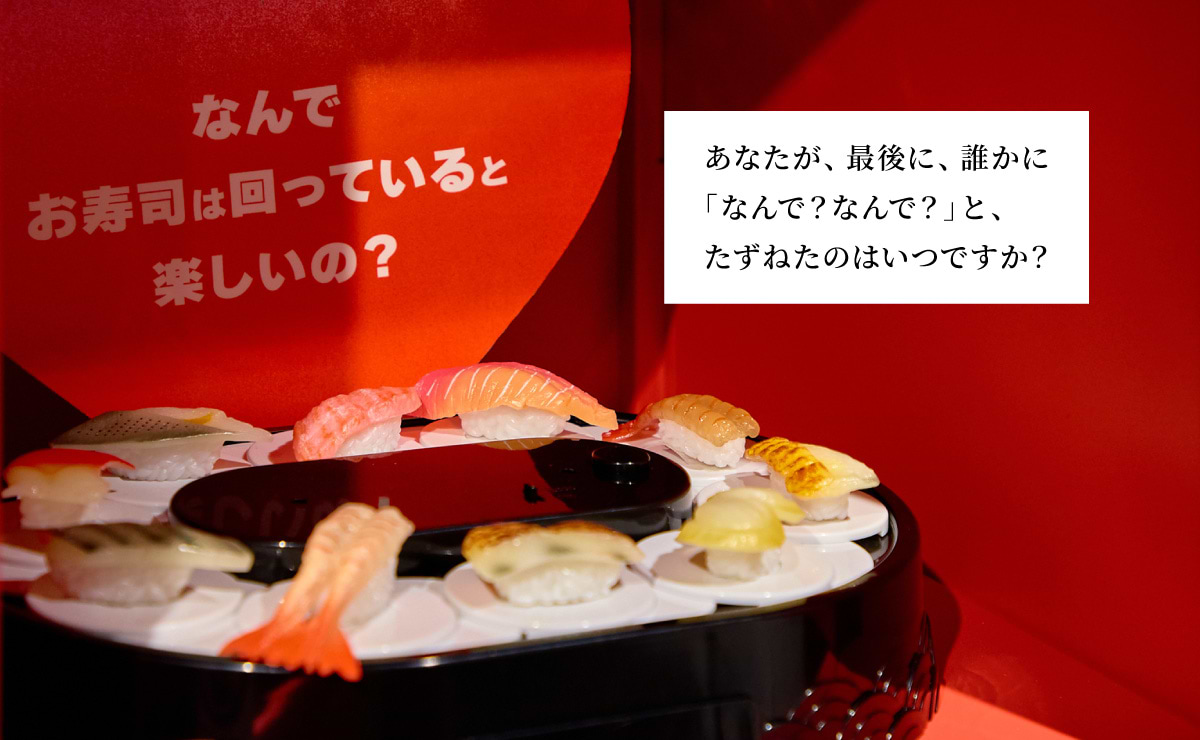

臼井:数百、いや、もっと「なんで?」が出ましたね。そのとき、「なんで?」はいくつかに分類できるのではないかという意見が上がりました。さらに議論を重ねて、【こころのなんで?】【よのなかのなんで?】【しぜんのなんで?】【そもそものなんで?】【もしものなんで?】の5つに分類しました。

臼井:「なんで展」は、サイエンスプロデューサーの米村でんじろうさんに、アンバサダーになっていただき、専門領域である自然科学のなんでネタを提供していただくなど、専門家の力も借りています。他にも、哲学者や偉人の言葉を探したり、生活者にアンケートを取ったりして、「なんで?」を集めました。その中から、心に留まったものをクリエイターと選びました。

松下:会場は、5つのコーナーに分けて、それぞれのテーマに合わせた「なんで?」を展示することにしました。さらに、来場者が会話できる、AIを搭載したぬいぐるみ「なんでちゃん」を2体設置しました。

──いろいろな「なんで?」を展示したということですが、答えを示すのも苦労されたのでしょうね。

松下:そうですね。「なんで?」の答えとなる情報を集めるのは大変でした。制作メンバーが図書館に通っていろいろな本を読んだりして、ファクトチェックは手間がかかりましたね。

桃林:ただ、展示した「なんで?」について、こちら側で全部答えを提示する必要はないと思いました。むしろ、訪れた人に、「なんで?」をきっかけに分からないことを楽しんでもらえれば、というのが、「なんで展」の大きな目的です。

臼井:私たちは、大人にとっても「なんで?」と考える価値に気づくような体験ができる場を作りたいと思いました。そして、子どもの「なんで?」に付き合ってくれる相棒として、なんでちゃんが生まれたのです。

松下:なんでちゃんも同じく、「なんで?」の答えがはっきり分かっているものは、答えを教えてくれますが、どちらかというと、質問者が抱く「なんで?」について一緒に考える相棒になるよう設計しました。

![]()

──なんでちゃんの制作で苦労された点は?

松下:「なんで?」と疑問を感じる内容には、人種や戦争、差別など、センシティブなものもあります。それらの質問に対して、なんでちゃんが限定的な答えをしないように配慮しました。質問者に偏った思想を植え付けないようにして、なるべくフラットに一緒に考える形にしました。聞いた人が自分で考えて、自分なりの答えを導き出していく流れを作りたかったのです。

桃林:なんでちゃんの制作では、なんでちゃんの発言が、子どもの発言にかぶらないようにしたり、データのロード時間などどうしても出てしまう待機時間をどう感じさせないようにするかなど、子どもとなんでちゃんとの会話体験をいかにリッチにできるか結構苦労しました。

臼井:「なんで夏は暑いの?」と尋ねると、「君はなんでだと思う?」と問い返したり、「太陽と地球の距離や位置が関係しているんじゃないかな?」とヒントを与えたり。自然科学であれば答えに近づくようにして、決まった答えがないものはより違う視点を得られるように、会話を膨らませていく役割を与えた感じです。

![]()

──会場のデザイン面で工夫されたことは?

松下:楽しく体験できるというのがポイントです。学校の授業のようなお勉強のトーンだと少し堅苦しくなるので、そういった方向ではなく、頭の中のもやもやした感じをポップに表現しました。加えて、SNSで拡散していただきたいので、写真映えするスポットを作りました。

![]()

企業、学校、家庭へ。なんで展のアイデアはもっと広がる

──来場者の反響を教えてください。

臼井:会場には、来場者が「なんで?」に答えるコーナーや、それぞれ自分が抱く「なんで?」を記入するコーナーがあります。そこでは、みなさんしっかり考えて書いていただいている印象を受けました。1人で来た方も誰かの答えを見ることができるし、親子や友人と来た人は、お互いの答えを話しながら楽しめるつくりになっています。

松下:哲学的な【そもそものなんで?】のコーナーには、「なんで人は生きるの?」という問いを掲げましたが、来場者のみなさんからすてきなコメントがたくさん集まっています。

![]()

臼井:そうですね。なんでちゃんのかわいさもあって、来場者の年齢の間口が広がったようです。会場では20~30代の方が真剣に書いているのを見て、「なんで?」は大人にとっても大切な視点だと改めて感じました。

松下:会場には、なんでちゃんのキャラクターグッズも用意したのですが、2学期の始業式の日に、ランドセルにそのグッズをつけている子どもを見かけました。グッズをきっかけに、子ども同士で会話してくれたらうれしいですね。

![]()

![]()

──今後の展望を教えてください。

松下:地方や学校でも、なんで展を実施してみたいですね。それから、いろいろな「なんで?」を集めていく活動ができたらと思います。なんでちゃんについては、ゆくゆくは子どもの相棒として各家庭に迎えられ、忙しい親御さんの役に立つ日が来るといいなと思っています。

桃林:なんでちゃんは、電通のオリジナルIPです。だからこそ、さまざまな企業と生活者の橋渡しの役目も担えそうですよね。例えば、生活者が企業の活動や商品の特徴について、「なんで?」と質問したときに、分かりやすく答えてくれるといったような。IPとしてコンテンツ展開も含め、さまざまな活用を広げていきたいと思っています。

![]()

臼井:今回、社会課題を起点に、電通と民間、国がつながっていくことはとてもインパクトがあると実感できました。私は、観光や地方創生に関心がありますが、そのような領域にも社会課題はたくさんあります。その中で、新しい技術を取り入れたり、いろいろなコラボレーションをしたりして、アイデアを出し合い、社会課題を一緒に考えていきたいですね。

渡邉:社会課題は行政機関と民間企業が連携して解決することが増えています。これからも連携のきっかけになる取り組みを増やしていきたいです。

桃林:シャカツは、シャカツのメンバーだけでなく、さまざまな社内外の方と協業の輪を広げることを大切にしています。このなんで展も多くの方に支えられて実現することができました。今後も多くの方とともに、国と民間を巻き込み、電通のクリエイティビティを掛け合わせて社会課題解決の輪を広げていきたいです。

──本日はありがとうございました。

〈「わからないって、ワクワク。『なんで展』」スタッフ〉

CD:桃林豊(シャカツ・3CRP)

AD:松下仁美(シャカツ・3CRP) / 北野歩実(シャカツ・3CRP) / 寺西杏奈(シャカツ・3CRP)

CW:小林桃子(5CRP) / 大場元人(シャカツ・3CRP) / 並木万依(3CRP)

TD:瀧口 裕(CXCC)

キュレーター:尾崎 賢司(5CRP)

音楽:柴田隆浩(5CRP)

MK:臼井健太(シャカツ・4MK) / 白石祐貴(シャカツ・4MK) / 室賀恒輝(シャカツ・4MK)

BP:渡邉雄平(シャカツ・PAC) / 伊藤奈々絵(シャカツ・PAC) / 内山瑞貴(21BP) / 夏本昭彦(21BP)