SDGsをテーマにした「サステナビリティ広告」を含むソーシャルアクションには、今後何が求められるのでしょうか。前回記事 では、2025年の広告電通賞 SDGs特別賞と優秀賞に輝いた受賞作品を振り返りながら、「社会課題に詳しくない人を巻き込み、笑顔で取り組めるアクションの提案」がサステナビリティ広告に必要なことを伝えました。

今回も引き続き広告電通賞 SDGs特別賞の選考委員長・金田晃一氏と選考委員・小国士朗氏に、企業のソーシャルアクションについて押さえておくべきポイントを、ご自身の経験も踏まえながら語っていただきます。

金田:今回の広告電通賞SDGs特別賞(以下、SDGs特別賞)の応募作品は、いわゆる「広告」と、課題解決に向けた「アクション」の2種類がありましたね。

小国:そうですね。全体に占める広告の割合は意外と少なかったのではないでしょうか。

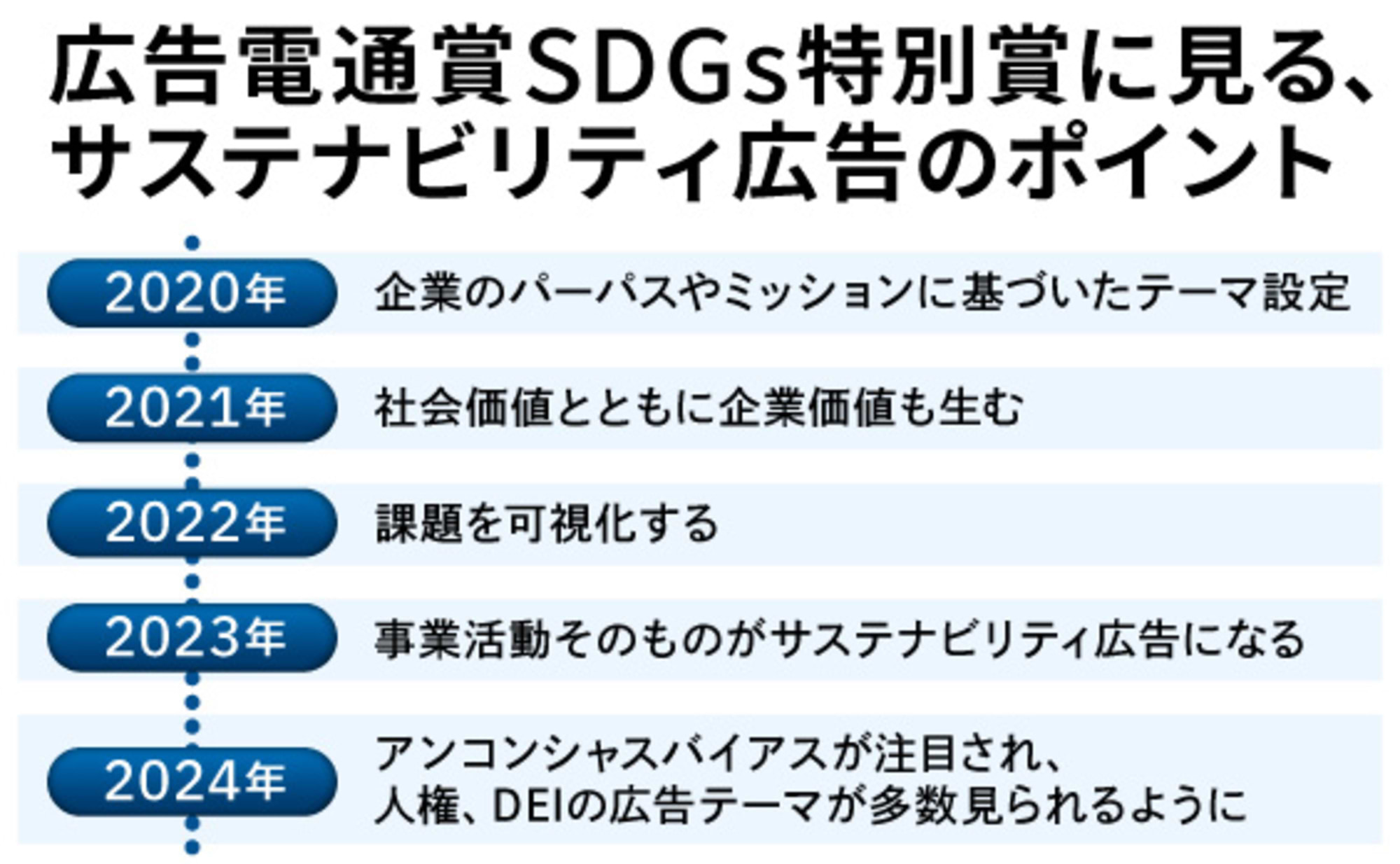

金田:選考委員長として応募作品を毎年見ていると、広告からアクションへと作品の幅が広がってきているように感じます。これは、見る人を巻き込んで個々のアクションを引き出そうという広告主の狙いの表れでしょう。各企業で、広告にとどまらない取り組みが加速していますね。

小国:課題解決をするためのさまざまなアプローチがあって良いと思います。作りたい世界から逆算して何が必要かを考えてみると、一個人で目的を達成することの難しさに気づかされます。志を同じくするたくさんの企業、個人、団体が手をつなぐためのコミュニケーションに有効な手法の1つが広告なのだろうと思うのです。

金田:おっしゃる通り、大きな課題を解決する際は、たくさんの人と手をつなぐ必要性を感じます。また、複数の企業が手を組んでこそ、広告効果も高まります。実は今、私が所属するNTTデータグループは、NPOにITをこれまで以上に活用してもらうことで社会課題の解決により大きなインパクトを出してもらおうということで、NPO向けのオンラインIT研修プログラムである「NPTechイニシアティブ」を実施しています。

小国:たくさんの企業が手をつないだ取り組みの好事例ですね。社会課題を解決までもっていこうとするのであれば、たとえ普段はライバルといわれる企業同士であっても、力を合わせて挑んだほうがいい。そのためのコミュニケーションに、クリエイティブの力が発揮されるのだと思います。

企業の掲げるパーパスこそが、社会貢献活動の“北極星”に 金田:もう1つ、社会貢献活動をする中で重要となるのは「継続する」ことです。たとえば、企業が社会貢献プログラムを実施する場合、あるNPOからは「5年は続けたほうがいい」とアドバイスを受けたことがありましたが、経験上、まったくその通りだと感じています。活動時のデータを収集・分析して活動の成果(アウトカム)を表に出すまでに3年、成果が社会に知れわたり、波及効果(インパクト)がでるまでに2年、ということで、社会インパクトを創出・開示するのであれば、少なくとも5年は必要というわけです。

小国:本当にそう思います。こういった活動は、すぐに成果が出るものではありません。必ず年単位での時間がかかりますから、成果の出ない期間をどこまで耐えられるかが試されます。Be supporters!(ビーサポーターズ )」というプロジェクトを推進しています。これは、「支えられる人から、支える人へ」をコンセプトに掲げスタートしたプロジェクトで、普段“支えられる”場面の多い高齢者や認知症の方が、サッカーのサポーター、つまり“支える”側になることで心身の元気を取り戻そうという取り組みです。

金田:経営者自らが本業と社会貢献活動をリンクさせる発想をもつことは、企業が長期にわたって活動を継続させるための大きなポイントになると思います。

小国:私はNHKのディレクター時代に、「注文をまちがえる料理店」を企画しました。これは、「まちがえちゃったけど、ま、いっか」をコンセプトに、認知症の方がホールスタッフとして働く、レストラン型イベントです。沖中さんとはこのイベントを一緒に取り組んだときからのお付き合いで、沖中さんが社会貢献活動にとても深い理解があるのはわかっていました。

金田:そうなんですよね。そんなとき、その企業が何のために存在しているかを示す「パーパス」がしっかり浸透していると、幹部にも現場の社員にも説明がしやすい。「パーパス」は、判断に迷いやぶれが出てきたときの“重し”になります。

小国:おっしゃる通りです。サントリーウエルネスの場合、グループのパーパスに「『人間の生命の輝き』をめざす」という言葉があるんです。だからこそ、沖中さんも社員の皆さんに「この活動で理念を体現しようよ」と言い続けることができた。

金田:素晴らしいですね。ソーシャルアクションは、トレンドだから、皆がやっているからと思い付きで食いつくと逆に足元を見られる。経営者自らが活動に大きな意味を見いだし、理解を深めていることを実感させられるエピソードです。

生活者は見ている。サステナビリティ活動は“言行一致”が大原則 小国:金田さんの携わる「NPTechイニシアティブ」にしても、私の携わる「Be supporters!」にしても、社会貢献活動のキーワードになってくるのは、“言行一致”だと思います。社会貢献活動をするという経営判断が、それまでの事業活動と矛盾なく一致していることで初めて、社員も社会も納得すると思うんです。

金田:そうですよね。過去の行動によっては、「この会社は何で急にこんな良いことを言い始めたんだろう?」って思われてしまいます。これまでのSDGs特別賞の選考委員会を振り返ると、ある企業の広告作品を評価する際に、「過去にその企業が起こした社会に対する無責任な行為が現時点で改まったとは到底思えない」という理由から、“SDGsウォッシュの惧(おそ)れあり”と意見する委員もいらっしゃいました。

小国:15年ほど前の事例になりますが、パタゴニアが自社の製品写真の上にでかでかと「Don’t Buy This Jacket(このジャケットを買わないで)」と書いた広告は、掲載当時大きな話題を呼びました。パタゴニアは「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」という理念を掲げ、積極的に環境問題に取り組んできたからこそ、その広告は人々の心を揺さぶりました。広告だからワークしたのではなく、やるべきことをやっていたから広告がワークしたんだろうと思います。

金田:生活者は見ていますよね。もう1つは、会社の規模に見合った活動をすることも大切だと思います。大きな企業が、尊い活動とはいえ小さな動きに終始していることに違和感を抱いている生活者は一定数いるかもしれません。規模が大きいということは、多くの自然資源や人的資本を多く使っていたり、多くの大人や子どもたちにアプローチしているわ

広告主・制作者・生活者の誰もが今後もつべき3つの視点 小国:広告を見る生活者のジャッジは、鋭くシビアになってきていますね。

金田:そう思います。非常に透明性の高い時代になってきているので、広告制作の際は今後3つの視点が必要になってくると思います。

※情報の誠実性のための国連グローバル原則 =「社会的信頼とレジリエンス(強靭性)」「健全なインセンティブ」「人々のエンパワーメント」「独立した自由で多元的なメディア」「透明性と研究」の5つ。

小国:今後、SDGs特別賞を選考する際にはこれらの視点も欠かせませんね。サステナビリティ広告やソーシャルアクションは、ともすると「浮かれがち」になる部分があります。企業として新しい取り組みになることもあるし、「良いことをしているんだ」と世間に発信したくなる。でも、あまり熱狂しない方がいいかなと思います。

金田:そうなると、「やり続ける」ためには何が必要でしょうか?

小国:参加している人たちが「面白い」と感じる要素が必要ではないでしょうか。

金田:まさにそうですね。僕はそれを「ファンファクター」と呼んでいます。サステナビリティ広告でも、ちょっとしたユーモアがあると記憶に留まるものです。逆に、楽しいと思えないと、広告は教条的になってしまいます。これをしてはダメ、あれもしてはダメでは続かない。