「広告電通賞 SDGs特別賞」に見る、サステナビリティ広告、5年間の変化

電通は、2020年に「広告電通賞 SDGs特別賞」を創設。SDGsの達成に向けて広告にできることを真摯(しんし)に模索した作品を毎年選出してきました。

本記事では、これまで5年間の受賞作品を振り返りながら、サステナビリティ広告に求められることについて、同賞の選考委員長・金田晃一氏と、選考委員・田中里沙氏、同賞の事務局メンバーで、電通のクリエイティブ・ディレクターでもある籠島康治氏が意見を交わしました。

<目次>

▼回を重ねるごとに、サステナビリティ広告制作の新しい視点が見つかる

▼サステナビリティ広告は、社会価値とともに企業価値も生む

▼事業活動そのものが、サステナビリティ広告になる

▼2024年のキーワードは、「アンコンシャスバイアス」と「環境から人権へのシフト」

▼これからのサステナビリティ広告に求められるのは「循環価値」と「生成AIに関する議論」

回を重ねるごとに、サステナビリティ広告制作の新しい視点が見つかる

籠島:金田さんは、これまでさまざまな企業でサステナビリティ経営の推進に携わり、「広告電通賞 SDGs特別賞」では、創設当初から選考委員長を務めていただいています。同賞の意義について簡単にご説明いただけますか?

金田:SDGsの採択を機に、企業理念やパーパスを伝えるコーポレート広告や、SDGsというプラットフォームに乗せて自社の事業の意義を訴求する広告が見られるようになりました。そのような広告を、私は「サステナビリティ広告」と呼んでいます。広告電通賞 SDGs特別賞には、

- 日本におけるサステナビリティ広告という新ジャンルの明確化

- その新ジャンルの日本社会や企業への浸透

- その広告に触れた人々の(SDGsで表現されている)サステナブルな社会に向けた行動変容促進

という3つの意義があると感じています。この5年間でコンセプトの大枠は提示できたのではないかと思います。

金田:本賞の特徴は、選考委員の構成にも表れています。SDGsの趣旨にのっとり、多様なバックグラウンドを持った方々に選考委員をお願いしています。広告クリエイティブの専門家やメディア関係者だけではなく、NGO/NPOスタッフ、社会起業家、LGBTQ+当事者、企業のサステナビリティ担当などを招き、ウェブ会議で直接意見交換しながら受賞作品を選出しています。

選考委員会では委員全員から候補作品に対して、応援コメントや懸念を指摘するコメントを頂いていますが、「大人が言いたいことをCMに出演している子どもに言わせている」「この企業がこのテーマを選ぶ関係性が見えない」など、忌憚(きたん)ない意見も飛び交います。

籠島:2020年から24年までの5年間で応募作品はどのように変化しましたか?

金田:ざっくり言えば、“攻める”作品の割合が増えています。例えば、「自社の活動よりも差し迫る社会危機を前面に出す作品」「人々に広告上で選択を迫る作品」「自社製品が社会課題を解決している将来を表現している作品」など、攻め方のバリエーションが多彩になってきました。ただし、それに伴い、選考委員から「ウォッシュを感じる」という意見も増えています。なお、テーマについて言えば、当初は環境問題が多く扱われましたが、最近では人権・DEIに関するものが増えています。

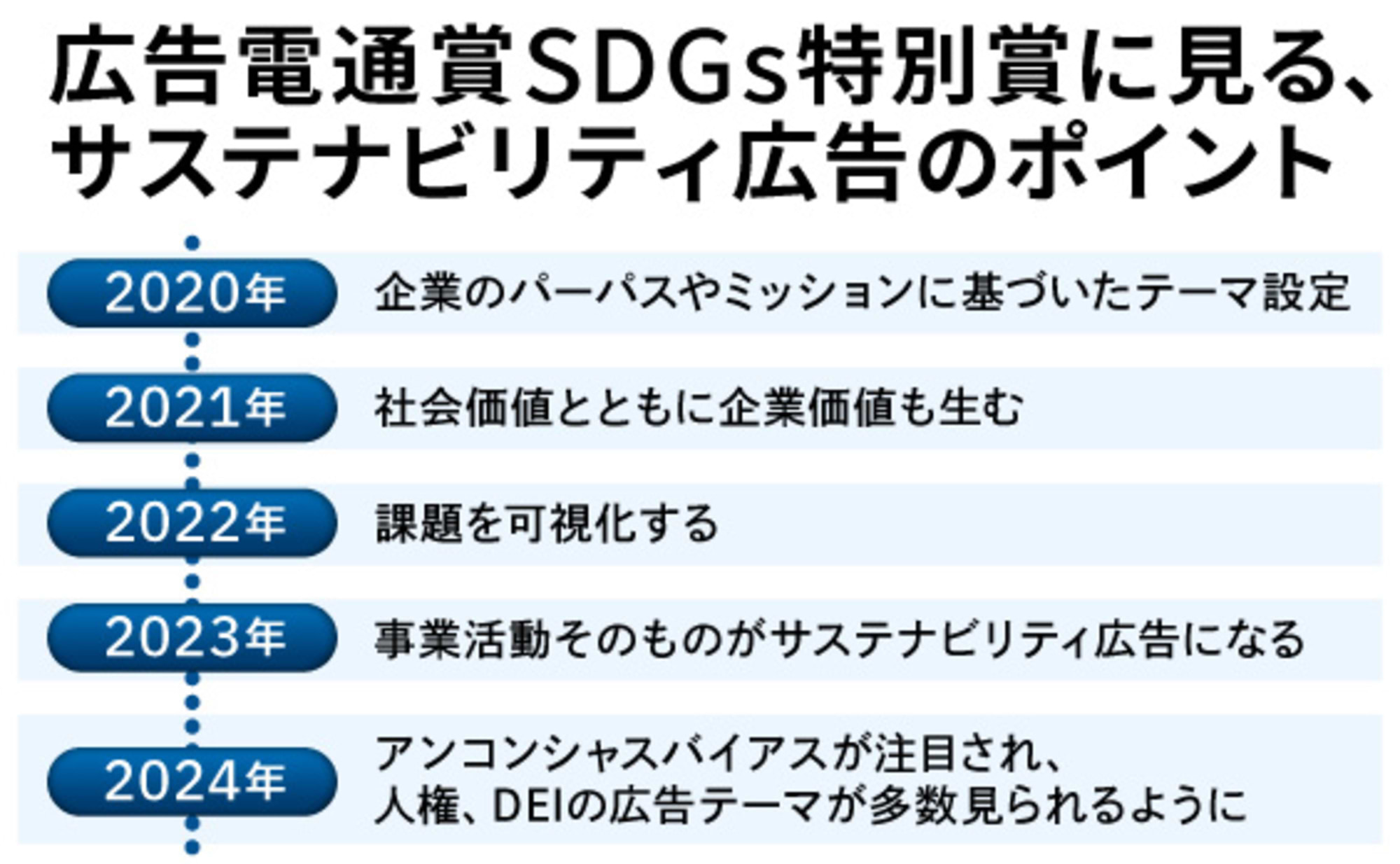

籠島:ウェブ電通報では、毎年、受賞作品について金田さんや選考委員、受賞した企業の担当者による考察を行っています(記事はこちら)。考察では、金田さんから各年の応募作品の特徴やキーワードを挙げていただいています(下表)。これらはサステナビリティ広告のトレンドを表しているにとどまらず、いずれも企業がサステナビリティ広告を制作する際に意識すべきポイントだと思います。

籠島:田中さんは、雑誌「宣伝会議」「環境会議」「事業構想」などの編集長を務め、広告・広報・マーケティングの専門家として、2023年から選考委員を務めていただいています。

田中:創設から3年間は、特別賞1作品が選出されていましたが、2023年から優秀賞も設けるようになりました。1作品に集約できないくらい、サステナビリティ広告が多様化して、さまざまなアプローチが生まれていることを感じます。

サステナビリティ広告は、社会価値とともに企業価値も生む

籠島:ここから各年の受賞作品を振り返りながら、サステナビリティ広告に求められる要素について考えてみたいと思います。

2020年は、東海テレビ放送のテレビCM「公共キャンペーン 見えない障害と生きる。」が受賞しました。この作品は、「発達障害」について、当事者が置かれている状況を世間に知らせるため、ドキュメンタリー形式で作られたものです。どのような点が評価されたのでしょうか。

画像をクリックするとCMがご覧いただけます。

金田:東海テレビは、社会課題を扱った公共キャンペーンCMを2008年から継続して制作していて、これまでの一貫した姿勢についても高く評価されました。選考委員会を開いてみて分かったのですが、広告電通賞 SDGs特別賞は、広告主の過去の行動も考慮せざるを得ない。これは作品のみを評価する他の広告クリエイティブ賞と異なる点かもしれません。この継続性に加え、それをドキュメンタリー映像で見せている。放送局だからできることや、放送局ならではのパーパスを認識し、それを作品に昇華させている点が評価されました。

籠島:2021年の受賞作品は、貝印の「#剃るに自由を」でした。処理されていない脇毛を見せる、バーチャルモデルを起用した大胆なビジュアルが話題になりましたね。

金田:体毛に関するステレオタイプ的な風潮に対して一石を投じるメッセージが評価されました。「自分で決める」のコピーも攻めています。

田中:自分に足りないものやコンプレックスを過剰に描いて不安をあおる広告があふれる中で、そういった広告の是非にまで影響を与えたエポックメーキングな作品ですね。世の中で「ちょっとおかしいんじゃない?」と思われていることを、自社の商品やサービスに絡めて提言してみる素晴らしいチャレンジです。

金田:この広告は、社会価値に加えて、結果的に企業価値も生むように設計されている点がSDGs的です。「『剃るも剃らないも自由』というメッセージによって、貝印のシェーバーを買わなくなる人が出てくるのでは?」と、担当者に聞いてみましたが、それでも貝印としては、自分たちのメッセージが伝われば、結果的に企業ブランドのファンが増える、また、他の製品の売り上げにつながるなど、長期包括的な視点で企業価値を考えていたそうです。

籠島:貝印は、広告が与える影響について事前にアンケート調査を行い、出稿に踏み切ったのですよね。思い切った広告を打つために、ち密な戦略を練っている。

金田:とがったことにチャレンジする時にはマイナスな意見が挙がることも予想されます。この広告では、リアルのタレントではなく、バーチャルモデルを活用しています。タレント起用リスクを考慮している点は、企業価値の毀損(きそん)の回避につながります。

事業活動そのものが、サステナビリティ広告になる

籠島:2022年の受賞作品は、ツムラの「違いを知ることからはじめよう。#わたしの生理のかたち」でした。

田中:生理痛という目には見えないものを表現して、当事者にもそうでない人にも、幅広い読者に対して生理痛と向き合う日常について考えてもらうきっかけを作ろうとした広告ですね。

金田:コロナ禍が深刻さを増し、社会全体の不安が顕著に表れていた時期でした。社会の変化が他人事ではなく、日本の企業や市民一人ひとりにも影響することをそれぞれがより実感するようになった。それは広告表現にも影響していて、「自社としても貢献できることはないか」と内省を促された。

「可視化」という共通キーワードはその影響もあると感じています。広告による可視化は人々のコレクティブな行動変容を促します。痛みを可視化したツムラの広告の他に、応募作品の中には、ミツカンの「B面レシピ」がありました。この広告はフードロスを減らす提案です。料理のレシピには、分量に「3分の1」や「2分の1」という表記がありますが、それは食材の「3分の2」や「2分の1」が余るということでもある。ミツカンは余った食材を数字で可視化して、それらの食材を使った「B面レシピ」を考えました。

籠島:この年、選考委員から高い評価を得た作品としては、日本ハムの「シャウエッセン断髪式」もありましたね。

金田:社会に不安がまん延する時期に、また、とかく真面目になりがちなサステナビリティ広告において、この作品は「ユーモア」の大切さを感じさせてくれました。プラスチックを削減するためにパッケージの巾着部分をカットしたのですが、それを相撲の断髪式に例えて、本物さながらにパッケージにハサミを入れるというCMです。くすっと笑える仕上がりがアテンションを生みました。2024年のカンヌ・ライオンズでは、予想を超えるAIの進歩へのアンチテーゼとして、ヒューマニティやユーモアが評価ポイントの一つとして意図的に取り上げられたと聞いていますが、似たような構図を感じます。

籠島:2023年は、「LIFULL HOME’S 『FRIENDLY DOOR』」が選出されました。

金田:この作品からは、「企業の取り組みそのものが、サステナビリティ広告になる」ことを学びました。「LIFULL HOME’S 『FRIENDLY DOOR』」は、外国籍の方、LGBTQ+の方、高齢の方、障害のある方など、「住宅弱者」と呼ばれる方々に対して理解があり、相談に応じてくれる不動産会社を特設サイトで検索、紹介する事業活動、すなわち、インクルーシブビジネス自体が作品となっています。

田中:広告電通賞 SDGs特別賞は、広告表現のクオリティはもちろん選考対象になりますが、この年は、取り組みの新しさが特に評価されたと思います。LIFULLの取り組みは、一社員のアイデアから生まれたことも素晴らしいですよね。住まいをコーディネートする仕事をしている人にとって、住まいにアクセスできないお客さまがいるのは悲しいことだと思います。その課題に対して「何がボトルネックになっているのか」「解決方法はないのか」と、自分の目の前の仕事の中で考えることは社会課題に立ち向かうことにもつながります。

2024年のキーワードは、「アンコンシャスバイアス」と「環境から人権へのシフト」

籠島:2024年は、ニッポン放送の「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン(白杖体験篇)」が特別賞を受賞しました。これは、白杖を使っている視覚障害者の方が街を歩くときの状況を、音だけでリアルに再現するという、ラジオCMならではの特徴を生かしたものです。

田中:当事者の立場になってみないと想像力が働かないことはたくさんあります。このCMでは白杖を持っている人がどのように歩いているのか、移動をしているのか、疑似体験を通して理解ができて、視覚障害者の方々との共生への意識を高めようとしています。

金田:ここ最近、音声広告が注目されていて、選考委員の間でも「本賞もついにラジオCMが選ばれるようになった」という声が上がっていました。

金田:2024年の応募作品全体からは、「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」というキーワードが浮かんできました。優秀賞2点もこのキーワードに関連しています。一点目は、ACジャパンの広告「聞こえてきた声。」です。会社、学校、家庭などさまざまなシーンを描いた漫画の映像を、音声を入れずに提示し、セリフを言っているのは女性か男性かを視聴者に問いかけることで、アンコンシャスバイアスに気付いてもらおうというものでした。

田中:昨今、良かれと思ってやったことや言ったことが、「ハラスメント」になることがあります。その原因は、思い込みだと思うのです。最近は企業でも「アンコンシャスバイアス」の研修が実施されています。「○○はハラスメントになるからダメ」と指導するだけでなく、相手の視点で物事をとらえてみて、相手や、とりまく人々の気持ちを想像することがとても大事ですよね。

画像をクリックするとCMがご覧いただけます。

籠島:もう一点は、ヤマハの「だれでも第九」です。これは、ヤマハの演奏アシストAI技術「だれでもピアノ」を活用し、障がいのある方が、オーケストラ・合唱団とともに第九をコンサートで披露するプロジェクトです。

田中:「障がいがあるとピアノを弾くのは難しい」というアンコンシャスバイアスを、テクノロジーで解決する。DXの本質を垣間見た気がしました。

画像をクリックするとプロジェクトムービーがご覧いただけます。

金田:2024年の応募作品からは、「環境から人権へのシフト」も感じられました。冒頭でも申し上げたように、広告電通賞 SDGs特別賞が創設された頃は、環境をテーマにした広告が多かったのが、人権やDEIをテーマにした広告が徐々に増えています。

籠島:環境問題は、分かりやすい解決策が示しにくかったり、広告展開を間違えるとウォッシュになるリスクもあります。

金田:欧州では、いわゆる「グリーンウォッシュ規制」が確立していますし、誰もが取り組むテーマなので、広告を通じた差異化も難しい。他方、日本では、企業が人権について語るのは少し前までならリスクでしたが、現在では「ビジネスと人権」に対する理解が進み、取り組みと開示をしないことがリスクになり始めています。

田中:誰かがどこかで我慢しているといった、顕在化していない課題を見つけ出していくのが今のSDGsに問われている課題でしょうね。

籠島:電通では、広告がウォッシュにならないように「サステナビリティ・コミュニケーションガイド」を制作しています。

金田:サステナビリティ広告に携わる企業としては、さまざまなテーマや表現に挑戦する「アクセル」と、ウォッシュを自制しながら挑戦を続けるための「ガイド」の両方が必要ですね。

これからのサステナビリティ広告に求められるのは「循環価値」と「生成AIに関する議論」

籠島:これからのサステナビリティ広告はどのようになっていくと考えますか?

金田:あくまでも一つの方向性ですが、サステナビリティ経営のトレンドをなぞる形でいえば、「結果報告」のために広告を活用する企業が増えてくるかもしれません。パーパスで意気込みは分かった。製品・サービスで活動内容も分かった。その結果、人々はどのように行動変容したのか、社会はどうなったのか、というアウトカム、インパクト開示です。

田中:「結果報告」は大事ですね。大企業は統合報告書を作成しているのに、ステークホルダーや投資家に伝えることにとどまってしまい、生活者には届いていない。それはもったいないことです。SDGs達成に向けた取り組みがあまりうまくいかなかったとしても、これまでを総括し、課題を見いだし、「次はこうします」と広告で伝えるのはとても真摯なことであり、共感につながると思います。

今回、広告電通賞 SDGs特別賞を振り返って、いろいろなキーワードやポイントが挙がりましたが、どれも大事にしたいと思いました。広告に刺激を受けた人が小さなことでいいから「私も何か動き始めよう」と思い、生活者の行動が企業活動や社会に循環する。それが広告の価値だと改めて感じました。

金田:それと、これからのサステナビリティ広告を考える上で、広告制作におけるAI活用は大きな課題です。作品づくりに生成AIが使われることは日常になるでしょう。例えば、ディープフェイク動画を使った広告は、サステナブルな社会の実現に向けて、人々に気づきを与えることもあれば、誤認を与えることもあります。このあたりは、田中さんを含む選考委員の皆さんと、機会とリスクの両面で、これまでと変わらず忌憚ない議論をしていければと思います。

籠島:本日はありがとうございました。

この記事は参考になりましたか?

バックナンバー

著者

金田 晃一

株式会社 NTTデータグループ

サステナビリティ経営推進本部

シニア・スペシャリスト

ソニー渉外部、在日米国大使館経済部で約10年間、日欧・日米の通商政策を担当。日本テレビアナウンスカレッジを修了後、1997年から1999年にかけてブルームバーグテレビジョンで経済・企業ニュースのアナウンサーを務める。1999年からソニー(再入社)、大和証券グループ本社、武田薬品工業、ANAホールディングス、NTTデータグループの5社でサステナビリティ経営の推進に携わる。2007年から2年間、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科で教壇に立ち、現在は、日本ソーシャル・イノベーション学会理事、国際協力NGOセンター(JANIC)理事、多摩大学サステナビリティ経営研究所客員研究員を務める。

田中 里沙

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学

学長

広告会社を経て1993年から広告・マーケティングの専門雑誌「宣伝会議」で編集者として企業宣伝・マーケティング、メディア業界担当記者、海外情報デスクを担当。1995年、編集長に就任。2011年から取締役副社長兼編集室長。2012年、学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学の教授兼出版部部長として月刊「事業構想」を創刊。2016年4月、学長に就任。中央環境審議会、地方制度調査会、財政制度等審議会、社会資本整備審議会の委員など、公職を多数兼務。

籠島 康治

株式会社 電通

CXクリエーティブセンター

コピーライター/クリエイティブ・ディレクター

広告やコミュニケーションのスキルを生かして社会課題に取り組む傍ら、コミュニケーションにおけるサステナビリティについての知見・コンサルティングを社内外に提供。防災、包括的性教育などのプロジェクト(Sexology Creative Lab)でも活動中。電通Team SDGsメンバー。