(左から)みんコミュデザインガイド制作メンバーの丸橋佳寿子氏、籠島康治氏、大本仁美氏 電通は国内電通グループ8社と共同で、“誰一人取り残されない”コミュニケーションの実現を目指す「みんなのコミュニケーションデザインガイド 」(以下、みんコミュデザインガイド)を制作し、2025年1月28日より一般公開をしています。

本連載では、みんコミュデザインガイドの制作メンバーが、コミュニケーションにおける多様性やインクルージョンの貢献に寄与する事例を紹介しながら、その社会的意義を深掘りします。

今回は、2025年11月7日(金)~29日(土)に東京・汐留の「アドミュージアム東京 」で開催の企画展「第78回広告電通賞展」に着目し、多様性やインクルージョン、ジェンダーなど、誰一人取り残されないコミュニケーションを実現する受賞作品をピックアップ。みんコミュデザインガイドの制作メンバーが、すべての人に届くコミュニケーションデザインという“みんコミュ視点”で各受賞作品について語り合います。

誰もが平等に料理を楽しめる社会へ。音にフォーカスしたレシピサイト 大本:国内の優れた広告・コミュニケーション活動を顕彰する「第78回広告電通賞」の受賞作品が決定しました。アドミュージアム東京では、総合賞を受賞したサントリーホールディングスの作品をはじめ、社会課題に焦点を当てた特別賞受賞作品などを展示しています。

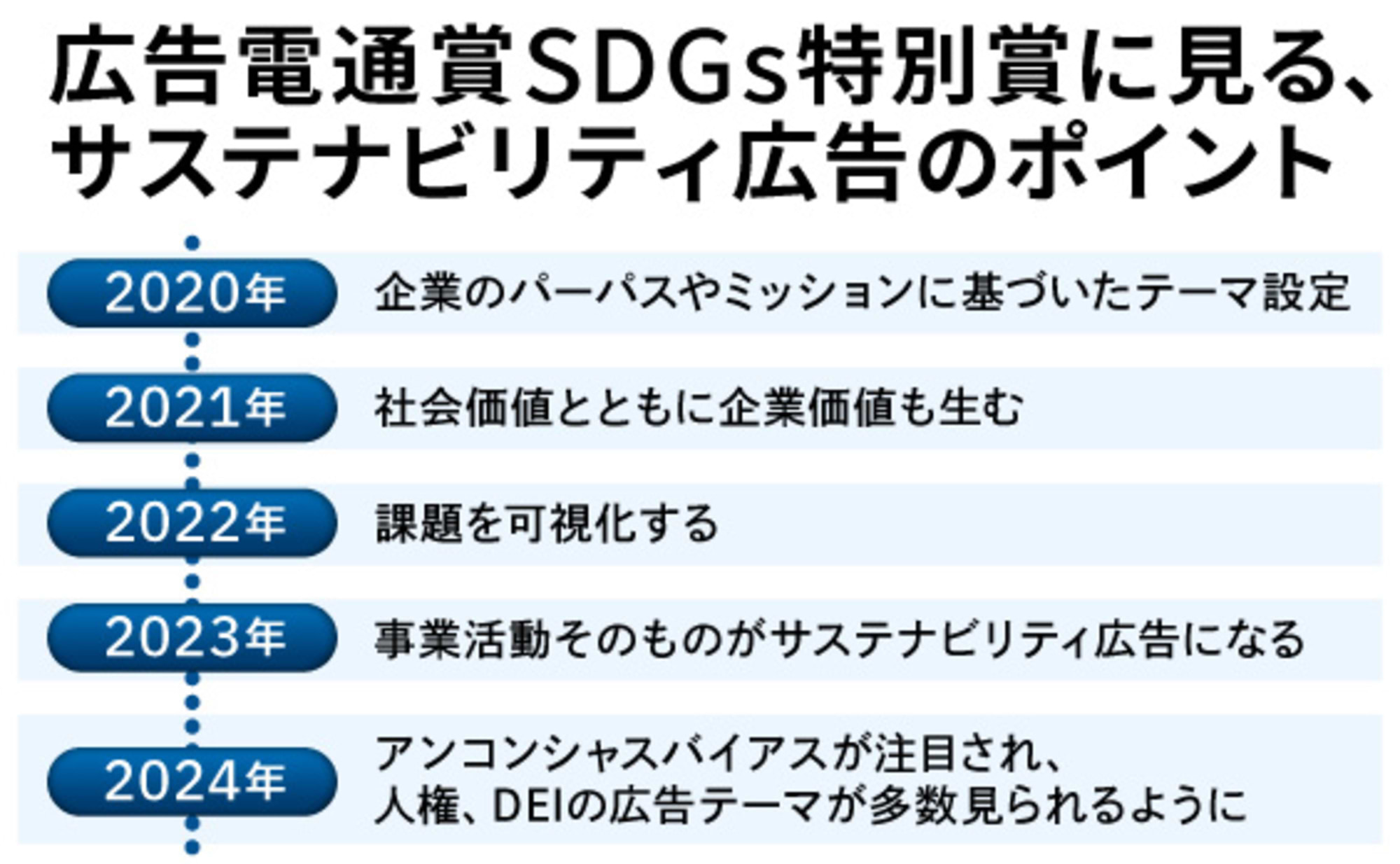

企画展「第78回広告電通賞展」の様子。 丸橋:各受賞作品を見ると、社会環境や時代の変化とともにコミュニケーションの在り方も大きく変わってきていることを実感しますね。

■音で見るレシピ SOUNDFUL RECIPE (味の素株式会社)

籠島:天ぷらなどは油の音で判断することもありますが、焼き物や煮物などは音よりも見た目で判断することが多いですもんね。

丸橋:そうなんです。でも、実際にSOUNDFUL RECIPEを聞いて衝撃を受けました。炒め物でもジュワっという音から、シュワシュワみたいな感じで音が軽くなっていたりして、工程ごとに音の違いがしっかりあり、目からうろこでしたね。

実際のSOUNDFUL RECIPEのウェブサイト。 籠島:このレシピサイトの良いところって、音にフォーカスして料理を楽しむことで新たな体験を提供し、見えない人も、見える人もみんなが料理を楽しめるように設計されているところなのかなと思います。

<担当者の声/開発のきっかけ>

デジタル技術を駆使して体験の格差を解消。みんなで感性を共有するアート体験! 大本:続いて紹介するNPO法人八王子視覚障害者福祉協会「ENTOUCHABLE MUSEUM-超さわれる美術館-」もインクルージョンを体現している事例の一つだと思います。

■ENTOUCHABLE MUSEUM-超さわれる美術館-(NPO法人八王子視覚障害者福祉協会)

2024年12月に東京ミッドタウン日比谷で開催された、触覚と聴覚でアートを体験することをコンセプトにした展覧会。ハプティクス技術など最先端技術を駆使し、視覚に頼らない触覚+聴覚で絵画作品を「体感」できるのも特徴。視覚障害者と晴眼者の絵画鑑賞の格差をなくすことも目的としている。

籠島:アートの中でも特に絵画鑑賞は、どうしても“見る”ということに重きが置かれているため、視覚障害の方が楽しむことが難しいのは事実ですよね。実際にこのプロジェクトの紹介動画でも「国内の美術館を訪れる人の満足度において、晴眼者の92.1%の人が満足していることと比較して、視覚障害者の割合は25.0%にとどまっている」と語られています。

大本:美術館や展覧会などでは音声ガイドや点字ブロックなどバリアフリー化が進んでいますが、どうしても絵画鑑賞においては体験の格差が生まれていたことも重要な視点かもしれません。

籠島:絵画は視覚で鑑賞しますが、ここではそれを単純に触覚や聴覚に置き換えたというのではなく、触覚や聴覚を使ってみんなが楽しめる新しい作品に作り変えたといっていいんじゃないでしょうか。デジタル技術が進化したからこそ体験できる世界であり、みんなのアート体験として昇華させたことも大きなポイントですね。

実際にモナリザの手に触れる体験をする丸橋氏(写真左)。案内をしているのは企画開発を担当した澤田氏(写真右)。※ENTOUCHABLE MUSEUM-超さわれる美術館の体験イベントは現在終了しています。 丸橋:モナリザの手に触れたり、風神雷神の太鼓の音や滝が流れる音を感じたり……見える人も見えない人も同じように体験することで、感性を共有する場になっていることも意義がある取り組みだと感じます。作品を同じように体験できる、感性を共有できるということは、アート体験だけでなく、他の領域でももっと重視される要素になっていくかもしれません。

籠島:この展覧会を入り口として、「アートの在り方も変化していくのでは?」そんな期待感もありつつ、視覚以外の五感、例えば触覚や嗅覚などに焦点を当てた芸術がこれから発展していく可能性も大いにありそうです。

<担当者の声/開発のきっかけ>

インパクトのあるメッセージとハッシュタグ運動で議論の必要性を訴求 大本:Think Name Projectは、「#2531佐藤さん問題」というセンセーショナルな内容で、多くのメディアでも取り上げられ話題にもなりました。名字という身近なテーマで、ジェンダー平等やアイデンティティの尊重を考えるきっかけを提供しているのも特徴です。

■Think Name Project (一般社団法人あすには/国立大学法人 東北大学他40社)

丸橋:とにかく衝撃的でした。このままだとどんどん名字が消滅していき、2531年には佐藤さんしかいなくなるかもしれないってことですよね。

籠島:この「#2531佐藤さん問題」のメッセージのインパクトは大きかったですよね。

Think Name Projectの展示の様子。 丸橋:特に選択的夫婦別姓は昔から議論はされているけど、なかなか進まないという現状がある中で、「このまま行くと全員同じ名字になっちゃうよ。だからみんなで考えようよ」とこれまでにないアプローチで私たちに考えるきっかけを与えているのも新しいなと感じます。

籠島:そうですね。同姓、別姓について賛否を言っているわけではないというのも、大きなポイントかなと思います。このキャンペーンの根底には、ジェンダーの不平等や格差の解消があると思うのですが、夫婦同姓が義務であることに生きづらさを感じている人たちがいるという事実を、このキャンペーンをきっかけに知ったという人も多いのではないでしょうか。

丸橋:そうですね。日本では結婚をすると女性が名字を変えることがほとんどで、男女平等とは言い難い現状があります。そのため婚姻届を出さず事実婚を選ぶ人も多くいます。ただその場合法律的には家族と認められないので、例えば医療現場においては、医師からの病状説明を聞けない、手術の同意書へのサインや面会もできない、さらにはもしパートナーが死亡しても手続きなしでは相続人になれない、などさまざまな弊害も起こっています。

大本: そういった弊害やジェンダー格差を解消し、みんなが平等に生きられる社会のためにも選択的夫婦別姓という制度は一つの手ですよね。同姓か別姓かを自分で選べることで、多様性を認める社会にもつながると思います。

籠島:あと、もちろんそもそものメッセージ性の高さもあるのですが、メディアで話題を作る仕掛けも素晴らしく、このキャンペーンが盛り上がった要因の一つだと思っています。

これまでの当たり前を新たな価値観にアップデート。働き方の選択肢を広げるきっかけに 大本:最後はマイナビの「座ってイイッスPROJECT」です。

■座ってイイッスPROJECT(株式会社マイナビ)

丸橋:このプロジェクトもすごくいいですよね。むしろ、なぜ今までその課題に気づかなかったんだろうと思ったほどです。

籠島:このプロジェクトのきっかけは、博報堂のクリエイティブディレクターである原口亮太さんが、海外のスーパーで座りながらレジを打つスタッフの光景を目にしたことだそう。「日本でも座りながら接客ができたらラクになるだろう」と考えて提案したそうですが、結果的に妊婦の方や高齢の方、足や腰にハンディキャップがある方などさまざまな方も含めて幅広くポジティブな反響があったようです。さらに導入企業においては、採用率のアップ、離職率の低下などの期待もできるとのこと。

丸橋:こういう身近な課題に気づけるというのが大事ですよね。日本だとレジの接客を立って行うのが当たり前で、誰も疑問にも思ってこなかったし、そこに課題があることさえ気づいていなかった……。

籠島:世の中の違和感というか、おかしなところに気付いたところからスタートして、クライアントのマイナビさんや、その先の企業、イスメーカーなど、みなさんと一緒に実現していったのだそうです。「接客業でも座っていい」という新たな価値観を社会にもたらしましたよね。

みんコミュ事務局の野村朗子氏が体験。企画展では展示されている「座ってイイッス」に実際に座ることができる。 丸橋:この「座ってイイッス」のプロダクト自体、軽く腰掛ける感じのデザインになっていて、働く人のことをしっかり考えて設計されているなと感じます。もし自分がアルバイトするなら、このイスが欲しいなと思いました。

大本:何かしらのハンディキャップがあって立ち仕事が難しいという人でも、座って作業できるなら働けるという人も今後出てくるかもしれませんよね。労働力不足の解消にも寄与するのではないかと期待します。

籠島:そう考えると、最初は立ち仕事が当たり前だった日本の接客業の職場環境の改善が発端だったかもしれませんが、結果的には、多くの人がハッピーになっている。自然とインクルージョンや多様性といったところにも貢献している好事例だと思います。

<担当者の声/開発のきっかけ>

日常で見過ごされている不便に気づく課題発見力がカギ 籠島:今回4つの事例をピックアップしましたが、どれも共通しているのが、日常として見過ごされてしまいがちなところに気がついて、「これって課題じゃない?」って声を上げたところかなと感じています。そしてそれをしっかりプロジェクト化することで、新たなイノベーションが生まれている。

丸橋:そう考えると、私たちの身の回りには、当たり前だと思って見過ごされている課題が他にもたくさん転がっているかもしれませんね。

籠島:「ENTOUCHABLE MUSEUM-超さわれる美術館-」の澤田さんが「広告などのコミュニケーションデザインに携わる人は、課題発見が得意」とおっしゃっていましたが、この言葉にみんコミュデザインを実践するヒントがあるような気がしています。

みんなのコミュニケーションデザインとは?

コミュニケーションの対象には、年齢、障害の有無、ジェンダー、国籍など多様な特性やニーズのある受け手がいることを前提に、“誰一人取り残されない”みんなにとって理想的なコミュニケーションの実現を目指す考え方です。「みんコミュガイド」では、多様な「みんな」を知ることと、送り手と受け手の間に介在する多岐にわたるコミュニケーションメディアを取り上げ、必要な配慮や参考となる事例などを紹介しています。