新しい家事文化を作りたい。「名もなき家事」を広めたプロデューサーの思い

代表的な「家事」といえば、「料理」や「洗濯」「掃除」などが挙げられます。しかし、実際には「脱ぎっぱなしの服を片付ける」「不要なチラシを捨てる」「玄関の散らかった靴を片付ける」といった「名もなき家事」も存在します。そしてそれらの多くを、知らぬ間に“誰か一人”が担っている、ということはないでしょうか。

そんな、私たちの生活の中に忍び込んでいる細かな家事、「名もなき家事」に着目し、家族全員での“家事シェア”をコンセプトに設計されたのが、大和ハウス工業(ダイワハウス)の「家事シェアハウス」。そして、このプロジェクトのコミュニケーションに携わったのが、電通の三笘亜樹氏(トランスフォーメーション・プロデュース局)です。

国際PR協会が主催する「ゴールデン・ワールド・アワーズ・フォー・エクセレンス」のコミュニケーション・リサーチ部門トップ賞を受賞するなど、大きな評価を受けたこのプロジェクトで、彼女はどんなことを行ったのでしょうか。プロジェクトを振り返りながら、三笘氏のプロデュース術に迫ります。

目指したのは、「売ること」以上に「文化をつくること」

──「名もなき家事」が誰か一人に集中してしまうことへの解決策として生まれた家事シェアハウスですが、このアイデアはどのように出てきたのですか。

始まりは、ダイワハウスの富山支店に在籍していた女性契約社員(当時)の方々のアイデアです。もともと、社員の方が家のアイデアなどを提案できる社内制度があり、女性社員の方たちが何人かで集まって話す中で出てきたようです。

「料理」や「洗濯」「掃除」といった代表的な家事は家族で分担しているけど、実は「家事ってそれだけじゃないよね」という気付きが根本にあります。裏返った靴下を戻して洗濯かごに入れたり、散らかった靴を直したり。そんな「名もなき家事」はとても多く、しかも「マイナスをゼロにする作業」なので、周りの人に大変さが伝わりにくい。そして多くは、主婦がその作業を担っている。そんな課題を、家の設計を工夫することで解決できないかと考えておられました。

──三笘さんは、このプロジェクトのどの部分を担当したのですか。

私が関わったのは、世の中へのコミュニケーションの部分です。女性社員の方々のアイデアが形になり、やがて「家事シェアハウス」が誕生しました。2017年に全国発売されたのですが、そこでの世の中への伝え方や広め方をどうするか、ご相談を頂きました。

通常、コミュニケーションやPRでは、商品名や商品の特徴を広めることが多いのですが、今回は、それらよりも「名もなき家事」の認知、そして家事の習慣を変えること、家事の文化をつくることを目指しました。

私がクライアントの方と最初に行うのは、「どこを目指すか」という目線合わせです。家事シェアハウスでは、商品を伝えること以上に「家事の習慣を変えたい」「家事の新たな文化をつくりたい」という声が上がりました。共働き世帯が増える中で、個々の家庭の家事習慣を変えていきたいと。そこで、商品よりも家事の課題や新たな文化を伝えるという軸で、アイデアやプランを提案していきました。

社会だけでなく、商品を提供する企業自身の課題解決にもなるように

──実際、どのように伝えていったのでしょうか。

まず課題の本質を捉えるために、富山支店の女性社員の方々とお話ししました。それを踏まえ、「名もなき家事」の存在に気付いてもらう仕掛けをいくつか用意。ビジュアルでのケース例や、「名もなき家事」などを金額に換算して、家事を年収で表現する「家事年収シミュレーター」などを製作しました。また、世の中に対する課題意識を高めるために、意識調査(2017年、「20代から40代の共働き夫婦の“家事”に関する意識調査」)も実施しました。

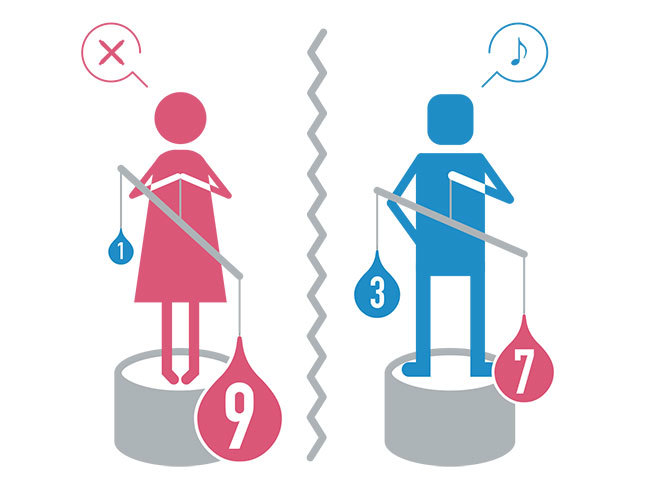

その調査結果が分かりやすく、共働きの夫婦に家事負担の割合をそれぞれ尋ねると、妻は「夫1割:妻9割」がトップなのに、夫の回答1位は「夫3割:妻7割」になったのです。つまり、妻が思っているより、夫自身は「自分は家事をやっている」と考えている。こういった意識差に注目し、実はその奥底に「名もなき家事」があるのではないかという考え方を伝えていったのです。

ただし、家事は習慣ですから、継続的に行動を変えなければなりません。そこで、「家事シェア力」の全国都道府県ランキングの発表や、家事シェアに関するイベントも継続して行っています。認知から行動変容へとつながるきっかけをつくりたいと考えています。

なお、これらは“社会”の課題解決という方向性ですが、私自身が心掛けているのは、プロジェクトが社会だけでなく、その企業自体の課題解決にもなることです。今回なら、家事シェアハウスや名もなき家事の取り組みが、ダイワハウスにとって、その社員の方々にとって大きなプラスになるように意識しました。

──具体的にどんなことをしたのですか。

繰り返しになりますが、家事シェアハウスは、富山支店の女性契約社員の方々のアイデアが元になっています。それは、ダイワハウスでは人事部がダイバーシティ推進室を設けていたり、全社員のアイデアを吸い上げる仕組みを持っていたりという背景があったからこそ生まれました。このプロジェクトは、そういった企業の取り組みを象徴する事例になっています。

まずはその文脈にきちんとスポットを当てることで、社員の方へ、会社像や目指す方向性を示すようにしました。

また、先ほどの意識調査をダイワハウスの女性社員にも実施。1000人以上の方々から回答を頂けました。その結果から、企業としても女性活躍推進への課題やダイバーシティに関する課題が見えてきました。

つまり、世の中の家事や共働き世帯の課題を解決するだけでなく、企業自体の人事施策や姿勢そのものにも一役買う位置付けとしたのです。

等身大から、いかに社会や企業へと視野を広げられるか

──社会と企業の“両方”を意識した理由はどこにあるのでしょうか。

プロデューサーとして大切なのは、常に俯瞰することです。何か目標を掲げると、得てしてそこに走り過ぎてしまいますよね。だからこそ、社会と企業の両方の目線で捉えるようにしています。目線をいくつも持つことは、俯瞰する姿勢につながるので。

特にこのプロジェクトは、家事の習慣を変える、文化をつくることが目的です。それは単発のプロジェクトでは達成が難しく、長く続かせる体制が必要です。もしプロジェクトが企業自体にも大きな意義を与えるなら、継続しやすくなるでしょう。これも理由です。

そういう意味で、企業におけるプロジェクトの意義を、クライアントの方々と一緒に考えながら進められたのはうれしかったですね。

──このプロジェクトで特に工夫したのは、どんな点ですか。

先ほどもお話ししたように、家事シェアハウスの商品や特徴をあえて全面に押し出していないことですかね。むしろ「名もなき家事」や共働き世代の課題といった点への訴求に振り切っています。

その他、世の中に発信する内容のひとつとして、「家事をシェアできる方法」というような、具体的なティップス、ハウツー的なものも私は考えていました。しかし、クライアントの方々と話す中で、「家事のシェアや『名もなき家事』の状況、目指すところは各家庭で異なるはず」という意見がありました。となると、「こうすればよい」とひとつの手本を示すのは本質からずれると感じました。そういったことを、一緒に話し合いながら考えていけた点が良かったですね。

私が理想とするのは、まず課題やプロジェクトの本質を知るために「等身大の自分に当てはめる」こと。それを社会という目線に広げながら課題解決の方法を考えていく。併せて、発信する企業側のメリットにも視野を広げていく。そうやって、本質を捉えつつ俯瞰する形です。

今回は、それが実践できた事例だと思います。もともと私も共働き夫婦であり、その等身大の視点を起点として、社会や企業へと視野を広げられたかなと。

とはいえ、課題解決の手法として、電通の得意とするコミュニケーション以外のものも必要になることがあると思います。これからは、コミュニケーションを起点にしつつ、それ以外の解決方法にも広げていきたいですね。例えば、プロダクトの開発や、新規事業開発など、クライアントの方々とイノベーションを起こすことのできるパートナーとして、消費者の課題や、社会的課題の解決方法を見つけたいと思っています。クライアントの方と一緒に考えながら、本質を捉えたベストなソリューションを提供していきたいです。

この記事は参考になりましたか?

著者

三笘 亜樹

株式会社 電通

トランスフォーメーション・プロデュース局

トランスフォーメーション・プロデューサー

メディア、クリエーティブ、プロモーションなどマーケティングコミュニケーションの営業を経験した後、企業と事業パートナーになることを目指し、ビジネスプロデューサーとして現職へ。