動くもの以上の企画書はない。課題解決のためのAR×ハッカソン

牛尾 湧

プレティア・テクノロジーズ株式会社

押田 大輝

株式会社DENDOH / withARハッカソン実行委員会

塩田 悠人

2022年2月上旬、withARとプレティア・テクノロジーズ(以下、プレティア)による、ARと異業種のコラボレーションに挑戦するイベント「地元withARハッカソン」が開催されました。

このイベントでは建築家、自治体職員、クリエイティブ企業のCEOといった異業種のコラボが実現し、電通社員もプランナーとして参画。「観光」をテーマにARを活用したソリューションのプロトタイプが、1週間で計17作品完成しました。

本連載ではハッカソンから生まれた作品紹介を交えながら、AR×ハッカソンの可能性を明らかにしていきます。第1回のゲストはプレティア・テクノロジーズ株式会社CEOの牛尾湧氏と、withARハッカソン実行委員会の押田大輝氏。ARハッカソンを開催した経緯や、イベントを通じて新たに発見したことなどを電通の塩田悠人がお聞きしました。

ARの世界は、広告もエンターテインメントもすべて体験になる

塩田:事業共創局に所属しております、塩田と申します。現在、電通グループの横断組織「XRX STUDIO」にも所属し、AR/VRを活用したメタバース事業の開発を担当しています。今回開催した「地元withARハッカソン」ではXRX STUDIOが特別協賛として参加し、企業や業種の枠組みを超えたコラボレーションが実現しました。

昨今、コロナ禍の影響もあいまって「メタバース」がビジネス領域でも非常に注目を集めています。その中でもARはバーチャル空間を構成する重要な技術の一つとして位置付けられていますが、まずはメタバースおよびARをどのように整理して捉えるべきなのか、プレティア・テクノロジーズ株式会社の牛尾さんにお聞きしたいと思います。

牛尾:当社は世界中の誰もが手軽に高品質なAR体験にアクセスできるようにするためのARクラウドプラットフォーム「Pretia」を開発しているスタートアップです。元々メタバースとは関係ない領域でARの研究開発を進めていましたが、近年はメタバースの文脈で注目していただけるケースも増えています。

メタバースに関しては、大きく3つの視点から語られていると感じています。まず1つ目が「体験としてのメタバース」。これはメタバース空間の中で行われるゲームやコミュニケーションに重きが置かれていて、メタバースにおける「体験」や「コンテンツ」に価値を見出す考え方です。

続いて、「メディアとしてのメタバース」。これはVRゴーグルなどのデバイスを介して3DCGの体験を現実世界で表現するような、メタバースをメディアとして捉える考え方です。

3つ目が「ビジネスモデルとしてのメタバース」です。これはいわゆるWeb3におけるクリプトワールドや暗号資産、NFTとの関連用語で語られるもので、トークンを配ったり、非中央集権的に意思決定することが含まれた世界観です。

もう一つ、“まやかし”のメタバース論として「リーチとしてのメタバース」という捉え方があると感じています。要するに、メタバースにすればバズる、エンゲージメントが増加するという考え方ですね。ただ、メタバースはあくまでも表現方法の一つでしかないので、リーチが伸びるかどうかは企画次第だと思います。

私はメタバースやARの本質的な価値とは単なるリーチにとどまらず、デジタル体験を通して現実世界での行動変容を起こすことだと思っています。なので、何の役に立つのか?何が面白いのか?を突き詰めることが重要で、その問題解決の事例や尖ったコンテンツの事例を積み重ねた先に、メタバースのインフラ化が実現すると考えています。

塩田:ありがとうございます。メタバースおよびARの価値を、ビジネス視点から整理していただけたと思います。一方、実際にAR領域の最前線で開発をしているwithARハッカソン実行委員会の押田さんは、メタバースをどのように捉えていますか?

押田:メタバースを構成する要素には、VRやAR、最近だとWeb3やNFTといったものがありますが、僕らはその中でもARに特化した技術者集団のコミュニティを運営しています。ここで面白いのが、エンジニアやクリエイターは自分たちが作る体験をメタバースとは言わないし、体験者もメタバースって言葉はあまり使わないんです。あくまでもメタバースは、ビジネスの文脈で使われているワードだと感じています。

その中で僕らが大切にしているのは「いかに現実の価値を高められるか?」というスタンスです。ともするとメタバースはバーチャル空間に注目が集められがちなのですが、僕らはあくまでも現実が大好きで「現実尊いよね」って思想なんです。だからこそ、AR技術で現実の課題を解決したり、現実の魅力をより拡張していくことにチャレンジし続けています。

塩田:ありがとうございます。プレティアもAR技術に向き合って開発をされていると思いますが、押田さんの話を受けてAR開発で重視している点を改めて教えていただけますか?

牛尾:やはり重要なのはマーケティング目的ではなく、課題解決を目指すことだと思っています。例えば、ARゲームを体験しながら街歩きをしている人がお店で飲食をすることで地域経済が活性化するとか、AR試着によってオンライン上でも洋服のサイズ感やフィット感が分かれば、オンラインショッピング体験がより便利で豊かになり、結果としてビジネス成長にもつながるなど、課題解決の束を積み重ねていくことが大事です。

塩田:課題解決という視点で捉えたときの、ARならではの強みはありますか?

牛尾:VRと比較すると分かりやすいと思うのですが、VRは完全没入型で仮想空間における表現の自由度の高さが特長であり、基本的には100%アウトプットの世界だと考えています。一方、ARは現実世界の情報、例えば顔の形や体型、場合によっては文字や画像などの情報をインプットした上で、3DCGによるアウトプットを重ねていく世界観です。

従来、アウトプットを得るためには検索ワードを入力したり情報を入力したりする必要がありますが、それを空間認識による自動検出やデータ抽出によってインプットの手間を減らすことで、どんどん便利かつ新しい体験を作っていくことができると考えています。先ほどのバーチャル試着であれば、身長や胸囲などのデータを入力しなくてもカメラでサイズを検出してくれたり、街を歩いているだけで自分の興味関心に合う情報を推薦してくれるといった体験を、エンターテインメントの一部として創出することもできるでしょう。

塩田:なるほど。別の視点で見ると、広告とエンターテインメントの境目がなくなってくると考えることもできそうですね。

牛尾:ARの世界では、広告すらも体験になる可能性があります。体験を楽しみながら、自然と行動変容につながる。そのためのUI/UXを磨き込むことがポイントだと思います。

「Execute fast」動くものに勝る企画書はない

塩田:ここからは「地元withARハッカソン」の振り返りをしていきたいと思います。まずwithARハッカソンの特徴を教えていただけますか?

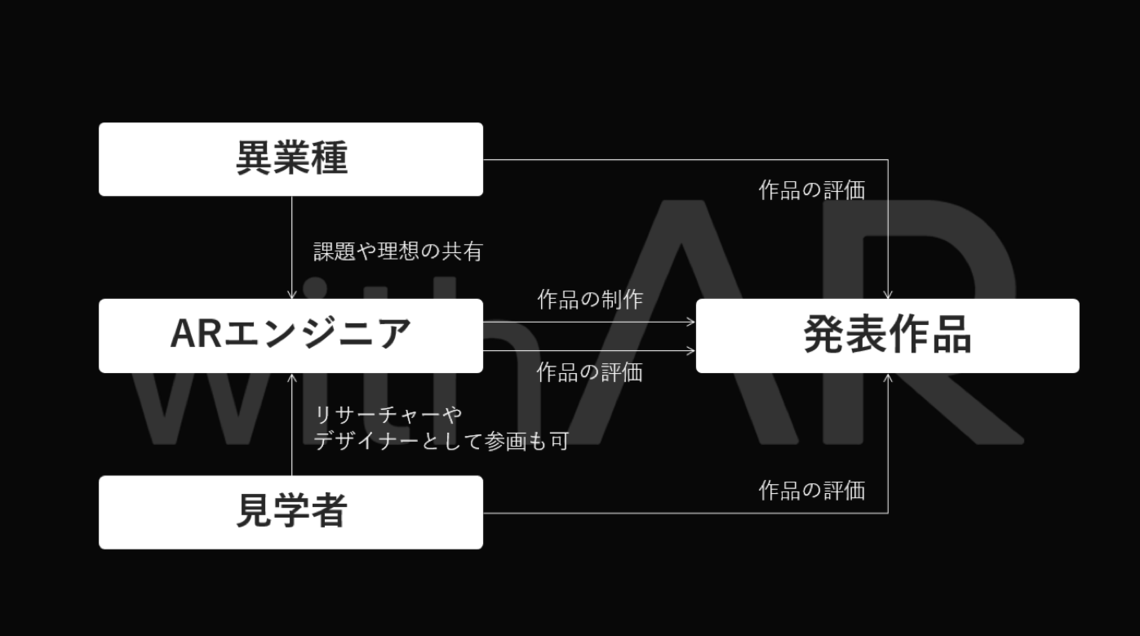

押田:ハッカソンとは、エンジニアやクリエイターが集まって短期間でプロダクトやサービスのプロトタイプを作る開発手法です。その中で僕らはARに特化したハッカソンを開催しており、エンジニアと異業種、例えば医者や建築家、観光の関係者などさまざまな業種のプロとコラボレーションするところが特徴の一つです。また、毎回テーマに関する有識者の方を招いて現場の価値観や課題感をインプットする時間を設けています。

なぜかというと、withARは課題解決を通じてARをいろんな業界に拡張してくことを目指しているからです。同様の理由で、ハッカソンとしては珍しく興味のある方が気軽に参加できる見学枠を設けていたり、最後に順位を決める際は現場の人もエンジニアも見学者も1人1票、平等に投票する形式を採用しています。

塩田:ハッカソンはエンジニアやその分野の第一線で活躍されているプロの方を招いて審査を行うケースが多いので、1人1票制度はとても珍しい設計ですよね。どんなに技術的に優れていたとしても優勝できるとは限らないからこそ、課題解決型のハッカソンになっていると感じました。また、今回の「地元withARハッカソン」では、当時まだ正式ローンチ前だったARクラウドプラットフォーム「Pretia」を活用しています。牛尾さんは自社プロダクトとwithARハッカソンのコラボレーションをどのように捉えていますか?

牛尾:当社は「Execute fast=素早い実行がすべて」というバリューを掲げており、AR領域に関してもとにかく触って、実際に作ってみることが大事だと考えています。作ったものを体験してもらうことでお客様のニーズが分かるし、できることやできないことが見えてきます。当社もこれまでお客様とさまざまなプロジェクトを進めてきましたが、やはり「動くものに勝るような企画書はなかった」と実感しています。その意味でwithARハッカソンはまさに「Execute fast」を体現する取り組みであり、AR体験を容易に開発できるPretiaとの相性はとても良いと思いました。

押田:今回は地元がテーマということもあり、全国各地に散らばっている参加者でチームを作るため、オンラインでどのように開発していくかが大きな課題でした。そこに対してPretiaのUnity SDKという機能を用いることで、位置情報に基づいてマップ上にARコンテンツを設置したり共有したりすることを比較的簡単にできるようになりました。

塩田:私たちも正直、ARは現実に紐づく技術なのでオンラインイベントとの相性は良くないと思っていました。でも蓋を開けてみると、17個の新しい体験が生まれ、地元の魅力を拡張するような素晴らしいプロダクトとたくさん出会うことができたと思います。

牛尾:地元というニッチなテーマだからこそ、テンプレートではない課題解決の形が生まれることを期待していたのですが、良い意味でこちらの想定を裏切るようなユニークな使い方をしてもらえたことがうれしかったです。「地元」という変数が加わることで、課題解決の幅が広がるというか、地元の人にしか分からないコンテキストの中でアイデアが出てくるので、新しいソリューションがどんどん生まれる可能性を感じました。

クライアントとエンジニアの垣根を越えたコミュニティから、新しい体験は生まれる

塩田:改めて今回のイベントを通じて学んだことや得られた気づきを教えていただけますか?

牛尾:世の中に新しい技術が普及していくために、一番大事なのはコミュニティだと思いました。もちろん技術が精度高く安定的に働くことが大前提としてあるのですが、その技術を使って楽しくモノづくりをしたり、お互いに見せ合ったり、意見をぶつけ合えるようなコミュニティの存在が、技術を広めていく原動力になるのだなと。「人より大事なものはない」ということを改めて認識するイベントでした。

押田:エンジニア以外の異業種の方がデザインや素材を集めてきてくれたり、積極的にコミュニケーションを取ってくれたり、非常に熱量の高いコミュニティが生まれていたのが印象的でした。

牛尾:VR領域の動向を見ていても、やはりVRゲームの開発者コミュニティやインディーゲームのコミュニティが市場に及ぼす影響力は強いと感じています。最初は世の中に広く普及するような技術でなくても、コミュニティの中でお互いにコミュニケーションを取り合いながら新しいアクションが次々と生まれていき、やがて閾値を超えてマスに広がっていくものが生み出されるのではないでしょうか。

ARの活用を検討している企業の方々も正直「何ができるか分からない」「要件化すらできない」という段階からスタートすることも多いと思います。だからこそ、まずはコミュニティに参加していただき、エンジニアとインタラクティブにコミュニケーションを取ったり、実験的に一緒に作ってみたりしながら理解を深めていくことで、最初に想像していた以上のものが作れる可能性が生まれると思っています。これはメタバースも同じですね。

塩田:ありがとうございます。今回お二人に話をお聞きして、ARには現実世界における行動変容を起こすポテンシャルがあること、そして広告もエンターテインメントもすべて体験になるという世界観を改めて理解することができました。ARはまだ最適解のない領域であり、動いて体験できるものを超える企画書はないからこそ、コミュニティに参加してエンジニアと一緒にたくさん作り、たくさん体験することが重要なのだと思いました。

本記事をご覧いただきありがとうございました。

メタバースやARの活用にご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

株式会社電通 XRX STUDIO xrxstudio@dentsu.co.jp

この記事は参考になりましたか?

著者

牛尾 湧

プレティア・テクノロジーズ株式会社

1992年生まれ。兵庫県出身。 東京大学在学中より起業を志し、学内の起業サークルに所属。 在学中に地方自治体向けの行政コンサルティング事業を興す。 2014年にプレティア ・テクノロジーズ株式会社を創業し、現在はARクラウドプラットフォーム “Pretia” の研究開発及びARを活用したエンターテインメントの開発を行う。

押田 大輝

株式会社DENDOH / withARハッカソン実行委員会

大阪府出身。東京都立大学大学院電子情報システム工学博士前期課程専攻。ホログラム空間でのヒートマッピングシステムの構築を行った。大学院在学中にVR,ARを用いた受託事業で株式会社DENDOHを創業。現在はメタバース向けアバターサービスの開発運営を行う。

塩田 悠人

大阪大学大学院修士(生命機能学)。京都芸術大学大学院在籍(MFA)。2025大阪・関西万博誘致を市民代表として牽引。入社後は「domus optima」の開発や「XRX STUDIO」「web3 club」に所属し事業開発を担当。世界経済フォーラムGlobal Shapers所属。経済産業省/JETRO「始動」6期。2023年12月末に電通を退社。