AR体験づくりのコツとは?「地元withARハッカソン」参加者座談会

2022年2月上旬、withARとプレティア・テクノロジーズ(以下、プレティア)による、ARと異業種のコラボレーションに挑戦するイベント「地元withARハッカソン」が開催されました。

このイベントでは建築家、自治体職員、クリエーティブ企業のCEOといった異業種のコラボが実現し、電通グループの横断組織「XRX STUDIO」のメンバーもプランナーとして参画。「観光」をテーマにARを活用したソリューションのプロトタイプが、1週間で計17個完成しました。

本連載ではハッカソンから生まれた作品紹介を交えながら、AR×ハッカソンの可能性を明らかにしていきます。第2回はハッカソンに参加したエンジニアと電通プランナーとの座談会をお届けします。

ゲストは、「つれづれAR BALOOON」を制作した株式会社U. CEOの瀧大補氏と電通XRアートディレクターの道寄浩美、「LOOK BACK - SHINJUKU -」を制作したクラウドサーカス株式会社プロダクトマネージャーの多田努来真氏と電通プランナーの丸山忠彦。電通の塩田悠人がファシリテーターを務め、作品づくりのポイントや今回のハッカソンから得られた学びについてお聞きしました。

連載第1回:動くもの以上の企画書はない。課題解決のためのAR×ハッカソン

テクノロジーの力で、街の「らしさ」を拡張する

塩田:電通事業共創局の塩田です。今回は「地元withARハッカソン」で実際に作品を制作したエンジニアや当社XRX STUDIOメンバーを交えて、ハッカソンの内容を深掘りしたいと思います。最初に話をお聞きするのは、「つれづれAR BALOOON」を制作した瀧さんと道寄さんです。簡単に自己紹介をお願いいたします。

瀧:U.の瀧と申します。当社はさまざまなテクノロジーをエンターテインメントとして再構築しており、最近はAR/VR領域のプロジェクトにも注力しています。

道寄:電通BXクリエーティブ・センターでXRアートディレクター、ARデザイナーをしている道寄です。長年、広告制作に携わってきましたが、ここ数年はARに自分の領域を拡げており、XRX STUDIOのAR部にも所属しています。今回のハッカソンでは瀧さんチームのアイデアに対して、ビジュアライズも含めた体験のデザインやアートディレクションの部分でお手伝いをさせていただきました。

塩田:ありがとうございます。今回制作した「つれづれAR BALOOON」はどのような作品なのでしょうか?

瀧:現実世界の空間にメッセージを貼り付けられるARサービスです。ユーザーがその場、その時に考えたことや感じたことを貼り付けることで、地域の「らしさ」を拡張したいと思って作りました。

塩田:この作品を作ろうと思った経緯を教えていただけますか?

瀧:今回のテーマである「地域を盛り上げること」について考える時、通常だと地域の魅力を掘り起こして価値を可視化するようなアプローチが多いと思います。ただ私自身、IT広報アドバイザーとして行政に携わってきた経験から、そのアプローチではどの街も紋切り型になってしまうケースがあると感じていました。

XRが発展していった未来の街も現実と同様に紋切り型になってしまうと面白くないので、テクノロジーを使って街の「らしさ」を定義し、拡張することにチャレンジしたいと思いました。そこで考えたのが、そこに住んでいる人や過ごしている人たちから、「らしさ」や魅力が生み出されていくようなアプローチです。例えば、私は神戸出身なのですが、三宮駅前に有名なコーヒー屋さんがあって、その匂いを嗅ぐと地元に帰ってきた感じがするんです。そういったエピソードの数々がつぶやきとしてその場所に蓄積されていくと、「らしさ」が見えてくるのではないかと考えたのが、今回の作品の着想になります。

塩田:確かに、地元には特有の懐かしさや変わらない魅力がありますよね。一方、時の流れとともに変わっていくことで新たに生まれる魅力もあります。今回の作品は、みんなのつぶやきを通して、変わる魅力/変わらない魅力の両方をミックスさせながら「らしさ」が立ち現れていく様子が、とてもユニークだと思いました。

道寄:まさしく、その場所に集まる言葉たちが、時代や時空を超えて共有されていく体験が新鮮ですよね。本来であればその場、その瞬間に去っていくようなコミュニケーションが、時を超えてつながったり、拡張できることに感動しました。地域の課題解決という視点で捉えた時も、みんなで街の魅力を持続的に育てていくという、成長型の地域活性化を目指しているところがすてきです。

共通言語がないAR領域のコラボに、欠かせない共通言語づくり

塩田:今回はプレティア・テクノロジーズのARクラウドプラットフォーム「Pretia」を活用して作品を制作されていましたが、制作過程で工夫したことはありますか?

瀧:Pretiaは現実世界をスキャンして位置合わせできる点がユニークなので、そこから空間にメッセージを貼り付けるというサービスを発想しました。難しかったのは時間帯や天候で日陰の濃淡が変わってしまうところ。例えばモニュメントの一部分に影が差して濃淡が変化すると、マッピングの認識精度が落ちてしまいます。そこで、なるべく同じ時間帯にスキャンをする、人通りの多い時間帯を避けるなど、運用面の工夫でマッピングをしていきました。

塩田:なるほど。道寄さんはデザインやアートディレクションの観点からサポートされていたと思うのですが、こだわった部分を教えていただけますか?

道寄:構想段階でかなりシンプルに研ぎ澄まされた体験を設計されていたので、その一連の体験をできるだけ有機的に、人間らしいコミュニケーションにすることを考えました。例えば、吹き出しのデザインに人柄を感じさせるようなディティールを用いたり、形のバリエーションを増やしたり。つぶやきを読んだ時の読後感がよそよそしいものにならないような温度感を大切にしました。

一方、ARで表示させるオブジェクトはどうしても外界の風景に溶け込みやすい傾向があり、モニターが光の加減の影響を受けやすいという特徴があります。ですので、普段のOOHや紙媒体におけるCMYKやRGBをベースにした考え方からは切り離して、ARで外界に表示しても可読性が落ちない背景色やフォントのデザインを調整し、ユーザーがストレスや違和感を感じることがないように注意しました。

塩田:つまり、ARならではのデザインアプローチを考える必要があったということですね?

道寄:そうです。紙媒体とOOHでアプローチが異なるのと同じように、ARにはARならではの特性や文脈があるので、頭の中のOSをAR仕様に切り替えるようなイメージで、できるだけ自然な情報の取り込み方を考えるように気をつけました。

塩田:ありがとうございます。企業や業種の枠組みを超えたコラボレーションもARハッカソンの魅力の一つですが、お二人の視点から難しかったことや可能性を感じたことを教えていただけますか?

瀧:ARには共通言語がないので、異なる業界のメンバーとコラボレーションするにはまず共通言語づくりが欠かせないと感じました。今回も事例を集めて共有したり、実際にみんなでARを体験してみたりと、できるだけ具体的なリファレンスを持ってきて共通言語を作るように心がけました。

道寄:デザインに関しては、開発者の方々と一緒に企画段階からデザインルールを細かく話し合いました。例えば文字量に応じて吹き出しのサイズを可変したり、文字サイズや余白を調整するなど、事前に共通認識を作っておくことで実装段階でも柔軟な対応ができるようになり、結果として良いものを作れたと思います。

今回は開発のエキスパートの方と協業し、お互いに影響を与え合いながら研鑽することで、個々の成長とAR領域の開拓、その両輪を回していくことができたと感じています。個人的には企業人として街やそこに住む人びとの人生にどう関わっていくのか、どのように有意義なものにしていけるのかについて、改めて考える大きなきっかけを得られたハッカソンだと思っています。

新宿駅に集うストーリーを、疑似体験できるARサービス

塩田:続いて、「LOOK BACK - SHINJUKU -」を制作した多田さんと丸山さんに話をお聞きしたいと思います。はじめに自己紹介をお願いいたします。

多田:ARプロモーションツール「COCOAR」や「LESSAR」のプロダクトマネージャーを務めている、クラウドサーカスの多田です。主に事業計画や開発計画を担当しており、ARを世の中で当たり前のものにしていくためのプロダクトづくりをしています。

丸山:電通の丸山です。新卒で戦略プランナーとして、マーケティングやコミュニケーション戦略を考える仕事に5年ほど携わり、その後、クライアントの新規事業開発のサポートを行う部署に所属していました。現在はクリエーティブ局でコピーやCMといったマス広告の制作に注力しております。一方で、ARやAIといったテクノロジーがアイデアの中心になる仕事に携わることも多々あります。

塩田:ありがとうございます。「LOOK BACK - SHINJUKU -」は参加者や見学者の投票により、見事1位に輝いた作品です。改めて、作品紹介をお願いいたします。

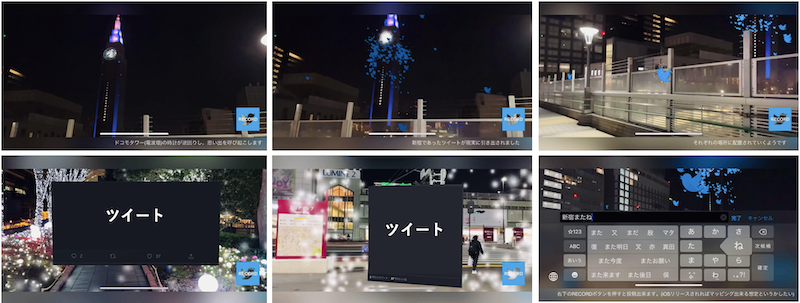

多田:新宿で発信された過去のツイートをARで可視化する作品です。新宿南口駅前のドコモタワーにスマートフォンをかざすと、時計が逆回転し、大量の青い鳥が降り注ぎます。そして、鳥たちは新宿のさまざまな場所に着地し、それぞれの場所に紐づいた誰かのツイートが立ち現れるという体験です。

もともと新宿駅の価値を表現したいと考えた時、モノではなくコトに独自性があるというか、新宿で過ごした思い出やその時の感情の動きこそが、代替性のない魅力になるのではないかと考えました。その発想をもとに、どうしたら現実から非現実にうまく流れるようなストーリーが作れるか、誰かがそこにいた痕跡と「疑似同期」するような体験を作れるかというところで、丸山さんにアドバイスをもらいながら作っていきました。

丸山:ハッカソンの初日に「実用性よりも人の心を動かすストーリーに注力した作品を作ろう」と決めて進めたのが、結果として良かったです。新宿という街を題材にしたのは、私も多田さんも新宿で過ごした期間が長く、それぞれが場所にまつわる原体験を持っていたので、リアリティのある企画ができると考えて選びました。

塩田:まさしく「疑似同期」というイメージにぴったりな体験ができる作品だったと思います。今回の制作にあたって難しかったことや技術的にチャレンジしたことはありますか?

多田:ARは物体検出の精度がまだそこまで高くないと思うのですが、空間認識機能であるVPSはとても魅力的な技術だと感じています。そのVPSを活用する中で難しかったのが屋外表現のトラッキングです。やはり昼夜や光の加減で風景が変わりますし、今回はハッカソンの期間中に雪が降って景観がガラッと変わってしまったので、屋外でやる場合はなるべく変化が起きない場所をキーにすることが大事だと思いました。

塩田:今回はドコモタワーをAR体験に取り込んでいますが、屋外の大きな構造物に距離の離れた場所からARを仕掛けることの難しさはありましたか?

多田:あれはUnity上で現実と同じシーンを作っているのですが、人間の目とカメラのレンズでは距離が離れれば離れるほど見え方や距離感が変わってくるので、現実世界とAR空間にズレが生じてしまいます。うまくマッピングさせるには現地で泥臭く調整するしか方法がなかったことが大変でした。ただ、そのような課題はやってみて初めて見えてくることなので、チャレンジして良かったと思います。

スキルセットや価値観の共有が、アウトプットの質を左右する

塩田:丸山さんはプランナーの立場からサポートされていたと思いますが、工夫したことやこだわったポイントはありますか?

丸山:広告制作のプロセスと同様に、この企画に触れた受け手がどう感じるかは常に考えるようにしていました。また自分の役割として、体験に合わせた文脈やストーリーを整理すること、演出表現について事例とともに具体アイデアを用意することの2点は特に注力しました。

例えば時計の演出では、映画やゲームなどの表現を参照しながら「この時間の戻り方は、イメージとちょっと違うよね」「鳥が飛び出してくる物量感は、これが近いよね」とイメージをすり合わせていきました。

多田さんは、議論で出たアイデアを素早くプロトタイプして検証してくれるので、ハッカソンの限られた時間で何を優先して作るかの意思決定が早く、すごく頼りになりました。

塩田:確かにハッカソンはプロジェクト期間が短く、いつもと異なるメンバーと協業することになるので、やることの取捨選択やスキルの組み合わせが重要なポイントになりそうですね。

丸山:そうですね。今回は、最初に意識的に時間をとって、価値判断の軸から議論を始めました。そのことで、後半のプロセスで迷う瞬間を少なくできたと思います。

私の場合、実務では、昔は見知ったメンバーで作業することが多かったのですが、ここ数年は広告業界の外の方と仕事をする機会が多く、価値観やカルチャーが異なるメンバー同士でプロジェクトを行うことが増えています。そのため今後は、今回のように価値判断の軸からチームで認識を揃えていくことをより大切にしたいと思いました。

多田:ARはあくまでも技術の一つなので、それを使ってユーザーにどんな体験価値を提供するのか、そのためにはどんなアプローチがベストなのかを判断できないと、最終的に良いプロダクトやサービスにはならないと思います。AR技術はモノを拡張することにフォーカスされがちなのですが、人の気持ちまで拡張できているか?という観点で考えられる人をプロジェクトに入れることが大切だと思います。

ARハッカソンから、次のキラーコンテンツが生まれるかも?

塩田:それでは最後に、今回ご参加いただいた4人に、「地元withARハッカソン」の総括をお願いしたいと思います。

瀧:本当に多種多様な切り口やアイデアが出てきて、技術的な側面のみならず、プロジェクトの進め方やプレゼンの方法も含めて非常に勉強になりました。とはいえ、まだまだARは一般的なニーズがそこまで高いとはいえず、正解がない領域だと思っています。今後も私たちはキラーコンテンツを探していく必要がありますし、その意味でもハッカソンというアプローチは非常に有用だと感じました。

多田:ARはスキルが組み合わさることで可能性が広がる領域なので、あまりハードルを感じずにいろんなプレイヤーに参入してもらえるとより良いものに発展していけると考えています。特に今回のハッカソンでは技術系だけでなくアイデア創出や体験設計を得意とする方々が多く参加されていたので、エンドユーザーに響く体験を作ることの重要性を改めて考えることができました。

道寄:ARが企業や社会にどう貢献できるのか、そして、人の気持ちや創造性をどう拡張していけるのかを考える良いきっかけになりました。また、今回みなさんの話をお聞きして、共通言語の大切さを実感しました。やはり共創する上で専門用語や言い回し、ニュアンスのズレが生じると時間がかかってしまうので、世の中のAR作品やビジネス事例、それを支えているプラットフォームなどを自ら体験し、言語化できるようにしておきたいと思いました。

丸山:ARに限らず「ハッカソン」についての感想になってしまうのですが、未知の領域の技術や課題を学ぶ方法として、ハッカソンはとても良い選択肢だと改めて思いました。

初心者でも、なにかを作ろうとすればその過程で疑問点やアイデアが浮かびます。それをすぐに仲間や専門家の方に相談でき反応がもらえるという環境はとても恵まれていると思います。今回はARでしたが、現在の技術で可能なことや今後の可能性について、多少なりとも肌感を持てるようになった気がします。改めてこのようなイベントを運営してくださった皆さま、ありがとうございました。

塩田:みなさん、貴重なご意見をありがとうございました。

本記事をご覧いただきありがとうございました。メタバースやARの活用にご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

株式会社電通 XRX STUDIO xrxstudio@dentsu.co.jp

この記事は参考になりましたか?

著者

瀧 大補

株式会社 U.

CEO

経営者兼エンジニア。映画のプロモーションやテーマパーク等にメディアアート作品を提供するとともに、都市にAR/VRを実装するための実証実験・プロトタイピングを行う。2017年に株式会社U.設立、nreal公式Evangelist、兵庫県のIT広報アドバイザーを歴任。

多田 努来真

クラウドサーカス株式会社

プロダクトマネージャー

開発や事業企画などの経験を経て、2020年より現職。AR×プロモーションツール「COCOAR」「LESSAR」のプロダクトマネージャーとしてARサービス全般の事業計画策定と進行管理、一部開発ディレクションを担当。個人ではエンジニア/クリエイターとして活動しており、ARをはじめとした複数の開発/制作コンテストで受賞。

道寄 浩美

株式会社 電通

BXクリエーティブ・センター/ XRX STUDIO

ARデザイナー / XRアートディレクター

社会やクライアントの課題解決に、アートディレクションからXR/ARエクスペリエンスプロデュースまで幅広いソリューションを提供。Adobe MAX2021セッション等登壇多数。大学特別講師(AR)。ARアーティストDoremiFa_Designとしても活動中。

塩田 悠人

大阪大学大学院修士(生命機能学)。京都芸術大学大学院在籍(MFA)。2025大阪・関西万博誘致を市民代表として牽引。入社後は「domus optima」の開発や「XRX STUDIO」「web3 club」に所属し事業開発を担当。世界経済フォーラムGlobal Shapers所属。経済産業省/JETRO「始動」6期。2023年12月末に電通を退社。