ゲームのルールを変えたものだけが勝つ

深呼吸をして、目を大きく見開き、今、マーケットで起きているドラスティックな変化に向きあってみよう。製品やサービスの同質化・成熟化がものすごいスピードで進行し、かつてのように機能価値とイメージ価値の訴求だけではブランドの差別化が困難になっている。同時にソーシャルメディアの発達により、推奨や評価といった形で個人の体験が集団の体験として共有されることが当たり前となり、マーケティングの基礎たる4PやSTPがしっかり整備されていなくても、ヒット商品が生まれてしまう「事件」も頻繁に起きている。それでは両者の事象をつないでいるものは何だろうか? それは取りも直さず「エクスペリエンス」(お客さまのブランド体験)である。ブランドがお客さまの期待を上回る豊かなエクスペリエンスを提供しつづけることができれば、お客さまのロイヤルティーが高まるだけでなく、お客さま自身の推奨やポジティブな評価のおかげで新規のお客さまを獲得できるという拡大再生産のマーケティングサイクルを確立できるのだ。

著者は昨年5月に「エクスペリエンス・ドリブン・マーケティング」(ファーストプレス社)を発表し、エクスペリエンスこそがブランドの最大の差別化ドライバーになること、お客さま主語で自社のブランドが提供するエクスペリエンスを点検し、お客さまのエクスペリエンスが最大化する方向でマーケティングプロセス刷新を行うことで企業の持続的な競争優位を確立できることを提言した。実際はどうなったか? 今やエクスペリエンスはマーケティング・イノベーションを象徴する主要なキーワードのひとつとなり、多くの企業で経営層の注目を集めるようになってきている。企業の経営層から著者に対する講演やケーパビリティープレゼンの依頼がこの原稿を書いている6月だけでも軽く10件を超えていることが何よりもその証左である。ゲームのルールを変えたものだけが勝つ時代が到来した。いくつかの先進企業では経営トップの決断によりエクスペリエンスを事業戦略の柱と位置づけ、お客さまのエクスペリエンス向上とPDCAマネジメントを推進する専門部署を設けるなど、具体的なアクションを起動させている。このような動きは今後ますます拡大していき、乗り遅れまいとする企業の動きが活発になるだろう。

今回の寄稿「エクスペリエンス最終案内」では「リーン・スタートアップ」「オーケストレーション」「UXマネジメント」「なりわいワード」という4つのキーワードを切り口にし、全4回の連載で著者が直面している課題や気づきを読者の皆さまと共有させていただくことにしたい。

リーン・スタートアップとは?

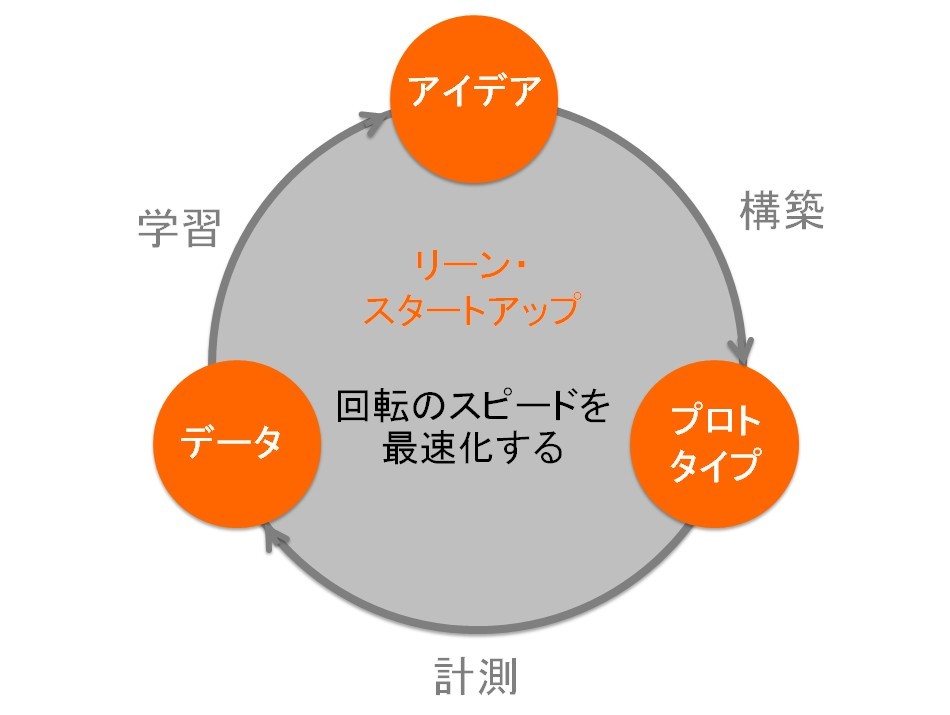

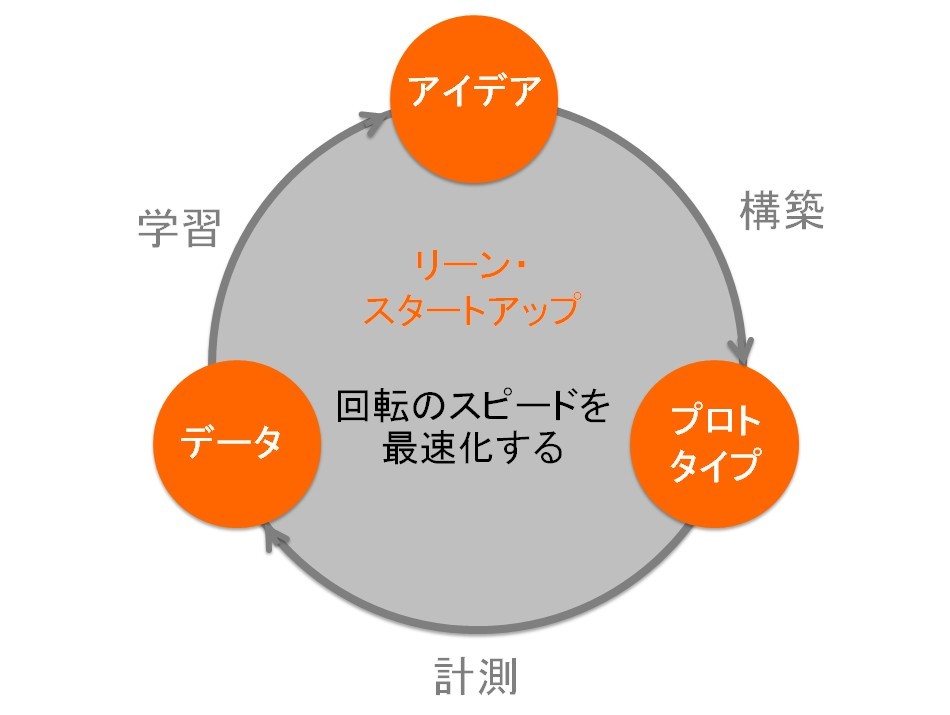

お客さまのエクスペリエンスを豊かにするためのサービスプラン導入に当たり、その手法として注目されているのが初回のテーマ、「リーン・スタートアップ」である。最初は最小限(リーン)のサービスで小規模にスタートし、お客さまからのフィードバックを取り入れながら機敏(アジャイル)に改良を重ねて、小刻みに完成度と間口を広げていくやり方だ。2011年アメリカの起業家、エリック・リースによって構築⇒計測⇒学習を高速で回すこのコンセプトが提唱されてから、文字通り米国のIT系のスタートアップ企業で高く評価され、採用されてきたという経緯がある。ちなみに「リーン」とは空気が薄いとか、肉に余分な脂身が少ないという意味でもある。

リーン・スタートアップの概念図

リーン・スタートアップの概念を図式化すると上図のようになる。何事もまず始めに「アイデア」ありき、であるが、アイデアそのものは大抵、名刺の裏に書けるような簡単なコンセプトワードだったり、ラフなスケッチ程度のものであったりすることが多い。ブレーンストーミングやワークショップなどを活用してアイデアを構築し(アイディエーション)、サービスブループリント(設計図)を書き、ビジネスモデル・キャンバスのような簡易なツールを使ってフィージビリティー(実現可能性)を検証すれば、サービスのひな形、すなわち「プロトタイプ・バージョン1.0」が完成する。このプロトタイプを小さな規模で導入し、お客さまの反応を定性・定量調査やソーシャルリスニング、エスノグラフィー(参与観察)などの手法で計測する。その「データ」を評価し、試験的に導入したプロトタイプ1.0の課題を絞り込み、改善された「プロトタイプ・バージョン2.0」を少し規模や間口を広げた形で再導入する。要はお客さま主語を維持しながら、このPDCAサイクルをいかに高速で回すかが企業にとっては勝負のポイントになるというわけである。冒頭で競争ルールの話に触れたが、新しい時代の競争優位とはまさに「学習能力の速さ」なのだ。

Apple Watchにしろ、ゼネラル・エレクトリック社(GE)が推進するインダストリアル・インターネット事業構想にしろ、お客さまのエクスペリエンスを革新し、同時にマーケティング・イノベーションも狙う、野心的な新規ビジネスには参照可能な「前例」というものがない。もちろん、アナリストによる需要予測やフォーカスグループを対象にしたインタビュー調査からはイノベーションなど生まれるべくもない。なぜならば、想定の範囲をはるかに超えたサプライズが提供できなければ、お客さまのエクスペリエンスの飛躍的な向上は期待できないからだ。仮にブレーンストーミングやラッキーなひらめきによって素晴らしいサービスプランのアイデアが生まれたとしても、その時点ではそれはあくまでも「仮説」にすぎず、導入の誘惑の背後には失敗のリスクが常に影をちらつかせている。このチャンスとリスクというアンビバレントな要求を両立させるのがリーン・スタートアップという注目メソッドであるともいえるだろう。

広告会社は企業のリーン・スタートアップに寄り添うべき

読者の皆さまの中には企業の広報宣伝の部署で活躍されている方々や広告会社で働く社員が多いと思う。ここまでお読みになられて何か気がつかれたことはないだろうか? そう、このリーン・スタートアップ、実は広告制作のプロセスに極めて近いといった特徴があるのだ。広告のクリエーティブアイデアは絵コンテやカンプの形で広告会社からクライアント企業にプレゼンテーションされる。この時点ではアイデアはキャスティングや制作コストなど検証されていない要素を多く含み、全くのプロトタイプであるといえる。クリエーティブ案がクライアント企業の現場責任者に採用され、担当役員や経営トップに上呈されていくプロセスで様々なフィードバックを吸収し、アイデアは徐々に完成度を上げていく。同時に当初は企画レベルだったアイデアは演出レベルでの綿密な検証を加えられ、実際にプロダクションの工程を経て、クリエーティブ作品としてオンエアされていく。このプロトタイピングのプロセスは経験的には非常に高速で、短くて1ヵ月、長くてもせいぜい数ヵ月といったところであろう。したがって広告の業界に従事する人たちにはこのプロトタイピングの作法が習慣として根付いているはず、というのが著者の見立てである。

加えて、電通のような広告会社のコンピタンスはアイデアのプロトタイプの創出から、タフなリーン・スタートアップのプロセスを経て、粘り強く導入・実現まで持っていく、一気通貫型ビジネススタイルを組織的にキープしていることである。クライアント企業に寄り添い、しかも有言実行のサポートができる、というケーパビリティーを広告会社は大切に育てるべきであろう。機能価値やイメージ価値だけではブランドの差別化が困難な時代。広告コミュニケーションのサプライヤーという立場だけでは業界としてこれ以上の発展は望めないだろう。広告会社はお客さまと企業をつなぐ「すべてのブランド接点」を事業領域としてとらえ、企業が抱えるお客さまのエクスペリエンス向上のためのリーン・スタートアップの活動に寄り添うマーケティングパートナーの方向へ業態転換すべきなのは言うまでもない。事実、アップルやGEのような先進IT企業こそが、何度かの危機に直面しながらも自社のコンピタンスを基軸にし、構築⇒計測⇒学習のサイクルを高速で回すことで力強く業態転換に成功したお手本なのだから。