山田監督、どうして今寅さんは帰ってきたんですか。<ほぼ全文掲載スペシャル>

僕は山田学校の生徒です。2011年にサントリーのオランジーナで「ムッシュはつらいよ」というキャンペーンを立ち上げたのですが、コマーシャルをつくるたびに毎回、松竹にある監督の部屋で何時間も企画をさせてもらっていました。

カット割りのこと、喜劇とは何かということ、映画のこと、昔のこと、今のこと、本当にいろんなお話をしてもらいながら、いっしょに企画をしました。なんと贅沢な時間だったか。そこでの学びは振り返るとそれ以降の自分のアウトプットにかなり大きな影響を与えています。

そんな山田学校での学びを一部でもみなさんに共有したいと思って山田監督にお声がけさせていただきました。監督は当日1時間半惜しみなくいつものように、たくさんのお話をしてくださいました。

本来電通報は数千文字程度で連載されていくものだそうですが、あの場にあった奇跡のような濃密な時間を少しでも再現したいので、編集の皆さんに無理を言ってあえて「ほぼ全文掲載」という形にしてもらいました。そういえば、このデザイントークはもともと僕の新しい小説の刊行がきっかけで企画されたものですが、監督の話が面白過ぎてすっかり忘れていました。(文責・監修 高崎卓馬)

<目次>

▼50年かけてつくった映画

▼笑いをつくるということ

▼つくり続ける理由

▼渥美清という人

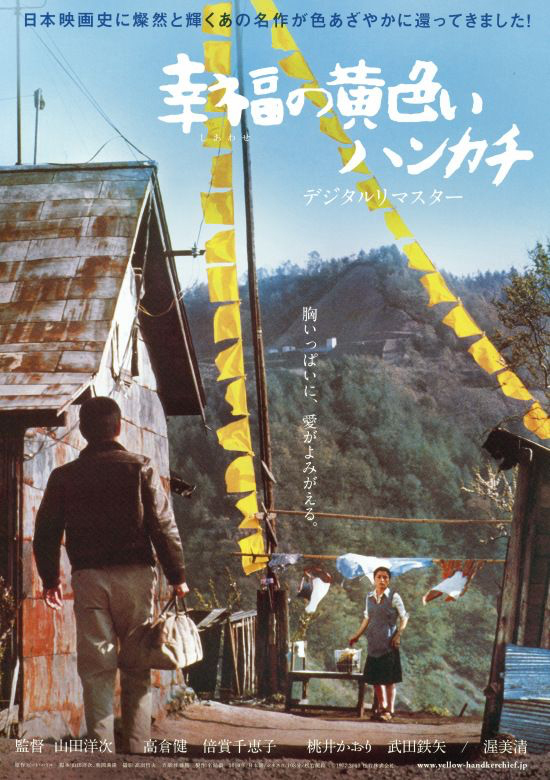

▼幸福の黄色いハンカチのポスターの秘密

▼小津安二郎を見る黒澤明を見る山田洋次

※本記事はイベント「Dentsu Design Talk Vol.190 山田監督、どうして今寅さんは帰ってきたんですか?」の内容を再構成したものです。

※対談中、一部の職業名など名称について、現在では使われていないものがありますが、状況を再現するため、当時の言い回しをそのまま記載しています。

50年かけてつくった映画

高崎:小さい奇跡が起きました。オランジーナの仕事が終わってからも監督にいろんなお話を伺う機会があって。いつも大切なことを教えていただいているのですが、それを僕だけが独り占めするのではなく少しでも皆さんと共有したいと思い、この対談を思いつきました。でもご相談したときはあまりご機嫌が良くなかったのか(笑)、お返事は頂けず半分あきらめていたのですが。山田洋次監督、よろしくお願いします。「男はつらいよ50 お帰り 寅さん」のお話から伺わせてください。いわゆる来年のお正月映画ですね。

山田:そうです。

高崎:試写のとき、途中から涙が止まらなくなりました。当然「男はつらいよ」はフィクションなのですが、50年同じ役を演じ続けてきたことでノンフィクション化しているというか。ドキュメンタリーに昇華されていて、そこにあるのはまったく見たことのない映画でした。時という残酷なものにゆっくり押し流されて消えていくけれど、そこに確実に存在していた大切なものに胸が締め付けられる。

試写室を出たらあらゆる知っている人が大切に思えました。顔見知りの松竹の人を見つけるだけで涙があふれちゃったりして。後ろで倍賞千恵子さん(さくら役)もご覧になっていたんですが、僕があまりに泣いているので笑ってらっしゃいました。当初からその読後感のようなものは狙ってつくられたんでしょうか。

山田:いや、涙が出るという感想は、試写会を見た人たちからよく聞いてね、最初は驚きましたよね。そんな映画をつくるつもりはなかったわけで。

というよりも、今から50年前から、この寅さんという映画を49本も作って、全部頭から回すと見終わるまで3日くらいかかるんですよね。長い長い映画をつくったんだと考えて。渥美さんもよく言ってたんだけどね、「長い映画を私たちはつくってるんですよね」っていう。その長い映画を、もう一回縮めてみるってことはできないんだろうかなというふうによく思ってたんだよね。

高崎:昔からそういうことを。

山田:そう。それで、どういう編集の仕方があるのかなと思ったりしているうちに、現代…渥美さんはいないけど、吉岡(秀隆さん、満男役)にしても、さくらさんたちにしても、ゴクミ(後藤久美子さん、泉役)にしてもみんな元気なんだから、この人たちの舞台をつくって、いろんな回想の形で過去が入っていくと、一つの映画になるんじゃないかというね。そういうことを考えた。

それで、どこにどういう昔の映像が入るかということは、ある程度予測した場面もあるし、全然予測しない場面もいっぱいあってね。現代、つまり2019年の今の時点で物語は始まって終わるんだけども、どういう過去の映像が入るかっていうのはつくりながら、あるいはつくり上げた後で、いろいろと工夫して入れてみたんですよね。

だから、最初からここにこういう回想が入るっていうことはあんまり深く考えてないわけで、出来上がったらああいう映画になったんで。オールラッシュといって、出来上がったものを見るんだけど、その時はそんなにね、あなたのように、あなた以外のお客さんもわりによく涙が出てっておっしゃるんだけど、涙が出るような映画とは僕自身はあまり思ってなかった。つくり手っていうのはそういうもんだよね。分かんない、どんな映画ができてるのか。だから、結果としてそういう作品になったんだなということを、いろんな人の意見から今感じ取っているわけで。

それは今考えてみれば、50年前、第1作をつくった時に、この映画はなんだかどこもおかしくないなぁと思ったことがあるんだよね。変に真面目な映画をつくっちゃったなと。撮影所で試写をやるんだけど、試写の時も関係者は誰も笑わない。なんだかこれは失敗したなと思ってたんだけど、映画館で封切ってみたら、みんなとてもよく笑う。ああ、僕の映画はおかしいんだとそのとき思った。ちょっと似てるんですよ。今度の映画はみんな泣くんだと。

悲しいってことだけじゃないと思うんです。涙ってのは何も、悲しい物語で泣くっていうことじゃないような気がするんだけど、とにかく涙が出るんだということの中に、やはり今あなたが言ったように、ドキュメンタリーって言うけども、それぞれ、倍賞千恵子さんや吉岡くんにとっては、ドキュメントなんだよね、50年のね。それを通して人生みたいなものを感じた時に、ふと自分の問題として胸を突かれたりする思いがするのかななんてことを、あなたの意見を聞きながら思ったりしているわけです。

高崎:1作目がそんな感覚の中で生まれていたとは意外です。観客の反応によって自分のつくったものの意味を知るというのは少し分かります。寅さんでもそうなんですね。

山田:そうねえ。それまでに僕も何本も映画つくってましたからね、だから観客は意外なところで笑ったりするんだなというのは、ときどき経験してたね。

高崎:「寅次郎相合い傘」(第15作)の“メロン騒動”のくだりで、浅草の映画館と渋谷の映画館では笑い方が違ったという話をどこかで見た覚えがあります。みんながメロンを食べているときに寅さんが帰ってくる。「よし、そいじゃあ俺のメロンを出してくれるか」というと寅さんのメロンはなくて、みんなが自分のメロンを差し出すと寅さんが怒り出すという名シーンですが、渋谷ではメロンごときでそんなに騒いでと笑うのに、浅草だとなんで寅にメロンをとっておかないんだという反応の方が強かったと。

山田:かわいそうだと。

高崎:そういう繊細なところが笑いにはある。観客の反応って、監督でも気になるんですか?

山田:観客と一緒に映画を初めて見るときっていうのは、被告が判決を聞くような気持ちで、こんな嫌なことはないの(笑)。本当に、できることなら自分の映画の試写には行きたくないって感じですね、怖くて怖くて。それはね、どんな作家にも共通してるんじゃないかしら。小説家にも、舞台の演出家にも、みんな共通してるんじゃないかしらね。怖いのよ。

高崎:慣れたりはしないものなんですか。

山田:そうですね、慣れたりしちゃいけないものなんじゃないかな。

笑いをつくるということ

高崎:オランジーナのCMの企画をずっと一緒にやらせてもらいましたが、その時、監督が本当に永遠に「考え続ける」ことに驚きました。僕もしつこいタイプだと思っていたのですがそれよりもはるかに。

お昼にずっと一緒にいて、企画がある程度形になったのに、夕方に新しいことを思いついたと連絡があったり。「高崎くんは呼ぶとすぐ来るけど、君は暇なのかい?」とおっしゃってました(笑)。

山田:そう言った?

高崎:はい(笑)。監督は昔、雑誌のインタビューでこんなことをおっしゃっていました。

私が大事にしたいことは、自分の書く脚本、自分の演出についてつねに疑問を投げかけていく、ほんとうにこれでいいのか、間違っていないのかと疑いを持ち続ける精神です。大天才でもないかぎり、これが最高の表現で、これ以上のものはない、というものはけっしてつくりえないのです。しかし、こうでもない、こうでもないという気持ちで根気よく書き続けるうちに、すこしづつ絶対の表現に近づいていくということはたしかで、

長い時間打ち合わせをしていると、監督がふいに黙る時というのがよくあって。そういうとき僕は、このあとの晩御飯のこととか別のことを考えたりしちゃっているのですが、監督が「こういうのはどうだい」と再び話し始めて、あ!監督はずっと考え続けていたんだ!それなのに自分は…と恥ずかしくなって。

カメラマンの高羽(哲夫)さんも、シナリオ集の巻末にこんなことを書いていて、あ、一緒だ!と笑いました。

この人が考え始めたら、時間なんてケチなものは虚空の彼方へ飛んで行ってしまうようだ。突然話が中断し、およそ1時間の沈黙の後で、『だから、やっぱり…』というような接続詞でつながる

その後に高羽さんは、「最近はそうでもなくなったけどね」って書いてたんですが、それから30年くらいたってると思うんですが、全然変わってないですね。

山田:確かに、自分じゃ気がついてないけどね、若いときは何度もあった気がした。ふっと気がつくとね、スタッフがみんないなくなっちゃってるのよ(笑)。みんな外に出てタバコなんか吸ってんの。「どうしたんだい、みんな」って言ったら、「いや、あなたが考えてるから、みんな表に出てんですよ」と。そういうこと時々あったね。

じゃあ何考えてるんだってことなんだけども、僕はそんなにね、具体的に「こうだ」っていうようなイメージ、力強いイメージを、そういうのを浮かべる力はあんまりないような気がするんだよ。ただね、「そうじゃないな」ってことは言えるような気がするんだよね。自分で考えておいて、「違うな」と思う。

一番分かりやすいのは、現場ですよね。俳優がセリフ与えられて、しゃべって、動いてるじゃないの。違う、そうじゃない、じゃあどうすればいいってことを今度は考えないといけないのね。まあ、いろんな俳優さんに、「それは良くないから、何か考えられないか」っていうのを一緒に考えることがあって。

うまいアイデアがなくて苦しむこともあるけど、要するに、なんで違うんだ、じゃあ他に方法がないかと一緒に考えているうちに、何か思いついて、「あ、それならいいな」という時に、イメージが決まるわけですよね。だから、どうも「そうじゃない」というところから始まっているような気がしてしょうがないの。僕がつくるっていうのはね。

高崎:自分のイメージにすべてをはめていくのではなくて、選ぶ作業ということですか?

山田:まあ、そういうことかな。

高崎:渥美さんのお芝居でも、そういう時ってあるんですか?

山田:うん、それはいろんな俳優のタイプがありますからね。寅さんの御前様をやっている笠(智衆)さんは、何もしない、ただじっとしてるだけ(笑)。これがもう、すごい値打ちなんですよ。松の木が植わっているようにじっとしているなんて、普通の役者はできないよね。普通の人は何かするの、もたないから。だけど笠さんはそこに立ってくださいというと、黙っていつまでも立ってる人なの。

これは本当にすごい、だからすべての俳優が笠さんを理想とするわけだけど、普通はそうはいかないからいろんなことをやるわけでしょ。で、渥美さんという人は、両方ができるのね。アイデアを何か考えてほしいと言うと、じゃあこんなの、こんなのといろいろ。それがとても素晴らしかったりするから。今のはとてもいいと言って採用すると、そういうことはよくありましたよね。

高崎:“メロン騒動”のときに、最初に渥美さんがやった一連のお芝居に違和感を覚えたそうですね。

山田:寅さんがあるちょっとしたお金持ちと知り合いになって、メロンをもらったわけね。この映画をつくったのは、40年近く前、37、8年前かなあ。今でもメロンは高価なものだけどね、とにかく寅さんの家族としてはメロンはとても大事なもので、冷蔵庫に入れてあったんだけど。ある日浅丘ルリ子さんが扮するリリーが来たので、ちょうどいいからみんなで食べようというので、大騒ぎしてメロンを、6人いたから六等分して、みんなでおいしい、おいしいと食べ始めたところに寅が帰ってきちゃうの。

あれ、寅ちゃんの分ないよということになって、どうしようどうしよう、隠そうって言って慌てて隠したりなんかして(笑)。そこに寅が帰ってきて、おいメロン食ってんのかと。まあ、バレちゃってるのね。うまいか?っていうと、とても美味しい。じゃあ俺のを出してくれって言う。しょうがないから、さくらが、私のちょっとしか食べてないからどうぞと。博(前田吟さん)も、僕のを食べてくださいと言う。寅がちょっと待てと。なんで俺がお前たちの汚いツバキのついたメロンを食べないといけないんだ、俺のはどうしたんだってことから大騒ぎが始まるという、かなり長い芝居なんですが。最後はかなり大げんかになっちゃって、ついに寅が飛び出して行くまでいっちゃうんだけども。

それで何度か通して稽古をする。リハーサルってのを、ワンシーン通してやるんですよね。僕もかなりうまくできた本だなとは思ってんだけどね、なんだか違うんですよ。どこかピッタリこない。それでね、ちょっと休んでくれと言って、一生懸命考えてたわけ。今の芝居を思い浮かべながら。そして僕が気がついて、ハッと思ったのは、その本を書いたときに、僕の中にある思い出があって。

僕が小学生の頃にお客さんが来て、子どもだから早く寝なさいと寝かされる。夜中におしっこがしたいので階段降りてきて、座敷にまだお客さんがにぎやかに笑ってる、そーっとのぞくと、ケーキ食べてるんですよね(笑)。もちろん、何で俺がいない時!って文句言いたいんだけど、子どもでもそれは言えない。第一僕はもう寝たことになってるんだから。それでおしっこしながら、なんか涙が出てくるのね。それは何かというと、なんか自分が疎外されてるというかな、あの子には食べさせなくても、子どもはいいんだから食べちゃえ食べちゃえという、その疎外された感じが悲しくてね。お菓子もケーキも食べたいんだけど、疎外された感じが悲しくて涙が出てしょうがなかったという追憶があるから、そういう芝居を書いたんで。

で、今の渥美さんの芝居にはその悲しみはなかったなと思ったのね。メロン一つで大騒ぎしている男を面白く演じてるというかな、滑稽に演じてる。それで渥美さんを呼んでね、その時の僕の少年時代の思い出話をして。寅はね、もともとこの家では何かというと勘定に入れてもらえない人間なんだから、そういうことが典型的に表れたことが、彼にとっては実はとても悲しかったんじゃないかと。かと言って、俺は悲しいと言えないから、逆に怒って、文句になって、結果大げんかになったと。結果としてますます家族も含めて悲しくなるような、そういう物語なんだ。だから、寅はね、本当は悲しいんだと思うよ渥美さん、というふうに話したんですよね。

渥美さんはそういうところはすごくやっぱり、頭いいんだよね。あ、分かりましたと。じゃあもう一回テストしたら今度はピタッときたんですよ。それでいいと思ったのね。おかしかったし。もちろん僕は笑ったりなんかしながら、それでいい、それでいいと。そういうことがありましたね。

だから、やっぱり人間の真実の感情をちゃんと描くということが、それがつまり映画をつくるってことなんだろうと。おかしいものをつくるんじゃなくて、その状況における真実の感情がどのように表現されてるかということを、真剣に考えて真剣に演じる。そうすると、観客はああ、本当に人間ってそうだな、そういうことってあるよなって言ってみんな笑い出すということ。そういうことじゃないかっていうことを、そんな仕事をしながら改めて感じたりした、そんなことがありましたね。

高崎:そういうことあるなあ、という感情をつくるということが、笑いをつくる上で大事なことなんですね。

山田:そうです。そういうことってあるなあってことが僕にとっては、つまり共感ね。共感している時に人間はうれしくなっちゃうというのかな。それは、いろんな笑いがあると思いますよ。だけど僕にとっては、そう、そういうことってあるよなというのが、おかしさですね。

高崎:誰がやってもできるものじゃなくてその人がやるから面白いというものがいい。と監督に言われたことがあります。ギャグと喜劇の違いというか、面白味をどう生み出すかという。

山田:そうね、確かにそのどんな短い秒数であれね、そこに一瞬人間を垣間見たということが大事じゃないかと思いますよね。コンテでもってポンポンポンと見せるってことじゃなくてね。

高崎:監督と企画しているときに「お葬式でさあ」というアイデアが出てきて。監督はあまりCMをやられてないかと思うのですが、さすがにCMでなかなかお葬式を設定にしづらいんですが、そのとき僕は「CMじゃあ無理なんです」というのがとても嫌で。「そんなこともできないのかい、コマーシャルって」と言われたくなくて。監督のお葬式のアイデアより面白いアイデアを出すしかないと自分を追い詰めていきました。それで設定の面白さよりも、人間っぽさみたいなところにある笑いについて考えるようになったんです。改めて監督が考える笑いについて伺わせてください。さっきも共感によって引き出されるという話がありましたが。

山田:60年以上昔、新宿に、渋谷にもあったかな、「50円食堂」ってのがあったんですよ。なんでも50円。ショーウィンドウにだーっと並んでるのよ。ラーメンから玉子丼からカツ丼からうな丼まで並んでて全部50円。チャーハンから焼きそばからね。

だけど、僕なんかその50円の常連だったんだけど、つまり、どれが一番中身が充実してるかっていったら、当然値段からいってさ、そんなカツ丼の50円なんか良くない、大したことないって分かるわけでしょ。だから僕はいつもラーメンなんか食ってんだけど。

ある日の夜、かなり遅い時間にそこに行って、例によって僕は50円のラーメンを頼んで。僕の向かいに年配のおばさんが疲れた感じでどっこいしょと座ったのね。たぶん保険の勧誘なんかしているおばさんじゃないかな、大きな荷物持って。その人は、なんと、うな丼くださいと言ったのね。ラーメンが50円でうな丼が50円で食えるわけないのね(笑)。だから、このおばさんダメだなあ、素人だな、こんなとこに来て50円のうな丼食えるわけないじゃないか、しょうがないなあと思ってたの。だけどおばさんは明らかに期待してるわけ。うな丼食いたいと思って。

やがてそこに運ばれてきたのね、うな丼がポンと。おばさんは本当に幸せそうな顔して、ふたを開けたのね、そしたらこんな消しゴムみたいなうなぎが。途端におばさん、「あっ」って言ったのね(笑)。

ここで分かれるかなと思ったの。もし生意気な若者だったら、おばさんバカだな、あははと笑うだろう。もしお金持ちだったら、まあお気の毒に、そんなに安いものでなく私がちゃんとごちそうしますよって何百円もするうな丼を頼んでくれたかもしれない。もっと貧しければ、50円も出せない人にとってみれば、おばさん贅沢言っちゃいけないよってことになるかもしれない。

だけど、おばさんと生活レベルが同じだとね、ダメダメダメって笑えるのね。だいたい同じレベルの人間が失敗したら、バカだねおまえは、自分が貧しいことに気がつかないでと言って笑える。それがつまり僕にとっての、寅さん映画の笑いなんじゃないかってその時思ったことあったけどね。

高崎:「あっ」っていうのがたまらないですね。

山田:おかしい、あるいは悲しい、それともかわいそうだ。「あっ」て言うのがね。

高崎:違うエピソードなんですが、客人が来た時に盆栽を燃やすっていう教訓があって。薪の代わりに自分が大事にしていた盆栽を燃やしてお客をもてなすという、さもいい話があるんですが、山田さんの手にかかると、燃やしたくないけど燃やさなきゃいけない、その葛藤が面白いというか。盆栽やったことがなくても、その葛藤は分かる。

山田:そう。だから、さあ、うな重食べようと思ってそのイメージが膨らんでそれを見たときの絶望ね。

高崎:そういう小さい不幸って楽しい。

山田:愛の告白をしたら絶対彼女にいい返事をもらえると思って言ったら、残念でしたと言われてガックリするのと、ほとんど同じ問題なんだよね。それで、えっだめなの?俺こんなに好きだったのにと。それを笑えるのか、かわいそうにと思うのかって問題だよね。

だから「幸福の黄色いハンカチ」の頃、武田鉄矢がよく言ってたけど、高校生の頃、彼は博多の街で不良で威張ってたんだけど、年中恋愛をして、必ず失恋する。ちょうど失恋する頃に寅さんが封切りになるんですって。彼が博多の映画館に寅さんを見に行くと、寅さんがかわいそうで涙が出てしょうがない、僕は泣いたんですよと。

ある時ね、たしか若尾文子さんが出てるやつだったと思うんだけど、彼女が自分の夫を紹介するんで、寅がキョトンとしてたまたま手に持っていた餅つきの臼がコツンと頭に当たるという芝居で、それはおかしいんだけど、武田鉄矢の隣にいるアベックがケタケタ笑ったんで、もうたまり兼ねて、こら笑うなって言ったって。ここは泣くところなんだ!って言ったと。

それで鉄矢くんに言ったんだけど、それは君が失恋しているから悲しかったんだよと。もし君が彼女と二人で手なんかつないで映画を見たら、きっと君は笑うよと。だから同じ出来事でも同じ風景でも同じ音楽でも、それを見た、体験した人間の精神的な状況によって、それがおかしくもあり、悲しくもあったりするんだよと。だから一つの風景なり、物語なり、事件なりが受け取り手によっていろいろ違ってくるのは決して悪いことじゃない。そんなことを鉄矢くんと話したことがあったね。

高崎:全員が笑わなければいけない。全員が泣かなければいけない。ということはない。

山田:そうそうそう。だから美しい夕焼けが、失恋した男にとっては悲しいし、今恋が成就した男にとっては祝福するようである。あるいはモーツアルトの音楽にしても、ショパンのピアノにしてもそうだよね、祝福するように聞こえたり、悲しみを癒やすように聞こえたりするってことなんじゃないかな。

つくりつづける理由

高崎:映画をつくるとき、テーマというものはどのタイミングで決めるんですか?この映画でこれを伝えよう、という意思をどこで決めますか?

山田:うーん、それはね、難しくて面倒くさい問題ですね。そういうふうに考えがちなんだよ。だけどね、こういうテーマだって言葉で考えることと、映画の中身というのは、ほとんど関係ないことなんだよね。例えば、音楽や絵だったら一番分かりやすいでしょ。こういうテーマだってこの絵を見たって、そういうふうにテーマが分からなければしょうがないって。音楽だって同じですよね。

映画だって、じゃあそういうセリフを言えばいいんだということじゃない。そんな映画は大した映画じゃないってことになる。だから、まあ物語を考え、芝居を考え、一番ここんとこが俺にとって大事なとこなんだなということは、考えているうちに分かってくる。その中につまり、それをもし言葉に変えたら、僕の信じてること、あるいは僕が人に伝えたいことが、言葉で言えばこうだというものが、ちゃんと隠されているかどうかっていうのは、出来上がったものから想像するしかないよね。

高崎:そうか、そうですよね。伝えたいことを説明するために物語があるわけじゃない。

山田:そうそう、メッセージのために映画をつくるわけじゃないから。

高崎:よく映画の批評で「これは単なる娯楽作ではない」と書かれるのが一番嫌だとおっしゃってますが。

山田:そうね、うん。昔、若いときにアルバイトでよくいろんなテレビの脚本書いてたんだけど、あるテレビ局の同年輩のプロデューサーが、「山田さん、この作品はね、単なる青春ドラマにしたくないんです」と言ったときに、とても戸惑ったことがあるのね。「青春ドラマをつくりたいんだよ、俺は」というね。「単なる青春ドラマということは、青春ドラマを低く見てるのかい?」と言ったことがあるのね。だから、単なる娯楽作品ではないとかいうけど、本当に人を楽しませる、心から笑わせたりする、そういう映画やドラマをつくることがどんなに難しいかってことが、分かってない人しかそういう言葉は言えないんじゃないかな。

高崎:娯楽として本当に受け入れてもらえるものをつくる難しさを分かっていない。

山田:そう。娯楽って言葉をああだこうだって言うのは、あまり意味のあることじゃないと思うけど、ともあれ人を楽しませるっていうことは、とても大変なことだし、難しいことだし、そのために僕たちは一生をかけてるんじゃないかな。また大勢のつくり手たちがね。あなた方を含めて。

高崎:星新一さんが、人間は誰でも毒があってその毒を処理できなくなったときに笑いが必要になって、その毒を笑い飛ばしてくれるのが落語で、だから落語を愛する人間は健康だと。毒が抜けているという意味で。(立川)談志師匠も「落語は業の肯定」とおっしゃっていました。

山田:似たようなこと言ってるよね。星さんは、その前にずっとそれをおっしゃってるね。

高崎:監督の映画にも落語に通じるものを感じます。娯楽と人の関係、笑いと人の関係の見つめ方というか、生きるというどうしようもなく大変な作業をどんな角度からでも肯定してみせるというか。

生きているのはそんなに悪くないことなんだと観客がしみじみ思うような映画をつくりたい

とかなり前におっしゃっていましたがそれは今も変わりませんか?

山田:そうね。今度の第50作にもそういうセリフがあったでしょう。「生きてるうちに何度か『ああ生きててよかった』と思うことがある。そのことだけで人生は生きるに値するんだよ」なんてことを寅が言ったりしてるんだけど。基本的にはとても大変なことばかりなんだということを、まず肯定すべきじゃないでしょうかね。そんな人生の中でもときどきいいことがある。それは例えば今日映画見て楽しかった、この映画を見られてよかったなと。そういう映画をつくることができるとすれば、大いに満足すべきだなと僕は思いますよね。

高崎:そういうものを、つくり続けるモチベーションはどこから生まれるのでしょうか。

山田:小津安二郎が言った有名な言葉で、俺は豆腐屋だからね、せいぜいがんもどきくらいまではつくれるけど、とんかつなんかはつくれねえと。それはつまり、自分には自分の作風があるんだってことなんだけど。でも豆腐屋さんが一生懸命豆腐をつくる、それは彼の仕事でもある、それからやっぱりおいしい豆腐をつくり続けることの苦心というのがある、それをお客さんにおいしいと言われたときの喜びもある。そんなことと僕が映画をつくることとは、そんなに遠い開きはないような気がしますよ。

今度は今までとまったく違う物をつくってみんなを驚かせたいというふうには、あまり僕は思わないのね。特に寅さんはそれを徹底してるんですけど、毎回寅さんという映画を見に来るわけだから、突然全然違う、寅さんがやたら女にモテたとか、結婚して子どもができちゃった、とかそんな映画を見たいと思ってないわけ、客は。だからよくマンネリズムだって批判されたんだけど、僕はそういう批評を読むたびにそう思ってたのね。いつも同じ味を保ち続けるのは実はとても大変なことだよね。

それと、少しずつ変化をつけないといけない。前よりも良くなってないといけない。寅さんの場合はファンがいたから、ファンといつも力くらべみたいなところがあって。なんだこんなの前より落ちるぞと言われたらいけない。前より良くなったと常に言われ続けないといけない。しかも基本的にテイストは同じでないといけない。そういうことはとても大変なことなんだけど、それはつくり手にしか分からない。マンネリズムという批評を聞くとそんなふうに悔しい思いをしながら、お前たちにはわからないなんて一生懸命思ったものですよ。

高崎:寅さんを改めて振り返ると、構造的に大きな変化をしているときが何度かあります。前半でいうとマドンナが登場するシステムが生まれたり、寅次郎というキャラクターが安定すると、誰かに「自分のことを棚に上げて説教する」みたいな構図になり、そして後半になると満男の恋という軸が現れる。結果論かもしれませんが、家族という枠があるからここまでつながっている気がします。監督はどこまでの展望を想定していましたか?長く続くと確信したのはいつ頃でしょう。

山田:それはね、第1作の時はそれでおしまいにしようと思って。普通映画ってのはそうですよね、1本でおしまいだから。特に寅さんっていうのは会社がとても反対してた企画だから。今は違うけど、あの時代はテレビより映画が上だとみんな映画界の人は思ってたからね。テレビでやったものをまた映画でやったってしょうがないよということで、随分反対された企画を必死になって僕が実現したわけで。それが意外に成功したのでだんだん続くようになったんだけど。

ですから、最初はようやく反対を押し切ってつくって、第1作が終わってやれやれという感じで、この次何つくろうかな、あるいはもうダメかなと、あんまりおかしい映画じゃなかったからね。もしかしたらこれで監督終わりかなと思ったりなんかしてたんだけど、これがヒットしたら会社は掌を返すように続編をつくってくれないかってね。ちょっと僕もいい気持ちになってじゃあつくりましょうと。それで続編をつくったらこれも成績がよかったので、もう一回つくってくれというから、僕はもう降りますと。そんなにたくさん映画はつくれるもんじゃないと。

じゃあ僕は脚本を書きますから、他の監督、森崎(東)くんという友人の監督に撮ってもらって。正月映画だったっけな。それがまたヒットしたんで、もう1本っていうから、じゃあもう1回だけは僕が本書くって言って書いて、フジテレビの小林(俊一)くんというディレクターに撮ってもらって。二人とも僕の信頼している友人の監督だし、僕は脚本書いてキャスティングしてるんだから、ほとんど同じテイストのものができていいはずだったんだけど、実は見ると全然違うものができちゃってるのね。僕は日本料理をつくっているつもりができたものは中華料理くらいに違うわけ。さすがに僕も良い悪いじゃなくて、これでおしまいにするのはなんかちょっと気持ち悪いなと。だからもう1回だけ僕がつくろうと。それでもっておしまいにしようと。

そう会社に提案して、もうこれで終わりにしましょうってことで、第5作目の「望郷篇」をつくった。ところが、よしこれで終わりにする、これは僕の作品にするんだっていう思いが僕にはあったし、渥美さんもこれが最後という思いがあったのかな、これがとてもパワーのある映画になっちゃって、またバーンと客が入っちゃったから、やめるにやめられなくなって。そんないきさつがありますね。

高崎:「望郷篇」は見直すとやっぱりちょっと異質というか、異常なパワーがあります。

山田:そうでしょ。ちょっとシュールですらあるよね。

高崎:絵もすごいし。

山田:そうそう。

高崎:なんか今の寅さんとか、のちの寅さんとちょっと違いますよね。一つのロードムービーのようでもあり。

山田:ヤクザもんが出てくるしね。あそこにはね。

高崎:もともと人の死みたいなものがベースにあって。それをどう扱うかというのが、最初から最後までずっとある感じがちょっと特別な一本ですね。これがあったんでまた続けるという話に。

山田:そうなんです、ええ。

渥美清という人

高崎:「望郷篇」の頃に渥美さんがおっしゃっていたんですが、「私という独楽が山田さんという独楽にぶつかって、勢いよく転がり始めたような気がします」と。もともと渥美さんと山田監督の最初は、渥美さんが山田監督を脚本にぜひ入れてくれとオファーしたと伺いました。

山田:たぶんそうだろうと僕は想像するよね。フジテレビで、当時渥美さんは大変なコメディアンのスターだったから、渥美清主演シリーズというのがありまして、13回1クールなんだけど、その一つにフジテレビから僕のところに注文が来た。それはたぶん渥美さんが、山田さんという人に書かせろと言ったんじゃないかと思うのね。だから僕は渥美さんをキャスティングしてるんじゃなくて、僕は渥美さんに選ばれたんじゃないかと思ってますよ、今でも。

高崎:渥美さんと映画の中身をどうするかみたいな話はされていない?渥美さんはそういう話をあまりしない印象もありますが。

山田:なんていうかな、28年くらい付き合いながら、渥美さんの側からこんな女優さんでどうだとか、こんなストーリーにしたらどうだってことは1回も言ったことはないね。渥美さんはそういうことは言うべきではないと思ってるんじゃないかな。監督に対して。あるいはそういうことは言わない方が監督は良い仕事をするんだと思ってるんじゃないのかな。一切言ったことはないですよ。

高崎:この「望郷篇」の後から、地方ロケとマドンナが柱になって。そのシナリオハンティングにスタッフと回って、次どういう話にしようかと大体の打ち合わせをするんだと聞いたことがありますが、渥美さんはその時はいないんですか?

山田:いや、よく一緒でした。渥美さんが誘うんでね。どっか行きましょうよって言って。行き先も決めないで、なんとなく広島行きますかとか、とりあえず釧路に行きますかとか、そういう旅を何度もしたことがある。

高崎:そこで話しながら、じゃあ次の寅さんはここでこういうことをしたら面白いかもっていう話をするんですか?

山田:そういうこともあったかもしれないね。まあ仕事のために行くわけではないから。ただブラブラしようっていうことでね。

高崎:“寅のアリア”っていう寅さんの長口上が「望郷篇」以降、定番化しています。有名なもので言うとリリーのものがありますが。これは本当に名シーンですが、寅のアリアは台本にすでにあるんですか?それとも渥美さんのアドリブなんでしょうか。

山田:ある時期から登場するようになった。旅先でこんなことがあったんだよと寅が語る、家族みんなにね。それはあんまり彼の話が見事だから、触発されて僕がつくるようになった。一人であれだけのことを語って、観客にちゃんとイメージを湧かせることができるなんて名人の落語家クラス。だからあの人は噺家になってもきっと一流になったでしょうね。一流の噺家じゃなきゃ、あんな見事の語りはできないですよ。それにつられて毎回毎回このアリアが出てくるようになったのね。

だからこの場面、ラッシュというのがあるでしょ、撮り終えて、後でラッシュを見るんだけども、その時たまたま浅丘ルリ子さんも一緒に、私も見ていい?っていうからいいよと。このシーンだけやったんだけども、見終わったら彼女泣いてるのね。涙拭いてるの。

高崎:ああ…。リリーっていうのは浅丘さんそのものでもあるんですね。きっと。

山田:そう、そうですね(笑)。

高崎:リリーも最初は流れ着いてきた歌手でではなくて、確か牧場の農婦という設定だったそうですが。

山田:そうです、そういう設定で。浅丘ルリ子さんをいつかマドンナにと思っていたもんですからね。たまたまそういう話を一つ考えて、牧場の農婦として彼女は登場する。浅丘ルリ子は北海道が似合うんじゃないかと。一応そういうストーリーを考えて、シノプシスって僕必ず書くんですよね。で、それをルリ子さんに読んでもらったわけね。

それである日打ち合わせに行って、まあ彼女が登場することはもう決まってたんだけど、彼女が言うには、私農婦なのねと。まあそうなんだけども。私この腕で牛なんか引けるのかしらって。細い腕を見せるのね。その腕にチラチラと指輪やブレスレットが付いてて、それが妙に華やかで似合っててね。これじゃ無理だなと思ったのね。こんな人が農婦は無理だなと。

それで、分かった、2、3日考えさせてくれと言って。全部やめてみようと、あの人を生かすもっと別の方法があるはずだって考えたときに、前にロケハンで釧路に行ったことがあって。その頃の釧路はまだ漁が盛んで、今と違ってサンマの時期なんかは町中がサンマの匂いがプンプンするような、大変な景気のいい時でしたよね。

釧路の繁華街にはキャバレーってのがいくつもあって。キャバレーの入り口には今夜の出演者って花形スターが。まあ、釧路までそんな大スター来るわけないので(笑)、聞いたこともないような歌手の名前があちこち出てるんだけど、その中に「コロムビア専属・リリー松岡」という。

高崎:あ、本物のリリーがいたんですね。

山田:うん、本当にいたの(笑)。かわいい顔した写真なんかもあって。そんなの見ながらスタッフと一緒に、こんな子はどんなふうにして人生を過ごしてるんだろうと言ってたのよ。きっとお付きなんかいなくて一人でカバン持って売り込んだりしてるんじゃないのかなってね。それがピンときてね、あれなんだ。ああ、あれを浅丘ルリ子にやらせようと。それが始まり。

高崎:マドンナに合わせてそうやって話を変えるっていうのは、浅丘さんくらいですか?

山田:マドンナが最初に決まって、どんな役にしようかというのは何度もあったと思いますよ。

高崎:映画の中で地方がとても大切にされています。逆に言うと都心があまり描かれない。日本の原風景がそこにある気がしますが、それは意識的にされているのでしょうか。

山田:寅さんに大都会はあまり似合わないのよね。寅さんはもちろん下町育ちで、下町のゴタゴタとしたにぎやかなところで、少年の頃からテキヤに憧れて育ったという背景はあるんだけども。やっぱり寅さんは旅をする、寂しくなってなんとなく故郷のことを思いながらも、しかし俺は故郷に歓迎される人間じゃないんだから帰りたくても帰れないという思いでフラフラ旅をする。それはやっぱり昔の面影の残った古い日本の方が似合うんですよね。

だから柴又は一応、東京のごちゃごちゃした下町…正確には下町とは言えないかもしれないけど、でも下町的な雰囲気のたっぷり残ってる町。そこに憧れて彼はときどき帰っていく。

寅さんが田舎にいる、あるいは仕事をしている場合は、寅さんが泊まる旅館は必ず小っちゃな、御宿と書いてあるような小っちゃな和風の旅館で、今どきはないんだけども。その旅館に馴染みの女将さんがいたり、近所に馴染みの居酒屋、お姉ちゃんがいたりするという、そういう寅さんを取り巻くコミュニティーが必ずあって。その中で寅さんはけっこう楽しく暮らしたり過ごしたりするんだけども、今はそれが逆になりましたよね。今は東京暮らしの方がむしろそういうコミュニティーがあって。子ども食堂じゃないけども、新しくつくられたコミュニティーを持っていて、田舎住まいの人はみんな孤独で寂しいですよね。だから今寅さんはとてもつくりにくいですよね。

高崎:地方は人が減って空き家が多くなっていたりしますからね。渥美さんのエピソードで僕が好きなのが、新幹線のホームで、渥美さんがおばさんに「寅さん!」と声かけられて、「渥美さんによろしくね!」と言われたっていう話があります(笑)。車寅次郎と渥美清みたいな関係で語られる役者さんは他にいない気がします。ちょっと前ですけど、NHKでやっていた、最後の48作目のロケーション現場にテレビ局が珍しく入ったシチュエーションがありまして。

山田:そうそう、ありましたね。あの人は最後の頃は一切インタビューを受けなかったんですよ。だからあれはNHKだったんだけども、珍しくやりますと言ったんでね。むしろ僕たちはギョッとしたね。なんだろうと。

高崎:そのときの貴重な映像をごらんください。

<映像>

―渥美さんのコメント―

寅さんが、手を振り過ぎたのかな、愛想が良過ぎたのかな、うん。スーパーマンの撮影の時に見てた子どもたちが、飛べ、飛べ、早く飛べって言ったっていうけども、スーパーマンはやっぱり、2本の足で地面に立ってちゃいけないんだよね、うん。だから寅さんも、黙ってちゃいけないんでしょう。24時間手を振ってなきゃ。はっはっは。ご苦労さんなこったね。飛べ、飛べって言われても、スーパーマン飛べないもんね。針金で吊ってんだもんね

高崎:貴重です。

山田:そうだね、これは。本当に最後のインタビューじゃないかな。

高崎:沁みます。ずっと寅さんをやってた渥美さんの一言一言が。いつもの語り口調だからなおのこと。

山田:あの、これはね、つまり最後の47、48作あたりの渥美さんは、本当にC型肝炎でとてもだるいのよ。いつでも横になってたいというくらいだるい。その身体を押しての撮影だったので、僕なんかもとても心配したし、困ったな困ったなと思いながら撮影してたんだけど。

ロケーションもあるわけでしょ、そうすると大勢の観客が必ず来て、「寅さん」「渥美さん」なんてワーワー言う。それに対して、こんにちは、みなさんと手を振るのが、彼はもうつらかったのね。だから、もう私はそういうことを一切やめましたと。観客はさぞかし不愉快だと思うでしょうけどしょうがないんですよと、僕は彼に言われたことがあるの。

実際、関敬六という彼の友人が言ってたけど、岡山県でロケーションしたんだけど、橋のたもとに彼が座って出番を待ってると、川のほとりから寅さん、渥美さんってみんな手を振る。関敬六が、おい渥美、手くらい振ってやれよって言ったんですって。そしたら渥美はね、暗い顔で、関やん、もういいんだ、俺はもういいんだって言ったっていうんですよね。だから一切もう、そういうことには。やっぱりとても疲れることですから、笑顔をつくるっていうのは。

奄美大島でロケーションしたときも、その時は随分悪口も言われたのね。みんな渥美さんって言って行くんだけど、あの人は不機嫌に返事もしないと。去年皇太子様がいらしたときはにっこり手を振ってくれたのに、渥美さんは黙っているという(笑)。そういうことを言われたというのも聞いてたのね。でも渥美さんが亡くなった後で、その人たちがとっても悪いことを言いましたとみんなで謝ってたという話を僕は聞きました。とにかく、手を振ってにっこり笑いたいんだけど、それがとても疲れるんだから勘弁してほしい、申し訳ないという気持ちがある時の渥美さんだと思う。

高崎:そうですね。

山田:だからああいう言い方をね。飛べ飛べって言われるけど、飛べないんだよねって言って笑ってたのはとても悲しいね。この時の渥美さんはすでに、あと1年か2年というのは覚悟してたから。お医者さんにも宣告されてたんですって、後で奥さんに聞いたけど。

幸福の黄色いハンカチのポスターの秘密

高崎:「お帰り 寅さん」を見たときに、試写室で見ていて、冷静に考えると「望郷篇」もそうですが、初期の頃の寅さんを自分は大きなスクリーンで見てなかったって気がついたんです。

山田:ああー。

高崎:それこそ「相合傘」のメロン騒動とか、もちろん知ってはいるし何度も見てるんですが、でもやっぱり家でビデオで見てたりしていて。それが大きなスクリーンでそれを見ると新鮮な驚きがたくさんありました。くるまやのみんなのお芝居が見事なハーモニーというか、全員が実に細かくいい演技を無駄なくしている。おばちゃん(三崎千恵子さん)が目を大きくしたり、倍賞さんが何か言葉を飲み込んだり、大きいスクリーンで見ると全部が見える。改めてやっぱり大きいスクリーンで見た方が面白い。

山田:そうですね、ぜひ映画館で見てほしいと思う。50年前のね、第1作がけっこう延々と映ったりするんだけど、去年、最初にこの映画の撮影を始めるときは、昔のプリントがたぶん傷んでいるから、色を変えて、白黒やセピア色にするかとか、そういう風に考えたんです。カットバックは無理だろうと。

ところが今はやっぱり、僕はデジタルはそんなに賛成してなかったけども、今はデジタルでネガを全部リマスターすると、ほとんどニュープリントになっちゃうのね。だから、ああいうふうに50年後の作品から一挙にパーンと50年前の作品にカットバックできるんですよ。昔だったらあんなのできないよ。古いプリントは傷もつくし、いろいろ傷むからね。今は完全にリニューアルされてるから、全くニュープリントみたいに、平気でどんどんカットバックできるということは、やっぱりデジタルのおかげなんだなあと。この映画ができたのはね。そんなふうに思いますね。

高崎:僕らは映画のプロモーションとかよくやらせていただきますが、よくポスターなんかをつくるときに「幸福の黄色いハンカチ」の話をします。映画は(高倉)健さんが出所して戻ってきたときに、自分を受け入れてくれるなら黄色いハンカチを出しておく、というお話なんです。だから結末でOKかどうかをずっと楽しみにしながら見るんですが…よく考えるとすでに結末がポスターになっているという(笑)。見る前にオチが分かるという衝撃の(笑)。これは監督のプランなんでしょうか。

山田:いや、それは随分もめたんですよ(笑)。最初僕のイメージでは、黄色いハンカチを背景にして健さん、倍賞さんがいるんだと、絶対そういうポスターになったと思ったら、宣伝部が最初提案したのは、全然黄色いハンカチ出さないのよ。どうしてって言ったら、だって結末を見せちゃったらネタバレになるでしょうというので。

高崎:普通はそう思います。

山田:僕はその時考えもしなかったの、そういうことを。それでとても腹が立ってきて(笑)。つまり、結末が分かってる映画、よくそういうのあるじゃないですか、結末最後まで言わないで。

高崎:はい、よくありますね。

山田:結末が分かってたら面白くなくなるような映画を僕はつくってるんじゃないと(笑)。いいんだ、そういう結末なんだと。だから良さそうじゃないかと見に行くってことだってあり得るだろうと。それで散々もめましてね。結果、こっちのを使ってもらったんですけど。

高崎:逆に監督の意向じゃないと実現しない気がします(笑)。落語もそうですよね、オチは分かっている。

山田:そう、その時そう言ったの。オチが分かっていて落語を聞くじゃないか。シェークスピアの芝居だってセリフまでちゃんと分かってて、みんな見に行くじゃないかと。

高崎:好きな映画は何度も見るし。でもよく考えるとやっぱりこれって…。

山田:「ネタバレ」なんて言葉はとてもひどい言葉だと思ってね。非常にバカにしてる。

高崎:すみません(笑)。そうですよね…気をつけなきゃ(笑)。「どこをどう切り出すと人に何が伝わるか」という話をするときに、このポスターの話をよくしています。

小津安二郎を見る黒澤明を見る山田洋次

高崎:どうしてもこのお話を聞きたいんですが、監督が松竹に入った時は、小津さんはまだ松竹にいらっしゃった?

山田:ええ、いました、いました。

高崎:かつ、東宝には黒澤明という怪物のような人がいて。淀川長治さんと監督の対談を読んだことがあるんですが、淀川さんが、山田さんが黒澤さんの自宅に行っているという話を聞いてすごく驚いていて。しかも映画の話をしているというのに、めちゃくちゃ嫉妬していて(笑)。自分が行くと批評家だからか映画の話は絶対にしてくれない。君にはそんなに映画の話をしているのか、って。実際よく黒澤さんのお宅には行かれていたんですか?

山田:ええ、僕は成城というところにいるんですが、黒澤さんも成城にいらしたからね。黒澤さんの晩年ですけど、「八月の狂詩曲」とか「まあだだよ」とかその前の作品かな、その頃から僕は割としょっちゅう黒澤さんの家に遊びにいったり、お正月に呼ばれたり。黒澤さんのスタッフと一緒にお正月、お酒を飲む会に加わったりしたことはよくあって。僕も、いわば長年の憧れの人でしたからね、行って黒澤さんと話ができるのはとてもうれしかったんだけども。小津さんとの話をしていいかな?

高崎:はい。

山田:今から60年も前ですよね、僕が松竹の撮影所に入った頃、まだ小津安二郎は健在で「彼岸花」とかそういう映画をつくっていた時代。最後はまあ「秋刀魚の味」で。当時の僕はまだ20代の、若い若い生意気な助監督だった時代で、僕の同じ世代の誰もが小津安二郎なんて全然認めなかったよね。つまり、単に古くさい映画でしかなかった。娘が嫁に行くのが悲しい、それだけでおしまいになるような映画のどこがいいんだと思ってたのね(笑)。

で、全然手法的にも、ローアングルで、ワイプとかフェードアウトとか、つまり映画的手法はまるで使わないでしょ。もちろんオーバーラップもしない。パンもしない、移動もしないんだからね。とにかくカット、カットを積み重ねてつくり上げていくというのが小津さん独特の映画で。当時の僕らにすればもうやたらに古くさいわけよ、それは。

で、黒澤明が「七人の侍」をつくったと。見に行くと、ものすごい500ミリの望遠レンズかなんかで馬が走るのをウワーッとパンしたり、複数のキャメラで大格闘シーンを撮ったりして、まあものすごいダイナミックで。もうこれじゃなきゃいけない、映画はこれなんだという、当時みんな圧倒的に黒澤明にみんな憧れたのね。

それに引き換え小津さんはなんだと、いつまでたったってダラダラと、夫婦はどうだとか兄弟はどうだとか(笑)。最後までそうでしたからね。ナンセンスと思ってたなぁ。それは大体の若者はそうだったんじゃないですか。でも僕はそういうものだと思うし、今でも若い大学生が小津さんの映画は素晴らしいと言うと、なんか、おまえ大丈夫かと言いたくなる(笑)。まずおまえの歳ではああいうものは否定していいんじゃないかという気持ちになったりもするんだけど。

それで僕自身が監督になってからですよね、だんだん、小津さんの映画ってすごいんだなと思うようになったし。それから、特に外国の人ですね、僕の寅さんなんか見て、小津の影響がある、なんて言うの。本当かなぁと思って(笑)。でも考えたら、僕の映画は常に家族が中心になっている。家族を中心に物語を考えるというのは、僕は松竹撮影所で育ったんだけど、当時松竹の映画には伝統としてあったんですね、ホームドラマというのは。その伝統の中心にいたのが小津安二郎で。

小津安二郎の映画ってのは、家族の微妙な心の触れ合いとか、気持ちの離れ方を、丁寧に丁寧に描きながら、一つの美の世界をつくり上げるというのが小津さんの世界。それがどんなにすごい技術かというのはね、分かり出したのは、僕も自分が監督になって何本も撮ってからなんですよ。小津さんってすごいなあと思い出して。

それからうんとしばらくして、黒澤さんと知り合いになって、おい、君も成城に遊びに来いよと言われて、黒澤さんの家に遊びに行ってたんだけど。ある日サンダル履きで、サンダル履きで行ける距離だったんでね、サンダル履きで黒澤さんの家に行って、2階に黒澤さんの書斎があるんだけど、門のところに立って、「黒澤さーん」と呼ぶと声が聞こえるんですよね。「おー」って言うので「山田です」と言うと、「入って来い」なんて。

高崎:へぇー。

山田:滅多に人はいない、普段お手伝いさんもいない。だから入りますって言ってガラガラ入っていって、2階の階段上がって、ひょいとドアを開けてみたら、黒澤さんはじーっとテレビ見てるのね。当時はまだビデオだったね。こっちに背中を向けてじーっと見てるんですよ。で、何見てるんだろうと思ったら、小津安二郎の「東京物語」のね、笠さんが映ってるのよ。その時、僕びっくりしたね。ああ、黒澤明が小津を見てるというのが(笑)。しばらく僕はそこにたたずんでいたんだけど、黒澤明という人はね、そういう時はものすごい集中力なの。本当にそこに近寄れないような、電波が出てるような、すごい集中力で見てるのね。だから僕はそばに近寄れないので、ずっと「東京物語」を見てました。

で、今日のことは一生忘れちゃいけないと。あの小津を、あの黒澤が、こんなに真剣に見ている、いったい今、黒澤さんは何を感じてるんだろう。もちろん黒澤さんはこの作品を何度も見てるに違いないんだけど、見ながらどんなことを思ってるんだろう。こういうユーモアは俺にはできないな、俺には出せないなと思ったりしてるんだろうかと。そんなことを思いながら、その日ずっと黒澤さんの背中を見ていたってことをいまだにまざまざと僕は覚えてます。黒澤さんはほんとに小津さんを尊敬していたね。

高崎:小津安二郎を見ている黒澤明を見ている山田洋次っていう(笑)。すごい構図になってるんですけど。

そろそろ時間なんですが、ここでもう一度だけ、「お帰り 寅さん」の予告を。

山田:さっきの?

高崎:山田さんのお話を聞いて、もう一回寅さんの予告を見ると、またちょっと違って見えるんじゃないかなと。

山田:ああ、そうか。どうですかね(笑)。

高崎:若い人にも見てもらいたいですね。寅さんをリアルタイムで知らない世代にも伝わるものがここにはあると思います。普遍的な、大切なものが。そして若い世代がこれをどんなふうに受け取るのかとても興味があります。

山田:もう40年以上前になっちゃうけど、寅さんがガーッと人気が出て、映画館で上映している頃、あの頃の映画館っていうのはホラ、今みたいに座席指定でもないし、いつでも入れたし。また2本立てかなんかで、ぎゅうぎゅう詰めで、お正月なんかは中に入れなくて。タバコも吸ったし、ビールは飲んだし、ワーワー叫びましたよね、みんなお客さんが。いいぞーとかなんとか。本当に映画館はにぎやかだったし、映画を見る人たちもなんか元気だったような気がするなあ。

今はとてもみんな行儀が良くなって、時間も決まってるし、おまけにほら、大声出したらいけませんなんて余計なことを(笑)。何言ってんだと僕は言いたいね。大きなお世話じゃないかと。おかしけりゃ笑えばいいじゃないかってね。隣の人とワーワー語り合えばいいじゃないかと。

高崎:注意ばっかりされますよね(笑)。

山田:そういうことが今の時代で、そういう時代だからこそ寅さんを見てほしい。寅さんなんか一番怒るんじゃないかなぁ。ああいうの聞いたら。何言ってやがるってことになる。

高崎:面白いなら声を出せと(笑)。

山田:つまんなきゃつまんないと言えって。金返せって言えばいいじゃない。

高崎:「お帰り 寅さん」は、何回か声出して笑っちゃいます。そして不思議なんですが、笑った瞬間に感情が緩むのか涙がこぼれるんです。

山田:そういうことあるね、笑いながら涙が出るってことあるねぇ。

高崎:山田監督、長い時間ありがとうございました。監督まだしゃべりたそうに(笑)。

山田:いやいや(笑)。

※後日、山田監督から小説の感想コメントをいただきました。

高崎君が愛情を込めて描いたあの時代の、

ヒリヒリするほど過激でパセティックで痛々しい青春群像。

それが現代の読者には胸をつかれるほど愛おしくてなつかしいのは何故だろうか。

山田洋次

この記事は参考になりましたか?