企業が成長するために取り組むべきこと。顧客接点、UX、組織づくり

電通による“人”起点のマーケティング「People Driven Marketing(※)」(ピープル・ドリブン・マーケティング)も、4年目を迎え、「PDM4.0」として大きく進化しました。

本連載では、電通人と企業のゲストたちが、マーケティングとデータの未来を語った「People Driven Marketing® 実践ウェビナー2020」3日間の模様を、ダイジェストでレポートします。

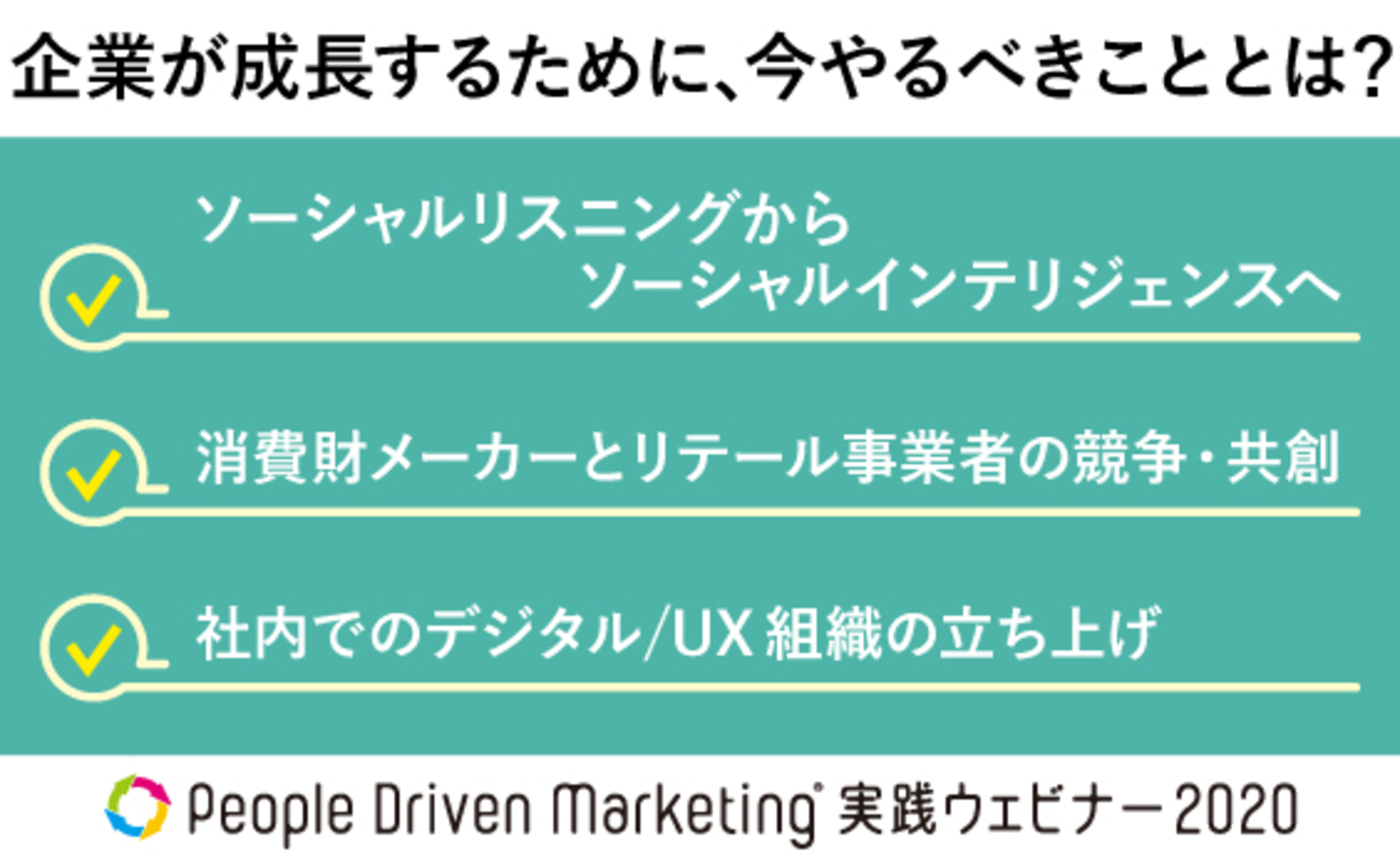

今回ご紹介するのは「ソーシャルデータ活用」「消費財メーカーとリテールによる競争・共創」「デジタル/UX組織の立ち上げ」をテーマした三つのセッションです。

※People Driven Marketing

https://www.dentsu.co.jp/business/pdm/

電通が提唱する、データ&デジタル時代に対応した“人”基点の統合マーケティング・フレームワーク。課題を人(People)基点で捉え直し、電通グループが持つ最先端のマーケティング手法を統合して、顧客の持続的な成長を支援していく。

ソーシャルデータ活用に立ちはだかる「ユーザーボリューム・時差・指標」の3問題

今やSNSをはじめとするソーシャルメディアと、そこから得られる生活者データ(=ソーシャルデータ)の活用は、マーケティングに不可欠です。

「ソーシャルデータからブランドの顧客体験へ─生活者とつながるマーケティングの時代に─」と題したセッションでは、電通の郡司晶子氏と、電通のグループ企業・DataCurrentから大驛貴士氏が登壇。

ソーシャルデータを豊かで幸せな顧客体験につなげるためのソリューションについて解説しました。

デジタルマーケティング、特にコミュニケーション領域に長年取り組んできた郡司氏によれば、2010年ごろから本格化した企業のソーシャルメディア活用は年々高度化が進み、現在ではソーシャルデータを商品開発の参考にしたり、ソーシャルメディアとECの連携も行われているといいます。

「中でもソーシャルデータの活用においては、最初はブランドの評判をモニターする“ソーシャルモニタリング”。やがて生活者の生の声を聞く“ソーシャルリスニング”へ移行し、キャンペーン成果の測定や生活者のインサイト分析に活用されるようになりました。そして現在は“ソーシャルインテリジェンス”、リアルタイムで顧客ニーズとモーメントを捉えるところまで進化しています」(郡司氏)

郡司氏はデジタル時代には「ユーザーが欲しいコンテンツ、欲しい情報、欲しいサービスや商品を、欲しいタイミングと場所で提供すること」が必要だとし、ソーシャルデータを「生活者の本音をリアルタイムで把握し、良い顧客体験をつくるための重要な手段」と位置付けました。一方で、高度化したデータ活用の現場では、業務が分断されがちという課題も挙げました。

「例えば、『日焼けしたくない』とツイートしているユーザーに対して、そのタイミングで広告配信しようと計画したとします。しかし、いざ実行したらキーワードをツイートしている人が少な過ぎたり、あるいは配信のタイミングを逃してしまうといった問題が、一定頻度で発生します」(郡司氏)

それゆえ、より良い顧客体験を生み出すためには、チームメンバーが連携して分断された業務をつなげていく必要があると結論づけました。

こうした課題を解決すべく発足したのが、国内電通グループのデジタル系7社による横断プロジェクトチーム「Dentsu Engagement 360」です。同プロジェクトはソーシャルデータ活用を軸に、新規顧客の獲得から既存顧客の育成まで、ワンストップのマーケティング支援を提供しています。

具体的なソリューションについて、データストラテジストの大驛氏は、「三つの問題と解決策」を挙げて説明しました。

課題①「ユーザーボリューム問題」

あるキーワード(以下KW)を投稿したユーザーに広告配信しようとしても、対象ユーザーボリュームが少なくて生かしきれない問題。

解決策:「『ヒストリカルKWターゲティング』というソリューションを開発しました。例えばTwitterでは、特定のKWをツイートしたユーザーのみならず、そのKWを検索したユーザー、関連投稿へコメントやシェアをしたユーザーも配信対象にできます。時間軸を過去に広げることによるユーザーボリュームの確保も可能です」(大驛氏)

課題②「時差問題」

ソーシャルリスニングから得たKWを基に広告配信しても、ユーザーに届いた時点では遅過ぎるという問題。

解決策:「『リアルタイムKWターゲティング』というソリューションで、事前に指定したKWをリアルタイムで検知し、ユーザーの気持ちが冷めないうちに配信します」(大驛氏)

課題③「指標問題」

“良い顧客体験”が企業の業績向上にどうつながったのか、適切に計測しきれない問題。

解決策:「例えばTwitterとの提携による計測プログラム『Measurement Pilot』があります。Twitter広告接触者データと、「購買データ」や「テレビCM接触者データ」などを掛け合わせることで、ユーザーのオフライン行動を可視化し、より柔軟な分析を可能にしました」(大驛氏)

大驛氏は、これらは「KIZUNA COMMUNICATION」というサービスのうち「ID連携」領域のメニュー例だといい、「他にも豊富なサービス、メニューがあり、Dentsu Engagement 360のプロジェクトを通じてクライアント個々のニーズに沿ったソリューションを提案していきたい」と述べてセッションを締めくくりました。

「Do!Solutions」の記事はこちら。

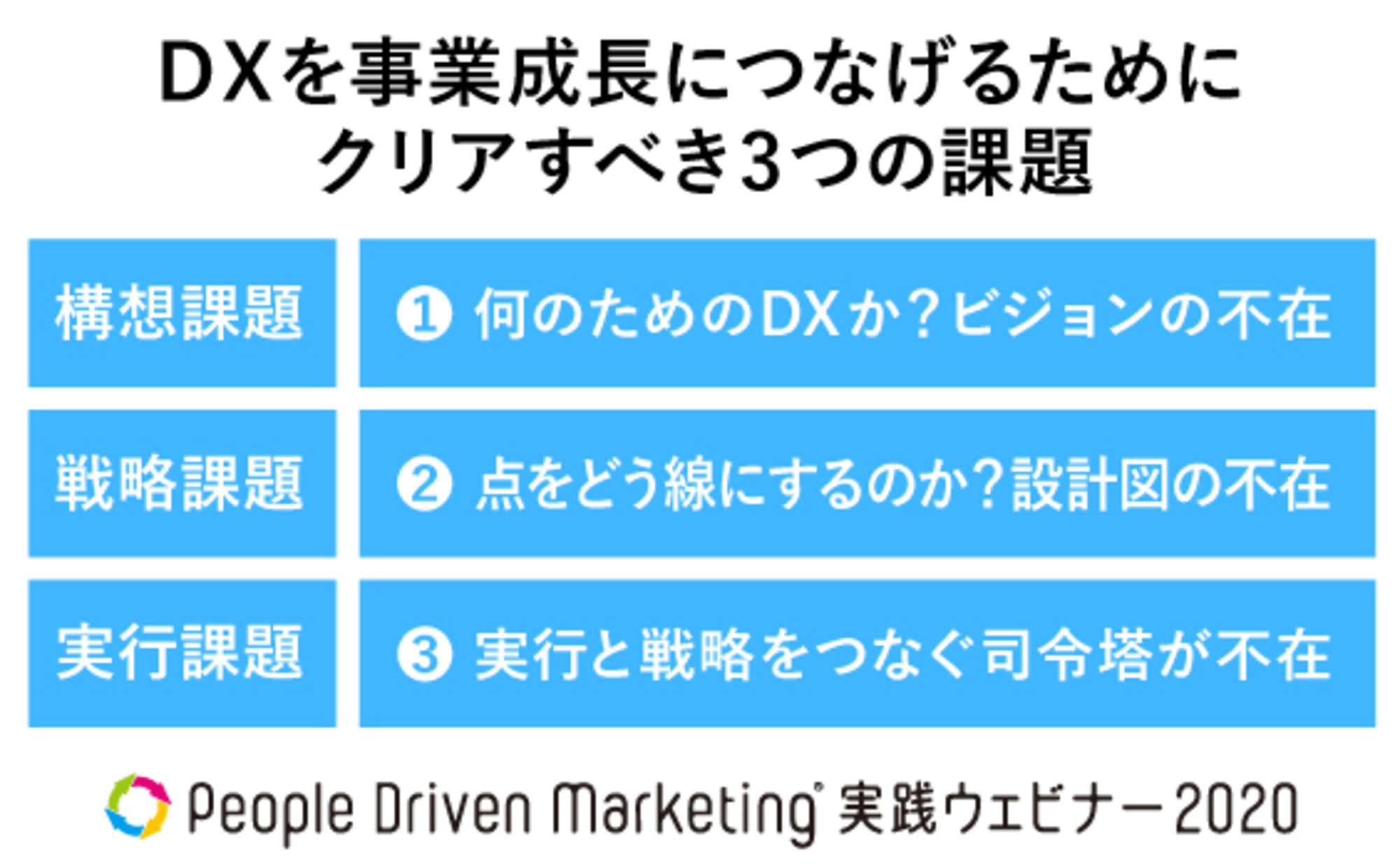

消費財メーカーはリテール事業者との競争・共創の時代へ。勝ち抜くためのDXとは?

「流通と競争&共創する消費財メーカーの事業DX」と題したセッションに、日本マイクロソフトの藤井創一氏と、電通デジタルの八木克全氏が登壇。企業のDX企画・運用支援で協業を進める両社の視点から、消費財メーカー変革のポイントを解説しました。

これまで多くのデジタルサービスを開発・推進してきた八木氏は冒頭、「リテール事業者の急速なDXが消費財メーカーを巻き込みつつある」として、アメリカのリテール大手ウォルマートの事例を紹介。

「ウォルマートでは、現在カーブサイドピックアップ(※)などのサービスが好調。コロナ禍中でも“Buy Online,Pickup In Store”の仕組みを定着させ、順調に新規顧客を獲得しました」(八木氏)

※ カーブサイドピックアップ=顧客がインターネットで注文した商品を、実店舗でドライブスルーのように受け取れるサービス。

さらに八木氏は、ウォルマートがEC領域でもシェアを急拡大しているデータを提示。同社アプリは5800万ユーザーを獲得し、アプリランキングではすでにアマゾンを抜いています。

そしてアプリなどの“リテールDX”で顧客理解を深め、効果的な販促ができるようになったウォルマートでは、今や顧客の約84%が同社のPB(プライベートブランド)商品を購入しているといいます。

「ウォルマートはすでに商品数の約50%がPB商品です。消費財メーカーも、より顧客を理解し、顧客が望む商品や体験を提供しないと、優れた顧客体験とPBを持つリテール事業者に飲み込まれてしまいます」(八木氏)

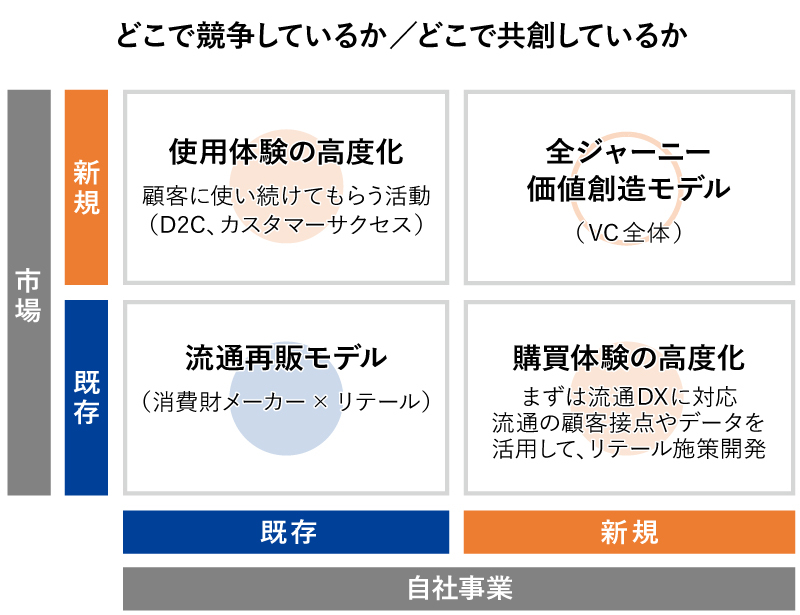

また八木氏は、従来のバリューチェーンでは、消費財メーカーが生活者の“興味体験”を、リテール事業者が“購買体験”を、そしてまたメーカーが“使用体験”を担っていたが、「DXで境目がなくなってきた」と指摘。今後の消費財メーカーに三つの視点を提示しました。

①データを介したバリューチェーンの“共創”

「リテール事業者から提供されたデータに基づき需要予測をするなど、一方的に流れていた情報が行き来することで、単純なコラボではない“共創”につながります」(八木氏)

②バリューチェーンを伸長するリテール事業者との“競争&共創”

「リテール事業者が商品開発力を高め、消費財メーカーとの“競争”が加速しますが、メーカー側も、例えば商品開発部門と顧客対応部門の連携でユーザーサポートまでパッケージ化するなど、高単価で売れる商品をつくれるはず。それをリテールに提供する“共創”もあり得ます」(八木氏)

③消費財メーカーがリテール側に入っていくことによる“競争”

「逆にメーカー側がリテール側に入っていくことで、直接の顧客接点やデータを得るチャンスも生まれます。そのために新たに“購買体験提供”の機能をつくる必要があります」(八木氏)

そして「従来は部門ごとにデータを活用していたが、これからは組織全体をつなぐデータ統合が必須」だと提言。変革の実現には、データの取得・分析・活用に課題があると言い、藤井氏にバトンを渡しました。

日本マイクロソフトで流通業向けの戦略策定や市場開拓を担当してきた藤井氏は、「われわれデジタルプラットフォームを提供するベンダーにも同じ課題意識がある」と同意。

マイクロソフトでは、ウォルマートをはじめ多くのリテール事業者とパートナーシップを結び、DXを支援しつつ、お互いのビジネスを進化させているといいます。

「例えばグローバル企業では、各国に分散する膨大なマーケティングデータの統合が難しく、効果的な活用に課題がありました。しかし、今のテクノロジーなら、膨大なデータを迅速かつ安価に統合・活用できます」(藤井氏)

そして実際に消費財メーカーと共に取り組んだグローバルキャンペーンや、マイクロソフトのデジタル基盤を利用したリテール事業者と消費者メーカーの共創例を紹介しました。

続けて自社のクラウド基盤Azureに触れ、「クラウドは“利用型”のサービス。始めたいときに迅速に始められて、やめたいときも迅速にやめられる特性があり、現在の変化の速い市場に対応しやすい」と解説。柔軟なデジタル基盤の必要性を強調しました。

また藤井氏は、変化が常態化した時代には、個別の取り組み結果を組織で共有し、それを次の改善へとつなげる「デジタルフィードバックループ」が重要になると述べました。

八木氏も「柔軟なデジタル基盤を利用することで、消費財メーカーのDXも事業収益につながる形で実現できる」と見解を示し、セッションを終えました。

「Do!Solutions」の記事はこちら。

社内のデジタル/UX組織、「立ち上げ期」「実践期」「拡大期」の3ステップとは?

「常駐型支援で実現するデジタル/UX組織の垂直立上げ」と題したセッションでは、NTTドコモの南部美貴氏と、電通デジタルの小浪宏信氏が登壇。

NTTドコモの事例を基に、デジタル/UX組織の成長フローごとに出てくる課題や、成果を上げるためのポイントを解説しました。

電通デジタルでUX設計を中心に企業の変革支援に取り組んでいる小浪氏は、新設組織の成長フローは「立ち上げ期」「実践期」「拡大期」の3ステップに分けられるといいます。

NTTドコモでデジタル/UX組織「デジタルマーケティング推進部」(以下、デジ推)を統括してきた南部氏も、「デジ推もこの3ステップをたどっていた」と同意しました。

「2015年にドコモ契約者以外でも使える共通事業『dポイント』を開始し、2018年には全社的な会員サービス事業基盤へと大きな舵を切りました。このタイミングで、システム部門、データ分析部門、dポイント会員統括組織の一部などを統合し、デジ推を立ち上げました」(南部氏)

「デジ推」の主なミッションは、全社的なDXの推進と、dポイント会員への事業を行うための基盤づくり。電通デジタルはデジ推の立ち上げから現在まで深く関わっているといいます。

南部氏は電通デジタルの果たした役割について「まず、デジ推を“全社的なデジタルマーケティングを最適に実践できる組織”へと成長させる全体シナリオを提案いただきました」と述べました。

小浪氏は、デジタル/UX組織の立ち上げには「戦略」「体制・人材開発」「データ活用基盤」「業務オペレーション」の四つの切り口で共通の課題を抱えがちだと考察します。

3ステップの中でデジ推と電通デジタルがこれらの課題にどう取り組んだかを、南部氏が語りました。

①立ち上げ期の課題

- 戦略……どのような経営課題を解決するのか?

- 体制・人材開発……立ち上げ時にはどのような体制を用意すべきか?

- データ活用基盤……立ち上げ時に必要なデータ活用基盤とは?

- 業務オペレーション……何から手をつけるべきか?

データ基盤を整備して、ビジネスを“顧客体験軸”にシフトするのがDXのポイント。そのため、立ち上げ期には何よりもマーケティングオートメーション(MA)の環境整備を最優先したと南部氏は言います。

「デジタルマーケティングのメリットを社内に浸透させるには、MAでいかにお客さまとの距離を縮められるのか、実践して結果を見せるしかありませんでした」(南部氏)

しかし初期のデジ推はシステム系の人材が中心で、カスタマージャーニー設計や、顧客一人一人の“今”に応じたシナリオ生成を行うマーケターが不足していました。南部氏がデジ推に合流したのは、そうした顧客コミュニケーションとMAを組み合わせたデジタルマーケティング実践のためでした。

②実践期の課題

- 戦略……推進力をもって戦略を実行するためには?

- 体制・人材開発……施策実践に必要な組織体制とは?

- データ活用基盤……データ活用環境をどのように運用すべきか?

- 業務オペレーション……施策実践はどのように計画すべきか?

各事業で会員獲得・活性化施策の実行をひたすら繰り返し、ベストプラクティスづくりに取り組んだデジ推。従来独立していた回線料金プランや各種サービス、ポイント・決済の各チームをすべて“横断”して情報を集め、顧客へのアプローチを最適化していきました。

この際、さまざまな施策の立案から実行まで、「電通デジタルの力を借りてフルパワーで進めた」と南部氏は言います。小浪氏は、「NTTドコモの各事業部に、すでに電通デジタルの社員が多く常駐していたため、デジ推と各事業部の横の連携が、よりスムーズになったのではないか」と語りました。

③拡大期の課題

- 戦略……どのように戦略を浸透させるか?

- 体制・人材開発……部署横断的な取り組みへと横展開を図るには?

- データ活用基盤……全社的なデータ活用時に求められる環境とは?

- 業務オペレーション……各事業主体をどのように巻き込むか?

2018年の発足から2年、デジ推は拡大期に差し掛かりつつあります。2020年7月からはスマートライフビジネス本部の一部と合併し、「マーケティングプラットフォーム本部」へと形を変えました。

「デジタル戦略を浸透させるために本部を立ち上げたと、社内外にアナウンスしています。経営層も定期的にデジタル推進を後押しするよう発信しているので、取り組みはますます加速するでしょう」(南部氏)

小浪氏は、「社風に応じて、デジタル/UX組織の最終形は異なる」とし、NTTドコモにおいては「マーケティングプラットフォーム本部」というUX統括部署ができ、「営業本部」「スマートライフビジネス本部」といった他の本部と横に連携する形がベストだったとの見解を示しました。

南部氏もこれに同意し、これまで以上に顧客体験中心のデジタルマーケティングを発展させていくとの決意を語り、セッションを終えました。

「Do!Solutions」の記事はこちら。

※本ウェビナーのより詳細なレポートは、「Do!Solutions」の特集ページをご覧ください!

この記事は参考になりましたか?

著者

PDM® 実践ウェビナー2020

ニューノーマル時代にさらに加速する、“人”基点のマーケティングについて、顧客行動や企業のデジタルトランスフォーメーション、これからのブランドの在り方などさまざまな観点から、電通の知見を紹介。