クリエイティブが、「データ×ブランド体験」を実現する

電通による“人”基点のマーケティング「People Driven Marketing(※)」(ピープル・ドリブン・マーケティング)も、4年目を迎え、「PDM4.0」として大きく進化しました。

本連載では、電通人と企業のゲストたちが、マーケティングとデータの未来を語った「People Driven Marketing® 実践ウェビナー2020」3日間の模様を、ダイジェストでレポートします。

今回は、データテクノロジーをベースに顧客にとって有益なブランド体験をどう提供すればよいか。クリエイティブの重要性を具体事例とともに示した、三つのセッションをレポートします。

※People Driven Marketing

https://www.dentsu.co.jp/business/pdm/

電通が提唱する、データ&デジタル時代に対応した“人”基点の統合マーケティング・フレームワーク。課題を人(People)基点で捉え直し、電通グループが持つ最先端のマーケティング手法を統合して、顧客の持続的な成長を支援していく。

Google×PDMで広がる「データテクノロジー×クリエイティビティー」の可能性

本セッションでは、GoogleのData Strategy Leadを務める姜哲浩(カン・チョルホ)氏、電通デジタルのData Management Consultantである福島ゆかり氏、電通プランニングディレクターの谷澤正文氏が登壇。各社の立場からデータテクノロジー×クリエイティビティーの現在地と未来を語り合いました。

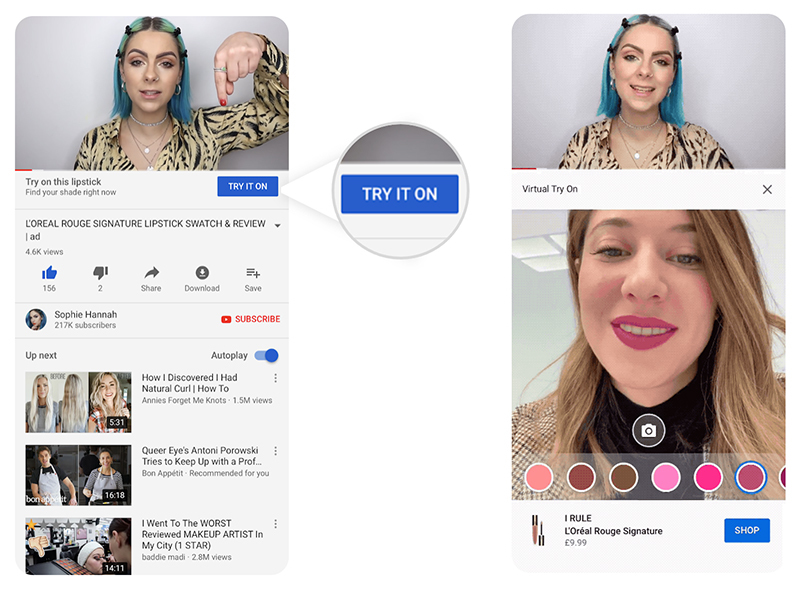

まず姜氏が、テクノロジー技術とクリエイティビティーを掛け合わせた近年の事例を紹介しました。YouTubeのリップスティックの広告コンテンツでは、動画の下に「TRY IT ON(試してみる)」というボタンが出現。クリックするとユーザーの顔が表示され、リップの色がリアルタイムで変わります。

「顔認識技術を用いることで、まるで自分の唇にリップを塗っているような表現を可能にします」と姜氏。他にも、スマートフォンのGoogle Lens (※)を本にかざすと、その本に関連するコンテンツがスマホ上で表現されるクリエイティブ事例も紹介。

「3DやVR、ジャイロセンサーといったテクノロジー技術を活用することで、広告の自由度はどんどん高まっていくでしょう」と姜氏は予測しました。

※Google Lens:Googleのアプリ。調べたいものにスマートフォンのカメラをかざすと、情報を検索し、表示してくれる。

しかし、どんなに広告が進化しても、ユーザーと適切なコミュニケーションを取れなければ購買には至りません。そこでGoogleが活用しているのが「バタフライサーキット」というコミュニケーションプランニング方法。ユーザーの行動パターンを蝶の飛び方に見立てた上で、

「バタフライサーキット全体に網を張り、必要なタイミングで捕まえる」

「クリエイティブの力でユーザーの動機を誘導し、ブランド理解を深めていく」

「購買を後押しするようなセレンディピティー」

の3点が重要だと姜氏は述べました。

続いて電通デジタルの福島氏が、データ基盤を開発・実装するために重要となるポイントを整理しました。会員・購買などの自社データとユーザーのウェブ行動履歴、外部データなどは「Google Cloud Platform」のようなカスタマーデータプラットフォーム(CDP)で統合・分析し、そのデータを活用した施策・運用はマーケティング担当が中心となって行います。

その際、検討しなければならないことを福島氏は「収集/統合/分析/活用」の4フェーズに分類し、下記の六つのポイントにまとめました。

■収集

①「データの用途を決めてからCDPを作る」「全データをCDPに収集して、用途は後で考える」の2パターンから、進め方を検討する

②実現可否にかかわらずKPIを設定し、「何をするのか」を定める

■統合

③データ統合に必要な固有IDの有無確認

■分析

④データ分析の方針、機械学習の有無など設計を検討する

■活用

⑤施策・運用が可能なツールの選定

⑥構築したCDPへの外部データ追加の検討

最後に、谷澤氏と姜氏がデータテクノロジー×クリエイティビティーの未来について展望を示しました。

姜氏はGoogleの広告キャンペーンを調査したところ、「成果の70%がクリエイティブにかかっていることが明らかになりました」と、クリエイティブの価値を強調。アメリカのGoogle本社では、プランニングの段階からメディア専門家、データサイエンティスト、アナリストに加えてクリエイティブの専門家が参加していることを紹介し、「スペシャリストが集まるところからストーリーが始まる。こうした動きが日本でも定着していくと、もっと面白くなると思います」と見解を述べました。

谷澤氏も姜氏の意見に同調した上で、「チームのつくり方、意思決定のスピード感が今後大きく変わる」と予測。

「ウェブサイトのデザインやメルマガのコンテンツなど、表に見える部分はもちろんのこと、その裏にある見えない部分のデータテクノロジー×クリエイティビティーが成果に大きな影響を及ぼすことになります」と谷澤氏は述べました。

「Do!Solutions」の記事はこちら。

OMO時代の顧客体験はどのように向上させるべきか?

次のセッションでは、積水ハウス広告宣伝部の竹原賢一氏と、電通データドリブン・クリエーティブ・センター長の並河進氏が登壇。オンラインとオフラインを統合するマーケティング手法「OMO」(Online Merges Offline)がトレンドになる中、積水ハウスが実施した「おうちで住まいづくり」の事例をもとに、OMOで目指すべき「顧客体験」を探りました。

「おうちで住まいづくり」は、住まいづくりのウェブ打ち合わせをはじめ、オンラインで展示場の接客を擬似体験できるYouTube動画や、展示場を体験できるVRゴーグルのプレゼントなどを行うキャンペーンです。

「コロナ禍で住宅展示場の来場者数が激減し、既存顧客との折衝も中断。新規顧客へのアプローチも困難になりました。こうした課題を解決するためにキャンペーンを立ち上げることにしたのです」と、竹原氏はプロジェクト発足の経緯を説明しました。

1日の遅れがチャンスロスにつながるため、電通はオリエンテーションから2週間で専用サイトを構築し、キャンペーンを開始。少人数で撮影を行い、全国各地の展示場で横展開できるように、スタッフが自分たちだけで撮影するためのマニュアルも作成しました。

ローンチ後、資料請求が前年比約200%と急増し、早々にテレビCMの制作が決定。リモートで撮影し、キックオフから2週間で納品という、これまたスピーディーな対応を行ったとのこと。

結果、8月の受注数は前年比116%に伸長。「当社の代表をはじめ、営業メンバーも含めた社員全員が、危機的状況を乗り切るために同じベクトルを向けた。スピード感を持って実行したことが、成果に結びついたのだと思います」と竹原氏は振り返りました。

続いて、並河氏の「オンラインとオフラインの顧客体験を、それぞれどのように位置づけているのか?」という質問に対し、竹原氏は「当社の情報を収集していただく際に、いかにお客さまの状況に合わせられるかが重要です。オンラインとオフラインを切り分けるのではなく、どのチャネルでもお客さまの体験にきっちりコミットし、トータルで当社の魅力を伝えていけるようにしたい」と述べました。

並河氏は、「これまでは住宅展示場に足を運んだときが勝負でしたが、今後はお客さまがオンラインで情報収集する段階も勝負になりそうですね」と、コロナ禍以降の顧客接点の変化について言及。「営業の場だけでなく、企業が提供している場所やモノ、すべてが顧客接点になる。そのように発想を変えると、可能性がすごく広がります」と述べました。

竹原氏もその意見に同調し、「リアルでもバーチャルでも、顧客接点を増やすことが重要です。当社の事業はオフィスビルやマンション、賃貸住宅、海外輸出など幅広いので、実はここにも積水ハウスがあるんだという発見も含めて、上質な体験をお届けしたい」と語りました。

最後に竹原氏は、現場の魅力をデジタルで顧客に擬似体験してもらうことの重要性を述べました。

「当社の強みは、社員の“人としての魅力”と、建物へのこだわりです。こうしたリアルの魅力をバーチャルで体験していただき、さらにリアルでも体験していただく。当社のイメージを一気通貫でいかに伝えられるかが大事で、それこそがクリエイティブが担う大事な役割になるでしょう」(竹原氏)

並河氏も「リアリティーの世界とイメージの世界。両方とも組み立てて一貫したクリエイティブをつくっていく。そこが、どのような企業においてもOMOを成功させる上で重要なポイントになると思います」との見解を示しました。

「Do!Solutions」の記事はこちら。

データとクリエイティブの着眼点

最後のセッションは、電通クリエイティブディレクターの池田一彦氏と志村和広氏、ソリューションディレクターの大島聡氏が登壇。テーマは、「データの未来、クリエーティビティで社会と事業を変えていく」。

冒頭、大島氏は、多様化・複雑化するデータについて「ビジネスが良くなるためには、これまでとデータの見方やアプローチを変え、本当に見るべきデータは何かを捉えることが大事」と述べ、クリエイティブに対しては「表現領域にとどまるものではなく、社会と事業変革につながる『着眼点』そのものだ」と語りました。その具体事例としてセッションでは、電通の二つの新しい取り組みを紹介。

一つは、池田氏が手掛けた、オーダーメードペットフードのサブスクリプションサービス「BODY CALL」です。池田氏は、肥満やアレルギーなどと関連することから“第二の脳”と呼ばれる腸内フローラのデータに着目。データをパーソナライズし、顧客の愛犬に最適なペットフードを一生にわたって提供するサービスを構築しました。

サービスを思いついた経緯について池田氏は、「ペットのマーケットは全て飼い主による代理購買です。買ったものをワンちゃんが本当に満足しているかは誰にも分かりません。ワンちゃんと会話ができないなら、体の声を聞いてあげることがすごく重要だと思いました。さまざまな生体データの中でも、食事の影響を受けやすいという理由で腸内フローラに着目しました」と述べました。

もう一つの事例は志村氏による、マグロ目利き職人のAI「TUNA SCOPE」。大量のマグロの尾の断面画像を解析して、目利き職人の“暗黙知”を習得することで、アプリで簡単にマグロの品質判定ができるサービスです。焼津や三崎の工場、中国・大連の大きな工場に導入されたことで大量のデータが蓄積され、近年はTUNA SCOPEで検品した最高ランクのマグロを商品化する動きにも進展しています。

このサービスを思いついたきっかけについて志村氏は、「もともとは、マグロの断面のデータをなんとかしようということから始まっていません。自分が普段食べるマグロの当たり外れをなんとかできないかと思っていたところ、たまたまテレビでマグロの仲買人を見て、アイデアが生まれました。そういう意味では、『マグロの断面』という、初めはデータではなかったものをデータ化したといえます」。

大島氏は、二人の話に共通するポイントとして、「データを“手段のひとつ”としていること」を挙げ、「実現したい未来や目的が最初にあって、そこに向かうときに“こういうデータが必要なんじゃないか?”という発想が生まれている」と述べました。

最後に大島氏は、マーケティングを進化させるために、これからデータとの向き合う中で大切にするべきポイントを挙げました。

・データを活用する目的や意義を考えること

・データ化されていないものを開拓する精神

・データを活用することに対する顧客の共感

・パートナー企業との連携とデータの共有

まとめとして、自社だけのためではなく、社会の課題解決、より良い社会の実現のためにどのようにデータを活用できるかが大事であり、着眼点ひとつでビジネスのスケールは大きくなっていくと述べました。

「Do!Solutions」の記事はこちら。

※本ウェビナーのより詳細なレポートは、「Do!Solutions」の特集ページをご覧ください!

この記事は参考になりましたか?

著者

PDM® 実践ウェビナー2020

ニューノーマル時代にさらに加速する、“人”基点のマーケティングについて、顧客行動や企業のデジタルトランスフォーメーション、これからのブランドの在り方などさまざまな観点から、電通の知見を紹介。