DXの成功から、BX(ビジネストランスフォーメーション)の成功へ

電通による“人”基点のマーケティング「People Driven Marketing(※)」(ピープル・ドリブン・マーケティング)も、4年目を迎え、「PDM4.0」として大きく進化しました。

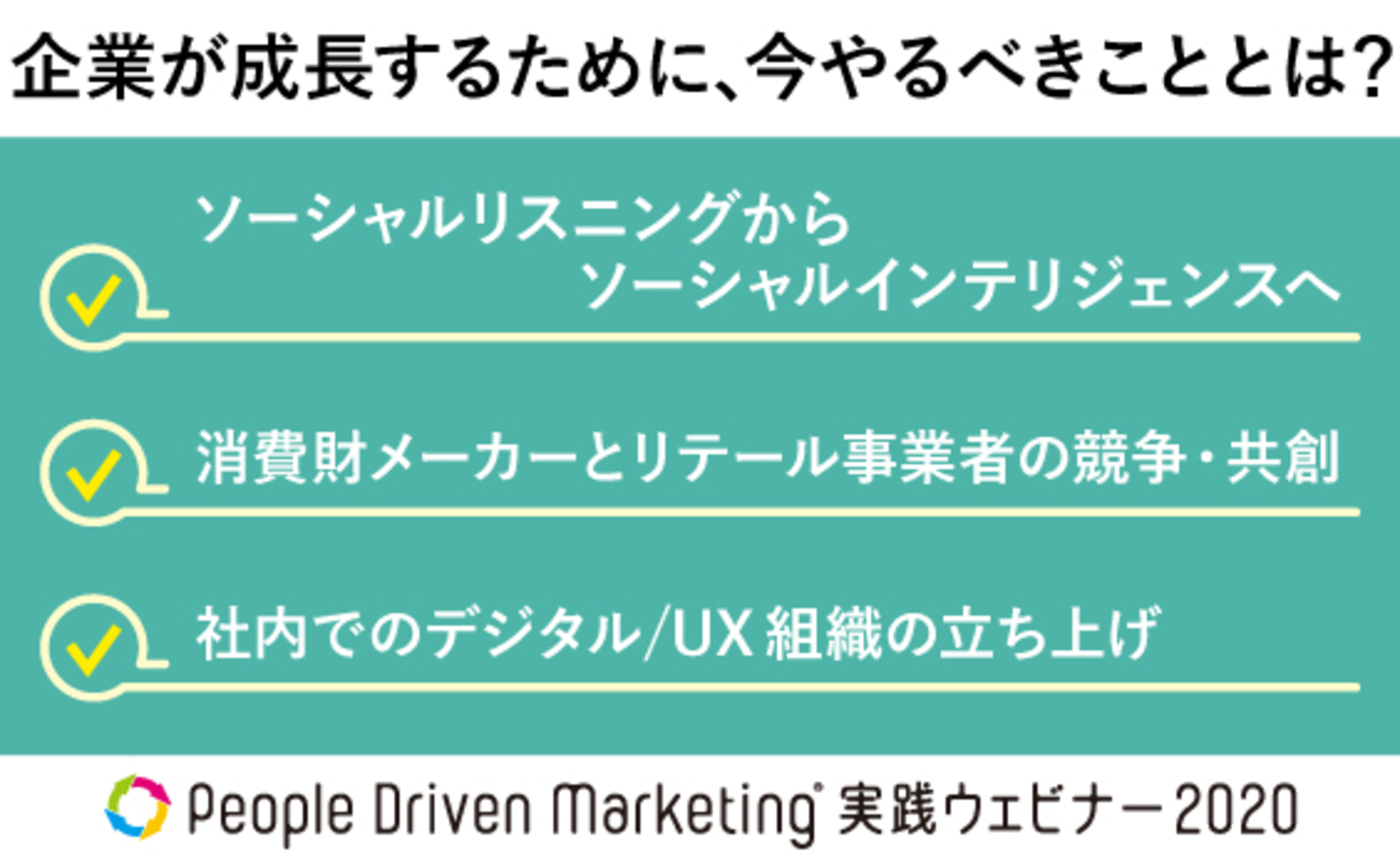

本連載では、電通人と企業のゲストたちが、マーケティングとデータの未来を語った「People Driven Marketing® 実践ウェビナー2020」3日間の模様を、ダイジェストでレポートします。

本記事では、明治安田生命保険が取り組んでいるデジタル起点の営業マーケティング改革をはじめ、NEW STANDARDのD2C時代に向けた新しいDXのビジネスモデルを紹介。また、電通デジタルが目指す、単なるデジタル化にとどまらないビジネス変革をもたらすためのDX実践法を解説します。

※People Driven Marketing

https://www.dentsu.co.jp/business/pdm/

電通が提唱する、データ&デジタル時代に対応した“人”基点の統合マーケティング・フレームワーク。課題を人(People)基点で捉え直し、電通グループが持つ最先端のマーケティング手法を統合して、顧客の持続的な成長を支援していく。

デジタル起点での生命保険の営業マーケティング改革

明治安田生命はデジタルマーケティングを起点とした営業改革に注力しています。その理由について、デジタルマーケティング開発グループの戸田典宏氏はこのように述べます。

「当社は以前からデジタルマーケティングに取り組み、デジタル広告からの送客に関しては一定の成果が得られていました。しかし以降の営業活動については営業職員任せになっており、“デジタルでの接点”と“リアルでの接点”のPDCAをバラバラに回している状態でした。この課題を解決すべく、デジタルを起点にしたオンオフ統合での営業マーケティング改革に着手したのです」

改革に向けて具体的に取り組んだ施策は五つあります。

【1】リーグ公式アプリ「Club J.LEAGUE」をはじめとしたJリーグとの連携

【2】マルチチャネルでのデジタルコミュニケーション

【3】デジタルデータを活用した営業支援

【4】コロナ禍で急速に需要が増える、非対面営業プロセスの推進

【5】オンオフ統合したPDCA

この五つの施策について、プロジェクトチームに参加した電通 マーケティング・プロデューサーの渡邉典文氏、電通デジタル デジタルストラテジー事業部長の坂本浩士氏がそれぞれポイントを解説しました。ウェブ電通報では三つの施策について紹介します。

リーグ公式アプリ「Club J.LEAGUE」をはじめとしたJリーグとの連携

2015年からJリーグのタイトルパートナーを務めている明治安田生命。Jリーグのファンとオンラインでの継続的な接点をつくるべく、Jリーグ公式アプリ「Club J.LEAGUE」を開発しました。

アプリは2017年のローンチ以来、順調に利用者数を伸ばし、毎月数10万人に利用されています。「試合に足を運んでくれるファンの行動の見える化、リピーターへの特別な体験の提供、ファンの主導で観客をスタジアムに呼び込むアンバサダープログラムなど、Jリーグの新規観戦者を増やす取り組みを実現しています」(渡邊氏)

マルチチャネルでのデジタルコミュニケーション

MA(マーケティングオートメーション)ツールとLINEを活用した、見込み顧客向けのナーチャリング(育成)シナリオを開発しました。LINEの設計は、公式アカウントAPIに精通した電通専門チームを立ち上げ、デジタルの先にある営業活動支援を含めた戦略を立案し、実装・配信・運用までワンストップで対応しています。

「LINEは一度つまらないと思われると見てもらいにくくなるため、幅広い興味カテゴリーを持つユーザーに合わせたコンテンツを継続的に配信するべく、マガジンハウスとのタイアップを導入しました」と坂本氏。

試行錯誤を重ね、プロジェクト開始から3年がたった現在も開封率40%超えを記録するなど、高い成果を維持し続けています。

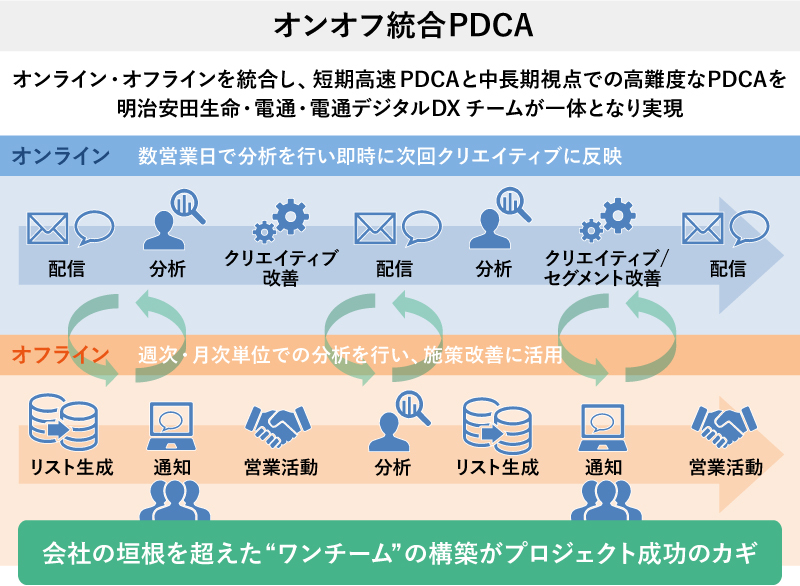

オンオフ統合したPDCA

プロジェクトのKGIを成約数の最大化と定義した上で、その過程である収集・維持・発見・資料請求・営業の五つの段階でKPIを設定し、きめ細かなPDCAを回しています。

ポイントは、オンオフ双方の指標を分断せず、統合したKPIを設定している点です。

「例えば、オンラインはメール配信から数日で速報分析を行い、次の配信までにクリエイティブを修正する高速PDCAを実行。オフラインは週次・月次単位で営業活動の結果を分析しながら、営業スタッフの方々にフィードバックをします。オンラインのクリエイティブやセグメントを改善しながら、同時に数カ月にわたってオフラインの営業活動のデータを補い、中長期視点でのPDCAを回しています」(渡邊氏)

こうした施策によって得られた成果は大きく二つあると戸田氏は述べます。

「一つは、Jリーグの協力により、ファン、Jリーグ、パートナーの三方良しを実現しながら、新たなデータ活用のカタチを生み出せたこと。もう一つは、ファーストパーティーデータをはじめとする、さまざまなデータを活用し、デジタル施策で営業活動の高度化をかなえたことです」(戸田氏)

「Do!Solutions」の記事はこちら。

生活者と共にブランドを育てる、D2C/DNVBとは?

本セッションでは、ビジネスデザインや事業開発を行うNEW STANDARD(旧TABILABO)代表の久志尚太郎氏、電通のソリューションプランナーである浅井康治氏、電通デジタルのデジタルコマース事業部長・三橋良平氏が登壇。時代と共に変化する人々の消費の価値観に対する、DXの可能性を語りました。

冒頭、三橋氏は生活者の消費に対する価値観が「モノ消費」から「コト消費」へと変化してきたことに触れ、さらに2010年以降はミレニアル世代の登場で「イミ消費」の時代に移りつつあると述べました。

イミ消費とは、「体験を得るために消費を行い、ブランドの哲学・世界観に共感できるかによって購買商品・サービス利用を決める」価値観のことを指します。

久志氏は、「ミレニアル世代以降のユーザーと事業を通して接する中で感じるのは、“高い社会課題意識からくる、つくられ過ぎた広告への嫌悪感”があること。加えて、パーパスやストーリーに敏感なユーザーが増えています」と述べ、この特徴がブランドのDXを考える上で重要だと指摘。

浅井氏も、「ミレニアル世代は、透明性やリアルな物語への共感を好む傾向にあります。単純にプロダクトや商品・サービスの良さだけではなく、その作り手の姿勢やビジョン、パーパスへの共感が商品・サービスの選択に大きく関わってきます」と久志氏の意見に賛同しました。

また、浅井氏はマーケティングも「マスで大きな網を張り、その中でターゲットに対して情報を届ける」という手法だけでなく、「“具体的な一人”を想定し、その人にどうすれば買ってもらえるかを考える」という逆算の手法が必要になると指摘。「プランを小さく検証しながら成功体験を重ねて、“具体的な一人”を特定していくプロトタイピング的なアプローチが求められます」と語りました。

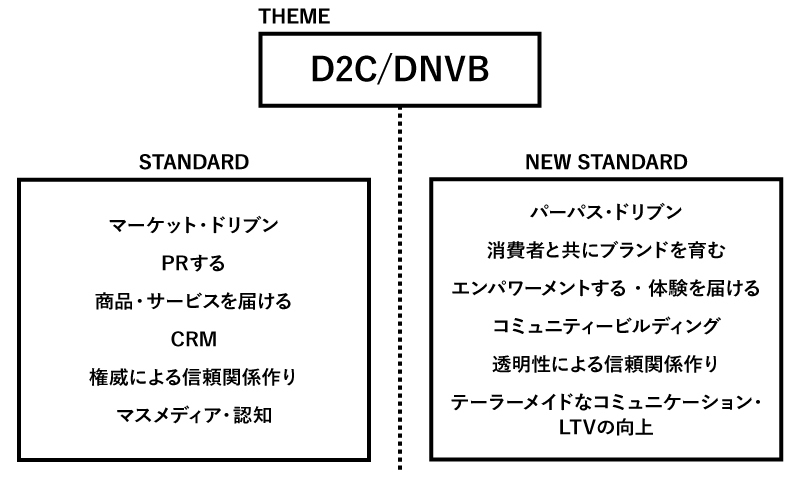

こうした前提を踏まえて、アメリカのEC業界で新たに注目されているビジネスモデルが「D2C/DNVB(デジタル・ネイティブ・バーチカル・ブランド)」です。

これは、ブランドが小売りやECプラットフォームを挟まずに直接商品・サービスを販売する「D2C」を一歩進めた考え方で、体験を通じて共感を獲得し、ファンを増やしながら販売する手法。

久志氏は「D2C/DNVBは、生活者と一緒にブランドをつくるという点に重きが置かれています。そのため、オープンなコミュニティー形成や、透明性を高めて生活者との信頼関係を構築することが重要視されています」と、その特徴を解説しました。

これを受けて三橋氏は「D2C/DNVBブランドに対するアジャストは、“商品の作り方、見せ方、売り方をデジタル化していく”ことに尽きます」と述べ、「EC=ネット通販」という概念そのものを刷新する時機が来ていることを示唆。

ECの新たな定義として「テクノロジーを使った新しいブランド体験・購買体験」を掲げ、これからはより広い視野で潮流を捉え、事業の成長を検討する必要があることを解説しました。

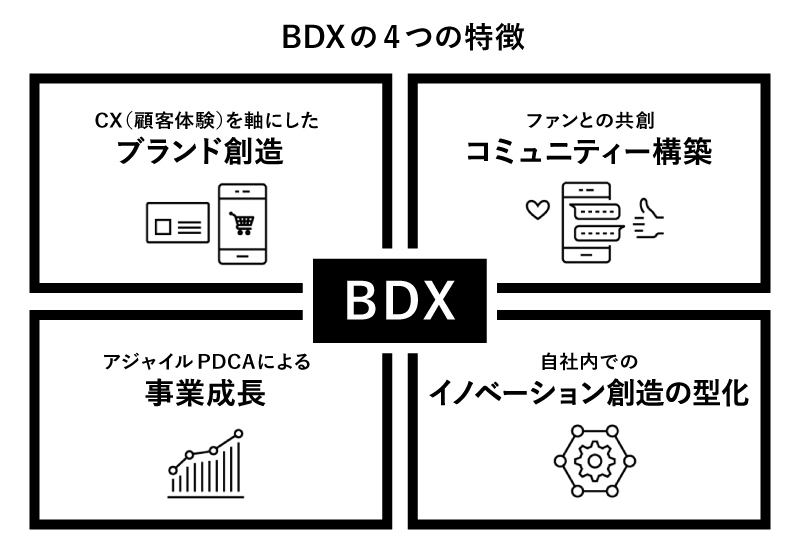

そして、こういったブランドの変革をサポートするために、NEW STANDARDと電通、電通デジタルが共同で「ブランド・デジタル・トランスフォーメーション」(以下、BDX)プロジェクトを開始したことに触れ、BDXの四つの特徴を紹介しました。

・ブランド創造

既存ブランドを再定義、または新しく創造する

・コミュニティー構築

コンテンツマーケティングやソーシャルメディアでユーザーと関係性をつくる

・事業成長

電通デジタルのデジタルマーケティングの知見を使い、BDXでの事業成長を支援

・イノベーションの創造の型化

社内で新規事業をつくるフォーマットを準備し、自走に結びつけるためサポート

久志氏は、「D2C/DNVBのメリット自体は理解できても、“やり方が分からない”“オンオフの活用が難しい”“インタラクティブにユーザーとコミュニケーションするのが難しい”といった課題を多くのブランドが抱えていると聞いています」と日本の現状に言及。

「しかし、構造さえ理解できれば、D2C/DNVBのビジネスモデルは一気に浸透していくと考えています。私たちもプロジェクトを通して、この新しいビジネスモデルの導入を積極的に支援していきます」と、今後の展望を述べました。

「Do!Solutions」の記事はこちら。

DX先進企業の「ビジネストランスフォーメーション」とは?

DXを実践する企業は年々増えていますが、「目的が曖昧」「手段が目的化している」といった悩みを抱えているケースが少なくありません。DXを事業成果に結びつけ、ビジネスの変革=BX(ビジネストランスフォーメーション)へとつなげるためには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか。

これまで電通デジタルで数多くの企業のDXを支援してきた、ビジネストランスフォーメーション部門・部門長の安田裕美子氏が、現状の課題と解決策を提示しました。

電通デジタルの調査では、約7割の日本企業がDXに着手していますが、ビジネスとして成果が明確に出ているのは、そのうち約2割だといいます。この要因について安田氏は、「あまり効果が出ていない企業の特徴は、業務効率化・改善活動にとどまっている点」と昨年実施した調査データから指摘。

安田氏は、DXには

1. デジタルによる業務改革

2. 顧客体験の変革

3. 商品サービス/事業モデルの変革

4. 企業のなりわい革新

の4ステップがあると説明。DXを実践する多くの企業がステップ2は着手しつつあるが、顧客接点のデジタル化でとどまっており、顧客を基点にした2と3を継続していかなければ新しい価値の創造や収益の創出、すなわちBXにはつながらないと語りました。

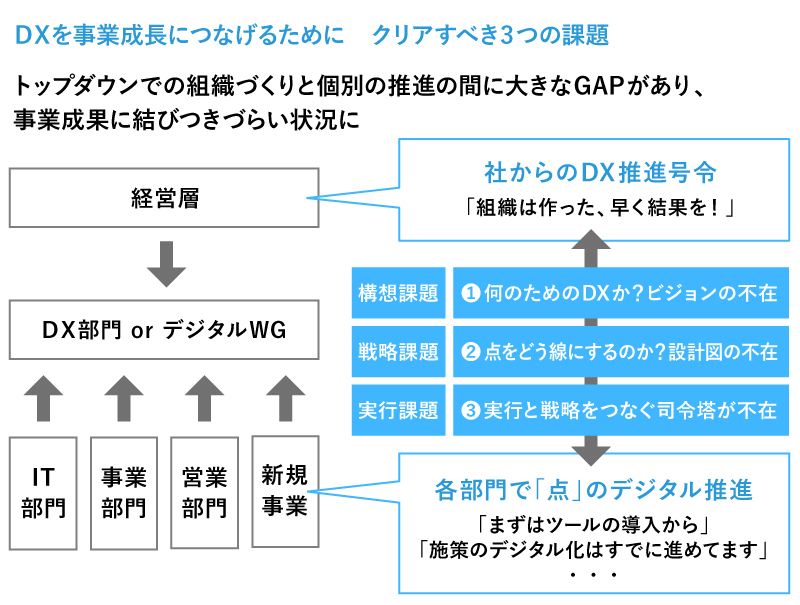

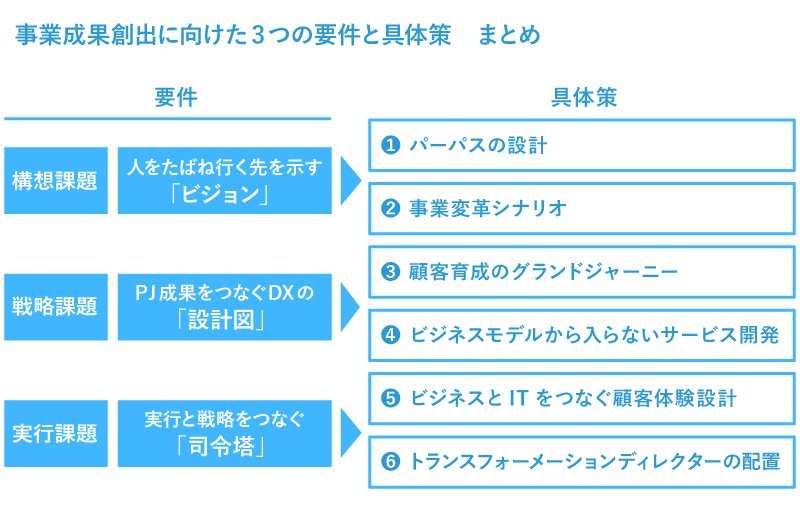

DXが進まない企業では、何がボトルネックになっているのでしょうか?安田氏は、

・本質的な目標やビジョンがない、あるいは社内に共有されていないことでDXが進展しないという「構想課題」

・各部門が進めているDXを顧客利用価値につなげるための設計図がないという「戦略課題」

・全体構想や戦略はあるが各実行部隊に連携する司令塔がいない「実行課題」

という要因を挙げます。

この三つの課題を解決するためのアプローチについて、安田氏はDX先進企業との実践事例を交えながら具体策を提示しました。

大手食品メーカーでは、成長市場ではなく、あくまで未来の顧客の変化に着目した新規事業開発手法を提案、伴走する中で新たなパーソナライズサービスの誕生につながったといいます。なおかつ、「これからの企業の新たな提供価値やなりわい」、つまり「パーパス」にまで踏み込んだことで、企業の中でDXへの取り組みの共通認識が生まれ、その後も継続した成果を生み出し続けていることを紹介しました。

また、大手耐久消費財企業のサブスクリプションビジネス立ち上げの事例からは、既存事業がまだ収益のほとんどを占める日本企業において、新たなビジネスモデル推進を行う際のキーポイントを解説。エネルギー企業の事例では、既存企業の重要アセットである顧客基盤をデジタル化し、その上にデジタルサービスを走らせる「顧客利用」に着目したカスタマージャーニーの設計と具現化の重要性を語りました。

最後に安田氏は「DXの成功には経営層のコミットメントが最重要であることは言わずもがなですが、それに加えて重要なことがあります。それはミドルリーダーの「自分ゴト化」です。ビジネス変革を起こすためには、既存事業から課題を改善するフォアキャスト思考だけではなく、未来のビジョンを起点に既存事業を見直すバックキャスト思考も欠かせません。その両輪を理解し具現化・実現できるのがミドル層リーダーであり、ビジネス変革の起爆剤になる方々だと思っています」と述べ、セッションを締めくくりました。

「Do!Solutions」の記事はこちら。

※本ウェビナーのより詳細なレポートは、「Do!Solutions」の特集ページをご覧ください!

この記事は参考になりましたか?

著者

PDM® 実践ウェビナー2020

ニューノーマル時代にさらに加速する、“人”基点のマーケティングについて、顧客行動や企業のデジタルトランスフォーメーション、これからのブランドの在り方などさまざまな観点から、電通の知見を紹介。