DEI(Diversity, Equity, Inclusion)は今や、多くの企業で「経営課題」の文脈で語られています。鍵となるのはトップの「リーダーシップ」。とはいえ、リーダーがいくら旗を振っても、現場が動かなければ何も変わりません。現場の従業員一人一人がいかにDEIを自分ゴトとし、自ら行動していくか。多くの経営層が頭を悩ませています。

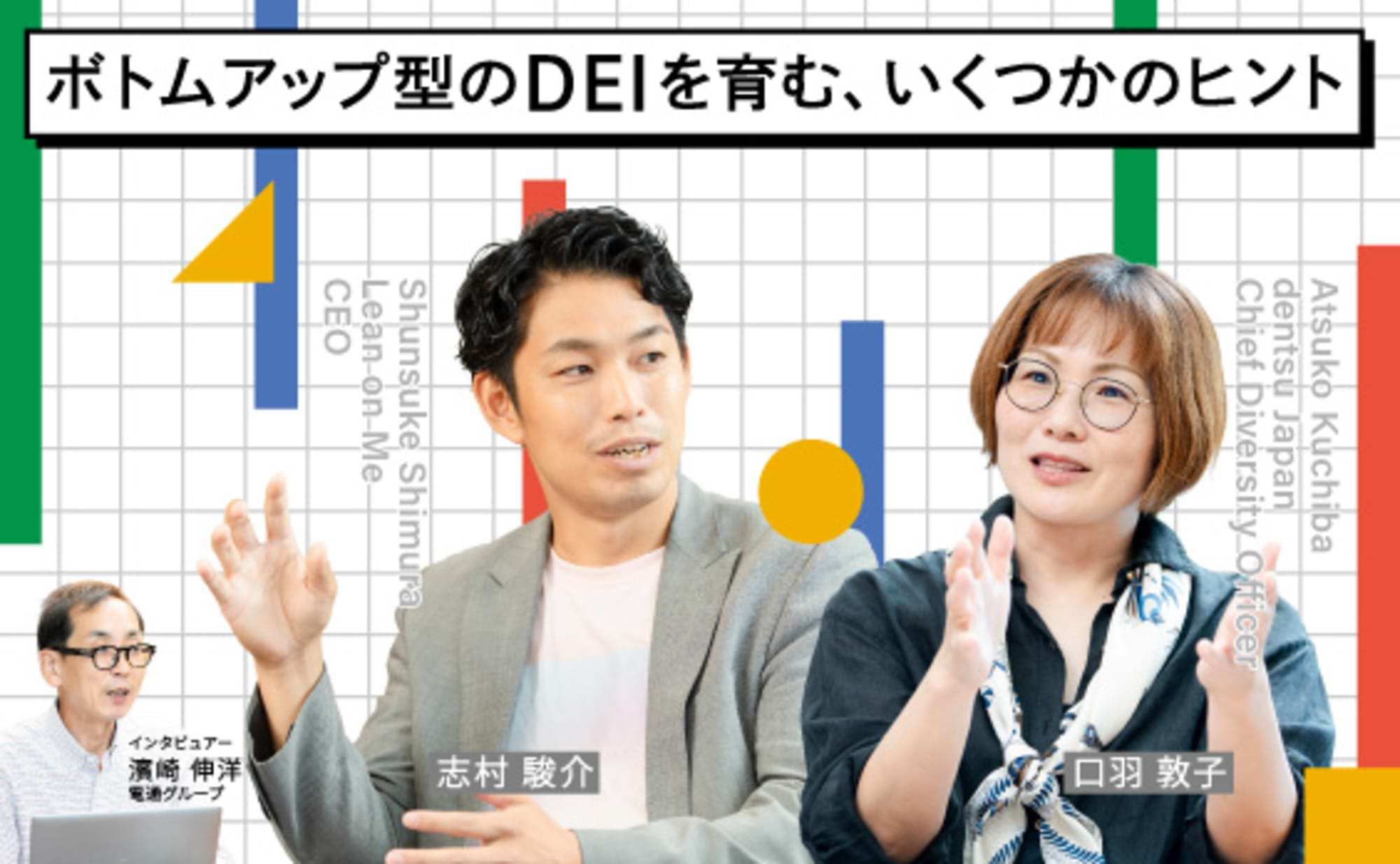

今回は「ボトムアップ型のDEI」をテーマに、障害福祉施設や企業の現場にeラーニングコンテンツを提供している株式会社Lean on Meの志村駿介氏と、dentsu Japanのチーフ・ダイバーシティ・オフィサーである口羽敦子氏が対談。同じくdentsu JapanでDEI推進を担当する濱崎伸洋氏の司会で行いました。

アンコンシャスバイアスも虐待も、「無知」から始まる。

濱崎:お二人は初対面ですよね。まずは自己紹介をお願いします。

志村:2014年に株式会社Lean on Meを設立し、現在まで代表取締役をつとめています。もともと弟がダウン症で、母が福祉施設で働いていたこともあり、障害者の支援が人生の早い時期から自分ゴトとなりました。大学を卒業して自らも施設で働いた時、ダウン症以外の障害の方への支援について悩み、いろいろ勉強したり試行錯誤したりといったことを、同じように悩んでいる人たちにも共有したいと思い、会社を設立しました。

口羽:電通グループはグローバルに事業を展開していますが、私はその中の日本グループ、dentsu JapanのDEIとサステナビリティを担当しています。また、電通グループの特例子会社である電通そらりの取締役もつとめています。

電通でのキャリアの出発点は、タイ電通の現地社員です。その後、東京でプランナーとして仕事をする中で、そろそろ本当にやりたいことをやりたい、それって障害のある人と仕事をして、その人しか見えない世界、可能性を世の中に見せることじゃないか、と思って、今に至ります。

濱崎:志村さんは施設で働いていた時のご経験からeラーニングコンテンツを提供する会社を設立したとのことですが、なぜ「eラーニング」なのでしょうか?

志村:家族に障害者がいる身として、施設では専門的な知識のある職員が支援を行っていると当然期待するわけですが、必ずしもそうでなかった。もちろん適切な支援を行っている方もいますが、そうでない方もいて、虐待まがいの行為を目にすることもありました。もちろん全ての施設がそういうわけではありません。ですが、自分が実際に目にしたことも事実です。そもそも、支援の方法に個人でバラつきがあるのはなぜだろう、と考えたのですが、障害者、とくに知的障害者の支援の公的な資格ってないんですよね。研修も受講しているのは管理職ばかりで、現場の職員、とくに非正規雇用の方は受講したくても忙しくて受講できない。でも、現場で支援に当たるのはそういった方なんです。

その結果、個人の思い込みでバラバラな支援を提供し、障害者本人が困ってしまう。個々人の問題というより知識を得る仕組みや体制に問題があるのではと思ったんです。

口羽:原因のひとつに知識不足がある、という志村さんのお話は、よくわかります。企業の現場でもDEIを推進しようとすると、必ず反発したり自分には関係ないと言う人が出てくるのですが、そういう人に限って知識不足だったりします。無意識の偏見や思い込みで誰かを傷つけてしまう「アンコンシャスバイアス」が、まさにそれです。知識不足といいますが、本人が知ろうとしなかった、というより、知るための時間や機会がなかった、という方が正しいかもしれません。

「知る」を、仕組み化する。

志村:知識が必要な方に限って切れ目なく忙しい、というのはどこも同じですね。

濱崎:だから、忙しい合間でも学べる「eラーニング」なのですね。とはいえ、語学やビジネススキルの研修ではおなじみの「eラーニング」も福祉の現場ではあまり聞いたことがありません。事業を立ち上げて、まわりの反応はどうでしたか?

志村:最初はなかなか理解してもらえなかったですね。この業界は人と人の対面がベースですから、動画で何を教えられるんだ、と言う声もよく聞きました。転機になったのは、コロナ禍でした。あの時期、対面での研修が困難になり、また自宅待機の施設や企業も多かったことから、会社への問い合わせが一気に増えました。

口羽:あのコロナ禍は、いろいろな意味で、社会をガラッと変えましたよね。DEIでも、あの時期にリモートワークが普及したおかげで、育児と仕事の両立がラクになり、全員活躍のハードルがうんと低くなりました。

志村:コンテンツの受講者数が増えるにつれて、新たな課題も見えてきました。例えば、優秀な職員ほど、時間があれば目の前の障害者のことを考えてしまい、自分のことは後回しにしがちなんです。なので、単にコンテンツを提供するだけでなく、年間計画もセットで提供し、継続的に学ぶ「仕組み」からお手伝いするようになりました。ある施設長さんからは「最近は、障害特性の知識をベースに職員と会話するようになった」といった声が届きました。

口羽:本当に学んでほしい人ほど自分のことは後回し、というジレンマは私も同じです。そのためにdentsu JapanのDEI推進でも「知る」ことを、「仕組み」として回していくことを重視しています。

グループ横断でDEIについて学び、考える「DEIパーク」という取り組みでは、正しい知識の共有と当事者との対話をメインにプログラムを組んでいます。今では「子育て中の女性は管理職が務まらない」などといった発言も聞かなくなりました。知識をインプットするだけで、かなり多くの社員の意識と行動が前向きに変わるということを実感しています。

この取り組みのポイントは、業務時間として年間でプログラムを設定していることです。毎回各部署から参加者をアサインして半期に1回のペースで回しています。DEIに興味のない人も「業務」として参加し、気がつくと「無知」から脱却しているわけです。

ボトムアップの決め手は、「レンズ」のインストール。

濱崎:口羽さんは以前より、「ボトムアップ型のDEI」を提唱されていますね。

口羽:DEIって結局、自分の中に「レンズ」があるか、に尽きると思うのです。目の前にある違いや違和感に気づく「レンズ」。それがあって初めて、自分ゴトになります。自分ゴトにならないと、どれだけトップダウンでやっても行動につながらない。だから、一人一人が「レンズ」をインストールすることが大切だと思っています。

志村:DEIって結局、人と人とのコミュニケーションの問題。人との適切な関わり方の探求ですよね。人と人との間のことだから、課題も悩みも人それぞれ。私たちが約2000本のコンテンツを用意しているのも、「レンズ」に合わせて探求できるようにしたいからかもしれません。

口羽:DEIは人との関わり方の探求って、まさにそうですね。すべては目の前の一人から始まる。「DEIは大切」と上から言われるより、隣の人が何に困っているかを知るほうが、よっぽど行動につながる気がします。

濱崎:お二人とも、現場の探求心にきちんと応える環境作りにこだわっているのですね。

先ほど志村さんは、人と人との間のことだから課題も悩みも人それぞれ、とおっしゃっていましたが、作成するコンテンツのテーマは、どのように抽出しているのでしょうか?

志村:もちろん、現場の方々の声を聴いてというのが一番ですが、それ以外にも、行政や法改正の動きをチェックしたり、世の中のマクロな動きに対応したりといったこともします。最近も当事者の高齢化に対応した「看取り」のコンテンツを作成しました。また、コンテンツをAIでテキスト化する試みも始めています。

口羽:実はAI活用は電通そらりでも新たなチャレンジを始めようとしています。担当従業員の過去の記録をAIに読み込ませて、対応に悩んだときの一次回答に活用することにトライしようとしています。自分ひとりでは思いつかなかった支援アプローチのヒントが得られるのでは、と期待しています。

志村:問題が起きるときは必ず予兆があるわけですが、AIのいいところは、当人が気づかなかった予兆まで、読み込まれている過去データを反映してアドバイスしてくれることですね。

口羽:Lean on Meさんのコンテンツを全部読み込んだAIに、現場で起きた問題を読み込ませれば、まさに最強ですね!

「日本モデル」のよさと限界を、突破したい。

濱崎:志村さんは米国の施設で働いた経験もおありですが、障害者に対する向き合い方で、日本と海外ではどんな違いがありますか?

志村:日本はつい「効率性」で物事を判断しがちですよね。オレゴンで働いていた時、ダウン症の女性の移動支援でジムに行ったのですが、その方が入館に必要な暗証番号をなかなか打ち込めない。そういうとき、日本では支援員が代わりにやってしまうことが多いのですが、米国では本人にやらせる。その方も何度もトライして、ようやくできるようになりました。米国では「失敗する権利」「成長する権利」を奪うことがないんですよね。

口羽:それは興味深い話です。その違いは一体どこから生まれるのでしょうかね。

志村:日本では、障害者はまだまだ「支援」の対象なのかもしれません。弟と海外に行っても、海外の空港職員は弟に話しかける。ところが、日本の空港職員は私に話しかけるんです。障害者は家族やヘルパーが支援するもの、という思い込みがあるようです。

大阪・関西万博では、公式アドバイザーとして、職員向けのアクセシビリティ研修をお手伝いしたのですが、そこで強調したのは「まずご本人に話しかけてください」ということです。

濱崎:それは素晴らしい。もちろん、合理的配慮について一つ一つ学ぶことも大切ですが、そういったことのすべてが「まずご本人に話しかけよう」の一言で解決する気がします。

志村:重度の障害者向けの支援という点では、日本は世界でも類を見ないほど行政がしっかりしています。例えばタイでは、行政ではなく人々がお互いに助けあっています。どっちがいいのか、難しいところですね。

口羽:企業就労についても、同じことがいわれています。障害者雇用に特化した「特例子会社」という制度は日本にしかないモデルで、海外から見ると障害者の隔離だと捉えられているようですが、じつはよさもあって、日本のように知的障害のある方を企業が直接雇用することは、世界ではあまり例がないように思います。

濱崎:特例子会社があるから、企業に知見もたまっていくわけですしね。

口羽:先日、カンヌライオンズ2025の審査員を務めたのですが、審査委員長がGoogleのアクセシビリティ担当のリーダーでした。聴覚障害があるのですが、彼女の「私は支援されるためではなく、社会を変えるためにここにいる」という一言がとても印象に残っています。

志村:いいですね。海外の人って、刺さる言葉がうまいな。以前、ニュージーランドの障害者庁のトップの方にヒアリングした時も、「ナレッジ・イズ・パワー」という一言がとても心に残っています。

口羽:そういう意味では、志村さんの「まずご本人に話しかけてください」も、心に刺さるワンフレーズですよ。たった一言、本人に話しかけることから、世の中が変わっていく気がします。

濱崎:ボトムアップとは、一人一人のちょっとした革命の積み重ねで、世の中を変えていくことなんですね。志村さん、口羽さん、本日はありがとうございました。