【特別対談(前編)】

消費者の心理を探り、相手に寄り添ったコミュニケーションを考え抜く広告会社の作業は、日本古来の「おもてなし」の心と通じるところがあるのではないか―。今回は、おもてなしのプロとして講演やコーチを数多く行う上田比呂志さんをお迎えし、コミュニケーションとおもてなしの考え方、2020年東京オリンピック開催に当たりおもてなし文化をいかに発信していくか、その時に新聞が果たすべき役割などについて、電通の村井新聞局長がお聞きしました。

左から、村井氏、上田氏

「おもてなし」は日本人最大の強み

村井:上田さんの著書や講演を拝見していると、単にきめ細かく人の心をつかむコツだけではなく、ご自身の長年にわたる経験でつかまれた奥深い物語があるように思います。そして、それが聞く人の心に深く響いてくる気がします。

上田:ありがとうございます。私は「おもてなし」「気づかい」をテーマに講演をさせていただいていますが、毎回話す内容はどれもシンプルなものばかりです。ただ、そこで引用するエピソードには、人の心を動かすような物事の真理があると思っています。

村井:中でも、上田さんが米国ディズニーランドのジャパンパビリオンで接客員として働いていた時のエピソードに感動しました。店舗を訪れたある老夫婦から、二人の今までの苦労と、ディズニーの「ここにくれば幸せになれる」というCMを見てから必死に頑張ってきた話を聞いた。そしてディズニーランドで真珠のネックレスを買うという50年越しの夢が今かなったのだと言われる。それを聞いた上田さんがなんとかして感謝の気持ちを伝えたいということで、「もう一つの気に入ってくださった指輪は、次に来ていただく時まで孫のミッキーが預かります」といった内容の手紙を渡したところ、「ここに来て夢がかなったと思ったら、夢には続きがあったんだ!またここに来る夢を見られるのですね」と、涙を流された、というエピソードでしたね。

上田:ええ。自分の体験ではないのに感動してしまうというのは、その発信の仕方にあると思っています。そもそも人はロジックで動くのではなく、何かで心が動いた時に初めて動くものですから。

村井:われわれがなりわいとする広告コミュニケーションにもおもてなしの心が加われば、より生活者とのリレーションシップが深まるのではないかと考えています。

上田:そうですね。ところで村井さんは、米ディズニーのおもてなしと、日本の「和」のおもてなし、この二つの違いは何だと思いますか?

村井:欧米ではサービスに対して対価(チップ)があるけれど、日本のおもてなしは基本的には無償という前提であること。あとは…、何でしょう?

上田:はい。ディズニーは、「いつ」「誰が」行っても楽しいように「国」を築いているのに対して、和のおもてなしはただそこに「箱」だけがあって、その瞬間瞬間に応じてしつらえをするのです。茶道でもそうですよね。日本では、その時々の状況やお客さまの気持ちに応じてつくっていくというのが大きな違いです。

村井:なるほど、とても興味深いです。上田さんは、そのマニュアル化できない日本人の感性やおもてなしの文化を、講演や出版を通して具現化されているわけですね。

上田:ええ。昔から「言霊」という言葉があるように、たとえば「たおやか」「しなやか」と言えば日本人は何となくどういうことか分かるのは、そういう感性を持っているから。でもアメリカには、その感じ方が新鮮に映る。こういう表現が存在するということ自体が、日本人にとって武器ともいえます。

「心の資源」を発掘する新聞の役割

村井:われわれは、新聞というメディアの中で、そういったものを「見える化」していかなければならないのでしょうね。新聞の強みである言葉の力や連続性を生かして、今後どのようなことができるでしょうか?

上田:例の東京オリンピック招致のプレゼンで「おもてなし」が使われてから、「おもてなし=接待」という捉え方が広まっている危惧がありますが、何が大切かというと、おもてなしをやるということが本質ではなくて、おもてなしを使って「心の資源」を発掘するということなのです。

村井:物質的な資源に乏しい日本で今オリンピック開催が決まったのは、「心の資源」という面で世界から期待をされているという見方もできそうですね。

上田:「心の資源」は無限で、みんながこの「心の資源」を追い求める時代にいよいよなってきたのかなと。その中にあってメディアの役割はすごく大きいような気がします。私は講演で地方に行くと、それぞれの土地でおもてなしにまつわる言霊と出合います。たとえば沖縄の「いちゃばりちょーで」。一度会ったらみな兄弟という意味です。北へ行けば福島の「会津の三泣き」。初めは土地の人の取っ付きにくさに泣き、生活に慣れるとその温かな心に泣き、会津を離れる頃には懐の深さに離れがたくなって三度泣くという表現です。地方新聞ではそういったその土地ならではのおもてなしのスタイルを発掘し、見直してみるとよいのではないでしょうか。

村井:お恥ずかしながら「いちゃばりちょーで」も「会津の三泣き」も初めて聞きました。そういった地方に残る心に光を当てるというのは、地元密着が強みの地方新聞がやっていけることですし、オリンピックの観光客誘致を視野に入れれば地方にとってチャンスともいえそうです。

上田:はい。世界中から注目されている今、地方に数多く存在する言霊にスポットライトを当てて伝えていく。そこに、新聞というメディアの連続性と深みを生かせば、これが一つ大事である、という大きなものをつくり上げていくことができると思うのです。

●広告は究極の「おもてなし」である

村井:新聞に限らずあらゆる広告でも、ただ買ってほしいという表現ではなく、そこに人を感動させるストーリーが付与された方が理想的なコミュニケーションとなるのは明らかです。ある自動車メーカーの宣伝部の方のお話ですが、広告出稿された時に「この広告は車を売るために出しているのではない。既に車を買ってくださったお客さまが、この広告を見て、『この車を買ってよかったな。自分は良い車を買ったな』と思ってもらえるように出している」とおっしゃった。これにも、おもてなしの心に通じるものを感じます。

上田:本当ですね。いつも私たちが忘れてはならないのは、決して売り手側になってはいけないということです。自分自身も一消費者として、みんなが何を求めているか、どんな時に心が動くのかということを常に自分の内側に問うようにする。そこで敏感でいるためには、普段から心のトレーニングをしておかないといけませんが。

村井:どうしても「プロのコミュニケーション・プランナーとしてどうするか」を考えるあまり、自分を消費者として考えるというその根本を忘れがちかもしれません。

上田:シンプルに考えたいところです。ただそうはいっても、私もプロの一講師として皆さんに聞いていただくために、かなり段取りをして話をしているんですよ。笑いも入れるし、泣ける部分も交えながら心のマッサージをして、最後に肝になる話を伝える。だから、最後の10分を伝えたいために70分の前座をするのです。どうしたら伝わるかという段取りは非常に重視しています。

村井:広告コミュニケーションにとっても流れは重要ですね。どのように消費者にコミュニケーションすれば良い印象を持たれ、購入欲求を喚起し、更には購入後にも満足を感じてもらえるのか。消費者の立場に立って考えに考え抜く広告制作の作業は、まさに究極のおもてなしなのかもしれないと、上田さんのお話を聞きながら改めて感じています。

(続く)

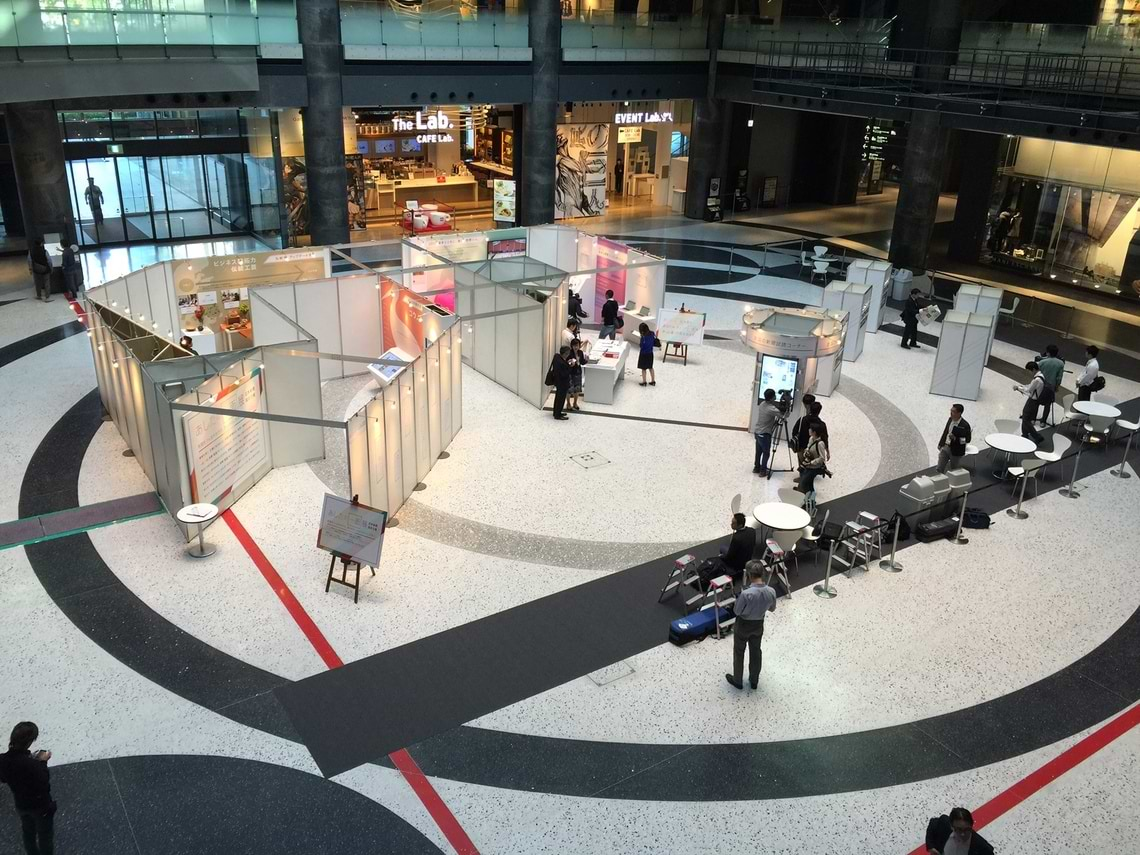

上田氏(前列右)と、電通新聞広告イノベーション研究会

新聞局では「電通新聞広告イノベーション研究会」が中心となり、新聞・新聞広告業界の活性化を目的とした、社内外の有識者とのネットワーク構築に取り組んでいます。今回の対談は新聞局の同会メンバーが担当しました。