電通ロボット推進センターの西嶋賴親が著名なロボットクリエーターや研究者、ロボット開発のパイオニアを訪ねる企画、今回はエンターテインメント業界を長年牽引してきたバンダイナムコゲームス社にお邪魔しました。同社がゲーム制作などで培ったノウハウを他業種の製品・サービス開発に役立てる「ゲームメソッドコンサルティング」事業の一環として、ロボット開発のコンサルティング事業を進める一木裕佳さん、そして同社グループのクリエーター集団・バンダイナムコスタジオの大森靖さんにお話を伺いました。

|

(左から)電通 西嶋氏、バンダイナムコゲームス 一木氏、バンダイナムコスタジオ 大森氏

|

受付ロボからアトラクションまで、ロボット開発45年

西嶋:バンダイナムコゲームスは家庭用ゲームやアミューズメント機器などでは老舗といわれる存在ですが、実は昔からロボットの開発にも携わられており、数年前からは自社のゲーム開発で培ったノウハウを他業種の製品・サービスに役立てる事業を展開中です。また、2019年に実物大ガンダムを動かすという企画「ガンダム GLOBAL CHALLENGE」にも参画されています。

御社の製品に夢中になったことのある人は大勢いると思います。もちろん僕もその一人なのですが、昔からロボット開発をされていたり、ゲーム以外の分野にも進出されていたりするのは、一般的にはあまり知られていないのではないでしょうか?

一木:そうなんですよ。実は1970年代からいろいろなロボットの開発を続けており、全部で100体近くになるでしょうか。

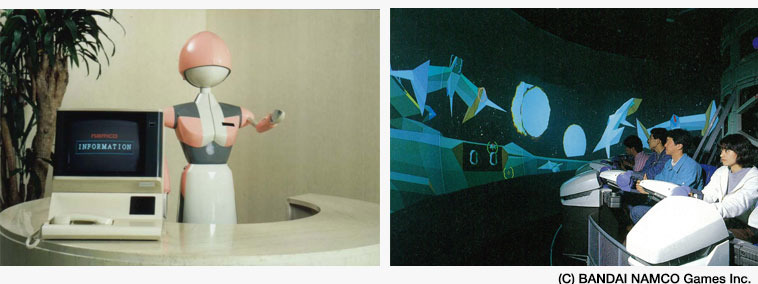

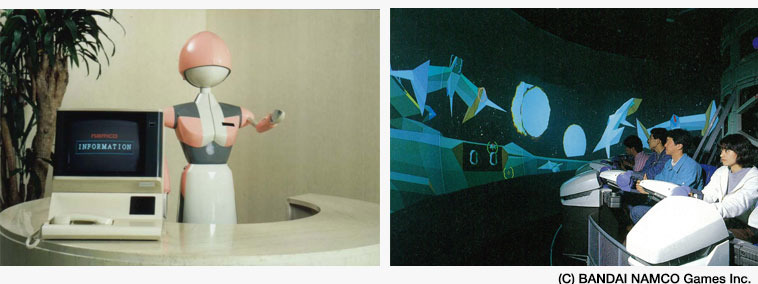

たとえば、今では当たり前になっている企業の無人受付機ですが、当社では自社開発の「受付小町」を85年に設置しましたし、90年に大阪で開催された花博(国際花と緑の博覧会)には、28人が同時にプレーできる「ギャラクシアン3」というアトラクション型のゲームを出展しました。他にも、自動車教習所のドライブシミュレーターなども手掛けています。

|

受付小町(左)とギャラクシアン3

|

大森:僕は90年に旧ナムコ(現バンダイナムコゲームス)に中途入社したのですが、採用面接でオフィスに行った際に「受付小町」に会いました。最初はなんだか分からず、訪問先の部署を検索すればよかったのに、有人の受付を検索しようとしてしまいました(笑)。

今はゲーム会社の印象が強いので、パソコンの前でガリガリとプログラムを書いているイメージがあるかもしれませんが、社内にとても広い町工場のような「試作工作室」があり、それこそ日夜はんだ付けやら筐体(きょうたい、アーケードゲームなどの外装)の制作まで行っています。

西嶋:実際にものづくりもされているから、ゲームというバーチャル空間での作品づくりでも強さを発揮されているのですね。ところで、大森さんはバンダイナムコスタジオ、一木さんはバンダイナムコゲームスの所属ですが、両社はそれぞれどのような位置づけなのですか?

一木:2005年にバンダイとナムコが統合し、翌年に両社のゲームコンテンツ事業を統合したバンダイナムコゲームスが誕生しました。その後、2012年に開発部門分社化し、バンダイナムコスタジオを設立。現在は、コンテンツを創り出すバンダイナムコスタジオと、事業の拡大を担うバンダイナムコゲームスが連携し、お客様に喜んでいただける製品サービスを、さまざまな出口に向けて提供します。

大森:ですので、バンダイナムコスタジオは、開発機能に特化した“クリエーター集団”です。社長の中谷始自身がクリエーターですし、現在1100人弱のスタッフのうち9割がクリエーターです。

大きくは、プロデューサーやデザイナーなどの企画担当、プログラマーをはじめとするエンジニア、イラストレーターやアニメーターなどのアーティストの3カテゴリーになります。開発に特化しているので、発案から完成までを非常にスピード感を持って進められますし、アミューズメント機器で評判の良かったタイトルを家庭用へ、といった横展開もスムーズに行っています。

西嶋:電通もクリエーターの数が多い会社という認識でしたが、バンダイナムコスタジオさんにはかなわないかもしれません。ちなみにアミューズメント機器から家庭用に展開する場合、家庭用の部門へタイトルを引き継ぐんですか?

大森:他社にはあまり例がないかもしれませんが、当社では担当者がドメインを移るんですよ。グループではIP(Intellectual Property、知的財産)軸戦略と呼んでいますが、例えば「太鼓の達人」がアミューズメント施設で流行して、家庭用もやろうとなったら、その開発チームごと家庭用に移るんです。出口となるプラットフォームではなく、「太鼓の達人」というIPが軸となるのです。

家庭用の機械の仕組みを覚える必要はありますが、同じクリエーターが手掛ける方がゲームのコアな要素をそのまま反映できるので。そのあたりはすごく柔軟で、会社全体でエンターテインメントを最大化できる仕組みにしています。

西嶋:とても大切な視点だと思います。メディアでクリエーターを分けるのではなく、企画の根っこを理解した人がメディアやハードを横断して開発をしているのですね。

ちょっとのスキに愛着感じる日本人

西嶋:では、今進められている、ロボットに関するコンサルティング事業について教えていただけますか?

一木:バンダイナムコゲームスとバンダイナムコスタジオの横断事業として、3年ほど前から「ゲームメソッドコンサルティング」(チーム名:「スペシャルフラッグ」 http://specialflag.net/)と冠した取り組みを進めていて、私が代表を務めています。これは当社がゲーム開発などで蓄積したノウハウを使って、ゲーム分野以外の企業の課題解決や商品開発、サービス設計やユーザーインターフェースの改善、開発受託まで全てを請け負うコンサルティング事業です。

「なぜゲーム開発のノウハウが他の分野に役立てられるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。ゲームというのは生活必需品ではありませんのでプレー中に少しでもストレスを感じれば、お客様は即座にプレーをやめてしまいますし、二度とそのゲームには戻ってきてくれません。だからこそ、機能の良さだけではない、利用者に心地よさや楽しさを提供し続けるという「ファンファースト」の精神が私たちの中に脈々と蓄積されています。そのためどんな業種の製品・サービスであっても、ユーザーの気持ちをデザインしながら一緒にワクワクするものを形にしていく力が私たちにはあるのです。

その中で、最近特にロボット系のご相談を多く受けるようになりました。そこで、特にロボットの企画開発にフィーチャーしていこう、という運びになりまして。ちょうど電通ロボット推進センターが設立されるということで、ぜひ一緒になにかできればと考えています。

西嶋:本当に心強いです。人を夢中にさせるゲーム開発のナレッジはロボット関係の事業、特にコミュニケーション領域に大いに生かせると思っています。ゲーム開発でバンダイナムコに蓄積されたものが、既存のロボット分野と融合していくことでどのように発展していくのか、僕自身もすごく楽しみです。

大森さんはロボットの開発について、クリエーターとして今どのように考えていらっしゃいますか?

大森:まさにこれから、プラットフォームが立ち上がろうとしている領域だと思います。社会的には、テクノロジーの発展に伴って注目を集めているように見られていますが、70年代、80年代から模索していた僕らとしては「進化を遂げたロボットを、もう一度再評価する時期」と捉えています。

当時はそこまで拡大・浸透しないまま、ビデオゲームやその他の領域が主流になり、当社もユーザーの要望をくみながらそちらへシフトしていったわけですが、数年前から個人的にもロボットに関してアンテナが反応し始めて(笑)。スペシャルフラッグでロボット関連が動きそうだったので、一昨年くらいから勝手に入っているんです。

一木:まさか。お願いして入ってもらっています!(笑)

西嶋:そうなんですね(笑)。ロボットと一言で言っても色々定義があると思いますが、エンターテインメントを追求されてきた視点から、どんなところに関心をお持ちですか?

大森:そうですね、機能を絞った産業用ロボットはまたちょっと違うと思いますが、例えば今、新宿の「ロボットレストラン(※)」が人気ですよね。当社が開発してきたようなエンタメ性の高いロボットを考えても、役立つ・便利といった部分とは違う、ロボット自体の魅力が確かにある。それはなんだろうと、あらためて考えてみました。

※ロボットレストラン:新宿・歌舞伎町にあるロボットを用いたエンターテインメントレストラン。ダンサーとロボットが融合したショーを毎日開催。海外からの観光客にも大変な人で、多くのメディアに取り上げられている。(下図参照)

キーワードを挙げるなら“愛着”です。例えば人をモデルにロボットをつくったとき、それはロボットとしての個性を持つ一方で、完璧な人間を再現するわけじゃない。そこに生まれたスキのようなところに、特に日本人は愛着を持ったり慈しんだりする文化があると思います。今後、社会にロボットが浸透してプラットフォームが出来上がる段階で、僕はその点が大きなポイントになってくると感じています。

しゃべるロボットに感情移入できるか

西嶋:確かに、日本人が昔から親しんできたマンガやアニメの中のロボットは、不完全で人間っぽい失敗をしたりするからこそ、親近感が湧くというのもありますね。

最近はプロ棋士を負かすほどの将棋のコンピューターが出てきましたが、あの将棋の駒をつまむロボットアーム(※)がコマを置くときに考えるようなしぐさをしたり、試合前後に挨拶をするようなしぐさをしたりするのに親近感を覚えました。こういう遊びを盛り込むのは日本人ならではと感じました。

※電王手くん:DENSO製の将棋用ロボットアーム

また最近だと、しゃべる機能がある家電なども出てきています。日本人は昔からものに愛着を持つことが多いと言われていますが、ああいった機能によってもっと愛着を持ったり、コミュニケーションも進んだりすると思われますか?

大森:僕は現時点では、家電はしゃべらない方がいい場合もあるのではないかと考えています。

西嶋:そうなんですか。それは、なぜですか?

大森:声を発するということは、何か伝えたい情報や気持ちがまずあって、その伝達手段として声があります。家電には「掃除終わったよ」みたいな伝えるべき情報はあっても、伝えたい気持ちはありませんよね。

コミュニケーションには単なる情報の伝達と、感情の共有の2種類があります。前者なら、終わりを知らせる音や光で十分。例えばロボット掃除機も、光でそうした情報を伝えてくれたりします。後者だと、気持ちがないのにしゃべりかけられても、僕はちょっと受け入れづらいと思うんです。単純な通知などは、かえって無言の方がいい場合もあります。

一木:私も同感です。でも、私の姉もロボット掃除機に目玉のシールを貼って、名前をつけてかわいがっていますが(笑)。ただ、それはあくまで人間が勝手に「一生懸命で愛らしい」と感情移入しているだけですよね。むしろ機械が無機質であるほど、想像の余地があるのかもしれません。

大森が言うところの「感情」のコミュニケーションは双方向でこそ成り立ちますから、向こうに気持ちがないと、やっぱり飽きてしまう。私もちょっとしたしゃべる機械を持っていて、最初は目新しかったんですが、そのうち音声をオフにしてしまいました。そのあたりは、人間の心の機微をよく見極めて盛り込んでいく必要があるでしょうね。

大森:たとえ気持ちがあったとしても、逆に分からないから愛着がわく、という見方もできます。犬や猫はその典型です。

西嶋:たしかに将棋のロボットアームも「どうしようかな~?」と実際にしゃべるより、駒を置こうとして止めるしぐさのほうが感情移入できるような気がします。一般的には「コミュニケーション=会話」という考えにもなりがちですが、実はノンバーバルな部分も大事なんですね。

大森:ええ。心理学などですでに多く研究されていると思いますが、ノンバーバルの領域の方が実はコミュニケーションに占める割合が大きいんです。日常会話でも、せりふそのものよりも、早口になったり間隔を空けたりするところにむしろ情報量があったり。

西嶋:なるほど。ただ、例えばロボット掃除機が段差を検知した時に言う「おっとっと」

なんて、誰でも思わず笑ってしまいます。これはロボット掃除機が「ボクはいま危ない!」と認識して、誰に伝えようとしているわけでもないのにつぶやくという点で、とても愛着を感じる所作だと思っています。

今回のお話は、内容によってはノンバーバルな方が伝わりやすい部分もあるという示唆だと理解しました。音声や文字で表現するのか、ノンバーバルな表現をするのか、状況によって最善な形が変わってくるということですね。サービス分野のロボットのコミュニケーション表現には、まだ発展の可能性が多く残っていると言えると思います。

次回も引き続き一木氏、大森氏にお話をうかがい、ゲーム視点で考えるロボットの「インターフェース」について考えていきます。どうぞご期待ください。