「ロールモデル不在」「得をするより損をしない」など、「THINK30」の分析から明らかになった30オトコ像。夢なき世代とも感じられてしまう30オトコは、これからいかに生きていけばいいのでしょうか。『野ブタ。をプロデュース』で鮮烈にデビューし、『R30の欲望スイッチ』『未婚30』など、30歳前後の男女をテーマとした作品を発表する作家・白岩玄さんに、「THINK30」を主宰する大貫元彦がインタビューしました。30オトコの対話から垣間見える、30オトコが進むべき道とは?

「顔」が見えない30オトコ

大貫:広告の仕事をしていて、30オトコに目を向けさせるのは難しいと実感しています。いろいろなクライアントから「30オトコがいちばん分からないし、マーケティング的にも動きにくい」と言われます。広告・コミュニケーションの仕事では若者向けやシニア向け、あとはママやギャルといった女性向けなど、ターゲットが細分化されていますが、30オトコは取り残されているんです。

白岩さんは30オトコど真ん中でありながら『R30の欲望スイッチ』『未婚30』では、ご自身の等身大に近い目線で作品を書かれていますね。

白岩:24、5歳のときだったのですが、作品の中で若い男性を書くことがとても難しく感じるようになりました。そのときの書きたいテーマに沿っていなかったのか、それとも自分の技術的なものだったのかは分からないのですが……。

ただ、世の中の若い男性の等身大の意見はどこにあるんだろうと、ずっと思っていました。

大貫:つかめるものがなかったということでしょうか?

白岩:「今、みんなはこんなことを考えている」という、その時代の世間の総意を使って書いていくところが僕にはあります。『野ブタ。をプロデュース』はそちらかもしれません。

2作目の『空に唄う』は、総意から最も遠いところ、つまり「個」に寄せて書いたもの。そこからもう一度、外に開こうと思ったとき、普遍性を持たせられるような若い男性のモデルが社会のなかに見つからなかった。

大貫:そうなんですね。

白岩:特に男性は社会に出ると、仕事に人生そのものが左右されますよね。メジャーな企業に勤めているのか、そうじゃなくても自分のやりたいことをやって満足しているのかとか。そのどちらかに「当て」にいこうとすると、限定されてしまって普遍性を持たせることは難しくなってしまう。

もっと広く言えば、社会にはいろいろな世代や立場の人がいるから、自分が社会の中でいかにものを書くか、それがなかなか見えていなかったのかもしれません。このことは、男性の働き方全般にも当てはまると思います。

でも、書けないからこそ、なんとかならないかなと思ってやっているところはありますね。同世代の人が抱える漠然とした思いとか。

見向きされないからこそ、30オトコとして伝えたい

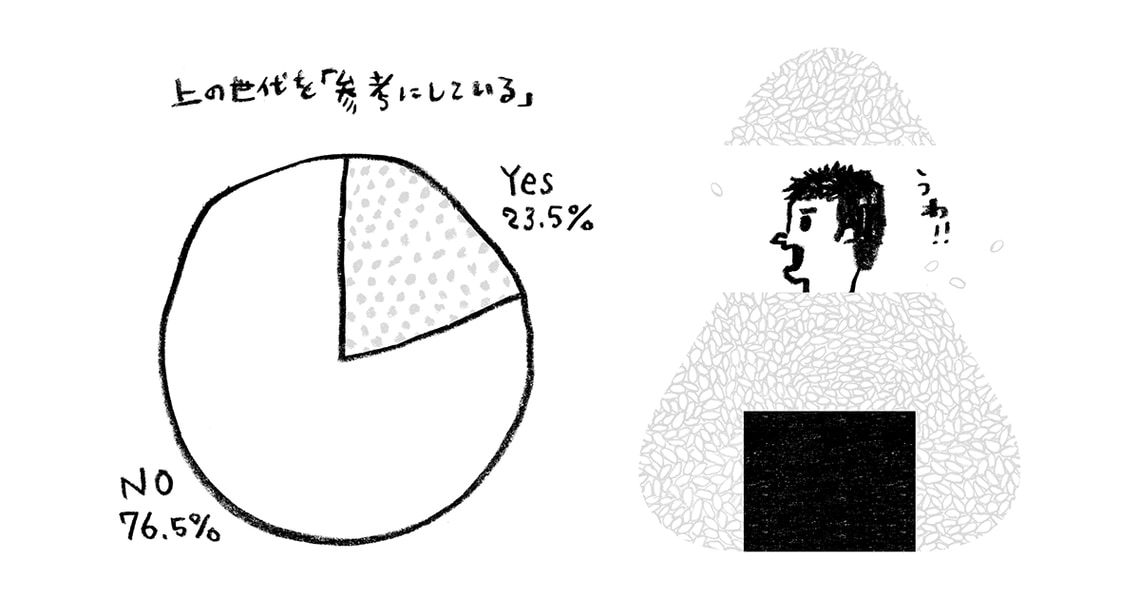

大貫:僕たちが「THINK30」を立ち上げるときに感じていたことの一つが、「30代の男性にはあだ名がない」ということでした。たとえば若者やアクティブシニア、ママさんなど、そのワードを耳にすれば誰もがなんとなく「こういう人たちなんじゃないかな」と思い浮かぶような、「像」があるように思うのですが、30代の男性にはそれがないなと思ったんです。

白岩:「アラサー」はちょっと違いますもんね。

大貫:そうなんです。実際、いろいろな人に「“アラサー”という言葉は、30歳前後の女性というイメージがある」と言われたんですね。それで「THINK30」では、30オトコと呼んでいます。

白岩:本気で30代の男性のことを考えているのは、30オトコだけだと思うんですよ。

なぜなら世間の人は、誰も30オトコに興味がないから。世間から見ると30オトコって、ふわっとしたイメージしかなくて、つかみどころがない。

だから30オトコの「像」が認知されていないのだと思います。僕は自分も30オトコの一人だからどうしても30オトコのことは気になるし、そこを書きたいと思うんですよ。

大貫:30オトコって、たとえば女性から見るとどうなんでしょうね?

白岩:誤解を恐れずに言えば、女性は自分が好意を持っている男性以外には興味を示さないような気がするんですよね。好きになった人がたまたま30オトコだったということはあると思うけれど、集合体としての30オトコには見向きもしないというか(笑)。

突破口はどこにある?

大貫:集合体として見向きされないというのは、社会的にもそうですよね。

うーん、うなずくしかありません(笑)。30オトコに目を向けてもらえる方法は、あるものなのでしょうか?

白岩:もちろん、やり方はあると思うんですよ。僕がその一つとして可能性を感じているのは、30オトコが守りに入ってしまわずに、「男性性」を捉え直してみるということ。

今、社会における女性の活躍ぶりが注目を集めていますけれど、さかのぼってみれば1960年代のウーマンリブ運動が発端になっていると思うんですね。そのとき、女性が何を考えていたかというと、「女性は世間の中でいかにして生きるべきか?」ということだったと思います。

大貫:女性が「世間で生き抜くために戦える武器は何か?」を考えていたということでしょうか。

白岩:それもありますが、それまでの女性にだって何もなかったわけでなく、男性に対して従順に生きてきて、家庭という社会を持つことができて、女性だからこそ享受できるものが確実にあったはずです。でも、女性がそれまで生きてきた社会を世間にまで広げようとしたとき、「自分は何者になろうとしているのか?」を深く考えなければならなかった。

つまり、それまでの女性性をある意味で否定しなければならなくなった。

大貫:女性だからこそできていた生き方から離れる、ということですね。

白岩:男性に置き換えて考えてみると、それをやりたがる男性はなかなかいないと思います。なぜなら、古くから男性は女性よりもさまざまな権利がある社会に生きているから。新たに何かを求めようとしなくても、そこで生きようとすればできてしまう。

ごく一例に過ぎませんが、たとえば大企業に就職するとか、それさえできれば「あいつはすごいヤツなんだ」といったような、世間から認めてもらえる土壌ってありますよね?

もっと分かりやすく言えば、結婚にしても、独身のままでいても女性ほど周囲から言われることもありませんよね。男性には、波風を立てずに生きていける選択肢が実はたくさんあるんです。

でもそれは、男性のずるい部分でもある。男性というだけで最初から持っているものを手放せるかどうか、そのあたりなんだと思います。

大貫:「自分は何者になろうとしているのか?」を考えるときに、「自分は何をしてきた何者なのか」を考えずして未来の答えは導き出せないですからね。

※対談後編は5/25掲載予定