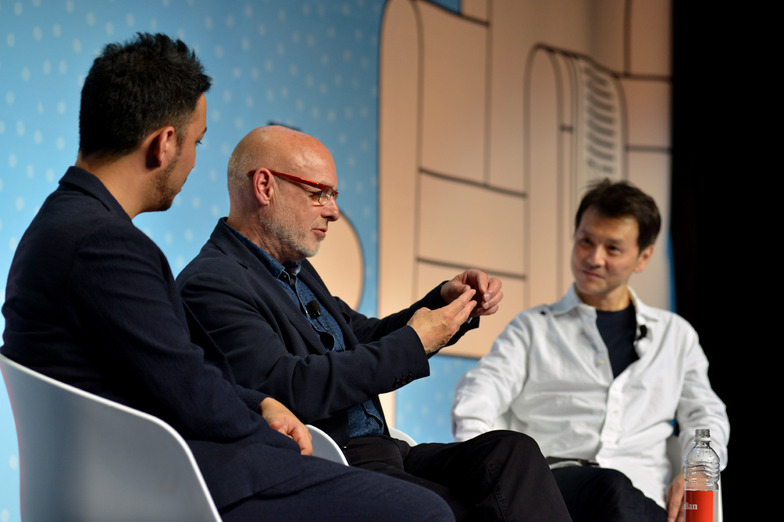

カンヌライオンズ国際クリエーティビティ・フェスティバルにおいて、Dentsu Lab Tokyoが設立以来、初となるセミナーを開催。モデレーターの電通・山本浩一と、Dentsu Lab Tokyoの木田東吾が登壇しました。ゲストは、電子音楽界における先駆者、ブライアン・イーノ氏(ミュージシャン/作曲家/プロデューサー/アーティスト/作家/現代思想家)。Dentsu Lab Tokyoとイーノ氏がコラボレートしたプロジェクトについて話しつつ、クリエーティビティーとテクノロジーについて迫っていきます。

山本:イーノさんは、先駆的なアーティストとして「アンビエントミュージック」というジャンルを切り開き、概念化し、進展させてきました。

またプロデューサーとしても、「U2」や「Coldplay」といったアーティストに新境地を開きました。さらにビジュアルアーティストでもあり、非常に実験的でユニークなビジュアルインスタレーションを制作しています。例えば「77ミリオン・ペインティングス」という作品は世界中で展示されました。今日はクリエーティビティーとテクノロジーの関係について伺っていきたいと思います。

また、Dentsu Lab Tokyoが現在取り組んでいる、イーノさんの最新アルバムのタイトル曲「The Ship」のプロジェクトについてもお話ししましょう。

「テクノロジー」という言葉

山本:テクノロジーはイーノさんにとってとても重要なものだと思いますが、ご自身の作品におけるテクノロジーの役割については、どのように見ていますか?

イーノ:初めに「テクノロジー」という言葉についてお話ししたいと思います。科学技術者の友人がいるのですが、その人が「テクノロジーとは、まだうまく機能しないものに対する呼び名である(笑)」と言うんです。 というのも、実は私たちはテクノロジーを多用しています。バイオリンもテクノロジーだし、グランドピアノなんて、ものすごく複雑なテクノロジーなわけです。ただ、それがうまく機能しているから、私たちはそれが「テクノロジー」だということを忘れてしまう。そして生活に取り入れている。(自分の眼鏡を指して)これだってテクノロジーですよ。全てがテクノロジーで至る所にあります。人間というのはテクノロジーがなければ、非常にちっぽけな生き物です。

私が音楽を始めたのも、テクノロジーゆえにです。私はどの楽器も、いまだにあまりうまく演奏できないんです(笑)。でも、私が10代後半から20代前半だった1960年代の終わりごろ、テクノロジーが入ってきて、本当に多くの可能性が開かれました。当時、私は絵を勉強し、アートスクールに5年通っていました。ところが突然、レコーディングスタジオの存在によって、音楽というものを新しい絵の描き方として見るようになったんです。絵を描くときというのは、まず一色乗せて、それから別の色を加えて、それからその色を削り落として…ということを繰り返します。絵というのはそうやって、時間差的に創られるんです。

それに対し、音楽というのは、それまでは一斉に録音するものでした。バンドが勢ぞろいして一緒に演奏する。それがレコーディングだったわけです。ところがマルチトラックレコーディングの登場によって、突然、絵画的な手法で音楽を創ることが可能になった。色を重ねて絵画を描くように、音を重ねてレコーディングすることができるようになった。今はそれがレコーディグの主流になっています。マイクの前に立って一斉に演奏するという、昔ながらのやり方をする人はもうほとんどいません。

つまり、マルチトラックレコーディングというテクノロジーは、私を解放してくれたのですが、それはものすごく大きな進展でした。音楽的な環境で育っていない人や、正式な音楽教育を受けていない人でも、音楽を表現の場として使えるようになったんですから。そういうわけで、他の分野から新しい才能がどんどん入ってくるようになりました。

音楽においてテクノロジーがどんな役割を果たすかという事をご理解頂くために、ちょっと考えてみましょう。非常にシンプルな道具、例えばマイク。マイクは元々、声を大きくするために発明された物です。

マイクの登場によって、人は静かな声で歌うことができるようになりました。オペラ調の発声をしなくても、部屋中の人に声が届くようになった。静かな声でも歌えるようになりました。つまり、現代的な歌唱法は、ほとんどがマイクの存在によって成り立っているんです。マイクの登場によって、人は声の持つ可能性を余すことなく使えるようになりました。

それまでは、コンサートホールでそんなことはできなかった。他に誰も演奏していなければ別ですが、オーケストラが入ってくる限り、声を届けるためには、オペラ的な歌唱法を取るしかなかったのです。このように、テクノロジーとは常に理由があって発明されます。

そして新しいテクノロジーが発明されると、たちまち新しい用途が生まれます。テクノロジーが生まれるや否や、突然、それまで誰も考えたことのない様な新しい可能性が生まれるのです。音楽の歴史はその繰り返しです。

方法の構築

山本:アートにおけるテクノロジーの役割について、テープレコーダーやシンセサイザーを使い始めてから、イーノさん自身の見方に変化はありましたか?

イーノ:変わってはいないですね。私はいつもテクノロジーと密接な関係を持って仕事をしてきました。テクノロジー自体が好きですから。新しいテクノロジーに取り組んでいると、開けたばかりの新しい領域に踏み込んでいくような感じがするんです。そこにはまだ誰もいない。テクノロジーの面白いところは、どんどんインテリジェントになってきているということです。

35年ほど前に「ジェネレーティブ・ミュージック」というアイデアに取り組み始めました。それは、交響曲のように、楽曲を構成する音符やその他全ての要素を書き記すのではなくて、技術的なシステムのようなものを組み立て、そのシステムに音楽を創らせるというアイデアです。

私がやっていたのは、音を生成するシステムの構築です。システムに対してルールを設定するわけです。システムに一定のインプットを与えて、走らせる。そうすると私自身、聴いたことのないような音楽が生まれる。

従来の作曲家の概念とは異なりますよね。従来の作曲家というのは、頭の中に音楽の構想があって、それを何らかの方法で形にする人です。それに対して、私がやっていたのは、音楽を創る方法についての構想があって、その方法を構築して、それに音楽を創らせるということだったんです。私はこれを「ジェネレーティブ・ミュージック」と呼ぶことにしました。この言葉は主にゲームの分野で応用されています。

今のゲームミュージックはジェネレーティブなものが多いです。従来のような、このシーンではこのループをプレーして、こっちのシーンでは別のループをプレーする、というやり方ではない。

数年前に「Spore」というゲームの音楽を担当しました。ウィリアム・ライトのゲームです。そこではあらかじめ録音しておいた音を鳴らすのではなく、小型のシンセサイザーをゲームの中に埋め込んで、そのシンセサイザーが一定の条件に基づいて音楽を創るんです。

ゲーム内の出来事に応じて、一定のルールが適用される。でも次回、そのゲームで同じシーンに戻ったとしても、同じような音楽にはなるけど、全く同じ音楽にはならない。

山本:自動サウンドトラック生成器みたいなものですね。

イーノ:その通り。自動サウンドトラック生成器です。おかげで私はずいぶん楽をしました(笑)。

The Shipのコンセプト

山本:では、次に「The Ship」というプロジェクトがどういうきっかけで始まったのか、そしてなぜDentsu Lab Tokyoにミュージックビデオを依頼されたのか、ということについてお話し頂けますか。

イーノ:2年半ほど前に、Fylkingenに招かれたんですね。ストックホルムにある、世界一古いエレクトロニックミュージックのスタジオです。マルチチャンネル・リプロダクションシステムがあって、それを生かした作品を創るということでね。アンプやスピーカーがいっぱいあるんですよ。この会場と同じくらいの大きさの部屋で、高さも同じくらいかな。

そこでインストルメンタルの曲を創り始めました。3次元的なインスタレーションを意図した音楽です。いろいろな方角から音がやってくるような。その作業中に、その曲の一番低い音を自分が歌えるということに気づきました。年をとることの数少ない利点のひとつですね(笑)。声がどんどん低くなる。

そこに私は魅了されてしまいました。ひとつは、こんなに低い声が出せるということに。以前は低い方の「C」は絶対出なかったんです。もうひとつは、こういうコンテクストで声を使えるということにです。当初考えていたのは、抽象的な音響体験だったんです。ところが、この低音で歌っているうちに、「Roll, Roll」って言葉が出てきたんです。その曲は、海とか、そういうものを思い起こさせたんですね。動きがあったんです。リズムがあったわけではないんですが、波っぽい感じがあって。「これは船に乗っているんだな。船みたいなものに」と私は思いました。

そして次第に、言葉が浮かんできた。逆に、音が描く言葉を引き出したという感じです。これが「The Ship」という曲になりました。

一方で、私は長いこと、第1次世界大戦とタイタニック号の沈没に特別な興味を持っていて、本を読みあさっていた。ご存じのようにタイタニック号は1912年の4月に沈没しました。第1次世界大戦が勃発する2年前です。私にとって、この二つの出来事は強く結びついています。タイタニック号は、言うなればビクトリア朝時代らしい奢りを象徴していました。「これは沈まぬ船だ。われわれには物事の仕組が全て分かっている。われわれを止めるものは何もない」という感覚です。ところが氷山に衝突して沈んでしまった。そして第1次世界大戦もまったく同じ精神で始まりました。「重大な問題は全て解決した」という精神です。

実はそれこそが、20世紀の初頭に蔓延していた感覚だったんですよ。

「大きな問題は全て解決した」。1905年にアーネスト・ラザフォードという物理学者がこう言っています。「私の見る限り、物理学において重大な問題はもはや残っていない」。ところがその同じ年にアインシュタインが相対性理論をはじめ、世界を揺るがす論文を三つ発表した。

ですから、これは人間の持つ傾向なんです。椅子にふんぞり返って、手なんか揉みながら、こう思うわけです。「さて、われわれは全て解決したぞ。物事の仕組を理解した」。それは、全てが崩壊する前兆なんです。

もうひとつは、今世紀の初め、2000年にアメリカ政府が「アメリカ合衆国の戦略に関する概要」という文書を発表しました。それはこんな言葉で始まります。「20世紀末を迎え、明らかになったことは、唯一機能する政治体制は…」そしてアメリカの民主的資本主義について続くんですが、またしても、問題は全て解決された、という論調です。

その少し前にフランシス・フクヤマが「歴史の終わり」という本を書いた。これもまた「もう何も考える必要はない、民主主義と資本主義こそが未来であり、世界の他の地域も徐々にそれを実現して、最終的に全てはうまくいく」という考え方なんです。そして2年後、いや1年後に9・11があり、その2年後にイラク戦争が起きた。全てが大混乱に陥ったんです。またしても同じパターンです。「問題はすべて解決した」という奢り。

そしてもちろん崩壊し、パラノイアに陥った。奢りにはパラノイアがつきものです。なぜなら巨大な権力の最大の特徴は巨大なパラノイアだからです。そして突然、アメリカは自らがとんでもなく脆弱であることに気づきました。壁の割れ目という割れ目にテロリストがいると言いだした。それが21世紀最大の産業、すなわちセキュリティーの隆盛を生みました。セキュリティーというものは、私たちの生活にとって最高に邪魔となるものです。

つまり、ある意味この楽曲は、この(歴史は繰り返す、という意味で)エコー効果について考えていたところから生まれたともいえます。どうも100年おきに同じことが起きている、問題は全て解決したと思った途端、そうでなかったことが分かる。

山本:なるほど。では、なぜDenstu Lab Tokyoに声をかけてくださったのでしょう? ものすごく光栄でしたが、正直言って、非常に驚きました。

イーノ:ありがとう。私は新しいテクノロジーに何ができるかということに興味があるんです。テクノロジーはいつでも、誰も考えもしなかったようなことを可能にしてくれますから。ある目的があって発明されるんですが、必ずそれ以上のことを可能にしてくれます。そんなわけで、人工知能には随分前から興味を持っていました。その分野に携わっている友人も何人かいます。私は人工知能を恐れてはいないんですね。恐れているのは、人工知能を現在コントロールしている人たちの方です(笑)。NSAとかね。人工知能自体は敵ではない。敵は今それを握っている人たちの方です。とにかく、人工知能はとてつもなく大きな可能性を秘めていると思っています。

もうひとつは、人工知能や新しいテクノロジーの持つ可能性に大きな期待を抱いている一方で、今のミュージックビデオの在り方に、もうほとほとうんざりしているんです。もうやりたくない。ですから、「もっと他のやり方ないの?」という問いかけをしたかったんです。

プロジェクトの構想と機械知能の社会的位置

山本:それでは、イーノさんが今お話しされた「The Ship」のコンセプトを、どう解釈したのか、技術的な見地から話を聞いていきましょう。………

※対談の続きは、こちら