アルゴリズムが席巻する未来での、広告やメディアの姿とは?

テクノロジーの最先端の領域において、高度で多様な研究を進めるMIT(マサチューセッツ工科大)メディアラボ。そのメディアラボで、ダライ・ラマ倫理センターから支援を受けているユニークなプロジェクトがある。世界のまったく見知らぬ人と期間限定でつながることで人々の新しい倫理をつくり出そうとするものだ。実際、最近のメディアラボでは「倫理」や「人間性」(ヒューマニティー)といった言葉をよく耳にする。一見すると最先端のテクノロジーとは程遠いテーマとも見えるが、AIやロボットの急速な進化が、そのような哲学的テーマに研究者たちを向き合わせるようになったのかもしれない。今回は、MITメディアラボをテーマとしたシリーズの第1回として、このプロジェクトを手掛ける、助教授のケヴィン・スラヴィン氏に話を伺った。

【プロジェクト紹介】

「20日間の見知らぬ人」は、世界のどこかにいる全く見知らぬ人と、匿名のまま20日間だけつながって、今どこにいて、何をしていて、何を感じているか、といったお互いの生活情報を共有するというプロジェクト。その他にも、氏が率いる「プレイフル・システムズ」の研究チームでは、金融取引から検索エンジンに至るまで複雑で目に見えないシステムが世の中に広がっている現状に対抗して、システムをゲームや物語のように可視化して楽しめるものにすることを目指した多くのプロジェクトを手掛ける。

ソーシャルメディアによって、多くの人に共有される言葉は崩壊した

小野:「20日間の見知らぬ人」というプロジェクトは、ダライ・ラマ倫理センターに支援されていることからも分かるように、テクノロジーによって他者に対する見方や感じ方を変え、いわば「新しい倫理」への貢献を意図するものだと思います。ただその一方で、既存のソーシャルメディアも人々の関係のあり方を変えたといえますが、その違いはどこにありますか。

スラヴィン:例えば私は、既に知っている人とつながるためにFacebookを使っているし、知り合いになりたいと思っている人と繋がるためにTwitterを使っています。私に限らず、それがソーシャルメディアの使われ方なのですが、そこで問題なのは、結果としてソーシャルメディアは図らずも世界を狭くしているのでは、ということです。元来インターネットは世界をつなげてより広い世界をつくるという原理のものだったはずですが、実際には逆のことが起きてしまっているのですね。

そこで私は、全く知らない人、出会うはずもなかった人とつながることのできるソフトウエアをつくったらどうなるだろう、と考えました。プライバシーが守られた上で、見ず知らずの他人同士がつながり、何かを感じ合うことで、果たして人としての関係性を築けるのか。そんな思いをきっかけに取り組んだのが、「20日間の見知らぬ人」です。

それが出発点でしたが、結果的に、自分とは直接関係のない大きなグループに属していることを人々に感じさせるテクノロジーをつくる必要性を、はっきりと認識するようになりました。さらに、私たちがお互いの何かを理解するためには、必ずしも直接的なコミュニケーションが必須ではないことも分かりました。会話などのやりとりをしなくても、世界には自分の他にたくさんの人の人生がある、という事実を理解できるのです。

小野:今のインターネットは実は世界を狭くしていると指摘する識者は日本でも少なくないのですが、それはインターネットが不可避的に抱えてしまう問題なのでしょうか。

スラヴィン:そう思います。ソーシャルメディアが抱えるこの問題は、今回の米国大統領選挙で明白になったと思っています。そこでは、広く共有される言葉というものが崩れ去ってしまった。その原因として、自分と似た人々のみと言葉を交わしがちだというソーシャルメディアの特性があります。20世紀のマスメディア全盛期には、放送人たるものはできる限り多くの人に訴える言葉を見つけなければならない、という考え方がありました。でも、ソーシャルメディアはその逆で、似通った考えをもつ人々だけが集まる。人々を中心から引き離そうとする不思議な引力を持っているのです。

小野:そのようなインターネットの問題点に対処する方法はあるのでしょうか。

スラヴィン:自分に似た仲間を探すというのは人間の本能的な感情で、それをインターネットは上手にやっている、というだけです。むしろ、20世紀がその本能に反する例外的な時代だったと見るべきでしょう。

小野:マスメディアが大きな力を持っていた20世紀は特殊な時代で、インターネットはむしろそれを昔の姿に戻している、という指摘は日本の識者からも耳にしてきました。

スラヴィン:それはたぶん真実ですし、それがいいとか悪いとかいうことでもない。原則としていえば、いろんな形のコミュニケーションをインターネットはサポートすべきで、そのことにはメリットも多い。実際、今までになかったポジティブなアイデアがインターネット上にはどんどん生まれてきていますからね。

私たちが失ったものは、多くの人が同じ時間や考え方を共有するという経験なんです。私の子どもの時には、6000万人の人が同時に見る木曜8時のテレビ番組というのがあって、金曜にはみんながその内容を知っていて、つまり世界についての同じ考え方を全員が共有していた。確かに、たとえ独り暮らしでもそんな経験ができるというのは、すごく重要なことだったと思います。それが放送の特徴だった。でもそんなことはもはやない。果たしてインターネットはそれを取り戻すことができるのか、それが問題です。

未来の広告はスクリーンを離れ、モノや体験、そして「声」に回帰していく?

小野:あなたは広告会社で働いた経験もありますが、広告とデジタルテクノロジーの関係について思うことはありますか。

スラヴィン:今の広告にとっての最大のチャレンジは、高い精度での広告配信が可能になったこと。これは長い間の広告の夢でもありました。広告主は、露出して意味がある人にしか広告を出したくないですからね。でも、広告の働きというのは実はそれだけじゃなくて、他の人が知っているということも重要です。つまり、他の人がそのブランドを気にするから自分も気にする。広告が本当に私だけのものになってしまったなら、その広告は逆に価値をなくしてしまいますよね。

小野:テクノロジーの発達による、未来の広告の姿はどんなものでしょう。

スラヴィン: OOH(アウト・オブ・ホーム/屋外広告) 的なもの、現実の空間や物理的なモノがすごく重要になっていくと思います。今の私たちはスクリーンからスクリーンへと渡り歩いているわけですけど、そういうスクリーンの持つ重要性は薄れていって、これからは物質的なモノや体験を提供するものにどっと広告も回帰していくと思いますよ。

小野:それはウエアラブルデバイスとかバーチャルリアリティー(VR)のことを想定していますか。

スラヴィン:私としては、VRは携帯電話みたいに広くマスに浸透する現象にはならないと見ています。エンターテインメントの分野では意義ある役割を果たすでしょうが、でも今のモバイルやパソコンのように、根本的な経験を提供するものにはならない。

その一方で、視覚的に“見える”ものではなくて“見えない”テクノロジーが大切になってきます。具体的には、人々は「音声」でデバイスとやりとりする、というのが長い目で見た場合の現実的なシナリオです。声だけがインタラクションの主要な手段になるというのは、広告にとっては大きなチャレンジです。

また、AIの進化によって、未来の世界では人々は情報をいろいろと探し回ることはしなくなり、ただAIが提供する正しい答えだけを手に入れるようになる。それはそれでいいと思うのですが、そこで広告はいったい何ができるのか、ということも問題になってきますよね。

加速化していく「アルゴリズムの文化」に対抗できる原理が必要

小野:そのAIについてですが、あなたが別の講演などで言っているように、AIのアルゴリズムが世界を侵食し、金融業界で起きたフラッシュクラッシュ*のように、それは危険な面も持っています。広告の観点からはどうなのでしょう。

スラヴィン:広告で懸念すべきなのは、フラッシュクラッシュのようなものではなく、アドフラウド**と呼ばれるようなものでしょう。それは、自動化が進んだ金融業界で起きることと類似しています。つまり、一方では「人間たちに広告をリーチさせよ」と指示されたAIがあり、一方では「人間のふりをせよ」と指示されたAIがある。もし私が広告を配信する立場であれば、接触しているのが人間かどうかを判別する機械を持とうとするでしょうし、逆に違法な媒体社の立場であれば人間のふりをしようとするでしょう。この二つはお互いに競い合いながら、それぞれがどんどん洗練されていくので、いたちごっこですね。

小野:アマゾンで、普通に売られていれば1万円程度の本が、アルゴリズムの暴走により26億円の値がついたという事件にもあなたは注目していました。AIやアルゴリズムが人間の手を離れていく危険性は、広告も含めていろいろな領域でありますよね。

スラヴィン:そういう危険は映画の「ターミネーター」みたいな形で起きるんじゃなくて、人々の世界に対する感じ方を変えることによって起きるのでしょう。世界への考え方や感じ方を人々に与えるメディアが、今ではすでに編集者よりもアルゴリズムによって動かされています。それは最適化という経済原理に基づいていて、それがどんな考え方であろうとも、とにかく強化されていきます。それは社会倫理とかみ合わない部分もあって、自分が望まない考え方やメディアにさらされるということにもなりかねない。

小野:Eコマースサイトなどのアルゴリズムは経済原理の観点からつくられています。しかし、豊かな文化をつくっていくという観点からは、別の原理が必要だと指摘する識者もいます。

スラヴィン:全くその通りです。たくさんのデータを持っているEコマースサイトこそが人々をよく理解していると主張する人もいますが、本当は、作家や編集者という人たちこそが人々のことをよく理解しているのだと私は思います。

人間には、群れたがる欲求と、その一方で他人と差別化したいという、二つの対立する欲求がある。Eコマースサイトやアルゴリズムの文化というのは、群れたがる欲求にはすごく適しているのですが、差別化の欲求には適していない。人間は常に新しいものを求めていて、それは行動データの蓄積から導かれる最適化に組み込めるものではないのです。

小野:そのような問題に対処するためにはやはり、アルゴリズムのどこかの過程に人間が介在する必要があるのでしょうか。チェスでは、人間と機械が協力するチームが一番強い、という話もありますね。

スラヴィン:実は、今のところ、チェスの世界で一番強い組み合わせは、機械なしで二人のプレーヤーが組んで二人の間で議論をしながらチームとなって戦う場合だといわれています。今のコンピューターの問題は、それぞれが独立して動くために作られているという点です。これからは、いかにして協力し合うコンピューターをつくれるかが鍵になる。

小野:機械と人間との分担についてはどうでしょうか。実際には、線引きは簡単ではありませんね。

スラヴィン: この問題のいい例があって、去年、合衆国の北東部にものすごい吹雪が来ると予報された。史上最悪の吹雪になるということで、ニューヨーク市は地下鉄など、全ての市の施設を閉鎖したんです。繁華街には人影がなくなり、それは経済的には大きな損失となりました。でも、実際にはそんな吹雪なんて来なかった。

そのコンピューターには、17の予測モデルがあって、でもその中で吹雪が来ると予測したのはたったひとつだけだった。ただし、そのモデルは、いつも予測がよく当たっていたんです。だから、他の16個は吹雪は来ないと予測したにもかかわらず、それらは信頼度が低いと判断され、そのコンピューターはたった一つの結果だけを出力した。でも、そこに誰か人間がいて17個のモデル全部の結果を見ることができたなら、何かかがおかしいぞ、と思ったはずです。この出来事はこれからの大きな教訓になると思います。

*フラッシュクラッシュ: 株式市場の瞬間的な大暴落。自動化・機械化した金融取引の仕組みがその原因とも指摘されている。

*アドフラウド: 人ではなくコンピューターが人間を装ってふるまうことで広告インプレッションやクリックを稼ぎ広告費用を水増し請求するような、不正な広告の手法。

この記事は参考になりましたか?

著者

MIT media lab

<a href="https://www.media.mit.edu/" target="_blank">https://www.media.mit.edu/</a>

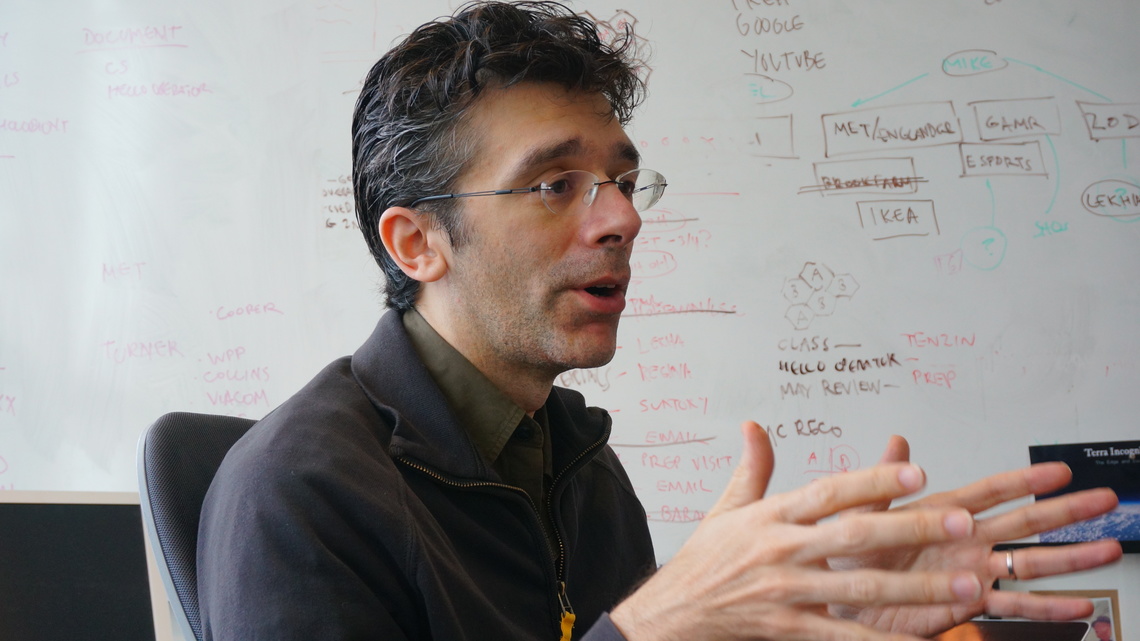

Kevin Slavin

MITメディアラボ

助教授

広告会社勤務やオンラインゲーム開発会社の創設など多様な経歴を経て、現在MITメディアラボでは「プレイフル・システムズ」という研究グループを主導する。

小野 裕三

株式会社電通

ビジネスプロセスマネジメント局

91年入社。マーケティング局、営業局、新聞局を経て2000年より一貫してインターネット広告の業務に携わる。共著に『広告新時代~ネット×広告の素敵な関係』。ウエブ電通報では、「デジタルの旬」シリーズのインタビュアーを手掛ける。