日本のスポーツ業界にデジタルマーケティングが必要な五つの理由

今回から数回にわたり「スポーツマーケティングを革新するデジタルのチカラ」と題して、連載を担当させていただきます。

普段、私はデジタルマーケティングを専門としており、自動車メーカー、家電メーカー、金融など、LTV(顧客生涯価値)の高い業界でのデジタルサービス開発やコンサルティングを行っています。

そして「スポーツ」もまたLTVの極めて高い領域であり、私の持つノウハウを発揮できる場所ではないかと考えています。

【目次】

▼スポーツマーケティングを取り巻く環境が激変!

▼理由①スポーツのグローバルマーケットがかつてない規模になっている

▼理由②あらゆるステークホルダーがコンテンツをつくるようになった

▼理由③OTTの台頭が放映権と放送の在り方を変えるかもしれない

▼理由④ファンとの関係構築がデータに基づいて行われるようになる

▼理由⑤スポーツスポンサードの説明責任の高まり

▼日本のスポーツ市場に見える大きな“伸びしろ”

▼伸びしろ①潜在ファンを「最初の観戦」に導く仕組みが確立されていない

▼伸びしろ②トライアルファンがリピーターとして定着しない

▼伸びしろ③コアファンへのおもてなし/体験向上ができていない

▼デジタルのチカラでどうやってスポーツファンを捉え、動かすのか?

スポーツマーケティングを取り巻く環境が激変!

今、世界のスポーツマーケティングを取り巻く環境は激変しており、そこにはデジタルマーケティングを加速させるべき理由があふれています。

今回は、Nielsen Sportsの協力の下、世界のスポーツ業界に起こっている潮流から、今こそ日本のスポーツ業界でデジタルマーケティングを推進していくべき “五つの理由”について紹介します。

理由①

スポーツのグローバルマーケットがかつてない規模になっている

図1は近年スポーツマーケットに起こっている象徴的な事例です。

まず、グローバル化の影響もあり、市場規模が巨大化している傾向が見て取れます。例えばプレミアリーグは4年間で110億ドルもの放映権収入を獲得する契約を結んでおり、2010年代に入った頃に比べると約3倍の契約規模となっています。

他方では、スポーツ番組がテレビやSNSといったメディアに与える圧倒的に大きな影響も明らかになっています。世界中で最も視聴されているテレビ番組の大半は、スポーツ番組なのです。

かつてないほど大きくなったビジネス規模に対しては、PDCAサイクルをより効率的に回すことが求められ、そのためにはデジタルを使ったデータ分析が不可欠です。また、スポーツの持つ高いメディア影響力をデジタル上で活用できれば、その広告宣伝成果も必然的に大きなものになるはずです。

理由②

あらゆるステークホルダーがコンテンツをつくるようになった

【図2】

コンテンツホルダー、アスリート、ユーザー(スポーツファン)、スポンサー、放送局など、スポーツに関わるあらゆるステークホルダーが自らコンテンツをつくるようになってきています。

例えばアスリートがSNSを活用してファンとコミュニケーションしたり、スポンサーがユーザーとの関係構築をするために質の高いコンテンツやそれにひも付いたキャンペーンを展開するなど、さまざまなステークホルダーによるコンテンツがデジタルチャネル上で公開されています。

それらデジタル上のコンテンツをマーケティングの力でつなぎ合わせていくことで、より良質な体験をファンに提供できるはずです。

理由③

OTTの台頭が放映権と放送の在り方を変えるかもしれない

【図3】

OTT(Over The Top)とは、インターネット上で音声、動画コンテンツなどを提供する「通信事業者以外の企業」のことをいいます。NetflixやHulu、DAZNのようなものといえば、分かりやすいのではないでしょうか?

放送とスポーツの相性の良さは【理由①】でも説明した通りですが、OTTがスポーツコンテンツの放映権を獲得するようになると、「スポーツをOTTで、デジタルデバイスで見る」ということが当たり前になる日もそう遠くないかもしれません。

理由④

ファンとの関係構築がデータに基づいて行われるようになる

【図4】

OTTでスポーツを視聴することが今よりも一般的になると、テレビでは実現しにくかった「IDがひも付いたファンの視聴情報」を一元的に取得できるようになります。

OTTのみならず、ファンとスポーツのコンタクトポイントがデジタルチャネル上で広がっていくと、ファンの「ウェブ上の行動情報」や「リアルな観戦情報」も取得できるようになっていきそうです。

そうなれば、ユーザーの視聴、行動、観戦データや属性データに基づいて、放送コンテンツやチケットやグッズを直接販売し、新たな広告メニューを開発し、データ事業者としての新たなビジネスまでをも手掛けられるようになる可能性を秘めています。

欧米の幾つかのプロスポーツチームや競技団体では、すでにデジタルマーケティングツールの活用で多くのデータを取得し、ベネフィットに結び付け始めています。

例えばNBAのマイアミ・ヒートというチームでは、Oracleのマーケティングツール「Eloqua」を活用し、以下のことを実現しています。

- パーソナライズしたコミュニケーションによるファン育成

- デジタルキャンペーンの自動化

- 顧客別のムービークリッピング

- シーズンチケットへの誘導

これらの取り組みにより、同チームのシーズンチケットの更新率は「97%」という驚異的な数字を出したこともあります。

今後、スポーツ業界にもマーケティングオートメーションやDMP(データマネジメントプラットフォーム)といったシステムの導入が進み、ユーザーのさまざまな視聴、行動、購買データが一元的に管理されていくことは間違いありません。それらのデータに基づいたマーケティングが進んでいくことでしょう。

理由⑤

スポーツスポンサードの説明責任の高まり

【理由①】で説明したように、スポーツスポンサードの規模はかつてないほど大きなものになっていますが、それと同時に「スポーツスポンサードの投資対効果」を明確に説明していくことが求められる場面も増えてきています。

しかし、リアルな場の盛り上がりを楽しむことが醍醐味であるが故に、その説明は極めて難しく、具体的な数字で「効果」を説明するためにはデジタルマーケティングのノウハウが必要です。

さらには、従来のスポーツスポンサードで担保していた「企業名や製品名の露出」という対価に加え、明確なマーケティングベネフィットの提供や、新しいサービスのコラボレーションが求められるようになってきており、ここにもデジタルマーケティングが介在する可能性と必要性があるといえるでしょう。

日本のスポーツ市場に見える大きな“伸びしろ”

次に、日本に目を向けてみましょう。

日本もスポーツ文化は盛んではあるのですが、「ヨーロッパにおけるサッカー」や「アメリカにおけるベースボールやバスケットボール」と比べると、スポーツが持つ潜在力を生かし切れていないように思えます。

私が日本の幾つかのスポーツ競技団体、チーム、スポンサーの関係者にヒアリングをしたところ、日本のスポーツには「観戦」という側面で共通した三つの伸びしろがあることが分かりました。それが下記の図5です。

【図5】

伸びしろ①

潜在ファンを「最初の観戦」に導く仕組みが確立されていない

筆者がJリーグ関係者にヒアリングしたところ、「日本には潜在的なサッカーファンは3000万人近く存在するが、年に1回でもサッカースタジアムに足を運ぶ人はそのうち約300万人」だといわれているそうです。

1.2億人の人口を抱え、数多くの都道府県にプロサッカーチームがある国にもかかわらず、Jリーグを観戦する人が年間で300万人というのは、やはりいささか寂しい気がする一方で、「潜在ファンを最初の観戦に導く仕組み」が確立されれば、観客動員をまだまだ伸ばせるということがいえます。

伸びしろ②

トライアルファンがリピーターとして定着しない

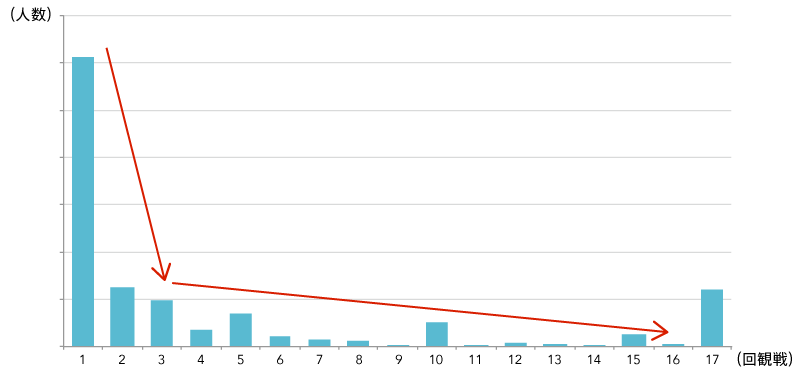

【図6】

図6は、ある競技の観戦者に対して昨年の観戦回数を尋ねたアンケートを元に筆者が作成した「あるスポーツを年間に観戦する回数別の人数グラフ」です。このグラフから分かる最も顕著な問題点は、「年1回観戦したトライアルファン(初観戦のファン)が、2回目、3回目の観戦につながっていかない」ということです。

つまり「トライアルファンを次の観戦へと導く仕掛け」をうまく機能させられれば、これまた観客動員数が増えることにつながります。

伸びしろ③

コアファンへのおもてなし/体験向上ができていない

【図6】からはもう一つ、「非常に多く観戦しているコアファンが存在している」ということが分かります。一方で、「では、誰が何回観戦しているのか?」ということは正確には把握できていません。

仮にチームにひも付いたコアファンであっても、「ホームの観戦回数は分かるが、アウェーでの試合にどれだけ行っているかは分からない」、別の言い方をすれば「地元以外で応援しているファンの観戦行動は把握できていない」のです。それは結果として、コアファンへの“おもてなし不足”へとつながっていきます。

デジタルの力を使って、コアファンの観戦行動を正確に捉えることができれば、顧客ロイヤルティーに基づいた“おもてなし”を提供できるようになり、ファンの満足度の向上につながります。

デジタルのチカラでどうやってスポーツファンを捉え、動かすのか?

では、日本のスポーツ業界は具体的に何をすればよいのでしょうか?その大きなヒントとなるのが、

・初めて観戦するきっかけは「(既にファンである)家族や友人に誘われたから」が多い

というデータです。とあるスポーツ競技団体では「誘い誘われ」と用語化されています。

このヒントを元に、デジタルのチカラで何ができるのか?本連載では、その戦略と具体的な打ち手を提示していきます。

この記事は参考になりましたか?

著者

渡邉 典文

株式会社 電通

第1ビジネス・トランスフォーメーション局

プロダクトマネジメント部長

新入社員時に営業局からグループ会社に出向し、流通企業のチラシ制作、サプライチェーン構築業務を行う。現在は、新規事業開発/サービス開発やDX領域での事業プロデュース、クライアントコンサルティング業務、および大手IT企業とのアライアンス業務等に従事。プロジェクトディレクターとして戦略、顧客体験設計、サービス構築、分析・運用設計までのデジタルソリューションをチームマネジメントした上で現実のものとし、課題解決することを得意とする。