デジタルマーケティングとクリエーティブの幸せなブリッジ

データを使ったデジタルマーケティングが主流になっている。

だが、データ分析が高度化しても、「人の手」をうまく加えなければ、心に届かないアウトプットになる。では、どうやって人の手を加えればよいのだろうか。

今回、デジタルマーケティングに関わる電通デジタルの魚住高志氏が、そのテーマのもとに対談を実施。相手は、電通のクリエーティブ・ディレクターで、著書『「言葉にできる」は武器になる。』がベストセラーとなった梅田悟司氏。人の内なる声を言語化するスペシャリストであり、実はマーケティング出身の梅田氏は、この問題をどう捉えるのか。

2人でデジタルマーケティングのこれからを考えていく。

(左から)魚住高志氏、梅田悟司氏

データ分析に求められる「共有項」とは

魚住:「ビッグデータ」が定着したように、データを分析する技術や人材はそろってきました。ただ、それを最後のアウトプットにつなげる際、データ分析と制作サイドのブリッジがうまくできていないと感じています。膨大なデータを解釈して、どうアウトプットすればよいのか。それを考えたいと思います。

梅田:僕も最初はマーケティング畑からスタートして、クリエーティブに移りました。広告制作に関わる人は、クリエーティブも含めデジタルマーケティングから逃れることはできないと思います。ただ、そのデータをどう使うか、データ分析を生業にしている人と、アウトプットを生業(なりわい)にするクリエーターでは捉え方に差が出ているかもしれません。

魚住:技術の進化により、一人一人のデータを細かく分析して、それを個人に返す、個人向けにアウトプットすることは可能になりました。ただ、一人一人にそれぞれメッセージをつくるのは限界があるので、ある程度は群れで捉えなければいけません。そこで問題になるのが、群れでのデータ分析とアウトプットの仕方。データで群れを捉えると、得てして「平均」を求め、それをベースにしたメッセージに終着してしまうんですよね。

梅田:平均化されたデータに意味があるのかということですよね。例えば「一般的な日本人の顔」として、さまざまな日本人をもとに“平均の顔”をつくったとしても、実際にそんな顔をした日本人はいません。つまり、群れのデータから考えても、実在する個は導き出せない、個に刺さるメッセージにつながらない。「森」という群れから「木」という個を見るのではなく、「木」から「森」を見るべき。そして、個人から見えるものが一般的にもいえるのか、それをデータで検証するべきではないでしょうか。

魚住:僕らは同期入社なので、よくこの話をするのですが、今の考え方を「共有項を探す」と表現してましたよね。

梅田:例えば、2、4、6、12という四つの数字があるとします。ここから平均を求めるのではなく、四つの数字が持つ「偶数」という共有項に着目するんです。人の心についても、これからは共有項を見つけることが大切で、それをやるのがデジタルマーケティングなのではないでしょうか。平均を求めるのではなく、共有項を見つけて分析できれば面白いはずです。

魚住:さらに、共有項を見つけるのはデジタルの仕組みでできますが、その共有項に対してどんなメッセージを発するかは、やはり人間のクリエーティブが必要になります。それが、デジタルマーケティングにおける人の介在として理想の形ではないかと。

梅田氏

「共有項」を見つけるために“仮説”をつくる

魚住:集団における共有項を見つけて、そこに刺さるものをアウトプットする。この意味で、僕は梅田のつくったコピーがひとつの参考になると思っています。ジョージアの「世界は誰かの仕事でできている。」というコピーですね。仕事やその価値観は人それぞれ違いますが、この言葉を聞くと全員が一様に前向きな姿勢を取れる。それは、仕事をする人たちの共有項をくくり出して、コピーに落としたからではないでしょうか。

梅田:このコピーについては、共有項をくくり出す作業をクライアント+チームメンバーと共に肌感覚でやった部分があります。でも今は、こうした肌感覚を、デジタルマーケティングの分析を見て「本当なんだ」と仮説証明できます。むしろ、肌感覚だけでは信用されない、裏付けや説明が求められる時代です。ならば、肌感覚が正しいかどうか、人間が考えることの裏付けとしてデジタルマーケティングが存在するべきですよね。

魚住:人間の肌感覚だけでは厳しいですし、一方で、データだけで解決しようと「データ至上主義」になれば、平均をとってしまう。二つの介在がポイントだと思います。

梅田:それと、共有項をくくり出す上で大事なのが、データの入り口と出口をどう設計するか。データを取る前の“入り口”できちんと仮説をつくり、データを分析する“出口”で仮説が正しいかを検証する。マーケティングをやっていた経験上、共有項が偶然見つかることなどないと痛感しています。仮説をつくらないと浮かび上がってこないですよね。

魚住:人のつくった仮説があって、それを検証・補助するビッグデータがある。これが本来あるべき姿かなと、僕も思います。

梅田:仮説がないと、逆にデータが多過ぎて情報に溺れたり、見えなくなったりします。母数が100なら分かるものも、1万になると見えにくくなる。何より、最初の基準がしっかりしていないとデータを正当に評価できません。データに溺れてしまうのは、仮説が甘いのも原因だと思います。新しいモノの売り方に寄与できるのではないでしょうか。

魚住氏

データと人の共同作業が、新たなモノの売り方を生む

魚住:デジタルマーケティングの進化により、企業と顧客の付き合い方も変わってきました。これまでは「買うまでの短期的なプロセス」をカスタマージャーニーとして分析していましたが、もっと中長期的に顧客を見続けるのが主流になっています。

梅田:その中では、企業が顧客の人生に寄り添うことが必要だと思います。短期ではなく経年で追う、いわば「カスタマー“ライフ”ジャーニー」ではないかと。僕のいる部署でもまさにこの話をしていました。ただ、ここにおいても、データだけで対処するのは良くないと思います。なぜなら「ぬくもりがない」から。それはデータの一番の問題点です。

魚住:顧客の生活変化や人生の節目をデータで捉えて、ライフイベントを察知する取り組みは、すでにデジタルマーケティングでできています。ただ、その顧客に対して何ができるか、どんなメッセージを発するかは別の能力が必要で、そこに人が介在しないとぬくもりがなくなると感じます。

梅田:例えば、ある男性が競泳用の水着を買った場合、健康増進への興味が湧いていると察知できます。ではそこでどんなアウトプットがあるか。現状のデジタルマーケティングだと、関連商品のレコメンドなどになってしまいがちです。でもそこに人が介在すれば、一歩引いてヘルスケアの情報を提供することもできるはず。商品でひもとくのではなく、「あなたの健康を良くするには」という視点で投げ掛けられます。

魚住:デジタルマーケティングで顧客の細かな生活を追えるようになったからこそ、それに対するアウトプットの在り方は大切。そしてそれは、やはり人が行うものですよね。

梅田:顧客に対し、いかに“嫌みなく”見ていることを伝えられるか。アウトプットしたものに顧客が嫌みを感じれば逆効果で、企業やブランドへの愛着が落ちる危険もあります。そこで嫌みのないアウトプットをするには、やはり人間のクリエーティビティーが大切ですよね。

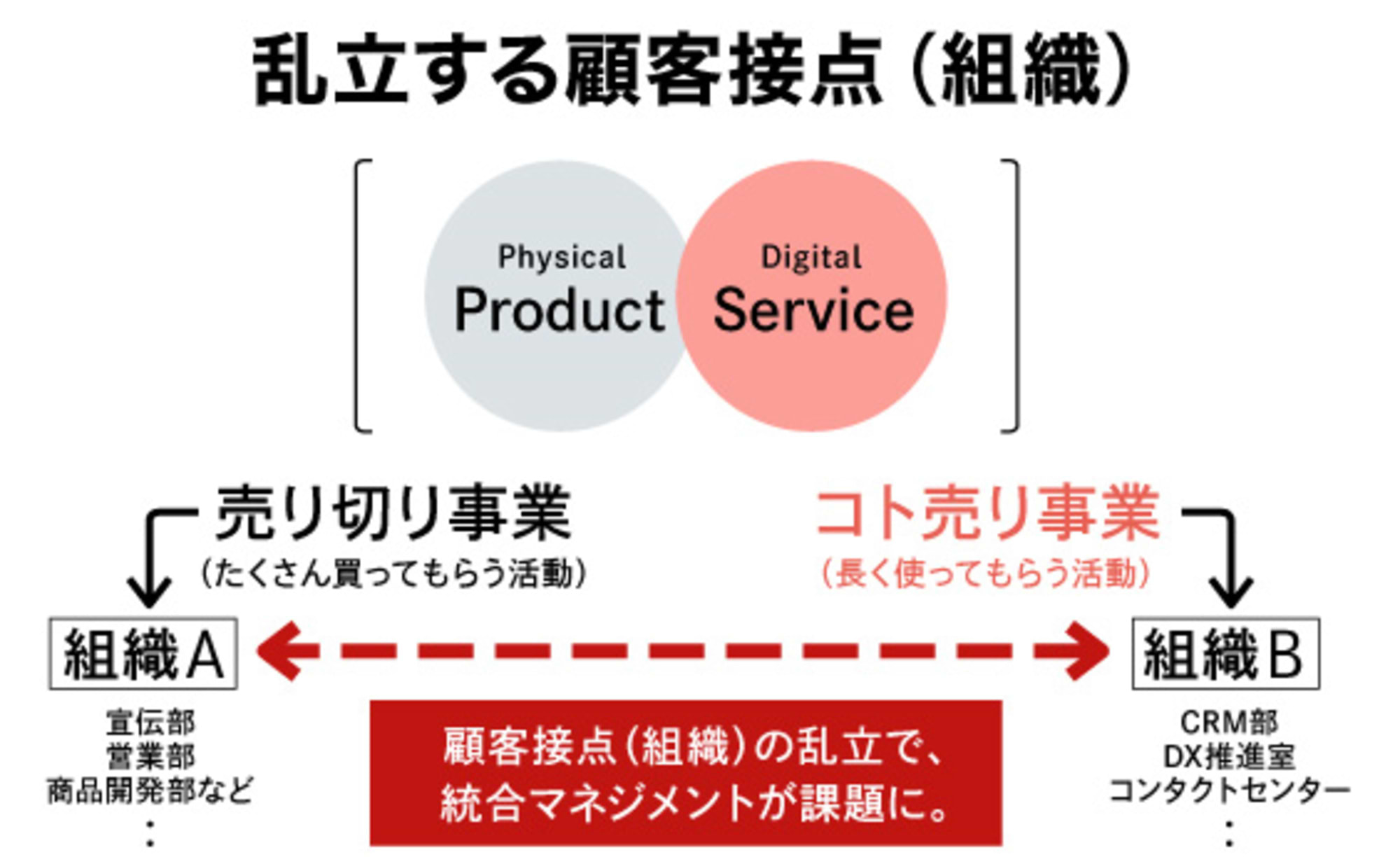

魚住:企業の提供価値がモノからコトへと変革する中で、デジタルマーケティングは、モノを売るための手法ではなく、素晴らしいコト体験を提供するための体験デザインとして機能しなければいけない。僕たちがそれを意識して、さらにクリエーターと手を取り合えると、企業の事業変革に寄与できるのではないでしょうか。

梅田:クリエーターとしても、ビッグデータと対立せず、自分たちの肌感覚を確かめる“味方”と思えれば、幸せになるはずです。それが、今後のデジタルマーケティングを発展させると思います。