観光地から交流地へ。地産外商でビジネスモデルの変革を

2019年10月、北海道阿寒湖温泉の若手アイヌ工芸家と日本各地の手仕事を紹介し続けているセレクトショップBEAMSのレーベル <fennica(フェニカ )>のコラボ商品が発売されました。発売時に重なった台風の襲来にもかかわらず、その商品は多くの消費者の手に取られました。このプロジェクトの背景を、地方創生、SDGs、プロジェクト・プランニングの視点から3回シリーズでひもといていきます。今回は、その第1回。「地産外商」をカギに観光地ビジネスを変革し、サステナブルな成長を目指す取り組みを紹介します。

観光地だって「指名買い」

地方創生に国が注力する背景には、2014年の「日本創生会議」による「消滅可能性都市」の発表という衝撃がありました。全国の自治体の半数にそのリスクがあるとされたのです。一方、日本の人口も2065年には8800万人まで減少すると予測されており、これは日本という市場リソースの激減を意味しています。観光業の観点から見ると、2025年問題とも言うべき「団塊世代の後期高齢者突入」というさらなる脅威があります。

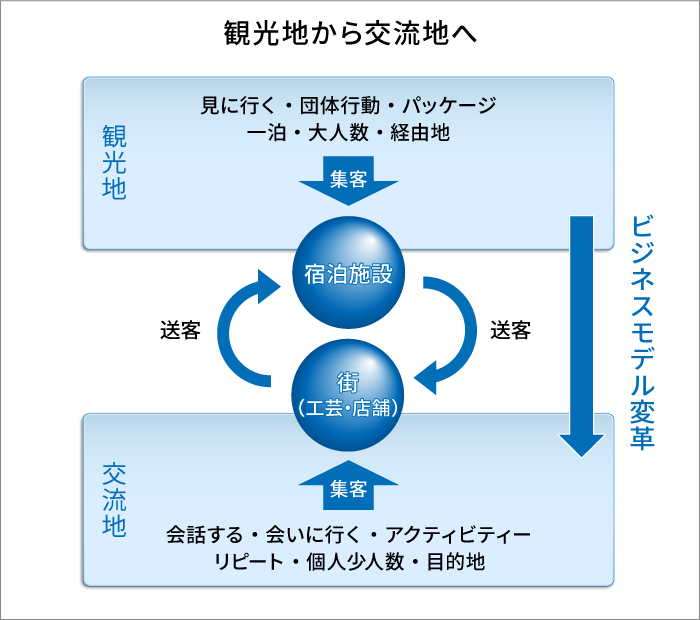

もはや長年培った旅行業のビジネスモデルは通用しません。阿寒湖温泉は、年間60万人泊の宿泊客を獲得していますが、宿泊者の平均泊数は、1.00~1.01。ほぼ1泊で次の観光地へと旅立ってしまう「止まり木」的ポジションに陥っています。

「でっかいどう、北海道」とは、1977年のキャッチフレーズ。まさに、北海道の広さをなめてはいけない。人は、「北海道旅行に行こう」と想起し、風光明媚な観光地を回遊します。結果的にお客さまは、広大な道内で長距離移動を繰り広げることになり、道東の森の中など1泊稼げればよい方で、このままではお客様の供給源たる市場規模の減少とともに、衰退していくことになるのです。

無論どこの観光地もこの状況を座視しているわけではありません。ここに弱肉強食の生き残り合戦が始まります。つまり、目指したいのは、「北海道旅行」ではなく、「阿寒湖旅行」。旅行の目的地として「指名」され、積極的に選ばれる土地にならなければ、これから先を生き抜くことは難しいのです。

「交流地」モデルで、「血中阿寒湖濃度」をあげる

「止まり木」観光地の脱却とは、「リピート客」をつかみ「長期滞在」してもらう、ということを意味します。目的地を「北海道」から「阿寒湖」へ絞り込んでもらい、1人当たり旅行支出に占める当該地シェアを上げていくことを目指すわけです。

そんな「指名買い」をつくるためには、他の土地にはない独特の個性を持たなければなりません。特に、現代のお客さまが求める地域独特な様式の共有体験が重要だといえます。単に見るだけの観光なら、義理も人情も生まれません。そこに人と人との交流が生まれれば、旅行の要素に「会いに行く」というファクターが付け加わることになります。これがお客様との強固なリレーションを生み出し、まさに「指名」でディスティネーション選択が行われ、リピーターが生じていくのです。

果たして、阿寒湖に人と人との交流を生み出す「独特の個性」は存在するのでしょうか。その答えは、一度阿寒湖を訪れた人なら、容易に想像がつくでしょう。阿寒湖温泉は、道内屈指のアイヌコタン(村・集落)を擁する地。独自の文化を育み、日本国内にありながら、異文化情緒満載です。森と湖と温泉という取り合わせなら、北海道内に他の選択肢も存在します。このアイヌ文化こそが阿寒湖温泉の指名買いを生み出す原動力であり、阿寒湖ブランドの核になっていく存在だと考えました。

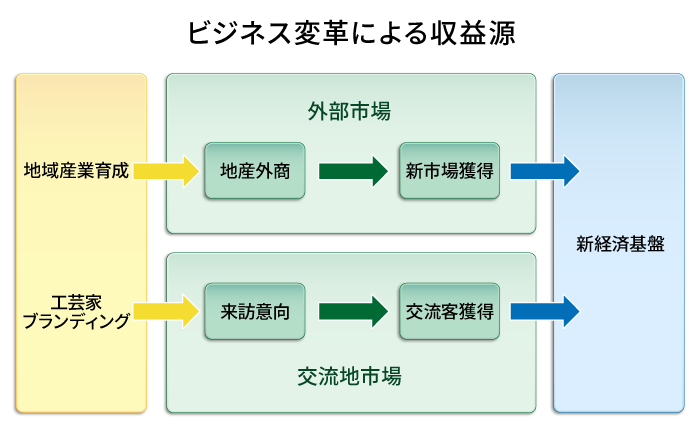

観光客だけが市場ではない

ところで、一泊客からの脱却も、交流地としてリピーターや長期滞在者を獲得することも、目的はこの地域の経済を維持成長させることにほかなりません。観光地は、宿泊施設とそれを取り巻く「街」でできています。「街」に魅力がなければ、この地に宿泊する意向を喚起できません。もちろん宿泊施設がなければ、「街」にお客さまをつなぎ留めておくこともできません。

観光地経済に欠かせない「街」について考えるとき、二つの留意すべきポイントが生じます。ひとつは、「相手にすべきお客さまは目前を訪れる観光客だけなのか」というポイント。今ひとつは、「リピート客や長期滞在客の比率が高まったとき、街は「お土産」だけを売り続けていてよいのか」というポイントです。

阿寒湖温泉を訪れるお客さまは、日帰り客を含めると年間約100万人に及びます。これは、ターゲット市場として大きいのでしょうか。例えば、首都圏などの市場も狙って、地域産品を地域外で商えば、その市場リソースは極大化し、100万人という市場では獲られない価値を手にすることが可能となります。街の経済にプラスの収益を呼び込もうというのであれば、目の前の観光客だけが市場ではないのです。

外の市場で地域産品が評価されるためには、「この土地を訪れた記念に買いたい」というニーズを狙った品物では通用しません。普通に「欲しい」と思われる商品、つまり日常の中で消費されるものであり、ライフスタイルに取り込まれるような商品でなければなりません。このような商品戦略の変更は、リピート客に対しても有効です。

交流地として将来的な顧客確保を狙うため、そして街の収益を増やしていくためには、お土産品からの脱却という商品戦略を取り、地産外商を進めていくことが重要になってきます。

地産外商は地域ブランドをつくる広告塔

上記の通り、阿寒湖温泉に必要なことは、唯一無二の個性を磨くこと。そして、地産外商を実現する日常使いの商品を構築すること。この二つが焦点を結ぶところに、アイヌ民族が長年伝承してきた「アイヌ工芸」が存在します。アイヌ工芸をアイヌ民族の手によりアップデートし、お土産品から脱却して地産外商を実現することで、日本全体、ひいては世界に通用する「ブランド」を構築していくことができます。

しかし、単純にそのように志しても、ブランドの価値をいかにして浸透させるか、また、その販路をどのように獲得すべきかなど、一朝一夕には越えられないハードルが存在します。このハードルを越えさせてくれるのが、世の中のメジャーブランドとのコラボレーションでした。

このコラボレーションを「会いに行く旅」や「交流地の実現」につなげるために選んだ手法が、「工芸作家のブランディング」。阿寒湖はもともと木彫作家の巨匠たちを輩出してきましたが、現在でも優れた工芸技術をもつ作家が集住しています。人口1000人程度の集落としては、奇跡的な才能の宝庫でした。いうなれば「阿寒湖Next Generation」。彼らをブランディングすることで、地産外商と交流地への変革を同時実現するという道が見えてきました。

取り組みを継続的に推進する「モチベーション・ビルディング」。

合言葉は、「こっちから送客してやる!」

さて、地域活性化に関する中長期的課題が、その担い手にとって強いリアリティーを持たないことが多くあります。客観的には確実に脅威は近づいていても、現状まだそれほど困っていない場合、目に見えない脅威に対して汗を流そうという気にはならないのです。その場合、地域活性化に向け新しい取り組みをスタートさせても、それは早々に勢いを失ってしまいます。消滅可能性都市の予言の道をたどってしまう危機です。

課題と戦略が見えたとき、本気で取り組むべきは「モチベーション・ビルディング」です。課題解決に向けて、どのような意識を持てば地域は動くのか。それを見極めてモチベーションを構築していく必要があります。

阿寒湖温泉には、団体客をホテルに誘致し、そのお客様が街を回遊することで、土産物屋も潤ってきた歴史があります。その結果、「ホテルが集客し、街へ送客するもの」という認識ができてしまいました。何となく、宿泊施設が街に対して優位に立ち、意思決定の中心を担うという構造です。

しかし、地産外商が経済基盤を築き、交流地として新しいタイプの顧客をつかんでいけば、街が集客し、そのお客様を宿泊施設へ送客するということも実現します。一種の立場の逆転です。「こっちから送客してやろうぜ」という言葉が、阿寒湖温泉の行く末を照らすモチベーションの基点となりました。

(次回は、このプロジェクト推進のカギとなったTeaming(チームづくり)について、アイヌ文化が現代社会に提起する「未来へのヒント」に触れつつ考察します。)

この記事は参考になりましたか?

著者

森尾 俊昭

株式会社 47CLUB

地域プロデューサー

株式会社 電通で戦略プランナー経て、東北復興サポートネットワークに参加するなど、地域ソリューションに携わる。 岩手県産業創造アドバイザー、NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構でDMO推進部長を務めた後、観光庁、農林水産省、特許庁で専門家/有識者を経験。地域産品ブランディングや観光振興・産業振興を主領域とする。